Catastrophes 8

Un trou dans la croûte océanique pourrait avoir fait chuter de 30 mètres le niveau de la mer

La structure de la Terre.

La structure de la Terre.

Il y a environ entre quinze et six millions d'années, le ralentissement de la production de croûte océanique aurait provoqué un approfondissement des bassins marins, entraînant une baisse du niveau de la mer de 26 à 32 mètres.

Océans

De nos jours, la montée des océans est principalement attribuée au réchauffement climatique, qui entraîne la fonte des calottes glaciaires et des glaciers ainsi que la dilatation thermique de l'eau.

Plaques

Cependant, sur des échelles de temps plus longues, s'étendant sur des millions d'années, la dynamique des plaques tectoniques modifie aussi la forme et la profondeur des bassins océaniques, influençant ainsi le niveau marin global.

Étude

Publiée fin février 2025 sur la plateforme scientifique AGU, une étude menée par Colleen A. Dalton et trois de ses collègues démontre en ce sens l'impact significatif d'une phase de ralentissement de l'expansion des fonds marins, survenue entre quinze et six millions d'années auparavant, sur le niveau des océans.

Chercheurs

Les chercheurs ont pris pour base des études antérieures qui avaient révélé une diminution de 35 % de la production de croûte océanique à cette période. Une réduction drastique principalement due à la formation de nouvelles roches aux dorsales océaniques qui repoussent progressivement les plus anciennes vers les zones de subduction.

Phénomène

Ce phénomène a eu pour conséquence un approfondissement progressif des bassins océaniques, entraînant une baisse du niveau de la mer. Pour quantifier cette variation, les scientifiques ont pris en compte plusieurs paramètres, notamment l'âge et la superficie de la croûte océanique ainsi que son taux de destruction.

Calculs

Leurs calculs ont convenu que ce ralentissement général de l'expansion des fonds marins aurait provoqué une baisse du niveau des océans estimée entre 26 et 32 mètres.

Scientifiques

En parallèle, les scientifiques ont examiné l'impact de ce ralentissement sur le flux thermique provenant du manteau terrestre. En temps normal, la chaleur interne de la Terre s'échappe à travers la croûte océanique, notamment aux dorsales où la roche fraîche est en contact direct avec l'eau de mer.

Dorsales

Il y a entre quinze et six millions d'années, cette dissipation thermique aurait diminué de 8 % en moyenne, avec une réduction plus marquée, atteignant 35 %, au niveau des dorsales océaniques.

Chute

Cette chute pourrait avoir eu des conséquences notables sur la chimie des océans, en modifiant les interactions hydrothermales et la dissolution des minéraux dans l'eau de mer. La production de croûte océanique s'accompagne d'une activité volcanique sous-marine qui libère du dioxyde de carbone (CO₂) dans l'atmosphère.

Travaux

Des travaux antérieurs, impliquant certains des chercheurs de cette nouvelle étude, suggèrent que cette régression de la production pourrait avoir entraîné une baisse des émissions de CO₂, contribuant ainsi à un refroidissement climatique global.

Températures

Or, une baisse des températures favorise l'extension des calottes glaciaires en piégeant davantage d'eau sous forme de glace sur les continents, ce qui diminue le volume d'eau présent dans les océans et accentue la baisse du niveau marin.

Rapport

Selon les auteurs du rapport, la contraction thermique des océans combinée à l'extension des calottes glaciaires pourrait avoir provoqué une diminution supplémentaire du niveau marin de plus de 60 mètres à cette époque.

Changements

Bien que les archives géologiques de ces changements de niveau marin soient limitées, les résultats de l'étude sont cohérents avec les données de stratigraphie séquentielle obtenues à partir de dépôts sédimentaires côtiers, notamment au New Jersey et au large de la Nouvelle-Écosse.

L’Inde se coupe en deux des géologues confirment que le continent est en train de se scinder

« L’Inde se coupe en deux sous nos yeux » : des géologues confirment que le continent est en train de se scinder.

« L’Inde se coupe en deux sous nos yeux » : des géologues confirment que le continent est en train de se scinder.

Sous la croûte terrestre, une découverte surprenante révèle que la plaque indienne pourrait se déchirer, ouvrant de nouvelles perspectives sur la dynamique tectonique et les risques sismiques potentiels.

Découverte

La découverte récente selon laquelle l’Inde pourrait être en train de se scinder en deux constitue une avancée majeure dans notre compréhension de la dynamique terrestre.

Hypothèse

Cette hypothèse repose sur l’analyse de vagues sismiques et de gaz spécifiques remontant à la surface, révélant un phénomène de délaminage tectonique.

Séparation

Cette séparation, qui pourrait avoir des implications significatives pour la formation des montagnes et les risques sismiques, nous pousse à reconsidérer la complexité des interactions entre les plaques tectoniques.

Chercheurs

Les chercheurs, tout en restant prudents face aux incertitudes, voient dans cette découverte une occasion unique d’explorer les processus géologiques sous-jacents qui façonnent notre planète.

Sommets

Les Himalayas, avec leurs sommets majestueux, résultent d’un choc titanesque entre les plaques tectoniques indienne et eurasienne.

Processus

Ce processus, commencé il y a environ 60 millions d’années, continue de façonner le paysage de cette région. Les plaques tectoniques, ces immenses morceaux de lithosphère, se déplacent lentement, mais sûrement, entraînant des transformations géologiques majeures.

Plaques

Contrairement aux plaques océaniques denses, les plaques continentales sont épaisses et flottantes, ce qui complique leur subduction dans le manteau terrestre. Cette caractéristique particulière a suscité des débats parmi les scientifiques sur le comportement de la plaque indienne lors de sa collision continue avec l’Eurasie.

Collision

Deux hypothèses principales ont émergé : la première suggère que la plaque indienne glisse horizontalement sous le Tibet, tandis que la seconde propose que la partie supérieure et flottante de la plaque se plisse à la frontière de la collision, permettant à la partie inférieure de s’enfoncer dans le manteau.

Risques

Cette compréhension des plaques tectoniques et de leurs interactions est cruciale pour évaluer les risques sismiques et mieux appréhender les dynamiques de notre planète. Les découvertes récentes viennent enrichir ce savoir, offrant un aperçu fascinant de la complexité des forces géologiques à l’œuvre sous nos pieds.

Analyses

Des analyses récentes des ondes sismiques ont révélé des informations inédites sur les mouvements tectoniques sous le Tibet. Ces ondes, générées par des tremblements de terre, traversent différents matériaux géologiques, permettant aux scientifiques de « voir » ce qui se passe sous la surface.

Les Himalayas surnommés le toit du monde sont le fruit dune lente collision entre les plaques indienne et eurasienne un processus encore actif qui façonne le paysage et lécosystème environnants.

Les Himalayas surnommés le toit du monde sont le fruit dune lente collision entre les plaques indienne et eurasienne un processus encore actif qui façonne le paysage et lécosystème environnants.

Gaz

De plus, la présence de certains gaz à la surface, notamment l’hélium-3, a renforcé ces observations. L’hélium-3, un isotope léger de l’hélium, est un indicateur clé des roches du manteau terrestre.

Inde

Dans le cas de l’Inde, un schéma saisissant est apparu : au sud d’une ligne spécifique, les sources chaudes présentaient des signatures crustales, tandis qu’au nord, elles montraient des empreintes mantelliques.

Observations

Ces observations ont conduit les chercheurs à envisager la possibilité que la plaque indienne subisse un « délaminage », un processus où une partie de la plaque se détache, permettant au manteau chaud de combler l’espace créé.

Blobs

Cette hypothèse est soutenue par des analyses sismiques qui ont montré des structures distinctes sous la surface. Deux « blobs » ont été identifiés, suggérant que la partie inférieure de la plaque indienne se détache de la partie supérieure.

Implications

Ces découvertes pourraient avoir des implications profondes sur notre compréhension des processus tectoniques et des risques sismiques associés.

Délaminage

Le processus de délaminage observé en Inde est unique en son genre. Traditionnellement, les scientifiques ont étudié des phénomènes similaires à l’intérieur des plaques continentales épaisses et par le biais de modèles informatiques.

Étude

Cependant, cette étude marque la première observation directe de ce comportement dans une plaque tectonique descendante. Le concept de plaques tectoniques « se déchirant » a été longtemps débattu parmi les géologues.

Structure

Ces plaques possèdent une structure stratifiée, avec une croûte flottante et des roches mantelliques plus denses en dessous. Lorsqu’elles sont soumises à des forces de compression et d’épaississement, ces plaques peuvent potentiellement se fendre le long de l’interface entre ces couches.

Compréhension

Les implications de cette découverte sont vastes. Non seulement, elle pourrait transformer notre compréhension de la formation des montagnes, mais elle pourrait également influencer notre approche des risques sismiques dans cette région géologiquement active.

Répercussions

Les découvertes sur le délaminage de la plaque indienne pourraient avoir des répercussions majeures sur l’évaluation des risques sismiques dans la région. Les plaques tectoniques, en se déformant et en se déchirant, peuvent créer des accumulations de stress qui, lorsqu’elles sont libérées, provoquent des tremblements de terre.

Cona-Sangri

Le rift du Cona-Sangri, une fracture profonde dans le plateau tibétain, pourrait être directement lié à cette activité tectonique sous-jacente.

Mouvements

Cette connexion potentielle entre les mouvements internes de la plaque indienne et les perturbations de surface souligne la nécessité d’une compréhension approfondie des processus tectoniques pour mieux anticiper les risques sismiques.

Stress

Les plaques tectoniques, en se déformant et en se déchirant, peuvent créer des accumulations de stress qui, lorsqu’elles sont libérées, provoquent des tremblements de terre. Le rift du Cona-Sangri, une fracture profonde dans le plateau tibétain, pourrait être directement liés à cette activité tectonique sous-jacente.

Anticiper

Cette connexion potentielle entre les mouvements internes de la plaque indienne et les perturbations de surface souligne la nécessité d’une compréhension approfondie des processus tectoniques pour mieux anticiper les risques sismiques.

Séismes

Bien que le lien direct avec les tremblements de terre reste incertain, les chercheurs reconnaissent que les déchirures de plaques et le délaminage peuvent affecter l’accumulation de stress et, par conséquent, la probabilité de séismes.

Modèles

Cela offre une opportunité précieuse de développer des modèles prédictifs plus précis, contribuant ainsi à la sécurité des populations vivant dans ces régions à haut risque. La découverte du délaminage de la plaque indienne ouvre de nouvelles perspectives pour la science de la Terre.

La collision entre la plaque indienne et la plaque eurasienne est un processus complexe qui façonne les paysages et alimente les débats scientifiques Deux principales hypothèses ont été proposées pour expliquer le comportement de la plaque indienne dans ce contexte.

La collision entre la plaque indienne et la plaque eurasienne est un processus complexe qui façonne les paysages et alimente les débats scientifiques Deux principales hypothèses ont été proposées pour expliquer le comportement de la plaque indienne dans ce contexte.

Phénomène

Ce phénomène, qui remet en question certaines des hypothèses établies sur le comportement des plaques continentales, souligne l’importance d’une recherche continue dans ce domaine complexe.

Douwe van Hinsbergen

Les chercheurs, comme Douwe van Hinsbergen, soulignent que nous ne savions pas que les continents pouvaient se comporter de cette manière.

Révélation

Cette révélation, fondamentale pour la science de la Terre solide, pourrait transformer notre compréhension des processus géologiques qui ont façonné notre planète au fil des milliards d’années.

Dynamiques

En explorant ces dynamiques, les scientifiques espèrent mieux comprendre notre passé géologique, mais aussi anticiper les futurs changements qui pourraient affecter notre monde.

Avancées

Les avancées technologiques, telles que l’imagerie sismique et l’analyse isotopique, jouent un rôle crucial dans ces découvertes, offrant des outils puissants pour sonder les mystères de la Terre.

Terre

Alors que les chercheurs continuent d’explorer ces phénomènes, une question demeure : quelles autres surprises la Terre nous réserve-t-elle encore sous la surface ?

Le scanner de la NASA détecte une base cachée sous la glace arctique

Le scanner de la NASA détecte une base cachée sous la glace arctique.

Le scanner de la NASA détecte une base cachée sous la glace arctique.

Sous les glaces du Groenland, une ancienne base militaire américaine, vestige de la Guerre froide, a été redécouverte par la NASA. Conçue pour abriter un projet secret, elle révèle aujourd’hui des enjeux bien plus préoccupants. Entre ambitions stratégiques d’hier et menaces écologiques actuelles, que cache réellement ce site oublié ?

Mission

En avril 2024, une mission de la NASA consacrée à l'étude de la fonte des glaces a permis une redécouverte étonnante au Groenland : Camp Century, une base militaire américaine abandonnée depuis 1967. Située à environ 150 kilomètres à l’intérieur des terres, cette base est enfouie sous plus de 30 mètres de glace.

Camp

Construite en pleine Guerre froide par le Corps du Génie de l’Armée américaine, Camp Century n’était pas seulement un laboratoire arctique comme annoncé à l’époque, mais le théâtre d’un projet secret nommé "Iceworm".

Programme

Ce programme visait à creuser un vaste réseau de tunnels sous la glace pour y dissimuler des missiles nucléaires capables de frapper les principales cibles soviétiques.

Projet

Cependant, les mouvements imprévisibles de la glace rendirent le projet techniquement impossible. La base fut rapidement abandonnée, mais non sans laisser derrière elle des tonnes de matériaux toxiques enfouis dans la glace.

Risques

La redécouverte de Camp Century, bien que fascinante sur le plan historique, pose aujourd’hui des risques environnementaux majeurs.

Déchets

En effet, les scientifiques estiment que près de 136 hectares de déchets toxiques sont enterrés sur le site, incluant 53 000 litres de carburant diesel, des fluides radioactifs et des déchets biologiques.

Réchauffement

Avec le réchauffement climatique, la fonte accélérée de la glace pourrait révéler ces polluants avant la fin du siècle. Selon une étude publiée par le CIRES (Institut coopératif de recherche en sciences environnementales), la transition d’un enneigement constant à une fonte nette pourrait commencer dès 2090, exposant ainsi ces substances dangereuses à l’écosystème.

Fonte

Une fois cette fonte enclenchée, les impacts sur l’environnement pourraient être irréversibles, contaminant les sols et les eaux environnantes, avec des conséquences graves pour la biodiversité locale et les populations humaines.

Stratégie

Construite en 1959, Camp Century incarne l’audace et la démesure de la stratégie militaire américaine au plus fort de la Guerre froide. Officiellement décrite comme une plateforme de recherche scientifique sur l’Arctique, la base servait en réalité de banc d’essai pour une ambitieuse mais dangereuse stratégie nucléaire.

Projet

Le projet Iceworm prévoyait de creuser 3 000 kilomètres de tunnels pour abriter jusqu’à 2 000 points de lancement de missiles nucléaires, visant 80 % du territoire soviétique et ses alliés.

Secret

Ce projet, mené en secret, n’avait même pas été communiqué au Danemark, souverain du Groenland. Ce n’est qu’en 1997, après la déclassification des archives américaines, que l’existence de ce programme fut révélée, suscitant des tensions diplomatiques entre les États-Unis et le Danemark.

Conséquences

Au-delà de son intérêt historique, Camp Century illustre les conséquences imprévues des décisions militaires prises sans considérer leurs impacts à long terme.

Base

Bien que cette base ait contribué à des avancées scientifiques, comme la collecte de carottes glaciaires révélant l’histoire climatique de la Terre, elle symbolise aussi les excès d’une époque marquée par la course à l’armement.

Erreurs

Avec le spectre de la fonte imminente des glaces, la question reste ouverte : qui prendra la responsabilité de gérer ces déchets enfouis ? La redécouverte de Camp Century nous rappelle que les erreurs du passé ne disparaissent jamais vraiment, elles attendent simplement d’être exhumées.

Une vingtaine de randonneurs arrive au sommet du volcan une éruption se déclenche

Les randonneurs inconscients ont gravi le volcan Dukono.

Les randonneurs inconscients ont gravi le volcan Dukono.

Le samedi 17 août 2024, une vingtaine de randonneurs inconscients ont gravi le volcan Dukono (au nord de l’archipel indonésien).

Vidéo

Une vidéo sur les réseaux sociaux, authentifiée par l’agence de presse espagnole EFE, montre les deux groupes d’alpinistes amateurs s’aventurer sur les flancs du volcan.

Sommet

Quand, une fois arrivés au sommet, une éruption se déclenche. C’est alors qu’une épaisse colonne de fumée jaillit du cratère, prenant les alpinistes par surprise, eux qui n’ont alors d’autres choix que de dévaler les pentes du volcan.

Agence

Selon l’Agence nationale de la gestion des désastres (BNPB), citée par El Periodico : "Jusqu’à présent, nous n’avons eu aucune information concernant d’éventuels blessés".

Miracle

Un miracle au vu des images. Néanmoins, l’agence précise que l’ascension du volcan (qui culmine à 1 000 m), régulièrement en éruption, n’est pas autorisée. Et que la population est sommée de se tenir à 3 km de distance du cratère.

Randonneurs

Tous les randonneurs présents sur la vidéo ont ainsi été placés sur une liste noire et n’auront plus droit à un quelconque accès de la part des autorités indonésiennes.

D'où provenait l’astéroïde qui a accéléré l’extinction des dinosaures ?

Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde a frappé la péninsule du Yucatán et a accéléré l'extinction massive des dinosaures. Aujourd'hui, les chercheurs ont déterminé que la roche spatiale provenait de notre système solaire externe.

Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde a frappé la péninsule du Yucatán et a accéléré l'extinction massive des dinosaures. Aujourd'hui, les chercheurs ont déterminé que la roche spatiale provenait de notre système solaire externe.

Des preuves géologiques suggèrent que la roche spatiale qui a créé le cratère de Chicxulub était une chondrite carbonée provenant de notre système solaire externe.

Catastrophe

La période du Crétacé s'est terminée par une catastrophe qui aurait pris forme au-delà de Jupiter. Un astéroïde mesurant plus de neuf kilomètres de large s'est écrasé dans l'Amérique centrale préhistorique et a déclenché une vague de chaleur planétaire, suivie par des années d'hiver qui ont fait disparaître plus de 60 % des espèces connues.

Dinosaures

C'est ainsi que s'est ponctuée l'existence des dinosaures non-aviens comme les Tyrannosaurus rex et les Tricératops, comme les ptérosaures volants, les mosasaures aquatiques et bien d'autres reptiles.

Géologues

Les géologues viennent d'identifier l'endroit d'où provenait l'astéroïde dévastateur. L'immense morceau de roche n'a pas orbité aux alentours, mais a traversé notre système solaire. L'impact a laissé derrière lui un immense cratère d'impact connu sous le nom de cratère de Chicxulub, en-dessous de la côte mexicaine.

Impact

Les géologues ont découvert l'un des premiers signes de l'impact, un pic global d'un métal appelé iridium dans la couche de roche qui sépare le Crétacé de la période suivante, le Paléogène.

Iridium

La couche riche en iridium est connue comme la limite Crétacé-Paléogène, et un métal similaire dans les mêmes roches a fourni des empreintes géologiques qui indiquent l'endroit d'où venait l'astéroïde.

Métal

Ce métal est appelé ruthénium. Tout comme l'iridium, le ruthénium est un métal qu'on retrouve rarement dans la croûte terrestre, mais qui est souvent présent dans les météorites et les astéroïdes.

Roches

Les roches de la limite présentent des niveaux élevés de ruthénium. Ce qui fait du ruthénium un métal clé, cependant, est que les niveaux d'isotopes, ou des différentes versions de l'élément, varient en fonction des météorites des différentes parties de notre système solaire.

Météorites

« L'idée est née du raisonnement suivant : si différents types de météorites peuvent être distingués en fonction de leur composition isotopique en ruthénium et si l'enrichissement en éléments tels que le ruthénium dans la couche limite est d'origine extraterrestre.

Mario Fischer-Gödde

Les données isotopiques du ruthénium provenant des échantillons de la couche limite fourniraient des informations sur le type d'objet d'impact », explique l'auteur de l'étude et géologue à l'Université de Cologne, Mario Fischer-Gödde.

Le cratère de Chicxulub, témoin de l’extinction des dinosaures.

Le cratère de Chicxulub, témoin de l’extinction des dinosaures.

Signatures

Les météorites proches du soleil, par exemple, ont des signatures chimiques différentes de celles provenant de la partie externe de notre système solaire. Ce sont ces variations qui ont permis à Fischer-Gödde et ses collègues de déterminer l'endroit d'où provenait l'astéroïde de Chicxulub.

Steven Desch

Les nouvelles analyses, publiées dans Science, identifient l'astéroïde comme une chondrite carbonée formée dans la partie externe de notre système solaire. Les experts appellent ces morceaux de roches spatiales « astéroïdes de type C ». « C'est un travail fantastique », estime Steven Desch, astrophysicien à l'Université d'État de l'Arizona, qui n'a pas pris part à la récente étude.

Données

Les nouvelles données fournissent des preuves remarquables indiquant que l'astéroïde en question était bien une chondrite carbonée, selon lui, et non une comète ou un autre objet céleste. Les traces de ruthénium laissées par l'astéroïde du cratère de Chicxulub diffèrent de celles de plusieurs autres cratères d'impact inclus dans l'étude.

Échantillons

Les autres échantillons, vieux de 36 à 470 millions d'années, étaient plus conformes aux astéroïdes de type S qui se forment au sein du système solaire.

Découverte

« C'est une découverte incroyable », note Desch, car les données permettent de préciser l'origine des autres météorites qui ont laissé leur empreinte sur Terre. En plus d'avoir identifié les origines de l'astéroïde du cratère de Chicxulub, la nouvelle étude souligne que c'est bien l'impact de l'astéroïde qui a provoqué la catastrophe à la fin du Crétacé.

Volcans

Les trapps du Deccan, des immenses volcans, ont éclaté en Inde antique avant et après l'arrivée de l'astéroïde et, jusqu'à récemment, on les a considérés comme étant un déclencheur de l'extinction concurrent.

Impact

Mais les quantités d'iridium, de ruthénium et d'autres éléments similaires dans la couche limite ne correspondent pas à la roche basaltique formée par les éruptions préhistoriques, mais plutôt à un impact massif de roche spatiale.

Gaz

En effet, des recherches antérieures indiquent que le gaz à effet de serre émis par les trapps a vraisemblablement atténué l'impact hivernal qui a suivi la collision de l'astéroïde et en a réduit les séquelles.

Obscure

La manière dont l'astéroïde a traversé le système solaire avant de déclencher une catastrophe menaçant la vie sur Terre est encore obscure. D'après Fischer-Gödde, au début de l'histoire de notre système solaire, la gravité a attiré la majorité des roches spatiales de la taille d'un astéroïde pour former des planètes et des lunes.

Cratère

L'astéroïde du cratère de Chicxulub a dû échapper à ce destin d'une manière ou d'une autre. « L'astéroïde du cratère de Chicxulub est resté sur une orbite stable jusqu'à il y a 66 millions d'années », explique Fischer-Gödde. À un moment indéterminé avant l'impact, la migration de Jupiter dans l'espace pourrait avoir tiré l'astéroïde hors de son orbite et l'avoir envoyé vers la Terre.

Événement

Une chance sur un million. Ces découvertes font de l'impact à la fin du Crétacé un événement encore plus singulier de l'histoire géologique de la Terre. « Environ 80 % de tous les astéroïdes ayant frappé la Terre proviennent d'astéroïdes de type S », ou provenant de la partie interne du système solaire, explique Fischer-Gödde.

Survivants

L'astéroïde qui a précipité la fin des dinosaures était différent. Les oiseaux ont été les seuls dinosaures à survivre, et même les groupes considérés comme des survivants, tels que les mammifères et les lézards, ont subi des pertes considérables.

Vie

La vie sur Terre ne serait pas la même aujourd'hui sans l'impact, un événement fortuit rare qui a anéanti de nombreuses formes de vie anciennes et a permis aux survivants, dont nos premiers ancêtres, de s'épanouir.

Sur le K2 des montagnes de déchets

K2 (8611 m), la seconde plus haute montagne du monde.

K2 (8611 m), la seconde plus haute montagne du monde.

Des vidéos publiées en juillet 2022 révèlent l’existence de tas de déchets abandonnés par les alpinistes sur le K2, point culminant du Pakistan et deuxième plus haut sommet du monde. En cause, un été particulièrement chaud qui a fait fondre la neige et émerger les détritus, et une fréquentation inédite.

Pollution

Or, cette pollution menace les populations locales et la biodiversité. Des tentes déchirées, des cordes abandonnées, des restes d’emballages, le tout au milieu de sommets enneigés. C’est le contraste saisissant mis en lumière par des photos.

Alpinistes

Leurs auteurs sont des alpinistes en pleine ascension du K2, 8 611 m, deuxième sommet le plus haut au monde après l’Everest, et l’un des plus difficiles à gravir.

Wajid Ullah Nagri

Parmi eux, le Pakistanais Wajid Ullah Nagri, originaire d’une vallée voisine, détaille "tous les alpinistes ont envie de gravir le K2. J’avais hâte de le faire. Mais ce que j’ai vu sur cette montagne m’a brisé le cœur. C’était comme si ma maison était souillée de déchets et qu’elle avait besoin d’être nettoyée."

Tentes

"Au camp 1, beaucoup de vieilles tentes ont gelé sous la neige, peut-être entre 20 et 30. Quand il fait plus chaud, la neige commence à fondre. Les endroits avec les toilettes ou des déchets alimentaires sentent mauvais. C'est insoutenable."

Eric Gilbertson

Également contacté, Eric Gilbertson, un alpiniste américain qui s’est lancé le pari de gravir les sommets de tous les pays du monde, a été témoin du même spectacle.

Déchets

"Je ne m’attendais pas à voir ces déchets sur une si belle montagne, si dure à atteindre. Les autres sommets de plus de 7 000 m ou 8 000 m que j’ai gravis étaient beaucoup plus préservés. Quand on apprend l’alpinisme, on nous dit pourtant de ne laisser aucune trace, que tout ce qui est monté doit être redescendu."

Sommet

Or, une fois le sommet atteint, alors que l'oxygène est rare et les organismes éprouvés, certains alpinistes se débarrassent de leurs affaires pour être plus légers à la descente.

Yasir Abbas

Si cette problématique n’est pas nouvelle, elle a pris une ampleur sans précédent cet été. Yasir Abbas est écologue au Parc national du Karakoram Central, l’organisme chargé de la gestion des déchets sur le K2.

Saturé

"Cette année, l’itinéraire du K2 était saturé. Plus de 150 personnes ont atteint le sommet, dont 140 en une seule journée. Sur une saison habituelle, c’est entre 20 et 40 personnes."

Des tas de déchets abandonnés par les alpinistes sur le K2.

Des tas de déchets abandonnés par les alpinistes sur le K2.

Restrictions

"Nous avons eu un boom touristique, dû à la fin des restrictions sanitaires liées au Covid-19, et à l'organisation de plusieurs expéditions hivernales l’année dernière qui ont remis la lumière sur ce sommet."

Responsabilité

Yasir Abbas et l’alpiniste Wajid Ullah Nagri pointent particulièrement du doigt la responsabilité des expéditions internationales et des tours opérateurs, qui proposent de nombreux services (portage, bouteilles d’oxygène,...) à leurs clients.

Formules

Des formules pour lesquelles ceux-ci déboursent jusqu’à 40 000 euros et qui augmentent la quantité de matériel transporté sur le K2 et le risque d’abandon de déchets. Changement climatique Mais cette fréquentation inédite ne suffit pas à expliquer cette situation, explique Yasir Abbas.

Températures

"Les températures élevées de cet été ont aussi fait fondre la neige plus que d'habitude, et cela a fait émerger des déchets qui se sont accumulés depuis des années et qui étaient jusque-là enfouis sous la neige."

Réchauffement

Le réchauffement climatique touche fortement l’Himalaya. Ses glaciers fondent deux fois plus vite qu’au siècle dernier, selon un rapport publié en 2019 dans la revue Science Advances. Menace pour la population pakistanaise et la biodiversité.

Gaz

Or cette pollution ne porte pas seulement atteinte à la beauté du lieu. Exposés aux rayons du soleil, ces déchets plastiques émettent des gaz à effet de serre, accélérant la fonte des glaciers. Ils ont aussi un impact sur l’écosystème fragile de cette région pakistanaise, souligne l'écologue.

Menace

"Les déchets ne sont pas biodégradables, donc ils polluent les glaciers, ce qui contamine les rivières. Cela menace la faune et la flore, alors que le Parc abrite beaucoup d’espèces menacées : des léopards des neiges, des lynx, des espèces marines".

Glaciers

"Mais les glaciers du Baltoro et du Biafo, situés dans le Parc national du Karakoram Central, sont aussi des sources d’eau potable pour le pays entier. La population pakistanaise, ainsi que de nombreuses industries, en dépend."

Neige

Paradoxalement, cette pollution de la neige affecte aussi ceux qui en sont à l’origine, raconte Wajid Ullah Nagri.

Glace

"Quand on fait une ascension, on fait fondre la glace pour boire parce qu'on a un petit réchaud et qu'on peut faire bouillir C'est fréquent chez les alpinistes de souffrir de diarrhée et de stopper leur ascension à cause de la qualité de l'eau."

Sécurité

L'alpiniste Eric Gilbertson pointe également du doigt les problèmes de sécurité suscités par une telle situation.

Beaucoup de cordes anciennes sont restées sur les parois du K2, comme le montre cette photo de juillet 2022 d'Eric Gilbertson.

Beaucoup de cordes anciennes sont restées sur les parois du K2, comme le montre cette photo de juillet 2022 d'Eric Gilbertson.

Cordes

"Chaque année, des cordes sont ajoutées, mais elles ne sont jamais enlevées. Quand vous voyez une corde, vous ne savez pas si elle est en bon état. Si vous y mettez tout votre poids et qu'elle est coupée au-dessus, c'est dangereux."

Parc

Face à cette situation, le Parc national a organisé cet été une campagne de nettoyage d’un mois, en partie financée par le forfait de 200 dollars (environ 200 euros) demandé aux alpinistes gravissant le K2.

Ramassé

"Nous avons ramassé près de 20 000 kilos de déchets sur la route du K2, dont plus de 1 600 kilos de déchets entre le camp de base et le camp 4. Nous avons dû faire appel à neuf alpinistes pour pouvoir travailler à haute altitude et dans des conditions difficiles avec du vent et des températures très basses."

Obligation

Si les alpinistes ont l'obligation de redescendre tous leurs déchets au camp de base, où une équipe du Parc les collecte, il est en pratique difficile de réaliser des contrôles à plus de 5 000 mètres d’altitude. Pour limiter les dérives, le Parc pourrait en 2023 peser l’équipement des alpinistes à la montée et à la descente, ou limiter le nombre de permis délivrés.

Explosions hydrothermales dans le parc national de Yellowstone

Explosion hydrothermale dans le bassin Biscuit du parc national de Yellowstone. Ce type d'événement constitue le risque d'explosion le plus probable du volcan Yellowstone.

Explosion hydrothermale dans le bassin Biscuit du parc national de Yellowstone. Ce type d'événement constitue le risque d'explosion le plus probable du volcan Yellowstone.

Quand aura lieu la prochaine grande catastrophe ? » C'est une question intéressante, compte tenu des multiples risques naturels potentiels qui existent à Yellowstone. Un gros tremblement de terre ? Une grosse coulée de lave ? Une grosse explosion ?

Événement

La plupart des gens pensent à une explosion majeure, mais ce n'est pas un événement particulièrement probable. En fait, la plupart des gens ignorent le danger potentiel associé à une explosion hydrothermale (d'eau chaude), qui est bien plus courante que n'importe quelle éruption de lave ou de cendres volcaniques.

Explosions

Les explosions hydrothermales sont des événements violents et spectaculaires qui provoquent l'éjection rapide d'eau bouillante, de vapeur, de boue et de fragments de roche. Les explosions peuvent atteindre une hauteur de 2 km et laisser des cratères de quelques mètres à plus de 2 km de diamètre.

Matériaux

Les matériaux éjectés, principalement des brèches (roches angulaires cimentées par de l'argile), peuvent être trouvés à 3 ou 4 km des plus grands cratères.

Réservoirs

Les explosions hydrothermales se produisent là où des réservoirs interconnectés peu profonds de fluides dont la température est proche du point d'ébullition sous-tendent des champs thermiques.

Fluides

Ces fluides peuvent rapidement se transformer en vapeur si la pression chute soudainement. Étant donné que les molécules de vapeur occupent beaucoup plus d'espace que les molécules liquides, la transition vers la vapeur entraîne une expansion importante et fait éclater les roches environnantes et éjecte des débris.

Danger

Les explosions hydrothermales constituent un danger local, potentiellement important et peuvent endommager, voire détruire, les caractéristiques thermiques. À Yellowstone, les explosions hydrothermales se produisent dans la caldeira de Yellowstone et le long du corridor tectonique actif Norris-Mammoth.

Cratères

De grandes explosions hydrothermales se produisent en moyenne tous les 700 ans, et au moins 25 cratères d'explosion de plus de 100 m de large ont été identifiés. L'échelle de ces cratères éclipse les caractéristiques similaires observées dans d'autres zones géothermiques du monde.

Yellowstone

De grandes explosions hydrothermales à Yellowstone se sont produites après le retrait d'une calotte glaciaire de plus de 1 km d'épaisseur du plateau de Yellowstone il y a environ 14 000 à 16 000 ans.

Photographie aérienne du cratère hydrothermal de 0,16 km² d'Indian Pond, au nord du lac Yellowstone. Les dépôts issus de l'explosion qui a formé le cratère ont été datés au radiocarbone à 2 900 ans.

Photographie aérienne du cratère hydrothermal de 0,16 km² d'Indian Pond, au nord du lac Yellowstone. Les dépôts issus de l'explosion qui a formé le cratère ont été datés au radiocarbone à 2 900 ans.

Études

Les études sur les grands événements d'explosion hydrothermale à Yellowstone indiquent :

(1) aucun n'est directement associé au magma.

(2) plusieurs explosions historiques plus petites ont été déclenchées par des événements sismiques, comme le tremblement de terre de Hebgen Lake en 1959.

(3) les roches éjectées par les explosions hydrothermales présentent une altération minérale importante, indiquant que les explosions se produisent dans des zones soumises à des processus hydrothermaux intenses.

(4) de nombreux grands cratères d'explosion hydrothermale à Yellowstone sont similaires en superficie aux bassins de geysers actifs et aux zones thermales.

Flux

Les composants essentiels au développement de grands systèmes hydrothermaux nécessitent un flux thermique élevé, une eau abondante (le plateau de Yellowstone reçoit environ 180 cm (70 po) de précipitations par an) et une sismicité (Yellowstone connaît 1 000 à 3 000 tremblements de terre par an) pour maintenir les fractures ouvertes.

Caldeira

La déformation active de la caldeira de Yellowstone et les changements saisonniers y contribuent également.

Systèmes

Les systèmes hydrothermaux à potentiel explosif sont constitués d'un système saturé d'eau à des températures proches de l'ébullition et d'un système interconnecté de joints et de fractures bien développés le long desquels s'écoulent les fluides hydrothermaux.

Fractures

Les fluides hydrothermaux ascendants s'écoulent le long de fractures qui se sont développées en raison de l'inflation et de la déflation répétées de la caldeira, qui provoquent la rupture des roches, et le long des bords des coulées de lave rhyolitiques à faible perméabilité.

Taille

La taille et l'emplacement des champs hydrothermaux peuvent être limités par une altération excessive des roches et le développement de minéraux argileux qui peuvent créer des roches de couverture et sceller le système.

Pression

Si une partie du système est scellée, toute chute soudaine ou abrupte de pression provoque la transformation de l'eau en vapeur, qui est rapidement transmise par des fractures interconnectées. Le résultat est une série d'explosions multiples et l'excavation d'un cratère.

Étape

Les similitudes entre la taille et les dimensions des grands cratères d'explosion hydrothermale et des champs thermiques de Yellowstone indiquent que ce type d'événement peut être une étape finale dans l'évolution des bassins de geysers.

Risque

Bien que les explosions hydrothermales de grande ampleur soient des événements rares à l'échelle humaine, le risque que d'autres événements de ce type se produisent dans le parc national de Yellowstone n'est pas négligeable.

Fréquence

En se basant sur la fréquence des explosions hydrothermales de grande ampleur au cours des 16 000 dernières années, on peut s'attendre à ce qu'une explosion suffisamment importante pour créer un cratère de 100 m de large se produise chaque centaine d'années.

Une immense ferme vendue pour faire du solaire : les dérives de l’agrivoltaïsme

En France, l’engouement pour l’installation de panneaux solaires sur des terres cultivées ne faiblit pas, et des projets d’une échelle jamais pratiquée jusque-là se multiplient.

En France, l’engouement pour l’installation de panneaux solaires sur des terres cultivées ne faiblit pas, et des projets d’une échelle jamais pratiquée jusque-là se multiplient.

Dans la Vienne, de riches investisseurs veulent acheter 630 ha de terres pour y installer deux agriculteurs tout en couvrant une partie des champs de panneaux solaires. Le maire comme la Confédération paysanne font grise mine.

Maire

Quand le maire de la petite commune d’Adriers a appris la vente de la plus grande ferme de son village du sud de la Vienne, il n’a pas été surpris.

Thierry Rolle Milaguet

« Nous savions que le propriétaire était en difficulté, dit Thierry Rolle Milaguet. Pour moi, les jeux étaient ouverts. » En réalité, les jeux étaient faits. Pour les 629 hectares de terres d’élevage mal entretenues, un binôme formé d’un multimillionnaire sarthois et d’un agriculteur normand avaient déjà offert près de 4,3 millions d’euros, près du double du prix attendu pour ces terres par les locaux.

Incompréhensible

« C’est incompréhensible », répète trois fois le maire avant de donner la raison de ce prix faramineux : le projet n’est pas seulement agricole, il est aussi énergétique.

Investisseurs

Les deux investisseurs misent en effet sur les énergies renouvelables : en parallèle de l’installation d’au moins deux agriculteurs, ils comptent couvrir une partie du terrain de panneaux photovoltaïques et installer des éoliennes.

Commune

Située au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, dans un triangle d’une heure de route entre Angoulême, Limoges et Poitiers, la petite commune (700 habitants) n’a guère besoin d’un surcroît d’électricité.

Bosquets

Entre les bosquets vert sombre des vieux chênes qui couvrent les collines plantées d’éoliennes, on distingue sans mal le panache orgueilleux qui s’élève des deux tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux, à une trentaine de kilomètres de là.

Offres

Les offres de vente de terrain pour produire de l’électricité ne sont cependant pas rares dans ce coin où des dizaines d’éleveurs partent chaque année à la retraite et se retrouvent avec un tout petit pécule.

Légalement, les 629 hectares de terres pourraient être couvertes à 40 % de panneaux solaires.

Légalement, les 629 hectares de terres pourraient être couvertes à 40 % de panneaux solaires.

Législation

L’offre pour la ferme de la Combe coïncide même avec une mise à jour récente de la législation qui la promeut explicitement : paru le 8 avril 2024 au Journal officiel, le décret « relatif au développement de l’agrivoltaïsme » pose le cadre légal pour permettre d’investir dans des exploitations mêlant polyculture élevage et production d’énergie solaire.

Élevage

La ferme s’enracine dans la mémoire locale. Vaste élevage rassemblant quatorze fermes, la propriété comptait de nombreux métayers quand elle fut transmise aux quatre héritières du domaine.

Cédée

Deux d’entre elles, deux sœurs, l’ont cédée en 2014 à Pascal Giraud, un céréalier de Charente-Maritime inconnu du bocage.

Exploitant

Le nouvel exploitant a semé les terres jugées peu généreuses la première année et en a tiré une jolie récolte de blé. Mais une fois ces blés fauchés, « des tas de bois plus haut que les maisons » se sont mis à défiler dans la rue principale du village.

Élagué

Giraud a copieusement élagué des dizaines d’hectares, a coupé les haies à ras. L’association Vienne Nature et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) se sont inquiétées de cet abattage hors des règles, qui a été sanctionné d’une amende par l’Office national des forêts.

Coupes

Malgré tout, les coupes ont continué, les semis se sont arrêtés et les champs se sont enfrichés. Points culminants de la commune et du département, les collines de la ferme de la Combe se sont asséchées en une tonsure jaunissante.

Saccagé

« Monsieur Giraud est connu dans la Vienne pour avoir saccagé cette exploitation », dit un cadre territorial. Ainsi malmenée, l’exploitation est devenue déficitaire jusqu’à la cession de paiement. Le propriétaire, qui serait en mauvaise santé, a mis le terrain en vente quelques semaines avant la saisie par les créanciers.

Acheteurs

Une fois encore, les nouveaux acheteurs du domaine sont de parfaits inconnus pour les lecteurs de La Nouvelle République, le quotidien régional couvrant la Vienne. Pour ceux de Challenges, en revanche, il y a une star à l’affiche : Jean-Luc Bourrelier et sa famille émargent à la 410e place des fortunes françaises du classement 2023.

Jean-Luc Bourrelier

Fondateur de Bricorama, il dirige la holding Bourrelier Group qui s’est diversifiée de la distribution à l’immobilier. « Jean-Luc Bourrelier me soutient au travers sa société familiale, insiste par courriel Clément Mabire, l’agriculteur, mais surtout entrepreneur porteur du projet de rachat.

Projet

Mais je suis en premier ligne dans ce projet d’investissement. » Gérant d’une exploitation familiale de 58 hectares en grandes cultures en Normandie dont s’occupent ses deux sœurs.

Diplômé

Ce diplômé de l’école d’agriculture de Beauvais est devenu consultant dans le domaine des énergies renouvelables en 2017 avec sa société, Efficité, prenant en charge quelques missions pour le compte de Jean-Jacques Bourrelier.

Candidat

Le candidat acquéreur détaille son projet sans détours : « Je souhaite faire la démonstration pratique de ce que pourrait être une ferme de polyculture élevage, productif, respectueux de notre environnement et permettant à celles et ceux qui y travaillent à gagner leur vie dignement.

Agrivoltaïsme

L’agrivoltaïsme fait partie de ce projet et me semble plus rationnel que le développement massif des méthaniseurs. » Clément Mabire souhaite installer au moins deux jeunes agriculteurs, répondant ainsi aux exigences minimales de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, la Safer, organisme chargé d’encadrer l’attribution des terres agricoles.

Élus

Intrigués par le projet, les élus locaux se sont vite inquiétés à la lecture des détails. Déjà surmontée de dix éoliennes, la commune a obtenu le rejet d’un projet portant l’installation à dix-neuf autres.

Rachat

Avec le rachat, certaines pourraient reprendre pied dans la ferme de la Combe : selon les documents, une promesse de bail emphytéotique pour huit éoliennes entre dans la valorisation du terrain à hauteur de 800 000 euros. Le volet agrivoltaïsme, lui, alerte la Confédération paysanne.

Nicolas Fortin

« D’après le décret, les pâturages pourraient être couverts jusqu’à 40 % de panneaux, dit Nicolas Fortin, porte-parole de la Confédération paysanne de la Vienne.

Inrae

L’Inrae [l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement] a rendu un rapport en début d’année qui note une baisse significative du rendement agricole : c’est la conversion de l’agriculture vers la production énergétique ! »

Prix

Le prix lui-même pose problème : à près de 4 500 euros à l’hectare, la mise apparaît au moins 50 % plus élevée que le montant auquel une telle terre devrait partir dans le coin.

Céline Garetier

« L’offre se situe dans le haut de la fourchette, pondère Céline Garetier, directrice départementale de la Vienne pour la Safer Nouvelle-Aquitaine. Mais les ventes de fermes aussi grandes sont rares, nous manquons d’éléments de comparaison. »

Locaux

Pour les locaux, le risque de hausse du prix des terres est évident et, avec lui, un obstacle de plus à l’installation. Derrière ses lunettes à monture bleue, Mathilde, qui gère le café épicerie, dernier commerce de la commune en face de la mairie, soupire : « Ça fait presque le double du prix des exploitations ici. Pour les jeunes agriculteurs, c’est impossible de mettre autant ! »

Confédération

Pour contrer cette offre, élus, syndicalistes de la Confédération paysanne et militantes de l’association de veille sur l’agrivoltaïsme Les Prés survoltés, ont tenté de monter un Groupement foncier agricole (GFA) et contacté la fondation Terre de liens pour remplir une enveloppe.

Jean Charry

« Mais nous manquons de temps et d’argent, déplore Jean Charry, adjoint et exploitant affilié à la Confédération paysanne. En-dehors du prix, il faudrait pouvoir suspendre la vente des années pour trouver des agriculteurs à installer ici. »

Jugement

Or, le temps manque cruellement. La Safer Nouvelle-Aquitaine doit rendre son jugement final le 14 juin 2024. L’organisme peut poser un véto et bloquer la vente aux riches investisseurs, mais pour combien de temps ? Au 25 juin 2024, si la vente n’est pas faite et que les créanciers n’ont pas obtenu le paiement des sommes dues par le gérant de la ferme de la Combe, ils seront en droit de saisir le bien.

Reprise

Pour stocker la propriété, c’est-à-dire la retirer du marché, trois ans, afin de trouver un projet de reprise viable, la Safer a estimé qu’elle aurait besoin de 600 000 euros d’aide d’un ou plusieurs de ses partenaires (État, Région, Département...). Le budget n’ayant pu être trouvé, le fonds ne pourra pas empêcher la mise aux enchères du bien si elle était décidée.

Une température record de 52,3 °C enregistrée à New Delhi en Inde

Si les températures caniculaires sont courantes en Inde pendant l’été, selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses. © Crédit photo : ARUN SANKAR/AFP.

Si les températures caniculaires sont courantes en Inde pendant l’été, selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses. © Crédit photo : ARUN SANKAR/AFP.

Les autorités de New Delhi ont également mis en garde contre un risque de pénurie d’eau au moment où les habitants étouffent sous la chaleur. Une température record de 52,3 °C a été enregistrée le mercredi 29 mai 2024 à New Delhi, la capitale de l’Inde, où les autorités mettent en garde contre les pénuries d’eau.

Température

Cette température record a été enregistrée le mercredi 29 mai 2024 après-midi dans la banlieue de New Delhi, à Mungeshpur, par le département météorologique du pays, qui fait état de « fortes vagues de chaleur ».

Record

Il s’agit d’un record national selon les services météorologiques qui bat de plus d’un degré Celsius le précédent record national qui avait été enregistré dans le désert du Rajasthan.

Alerte

Les services météorologiques indiens avaient déjà signalé un précédent record le mardi 28 mai 2024 à New Delhi, à 49,9 °C. Les autorités de la ville de quelque 30 millions d’habitants ont émis une alerte sanitaire rouge pour la journée de mercredi, où des températures similaires à la veille ont été atteintes.

Maladies

Elles ont mis en garde contre une « très forte probabilité de développer des maladies liées à la chaleur et des coups de chaud à tous les âges » et appelé à faire preuve d’une « extrême vigilance » envers les personnes vulnérables.

Vague

La vague de chaleur dans le centre et le nord-ouest de l’Inde « devrait s’atténuer progressivement » à partir du jeudi 30 mai 2024, selon la météo indienne.

Capitale

En mai 2022, 49,2 °C avaient été relevées dans certains quartiers de la capitale, avaient rapporté cette année-là des médias indiens. Les températures caniculaires sont courantes en Inde pendant l’été, mais selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses.

Delhi

Mercredi 29 mai 2024, dans les rues de Delhi, les habitants se montraient fatalistes, ne pouvant pas faire grand-chose pour éviter la chaleur.

Roop Ram

« Tout le monde veut rester à l’intérieur », explique Roop Ram, 57 ans, vendeur de snacks, affirmant avoir du mal à vendre ses beignets salés.

Maison

M. Ram, qui vit avec sa femme et ses deux fils dans une maison exiguë, déplore que son petit ventilateur ne permette pas vraiment de rafraîchir l’atmosphère et préfère compter sur l’arrivée de la saison des pluies en juillet 2024.

Une mère protège son enfant du soleil, à New Delhi, le 29 mai 2024. MONEY SHARMA / AFP.

Une mère protège son enfant du soleil, à New Delhi, le 29 mai 2024. MONEY SHARMA / AFP.

Matin

« Je ne sais pas ce que nous pouvons faire », souligne, Rani, 60 ans, qui fait chaque matin deux heures de bus pour vendre, sur un stand sommaire, des bijoux aux touristes. « Il fait nettement plus chaud, mais nous ne pouvons rien y faire », dit-elle en buvant de l’eau d’une bouteille rapportée de chez elle.

Autorités

Les autorités de New Delhi ont mis en garde contre un risque de pénurie d’eau. Des coupures d’approvisionnement se sont déjà produites dans certains endroits.

Atishi Marlena

La ministre de l’Eau, Atishi Marlena, en a appelé à la « responsabilité collective » des habitants pour éviter les gaspillages, a rapporté mercredi le journal Times of India.

Pénurie

« Pour résoudre la pénurie d’eau, nous avons pris des mesures telles que la réduction de l’approvisionnement en eau de deux fois par jour à une fois par jour dans de nombreuses régions », a déclaré Mme Atishi, selon l’Indian Express.

Eau

« L’eau économisée sera rationnée et distribuée aux zones (confrontées) à une pénurie d’eau et où l’approvisionnement ne dure que 15 à 20 minutes par jour », a-t-elle ajouté.

Rivière

Le débit de la rivière Yamuna, un affluent du Gange très pollué qui traverse New Delhi, est fortement réduit au cours des mois les plus chauds de l’année.

Capitale

Et la capitale indienne dépend presque entièrement des États voisins agricoles d’Haryana et de l’Uttar Pradesh, dont les besoins en eau sont énormes.

Météo

La météo indienne a également mis en garde contre les conséquences de la chaleur sur la santé, en particulier chez les nourrissons, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Rajasthan

C’est dans l’État du Rajasthan que les températures les plus élevées ont été relevées mardi 28 mai 2024, en raison de vents brûlants, à 52,3 °C. La région désertique autour de la ville de Phalodi, dans ce même État du nord-ouest de l’Inde, a connu le record historique de 51 °C en 2016.

Pakistan

Le Pakistan voisin a lui aussi essuyé de fortes vagues de chaleur, avec un pic de température évalué le dimanche 26 mai 2024 à 53 °C dans le Sindh, province frontalière de l’Inde.

Bureau

Le bureau météorologique du Pakistan a indiqué qu’il s’attendait à ce que les températures baissent, mais a prévenu que d’autres vagues de chaleur allaient se produire en juin 2024.

États

Dans le même temps, les États du Bengale occidental et du Mizoram, dans le nord-est du pays, ont été frappés par des vents violents et des pluies torrentielles qui accompagnent le puissant cyclone Remal, qui a ravagé le dimanche 26 mai 2024 l’Inde et le Bangladesh, faisant plus de 65 morts.

Cyclone

Le département météorologique du Bangladesh a affirmé que ce cyclone était l’un des plus longs que le pays ait jamais connu et a accusé le changement climatique d’être à l’origine de cette durée exceptionnelle.

Il veut construire un mur pour sauver l’humanité du glacier de l’Apocalypse

Le glacier de l'apocalypse menace de s'effondrer, et des ingénieurs envisagent de construire un mur de fer pour l'en empêcher. © Open AI, Dall-E (illustration générée par l'IA).

Le glacier de l'apocalypse menace de s'effondrer, et des ingénieurs envisagent de construire un mur de fer pour l'en empêcher. © Open AI, Dall-E (illustration générée par l'IA).

Le glacier de l’apocalypse, ou glacier Thwaites, menace de s’effondrer dans une échelle de temps très incertaine. Les conséquences planétaires seront sans précédent, avec entre autres une élévation du niveau des mers d'environ 3 mètres.

Catastrophe

Pour éviter la catastrophe, des ingénieurs envisagent de tester des rideaux sous-marins en métal, afin de ralentir la fonte du glacier.

Démonstration

Est-ce une démonstration technosolutionniste ou une indispensable (et désespérée) action de lutte face à l’urgence climatique ?

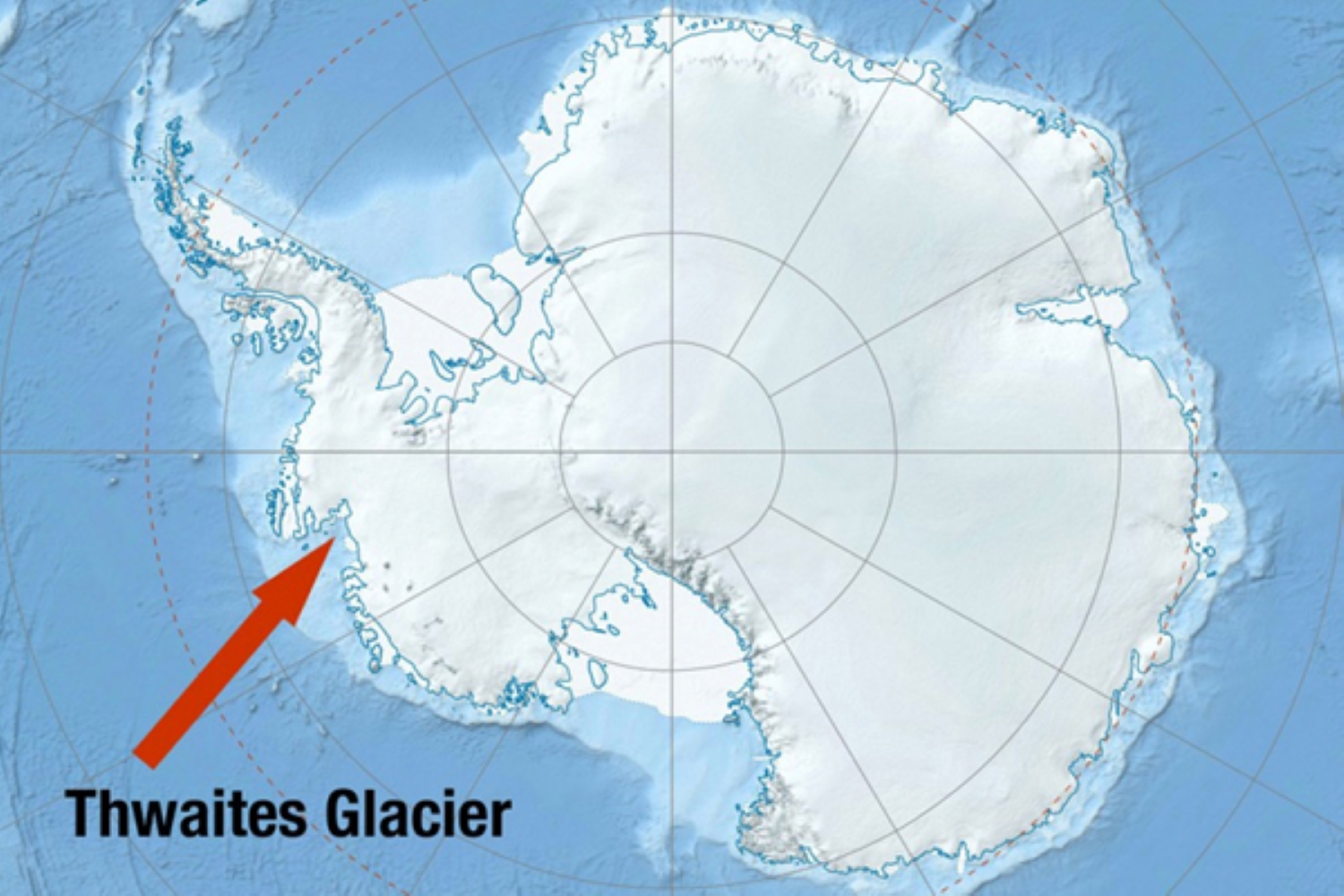

Glacier

Le Thwaites, surnommé « glacier de l’apocalypse » en 2017 par l'écrivain Jeff Goodell, est un gigantesque glacier situé dans la partie ouest de l'Antarctique.

Dimensions

Ses dimensions : 600 kilomètres de long pour 120 kilomètres de large et 1 kilomètre d'épaisseur, la superficie d'un pays comme l'Irlande. Imaginez donc l'Irlande disparaître et se dissoudre totalement dans l'océan mondial.

Réchauffement

Car c'est ce qui attend ce glacier : à cause du réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, l'écoulement d'eau de mer chaude et salée dans les profondeurs de l'océan s'accentue, se heurtant aux épaisses parois de glace qui empêchaient jusqu'alors le bord du plateau de s'effondrer, les faisant fondre petit à petit.

Faiblesses

En outre, le Thwaites présente des faiblesses d'ordre structurelles : en 2019, une énorme cavité a été découverte sous le glacier, fragilisant l'édifice. Une étude a également identifié des crevasses à l'origine de fissures visibles sur le glacier, et 50 à 70 % d'entre elles pourraient se fracturer dans les années à venir par remplissage d'eau.

Le glacier Thwaites, aujourd'hui menacé de fonte rapide.

Le glacier Thwaites, aujourd'hui menacé de fonte rapide.

Fonte

Le fait est que la fonte de ce gigantesque glacier a commencé il y a bien longtemps déjà, et s'accélère à un rythme alarmant : depuis 2000, Thwaites a perdu plus de 1 000 milliards de tonnes de glace, soit 30 % de plus que la quantité d'eau douce rejetée auparavant. D'après les glaciologues, la fonte de la zone flottante du glacier serait effective d'ici 5 ans et entraînerait sa disparition totale dans les prochains siècles.

Effondrement

À lui seul, son effondrement entraînerait une élévation du niveau de la mer de 50 centimètres, et avec elle le déplacement de 97 millions d'humains. Sauf que la fonte de ce géant aura un effet domino sans précédent : à l'heure actuelle, cette gigantesque plate-forme de glace antarctique empêche les eaux de mer en voie de réchauffement d'atteindre d'autres glaciers.

Cascade

L'effondrement du glacier Thwaites déclencherait donc une cascade de fonte qui pourrait faire monter le niveau des mers de 3 mètres supplémentaires, d'où son appellation de glacier de l'apocalypse.

Rappel

Pour rappel, 40 % de l'humanité réside à moins de 100 kilomètres des côtes, et d'ici 2050, le monde devrait compter 140 millions de réfugiés climatiques. Mais l’élévation du niveau de la mer est loin d'être l'unique conséquence de cet effondrement.

Eau

Un apport considérable en eau chaude et douce va modifier les courants océaniques - la circulation thermohaline étant basée sur la température et la salinité des masses d'eau qui constituent l'océan mondial. À titre indicatif, l'Antarctique a gagné +3 °C en 50 ans, une perturbation qui à terme ne permettra plus de transporter convenablement les nutriments nécessaires aux êtres vivants aquatiques.

Banquise

Ceux qui vivent majoritairement sur la banquise ne seront pas en reste : hormis les ours polaires, la fonte des glaces pourrait réduire les effectifs des colonies de Manchots empereurs de 93 % d'ici la fin du siècle.

Apports

Et ces apports d'eau douce ne sont pas non plus une bonne nouvelle pour les réserves dont l'humanité risque de manquer, car la fonte des glaces affecte la qualité d'eau douce en surface et souterraine, ce qui est d'autant plus inquiétant quand on sait que les réserves mondiales sont évaluées à 2,8 %, dont seule 0,7 % est potable.

Apports

Enfin, l'ultime conséquence sera l'accélération du phénomène responsable de toute cette cascade d'effets : le fameux réchauffement climatique. D'une part, les glaces permettent de réguler le climat, de par leur couleur blanche qui réfléchit 95 % du rayonnement solaire : une diminution de cette surface blanche n'est donc pas une bonne nouvelle pour l'effet de serre.

CO2

D'autre part, la fonte des glaces libère le CO2 emprisonné depuis de longues années, et accélère ainsi le réchauffement climatique : le Giec prévoit le relarguage de plusieurs centaines de gigatonnes d'ici 2100. Si avec ce paragraphe vous n'êtes pas convaincus de l'urgence climatique dont il est question...

John Moore

John Moore, glaciologue et chercheur en géo-ingénierie à l'université de Laponie, souhaite installer de gigantesques rideaux sous-marins de 100 kilomètres de long pour empêcher l'eau de mer chaude d'atteindre et donc de faire fondre les glaciers.

Théorie

En théorie, ces installations bloqueraient le flux de courants chauds vers le Thwaites afin de stopper la fonte et de donner à la plate-forme de glace le temps nécessaire de se reconstituer.

Chercheurs

À l'heure actuelle, les chercheurs de l'Université de Cambridge testent un prototype d'un mètre de long à l'intérieur de réservoirs.

Fonctionnalité

Une fois que la fonctionnalité du système aura été démontrée, ils passeront aux essais dans la River Cam, et si tout se passe bien, ils pourraient tester un ensemble de prototypes de rideaux de 10 mètres de long dans un fjord norvégien d'ici 2025.

Situation géographiques du glacier Thwaites.

Situation géographiques du glacier Thwaites.

Rideau

À terme, un premier rideau bloquerait un point d'étranglement sous-marin étroits 5 kilomètres qui représentent la principale voie d'entrée d'eau chaude vers le glacier Thwaites occidental, la partie la plus vulnérable du glacier.

Analyses

Les rideaux ultérieurs traverseraient des bandes de fond marin plus larges et plus profondes, et les analyses coûts-bénéfices des rideaux atteignent leur valeur maximale à des profondeurs de blocage cibles comprises entre 500 et 550 mètres... Malgré ces savantes analyses, le projet coûterait tout de même 50 milliards de dollars.

Argument

Cependant, un argument phare est mis en avant : la justice sociale. Selon John Moore, il s'agit d'une façon beaucoup plus équitable de gérer l'élévation du niveau de la mer que de dire simplement : « Nous devrions consacrer cet argent à l'adaptation ».

Budget

Un argument de taille face au budget très inégal des villes pour se prémunir contre la montée des eaux. Et ce serait bien le premier mur de l'Histoire qui ne divise pas les peuples.

Projet

Vous l'imaginez, ce projet suscite la controverse. Les partisans de la recherche sur la géo-ingénierie des glaciers, comme John Moore, estiment qu'il est temps d'intervenir.

Experts

D'autres experts ne sont pas d'accord, estimant que la réduction des émissions de carbone est le seul moyen viable de ralentir la fonte des glaciers.

Démonstration

D'après vous : est-ce une énième démonstration technosolutionniste face à une fonte des glaces inéluctable ? Ne vaudrait-il pas mieux se concentrer sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, plutôt que de faire appel à la technologie ?

Urgence

L'urgence climatique, permet-elle encore d'agir sur la cause du réchauffement, ou d'uniquement lutter contre ses conséquences ? Et quid de ceux qui vont financer ce mur titanesque ?

Attaque nucléaire : protocole de survie pour se protéger et bien réagir

Attaque nucléaire.

Attaque nucléaire.

Un protocole d'alerte est prévu en France : le Signal National d'Alerte. Il s'agit de la fameuse sirène qui est encore testée chaque 1er mercredi du mois à midi dans certaines communes. Il s'agit de trois phases d'une 1 min 41 sec séparées par un court silence de 5 secondes.

Quand retentit la sirène d'alerte ?

Elle est censée être enclenchée en cas de danger imminent ou d'événement grave. Cela peut être une inondation, un accident industriel, un accident nucléaire ou peut être en cas d'attaque nucléaire.

Alerte à la population, que faire quand la sirène retenti ?

Se mettre en sécurité, rejoindre sans délai un bâtiment. S'informer en allumant la radio (France bleu, France info, radios locales), sur France télévision, sur les sites et comptes des réseaux sociaux du gouvernement, du ministère de l'Intérieur et des préfectures ou encore sur les réseaux sociaux. Respecter les consignes des autorités : se confiner ou évacuer.

Confinement : fermer, calfeutrer et arrêter les systèmes de ventilation. Restez en sécurité et n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Ne téléphoner qu'en cas d'urgence vitale

Préparez-vous à ne pas être prévenu

Cependant, au risque de vous décevoir, il est inutile de trop compter sur les pseudos recommandations ou alertes des autorités dans le cadre d'une menace d'attaque nucléaire.

Histoire

L'histoire nous a prouvée que les nuages s'arrêtent aux frontières (Tchernobyl), et que le système d'alerte de la population (sirène) n'est volontairement pas utilisé lors d'accident industriel pour "éviter de faire paniquer les gens" (Lubrizol).

Missile

Et c'est sans compter qu'un missile nucléaire, s'il est détecté, met à peine quelques minutes à atteindre sa cible. N'espérez donc pas recevoir un SMS ou un bulletin spécial à la radio pour vous prévenir. Partez du principe qu'il a 95 % de chance que ça n'arrive pas.

Alerte

Cela rejoint l'article "comment ne pas se faire berner par le système." Bref, il existe un système d'alerte, mais ne soyez pas assez naïf pour tout miser dessus. (et croire tout ce qu'ils disent).

La véritable alerte, c'est le boum !

En revanche, pour être réaliste, vous serrez prévenu quand vous entendrez le boum ! Et là, il est question de prendre très rapidement les bonnes décisions.

L’apocalypse nucléaire.

L’apocalypse nucléaire.

Abri

Car plus que d'investir une fortune dans un abri antiatomique, une combinaison NRBC pour toute la famille et un compteur Geiger dans la poche (préparation très coûteuse pour un événement relativement peu probable), avoir les bons réflexes, c'est déjà énorme !

Effets

De deux choses l'une : soit, vous n'êtes plus de ce monde à cause des premiers effets. Soit, vous avez la chance de ne pas être encore pas soufflé par le blast. Cela veut dire que vous êtes "relativement" éloigné de l'épicentre de l'attaque. Il vous reste une petite fenêtre de survie.

Se protéger du blast (effet de souffle) !

Regagnez immédiatement un abri solide et éloignez-vous des fenêtres. Un sous-sol est idéal. Un village soit situé à 70 km de distance de l'explosion.

Délai

Il existe un petit délai entre l'explosion et l'arrivée du blast/effet mécanique. Ce délai dépend bien entendu de la distance à laquelle vous êtes de l'explosion.

L'erreur serait de chercher à fuir !

Vous avez envie de monter dans votre voiture avec votre famille et de vous éloigner le plus possible du point d'impact, mais c'est justement la pire chose à faire.

Théorie

Votre voiture n'est pas un abri pouvant vous protéger des radiations ! Je sais bien que le récit dit : prend ta voiture (avec le kit voiture EDV/Every Day Vehicle) et évacue sous les vents dominants" ou encore "Évacue pour aller là où l'herbe est plus verte, dans un pays limitrophe", et j'en passe. Tout cela, c'est de la jolie théorie.

Attaque nucléaire / Image d'illustration.

Attaque nucléaire / Image d'illustration.

Bouchons

La réalité est qu'il y a 99 % de chance de vous retrouver coincé dans des bouchons. Même le gros SUV tacticool ne vous aidera en rien, bloqué dans un embouteillage.

Chances

Les chances sont immenses que vous finissiez rapidement votre course dans des bouchons, un accident, etc. Imaginez un peu l'état de panique et de stress des gens autour de vous dans une situation pareille. Des bouchons et des accidents, il va y en avoir en pagaille !

Pied

Impossible d'aller plus loin en voiture. Vous voilà maintenant à pied. Si vous ne trouvez pas immédiatement un abri et que des cendres et des résidus commencent à tomber autour de vous, vous n'avez aucune chance et allez mourir dans les prochaines heures : à moins de 24 h après l'explosion, les résidus sont extrêmement mortels.

Dans quel cas évacuer ?

Avant tout le monde, cela nécessite une organisation millimétrée et surtout, un timing parfait. En pratique, à moins d'avoir une boule de cristal ou un haut poste dans le gouvernement, c'est impossible.

Après le plus gros de la crise, donc, au moins 15 jours plus tard et avec un plan bien ficelé. C'est jouable en admettant que votre zone de repli soit vraiment mieux en tout point que votre domicile actuel, que les routes soient praticables (renseignements sur la situation). Bref, cela dépend encorede la situation qu'il faut bien évaluer.

Si vous avez de quoi tenir chez vous, alors restez chez vous ! Dans le doute, il vaut mieux rester sur du connu que de partir dans l'inconnu. Décision difficile, mais qui a dit que ce serait facile ?

Bien entendu, partez du principe que tous les réseaux seront HS (électricité, eau potable, téléphone, Internet, chauffage). Votre stock va s'avérer utile dans les jours à venir.

En outre, tout ce qui vient de l'extérieur sera contaminé (Récolte du potager, bois de chauffage, terre sous les semelles, chiens, chats, souris... Tout). On comprend donc l'intérêt de se terrer sur place, du moins pendant les premières 72 h, lorsque c'est le plus dangereux.

Finalement, comme toujours, ça dépend de votre situation à un moment donné. Ce qui est valable pour monsieur X ne le sera pas forcément pour monsieur Y. À chacun ses choix. Le danger diminue avec le temps

La radioactivité décroît rapidement. Cette donnée essentielle. Le temps peut jouer selon la situation. Ce principe de base est à retenir.

15 minutes maximum pour rejoindre un abri

Maintenant, votre priorité est de gérer le 3e effet mortel d'une explosion atomique : les radiations ! Vous avez env. 15 minutes maximum pour rejoindre un abri destiné à vous protéger des radiations.

Poussières

15 minutes, c'est le temps qu'il faut pour que l'énorme masse de poussières irradiées par l'explosion ne commencent à retomber. Vous ne voulez certainement pas être en dessous ou les laisser entrer dans votre habitation !

Matériaux

À ce stade, le but du jeu est de trouver un abri avec un maximum de matériaux entre vous et l'extérieur pour limiter les radiations.

Confiner

Être au sous-sol d'un bâtiment est mieux que d'être à l'étage. Être dans une pièce au centre d'un bâtiment est mieux. Par conséquent, le moins possible de fenêtre, c'est mieux. Puis, il faut se confiner. Cela peut être dans une ou plusieurs pièces de l'habitation.

Votre priorité : regrouper dans une pièce de quoi rester autonome pendant au moins 3 jours

Vivres

Pour cela, il faut prévoir des vivres. Si vous n'avez qu'une chose à prendre, c'est de l'eau en quantité ! (trois jours sans boire et c'est la mort par déshydratation). Regrouper très rapidement dans votre pièce : De l'eau pour au moins 3 jours, mais le plus possible, c'est mieux.

Radio

Une radio et des piles pour se tenir informé de la situation. Des bâches, des linges en quantité pour rendre la pièce la plus hermétique possible (à défaut, prenez des sacs-poubelles, le rideau de douche, etc.)

Nourriture

Un seau et du papier toilette (pour faire vos besoins). De la nourriture sans préparation (boîtes de conserve). Matelas et couvertures pour le confort. Une trousse de secours. Cela peut être utile pour soigner les plaies une fois la pièce calfeutrée.

Attaque nucléaire sur une ville / Image d'illustration.

Attaque nucléaire sur une ville / Image d'illustration.

Urgence

Comme pour de nombreuses situations d'urgence, vous devez être prêt à survivre à la maison sans l'aide de personne. On ne sait pas si l'eau et l'électricité fonctionneront et si l'eau sera potable (Partez du principe que tout sera HS et/ou contaminé à l'extérieur de votre "cocon.")

Le bunker anti-atomique "du pauvre"

Bon, vous comprenez que chercher à droite et à gauche tous ces éléments prends du temps (que vous n'avez pas : 15 minutes, c'est très peu).

Ventilation

Il faut avoir comment rapidement couper la ventilation VMC climatisation de l'habitation. Avoir déjà étudié à l'avance la pièce de votre domicile la plus adaptée. Avoir repéré les entrées d'air à calfeutrer. Avoir coupé à l'avance vos bâches aux bonnes dimensions.

Matériel

Avoir déjà le matériel cité ci-dessus dans ladite pièce, rangé dans des seaux hermétiques par exemple. Avoir prévu quelle "masse" ajouter de façon expéditive à votre abri pour en renforcer la protection face aux radiations (par exemple empiler des packs d'eau devant le soupirail de la cave ou l'obstruer avec ces vieux sacs de ciment...).

Plan

Avoir un plan en tête, ou avoir écrit un pense-bête.

Date de dernière mise à jour : 05/03/2025