Catastrophes 1

2021 : États-Unis les dégâts causés par les tornades dévastatrices

Les tornades dévastatrices

Les tornades dévastatrices

Une trentaine de tornades, 83 morts, de très graves dégâts matériels, et laissant des centaines de milliers d'habitants sans électricité. C'est une situation inédite pour le centre et le sud du pays.

Bilan

Au moins 83 morts, des maisons aplaties à perte de vue et des enchevêtrements de gravats. Le bilan provisoire était dévastateur dans la nuit du 10 et 11 décembre 2021 après le déferlement sur le centre et le sud des États-Unis d'une série de tornades d'une violence inouïe.

Joe Biden

Le président américain Joe Biden a déploré "l'une des séries de tornades les pires" de l'histoire des États-Unis, qualifiant leurs ravages "d'inimaginable tragédie".

Illinois

Dans l'Illinois, au moins six personnes sont mortes dans l'effondrement d'un gtand entrepôt Amazon, où des employés travaillaient de nuit.

Kentucky

C'est dans le Kentucky, dans le centre-est du pays, que le bilan le plus lourd est à déplorer après le passage des tornades, un phénomène météorologique qui touche fréquemment les États-Unis.

Affreux

"Je crains qu'il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky, on est probablement plus proche de 70 à 100 morts, c'est affreux", a déclaré le gouverneur de cet Etat Andy Beshear lors d'une conférence de presse, Mayfield particulièrement, une ville de 10.000 habitants, semble avoir été à l'épicentre de la catastrophe.

Le palais de justice de Mayfield, Kentucky, après le passage des tornades © AFP - Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images.

Le palais de justice de Mayfield, Kentucky, après le passage des tornades © AFP - Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images.

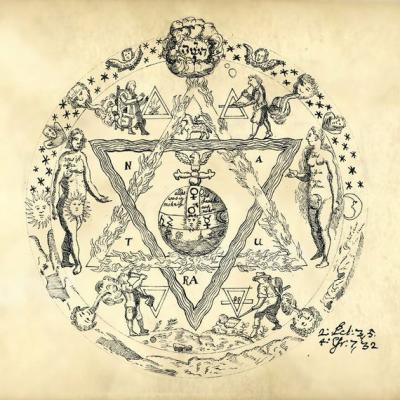

Comment se forment les tornades ?

Les tornades sont des phénomènes climatiques impressionnants. Mais comment se forment ces tourbillons qui déplacent tout sur leur passage. Et comment mesure-t-on leur intensité.

France

Les tornades n’épargnent pas la France : depuis la fin du 17e siècle, cet événement climatique est survenu plus de 700 fois dans l’hexagone.

Observatoire

Selon l’Observatoire français des tornades et orages violents (Keraunos), plusieurs dizaines de tornades ont lieu chaque année, avec des intensités variables.

Qu’est-ce qu’une tornade ?

Une tornade est un phénomène météorologique. Elle est formée par un tourbillon de vents violents, comme l’explique Météo France.

Forme

On la reconnaît à sa forme d’entonnoir allant du sol jusqu’aux nuages. Ce « tuba » est formé par des gouttelettes de condensation.

Nuage

À son sommet, se trouve le nuage dont elle provient. À sa base, un nuage de débris se forme lorsque la tornade aspire les éléments sur son passage.

Une tornades aux États-Unis.

Une tornades aux États-Unis.

Tornades

Les tornades se forment pendant les orages, à partir de nuages appelés cumulonimbus. Ce nuage en forme d’enclume est aussi lié à d’autres événements climatiques impressionnants, comme la foudre ou la grêle.

Tourbillon

Le tourbillon prend naissance à partir de ce nuage, son extrémité pointant vers la terre ferme.

Tuba

Lorsque le tourbillon est visible par l’être humain, grâce au phénomène de la condensation, on parle de tuba. Une fois que le tourbillon a atteint le sol, on peut parler de tornade.

Entonnoir

S’il ne touche pas le sol, c’est un entonnoir nuageux. La tornade peut se déplacer sur le plan horizontal, balayant alors les éléments solides ou liquides dans son sillage.

Cellules

Les tornades les plus fortes se forment dans des « supercellules » : ce sont des cellules orageuses, particulièrement violentes et pérennes.

Orages

Ces orages sont caractérisés par leur instabilité : avec l’altitude, la température décroît vite et le vent varie fortement.

Hémisphère

Dans notre hémisphère, la plupart des tornades tournent dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (de façon cyclonique).

Tornades

L’idée que les tornades se formeraient uniquement en partant d’un nuage dans le ciel a récemment été contestée par des scientifiques.

Hypothèse

le 13 décembre 2018, ils ont évoqué l’hypothèse que les tourbillons pourraient aussi se former au-dessus du sol pour former une colonne en rotation.

Colonne

En se renforçant progressivement à son niveau inférieur, la colonne finirait par toucher le sol, se contracter et devenir une tornade.

Oklahoma

D’après eux, ce serait le cas de la tornade meurtrière qui s’est déclarée le 31 mai 2013 à El Reno, dans l’Oklahoma aux États-Unis.

Observations

Les observations radars et visuelles ont monté que cette tornade qui a ôté la vie à 8 personnes (dont 3 chasseurs d’orage) s’est probablement formée de bas en haut.

Comment estime-t-on l’intensité d’une tornade ?

La taille d’une tornade importe peu pour les classer dans l’échelle de Fujita, où l’on préfère tenir compte de leur intensité. Mise au point en 1971, cette classification a été améliorée en 2007 pour être plus précise.

Tornade

Pour classer une tornade, les météorologistes et ingénieurs attendent qu’elle soit terminée. Après son passage, ils se rendent sur place pour étudier les dégâts causés, réaliser des enregistrements radars, tourner des vidéos et récupérer des témoignages.

Échelle

L’échelle de Fujita améliorée, aussi abrégée en EF, utilise ainsi 28 indicateurs de dégâts causés par une tornade, les dommages sont classés des plus légers aux plus graves (de EF0 à EF5).

L'éruption du Krakatoa : Le 27 août 1883

L’île inhabitée de Krakatoa.

L’île inhabitée de Krakatoa.

Début mai 1883, à l’aube, le capitaine d’un navire de guerre allemand repère un nuage de cendres qui s’élève au-dessus de l’île inhabitée de Krakatoa.

Éruptions

A ce moment, il ignore sans doute qu’il est témoin de l’une des toutes premières éruptions documentées scientifiquement depuis au moins deux siècles.

Navires

Au cours des deux mois qui vont suivre, de nombreux navires de commerce et de croisières vont être les témoins privilégiés du même spectacle : explosions, nuages de cendre tourbillonnants et éruptions de bombes volcaniques incandescentes.

Expedition

Quelques expéditions scientifiques, menées par les colons hollandais sont alors menées, et la population qui vit sur les côtes du détroit de la Sonde est si impressionnée par ce que l’on raconte qu’elle organise des festivités régulières.

Prélude

Ce n’est malheureusement que bien plus tard que celle-ci comprendra que ces éruptions n’étaient que le prélude à l’une des plus grandes catastrophes de l’histoire de l’humanité.

Colossale

Suite à une série d’explosions, une colossale éruption a lieu le 26 août 1883, qui provoque l’affaissement des deux tiers du nord de l’île, d’une série de coulées de lave, ainsi que d’immenses tsunamis qui portent leurs macabres vagues vers les côtes toutes proches.

Victimes

Au soir des deux jours qui suivent, on dénombrera plus de 35.000 victimes et la destruction d’environ 200 villes et villages côtiers.

L’île inhabitée de Krakatoa.

L’île inhabitée de Krakatoa.

Cataclysme

Lors du cataclysme, les nuées ardentes atteignent 80 kilomètres de hauteur et recouvrent une superficie de plus de 800.000 km2. La région est également plongée dans l’obscurité pendant deux jours et demi.

Cendres

Les cendres dérivent à travers l’atmosphère et provoquent des effets de halo autour de la Lune et du Soleil, l’une des autres conséquences est la chute des températures dans les mois qui suivent (elles ne reviendront à la normale que 5 ans plus tard.).

Explosion

L’explosion finale produit en outre le son le plus puissant jamais enregistré.

Entendue

Elle a été entendue sur plus de 10 % de la surface de la Terre ! C’est ainsi que des rapports sur des « tirs lointains » émis en Australie et sur l’île Maurice, située à plus de 4.500 km du Krakatoa, ont été faits.

Ondes

En quelques heures, ce sont en réalité des ondes de pression qui font plusieurs fois le tour du monde et sensibilisent les instruments de mesure aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Explosions

Et, lorsque le Krakatoa s’affaisse dans sa chambre magmatique, les dernières explosions propulsent les fragments de roche volcanique à plus de 20 km à la ronde.

Effondrement

L’effondrement d’une grande partie de l’île restante provoque alors une caldeira sous-marine d’environ 6 km de diamètre.

Scientifiques

Les scientifiques, plus tard, ont estimé que l’éruption phénoménale du Krakatoa a engendré un flux pyroclastique, qui a presque tout détruit sur son passage.

Nuées

Ces nuées ardentes comme on les appelle plus communément contiennent en effet un mélange très dense de blocs de lave, de pierres ponces et de cendres volcaniques, et leurs vitesses, qui peuvent atteindre jusqu’à 80 km/h, ainsi que leurs températures (entre 200 et 700 o Celsius) provoquent dès lors la destruction de tout ce qu’elles envahissent.

Le Krakatoa se trouve en Indonésie.

Krakatoa

Le Krakatoa est situé dans le détroit de la Sonde entre Java et Sumatra. Il fait partie d'un ensemble d'îles volcaniques où des éruptions avaient déjà eu lieu par le passé selon les sources historiques.

Montagne

La "montagne de feu" s'était ainsi manifestée en 1680, changeant son île verdoyante en terrain complètement brûlé, a témoigné un ingénieur néerlandais dans son journal.

Rendormi

Depuis, le Krakatoa semblait toutefois rendormi. Jusqu'au mois de mai 1883, lorsque les habitants de Batavia, l'actuelle Jakarta, à quelque 120 kilomètres de là, sont surpris par un bruit d'explosion suivi d'une violente vibration qui fait trembler portes et fenêtres.

Phénomène

Dans un premier temps, l'origine du phénomène, qui se poursuit jusqu'au lendemain, n'est pas identifiée.

Panaches

Quand des panaches de vapeur commencent à émerger de l'un des cratères de l'île, le Perboewatan, il n'y a finalement plus de doute.

Activité

L'activité se maintient jusqu'au 26 mai 1883 avant de diminuer en intensité. Pendant des semaines, des navires s'aventurent dans les alentours du volcan, traversant les eaux recouvertes d'étendues de cendres et de poussière.

Secouses

De nouvelles secouses apparaissent au mois de juin puis de juillet. Mais c'est à la mi-août que le phénomène connaît un vrai regain.

Cendres

Alors que des embarcations continuent de s'en approcher, l'équipage de l'une d'elles rapporte n'avoir pas pu naviguer en raison des épais nuages de cendres. Un simple avant-goût du cataclysme qui se prépare.

Vagues

Dès la fin de journée, l'éruption provoque de premières vagues gigantesques qui déferlent sur les côtes de Sumatra et de Java. Au cours des heures suivantes, d'autres tsunamis se forment.

Villages

Des villages entiers sont inondés et dévastés par les eaux qui emportent tout sur leur passage. Le port de Java, est complètement détruit par une vague de plus de 30 m de haut.

L'éruption provoque de premières vagues gigantesques qui déferlent sur les côtes de Sumatra et de Java.

L'éruption provoque de premières vagues gigantesques qui déferlent sur les côtes de Sumatra et de Java.

Tsunamis

Les tsunamis se sont déversés sur les côtes de Sumatra et de Java. La plus haute vague a été estimée à 41 m et la série qui a suivi a détruit plus de 200 villes et villages côtiers.

Faune

La faune et la flore locales ont été dévastées, nombres d’infrastructures ont été emportées par les flots et, plus de 35.000 personnes ont perdu la vie dans la catastrophe, dont 34.000 doivent leur trépas aux tsunamis ! Après le cataclysme de 1883, l’activité volcanique est restée calme jusqu’au milieu des années 1920.

Fils

Lorsque de nouvelles éruptions ont donné naissance au fils du Krakatoa, « l’Anak Krakatau » en indonésien, au beau milieu de la caldeira sous-marine qui s’était créée à l’époque.

Croissance

La progéniture du Krakatoa connaît alors une croissance rapide et montre une activité continue depuis lors. Il croît de près de 5 mètres par an et chaque éruption fait régulièrement craindre une catastrophe identique à celle de 1883.

Éruption

Le 22 décembre 2018, elle a d’ailleurs provoqué un tsunami qui a emporté plus de 400 personnes sur son passage, malgré que l’Anak Krakatau soit considéré comme un volcan scientifiquement bien observé et étudié.

Le Vésuve aurait tué les habitants de Pompéi en moins de 20 minutes

Selon une nouvelle étude, la nuée ardente libérée par le Vésuve en l'an 79 aurait englouti Pompéi en 20 minutes. Une durée suffisante pour que la majorité de ses habitants meurent asphyxiés par les gaz et les cendres.

Vésuve

C'était en l'an 79. Après huit siècles de sommeil, le Vésuve entrait violemment en éruption et projetait un nuage de cendres et de gaz brûlants dans les airs. Les alentours du volcan n'y résistèrent pas.

Habitants

Les heures suivantes, ce sont des milliers d'habitants qui furent tués, des paysages dévastés et des villes, dont Pompéi et Herculanum.

Catastrophe

Cette catastrophe demeure à ce jour l'une des plus dramatiquement célèbres de l'Histoire. Mais que s'est-il exactement passé ce jour-là ? Et comment les habitants sont-ils réellement morts ?

Éruption

C'est ce que tentent encore de déterminer les scientifiques et archéologues près de deux millénaires après l'éruption volcanique.

Recherches

De précédentes recherches ont estimé que le nuage du Vésuve s'était élevé jusqu'à une trentaine de kilomètres et avait déversé quelque quatre kilomètres cubes de pierres ponces et de cendres sur ses alentours.

Étude

Aujourd'hui, une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Reports vient compléter le tableau.

Nuée

Selon ces travaux menés par une équipe italienne et britannique, la nuée ardente du volcan italien aurait persisté entre 10 et 20 minutes à Pompéi.

Asphyxiés

Suffisamment longtemps pour que la majorité des habitants meurent asphyxiés par les gaz et la pluie de cendres avant d'être atteints par les autres éléments relâchés par l'éruption du Vésuve.

Coulées pyroclastiques.

Coulées pyroclastiques.

Coulée

Les coulées pyroclastiques sont le phénomène le plus dévastateur des éruptions dites explosives. Comparables à des avalanches, elles sont formées d'un flux dense de particules de température élevée qui dévale à très grande vitesse les flancs du volcan.

Recherches

Selon les recherches, l'éruption de 79 aurait connu deux phases et libéré plusieurs coulées.

Herculanum

À Herculanum, qui était situé au pied du Vésuve, les observations ont suggéré que la température et la puissante du phénomène étaient tellement élevées que toute survie était impossible.

Pompéi

À Pompéi localisé un peu plus loin, en revanche, les indices laissaient penser que la coulée était peut-être moins brûlante et intense.

Conditions

Or, sous de telles conditions, une survie pourrait éventuellement être possible si la coulée n'avait persisté que pendant quelques minutes.

Étude

C'est pour en avoir le cœur net que les scientifiques ont démarré une nouvelle étude en combinant des données collectées sur le site archéologique et les résultats de précédentes recherches.

Simulations

Ceci leur a permis de concevoir un modèle mathématique pour réaliser des simulations numériques et estimer les paramètres physiques des coulées pyroclastiques.

Conclusion

Les habitants de Pompéi n'avaient finalement que très peu de chances d'échapper aux phénomènes dévastateurs.

Habitants de Pompéi.

Habitants de Pompéi.

Résultats

Selon les résultats, le mélange de gaz et de cendres présentait une température avoisinant les 115 °C.

Pression

Avec une pression dynamique, légèrement supérieure ou inférieure à 1.000 pascals (Pa). C'est bien moins que les valeurs estimées à Herculanum. Mais à Pompéi, la coulée aurait largement perduré.

Calculs

Les calculs indiquent qu'elle avait englouti la ville durant 17 minutes en moyenne. Combinée à la concentration en particules, cette durée semble largement suffisante pour provoquer des effets mortels sur les habitants.

Clair

En clair, l'asphyxie liée à l'inhalation des cendres serait la principale cause de décès chez ces derniers.

Pluie

"Il est probable que des dizaines de personnes sont mortes en raison de la pluie lapili (les éjectats volcaniques, ndlr) qui est tombée sur Pompéi après l'éruption".

Asphyxie

"La plupart sont mortes d'asphyxie", a résumé Roberto Isaia, chercheur à l'Observatoire du Vésuve de l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV) repris par The Guardian.

Interminables

"Ces 15 ou 20 minutes au sein d'un nuage infernal ont dû être interminables. Les habitants ne pouvaient pas imaginer ce qui était en train de se produire".

Pompéiens

"Les Pompéiens ont vécu avec les séismes, mais pas avec les éruptions, donc ils ont été pris par surprise et balayés par le nuage incandescent", a poursuivi le co-auteur de l'étude.

Scénario

Si cette nouvelle étude précise le scénario de l'éruption, ce dernier comporte encore de nombreuses zones d'ombre, que les archéologues tentent de combler en poursuivant les fouilles sur le terrain.

Découvertes

Et près de deux millénaires après, les découvertes se poursuivent au milieu des ruines de la cité disparue.

Le Vésuve.

Le Vésuve.

Travaux

Néanmoins, ces travaux résonnent aussi dans le présent alors que le Vésuve, de même que de nombreux volcans, demeurent sous étroite surveillance à travers le monde.

Roberto Isaia

"Le modèle développé peut être appliqué à d'autres volcans actifs", a confirmé dans un communiqué Roberto Isaia.

Important

"Il est très important d'être capable de reconstruire ce qui s'est produit durant les éruptions passées du Vésuve, à partir des données géologiques, afin de retracer les caractéristiques des coulées pyroclastiques et leur impact sur la population", a renchéri le professeur Pierfrancesco Dellino de l'Université de Bari en Italie et premier auteur de l'étude.

Informations

"L'approche scientifique de cette étude révèle des informations contenues dans les dépôts pyroclastiques qui clarifient de nouveaux aspects sur l'éruption de Pompéi".

Aperçus

"Elle fournit des aperçus pour interpréter le comportement du Vésuve, également en termes de protection civile", a-t-il ajouté.

Volcan

Le volcan napolitain s'est réveillé à plusieurs reprises au XXe siècle. Sa dernière éruption remonte à il y a plus de 75 ans, en 1944.

Nouvelle

S'il en connaissait une nouvelle, les conséquences pourraient être considérables. Actuellement, quelque 700.000 personnes vivent sur les flancs du Vésuve et quatre millions dans la région environnante.

2004 : séisme et tsunami dans l'océan Indien

Le 26 décembre 2004 à 7h58 locales, un séisme de magnitude 9,3 provoque une vague géante dans l'océan Indien.

Le séisme du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien est un tremblement de terre qui s'est produit au large de l'île indonésienne de Sumatra avec une magnitude de 9,1 à 9,31,2.

Épicentre

L'épicentre se situe à la frontière des plaques tectoniques eurasienne et indo-australienne. Ce tremblement de terre a eu la troisième magnitude la plus puissante jamais enregistrée dans le monde.

Plancher

Il a soulevé jusqu'à 6 mètres de hauteur une bande de plancher océanique longue de 1 600 kilomètres.

Séisme

Dans les minutes et les heures qui suivent le début du séisme, un tsunami, dépassant à certains endroits 30 mètres de hauteur, frappe l'Indonésie, les côtes du Sri Lanka et du sud de l'Inde, ainsi que l'ouest de la Thaïlande.

Bilan

Le bilan en vies humaines est estimé à, au moins, 250 000 personnes disparues, dont près de 170 000 en Indonésie, 31 000 au Sri Lanka, 16 400 en Inde et 5 400 en Thaïlande, selon les estimations officielles.

Meurtriers

C'est l'un des dix séismes les plus meurtriers et le plus grave tsunami de l'Histoire. Il a fait des victimes sur l'ensemble du pourtour de l'océan Indien. La même région a été touchée par un nouveau tremblement de terre le 28 mars 2005.

L’Indonésie est l’un des pays où les catastrophes naturelles sont les plus fréquentes. AFP/Kazuhiro Nogi.

Magnitude

(7 h, 58 min, 53 s heure locale à Jakarta et Bangkok). Le tremblement de terre a été initialement évalué à une magnitude de Mw= 8,5, révisée à 8,9, pour finir à 9,1 selon l'Institut géologique américain (USGS).

Données

En analysant les données sismologiques, en particulier la façon dont la Terre s'est mise à résonner après le séisme, les sismologues ont même proposé une magnitude allant jusqu'à 122, l'hypocentre est localisé à 3,3° N, 96° E, soit à 160 kilomètres à l'ouest de Sumatra, à une profondeur de 30 kilomètres.

Subduction

L'origine du séisme est liée à la rupture de la zone de subduction entre deux plaques, la plaque indienne et la microplaque Andaman, sur une longueur d'environ 1 200 kilomètres.

Faille

La rupture sur cette faille chevauchante, faiblement inclinée vers le nord-est et émergeant en surface au niveau de la fosse de subduction, a pris environ 18 minutes pour se propager du sud (au large de Sumatra) vers le nord (nord des îles Andaman).

Mouvement

Aux endroits où le mouvement a été le plus fort sur la faille, les déplacements ont atteint 15 à 20 m. L'énergie totale mise en jeu par le séisme, estimée par le moment sismique, a été de l'ordre de 5 × 1022 N m (ou joule, J) 2,9.

Énergie

La partie de cette énergie dissipée sous forme d'ondes sismiques (énergie sismique ES), est équivalente à l'explosion de 500 mégatonnes de TNT ou plus de 30 000 bombes de Hiroshima.

Région

Malgré plusieurs séismes importants ces dernières années dans cette région : Mw=7.9 en 2000 et Mw=7.4 en 2002, la plaque indienne était encore bloquée sous la micro plaque Andaman.

Blocage

Ce blocage, du fait de la poussée continue de la plaque indienne, a accumulé des contraintes énormes.

Plaque

Le brusque réajustement a permis le déplacement de la plaque supérieure d'une quinzaine de mètres, et ce mouvement a donné une impulsion à toute la colonne d'eau située au-dessus.

Naissance

Donnant naissance à une série d'ondes géantes (Peu élevées en pleine mer, mais de grande longueur d'onde plusieurs dizaines de kilomètres, et très rapides : entre 500 et 800 km/h).

Onde

Une telle longueur d'onde met en mouvement une très importante masse d'eau qui, se déplaçant à très grande vitesse, contient une grande quantité d'énergie, d'où son pouvoir de destruction lorsqu'elle vient se heurter aux constructions du rivage.

Vague

La grande longueur d’onde fait que la pente de la vague est très faible surtout lorsque la profondeur d’eau est importante. Ainsi, des pêcheurs au large des côtes n’ont même pas ressenti le tsunami lorsqu’il est passé sous leur navire.

Bilan

Le bilan du total des victimes officiel, est probablement plus lourd, car certains pays touchés n'avaient pas d'état-civil, la Somalie, par exemple, était un pays en guerre civile, et le décompte de ses victimes du tsunami est sujet à caution.

Ressenti

Le séisme proprement dit a été ressenti dans plusieurs pays de la région, dont les îles Maldives, le Sri Lanka, l'Inde, le Bangladesh, la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour.

Pays

Au-delà de ces pays, les tsunamis qui ont suivi sont cependant à l'origine du plus grand nombre de victimes, car leurs effets se sont fait sentir sur tout le pourtour de l'Océan Indien, jusqu'aux côtes est-africaines de Somalie et l'île française de La Réunion, ou les côtes nord-ouest de l'Australie (voir animation et carte).

Populations

Les populations locales n'ont pas été prévenues par un système approprié d'alerte rapide en place dans certains pays à risque sismique élevé.

Propagation

La propagation de l'onde de tsunami a en effet pris plusieurs heures pour atteindre certains des pays touchés. Le phénomène se déplace à une vitesse importante, de l'ordre de cent à deux cents mètres par seconde, c'est-à-dire parfois jusqu'à 800 km/h.

Indonésie

L'Indonésie a souffert plus que tout autre, avec près de 170 000 morts. Mais 60 000 autres victimes ont péri au Sri Lanka, en Inde et jusqu'en Afrique.

AFP/Kazuhiro Nogi AFP/Kazuhiro Nogi.

Répliques

De très nombreuses répliques du séisme du 26 décembre ont été enregistrées pendant les mois qui ont suivi. Une quarantaine de ces répliques ont dépassé la magnitude 6.

Magnitude

Parmi elles, deux séismes de magnitude supérieure à 7 se sont produits au large des Îles Nicobar. Le premier a eu lieu 4 heures après le séisme de magnitude 9, le second environ 7 mois plus tard le 24 juillet, 2005.

Zone

La zone de répliques correspond en gros à la zone de faille qui a rompu lors du tremblement de terre du 26 décembre.

Mécanismes

Les mécanismes et la localisation des répliques montrent qu'elles se sont produites aussi bien sur le plan de faille principal du 26 décembre que sur les nombreuses failles secondaires qui l'entourent.

Séisme

En mars 2005, un séisme de magnitude 8,7 s'est produit un peu plus au sud, près de l'île de Nias. Il a rompu une autre partie de la zone de subduction, longue d'environ 300 km.

Activité

Plus d'un an après, l'activité sismique continuait à être élevée dans cette zone. En mai 2006, une violente secousse de magnitude 6,8 ébranlait à nouveau Sumatra et l'île de Nias.

Région

Le séisme du 26 décembre s'est produit trois jours après un autre séisme de magnitude 8,1 dans une région océanique, au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande (épicentre 50,15° S-160,36° E). Habituellement, on ne compte qu'un seul séisme de magnitude égale ou supérieure à huit par an en moyenne.

Proximité

Néanmoins, malgré cette proximité dans le temps, ces deux séismes sont indépendants et rien n'indique qu'ils puissent être reliés mécaniquement.

Noter

On peut noter, de façon plus anecdotique, que ce séisme s'est produit un an jour pour jour (à une heure près) après le séisme meurtrier de Bam en Iran, de magnitude 6,6, et où 30 000 personnes avaient trouvé la mort.

Dégâts dans la ville indonésienne de Meulaboh à la suite du séisme du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien,

Énergie

L'énergie totale délivrée par un séisme de magnitude 9.0 est équivalente à celle de 500 mégatonnes de TNT, ou de l'ordre de l'exajoule, la libération d'énergie, extrêmement rapide et localisée, a été absorbée par des déformations anélastiques de la Terre.

Pôles

Il y a eu, semble-t-il, un infime impact sur la position des pôles géographiques phénomène rare observé la dernière fois en 1964 lors d'un séisme en Alaska.

Richard Gros

Richard Gross, géophysicien de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de Californie, a indiqué que la durée des journées pourrait avoir diminué de trois microsecondes.

Déplacement

Ceci viendrait d'un déplacement de masse vers le centre de la Terre. Cette nouvelle a été largement médiatisée. Cependant, les mesures sur la rotation de la Terre n'ont rien détecté.

Géographique

D'autre part, du point de vue géographique, ce séisme a eu des conséquences importantes : les cartes de la région étaient toutes à revoir, car les premières mesures montrèrent des changements importants, se traduisant par des déplacements d'éléments du relief (côtes, collines…).

Modèles

Selon la plupart des modèles sismiques, les déplacements sur la faille en profondeur ont été de 10 à 20 m vers le sud-ouest, impliquant des mouvements peut-être du même ordre des côtes de Sumatra et de certaines îles.

Mesures

À ces déplacements horizontaux se rajoutèrent des mouvements verticaux (soulèvement ou effondrement) de plusieurs mètres. Des mesures GPS devaient être réalisées sur place, pour déterminer l'ampleur des modifications.

Catastrophe

Cette catastrophe a poussé plusieurs pays à collaborer pour généraliser le dispositif de détection des tsunamis, celui-ci consiste en un instrument ancré au fond de la mer et qui mesure les changements de pression causés par le passage d'un tsunami.

Tsunamètre

Ce tsunamètre envoie un signal à une bouée, en surface, laquelle relaie les données vers un satellite, qui diffuse l'information à des centres d'alerte dans le monde entier.

Détecteurs

En 2004, seuls six de ces détecteurs avaient été déployés, tous dans le Pacifique et aucun dans l'océan Indien. De toute façon, de nombreux pays de la région ne disposaient pas de centre d'alerte national susceptible d'avertir les populations.

Habitants

« Si à Sumatra, les habitants n'ont eu que quelques minutes pour fuir, le raz-de-marée a mis deux heures pour atteindre l'Inde, où 16 000 personnes ont péri » .

Paramesh Banergee

« Ces gens n'auraient jamais dû mourir, estime Paramesh Banergee, géophysicien à l'université de technologie de Nanyang, à Singapour, techniquement, il aurait été assez aisé d'installer un système d'alerte aux tsunamis pour l'océan Indien. »

Bouées

Désormais, 53 bouées détectrices sont en service dans tous les océans, dont 6 dans l'océan Indien (sur les 27 prévues).

Ce tsunami, constitué de plusieurs séries de vagues de très grande longueur d'onde, a été le plus meurtrier de ceux jamais relatés.

Tsunami

Le tremblement de terre a engendré un tsunami. Il s'est propagé concentriquement, depuis l'épicentre (à la verticale de l'hypocentre sous-marin), vers les côtes des pays de l'océan Indien et jusqu'en Afrique.

Séries

Ce tsunami, constitué de plusieurs séries de vagues de très grande longueur d'onde, a été le plus meurtrier de ceux jamais relatés. Le dernier tsunami dans cette région du monde a été provoqué par l'éruption du Krakatoa en 1883.

Ligne

La ligne de la faille océanique où s'est produit le séisme est longue de 1 200 kilomètres et orientée nord-sud, de ce fait, la plus grande partie de l'énergie du tsunami s'est répartie dans les directions opposées est-ouest.

Bangladesh

Le Bangladesh, à l'extrémité nord de la baie du Bengale, n'a été que très peu affecté, du fait de sa position géographique.

Sumatra

À l'inverse l'île de Sumatra a été frappée de plein fouet par les vagues géantes des pays très éloignés comme la Somalie (à un peu moins de 5 000 kilomètres du séisme, en Afrique), ont été sévèrement touchés.

Sri Lanka

Le Sri Lanka a créé une barrière protectrice pour une petite partie des plages du sud de l'Inde ; toutefois, sur des distances plus longues, les vagues se sont diffractées autour des obstacles puis rejointes, comme un courant d'air autour d'un cylindre.

Bilan

Le bilan catastrophique peut s'expliquer en partie pour deux raisons. D'une part, la population et les autorités locales, n'ayant jamais été préparées à une telle éventualité, ont été prises par surprise.

Rescapées

Plusieurs personnes rescapées ont rapporté avoir d'abord été à la rencontre de la vague, « par curiosité », en constatant le retrait spectaculaire de la mer, qui annonce l'arrivée imminente de la première vague géante du tsunami.

Dispositif

D'autre part, il n'existait pas de dispositif de surveillance des tsunamis dans l'océan Indien. Bien que l'alerte ait été donnée dans quelques régions de l'Inde par les télévisions locales, l'information est majoritairement très mal passée, et semble même avoir été souvent bloquée par crainte du désordre public.

Séisme et tsunami du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien.

Chronologie

Chronologie du séisme

0 h 58 TU

(7 h 58 heure locale) en Indonésie, le Bureau de géophysique de Jakarta détecte un séisme d'une magnitude estimée alors à 6,4 sur l'échelle ouverte de Richter sur le nord de l'île indonésienne de Sumatra, l'épicentre est localisé dans l'océan Indien, à 250 kilomètres au sud-ouest de Sumatra.

1 h 6 TU

Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique (PTWC) à Hawaï détecte les premiers signaux.

1 h 14 TU

Le PTWC publie un bulletin dans lequel il fait état d'une secousse au large de Sumatra et affirme que il n'y aucun risque pour la région du Pacifique.

1 h 38 TU

(8 h 38 heure locale), une première vague déferlante de 25 à 30 mètres (tsunami) s'abat sur les côtes de la province indonésienne d'Aceh (Atjeh) dans laquelle se déroule une guérilla séparatiste depuis trente ans.

Vague

Au même moment, la vague touche les Îles Nicobar. C'est cette zone qui est la plus dévastée par le raz-de-marée, car proche de l'épicentre, publication quelques minutes plus tard du bulletin faisant référence à un risque probable pour l'Océan Indien.

1 h 58 TU

Le tsunami ravage les îles situées dans la mer d'Andaman et dans le golfe du Bengale, les côtes du sud de la Malaisie et du sud de Sumatra.

2 h 43 TU

Les côtes de la Thaïlande, de la Birmanie et du Sri Lanka (l'ancienne Ceylan) sont à leur tour frappées.

Thaïlande

En Thaïlande, les plages touristiques du Sud, comme Phuket, Khao Lak (11 h 5 heure locale) ou Phi Phi, sont atteintes par les murs d'eau.

Birmanie

La pointe méridionale de la Birmanie, frontalière de la Thaïlande, est touchée juste après. Les secousses du séisme sont ressenties dans le sud du Bangladesh. Dans ce pays, les autorités n'ont alors recensé que deux victimes.

Inde

En Inde, les raz-de-marée ont eu lieu au matin, notamment dans l'État méridional du Tamil Nadu (côte est.). Les digues construites jadis par les Français à Pondichéry protègent cette ville avec une efficacité surprenante alors que les alentours sont dévastés.

Bilan

Premier bilan, les raz-de-marée ont touché plus de 800 kilomètres de côtes, depuis le nord-est jusqu'au sud et ont détruit les zones (mal) construites.

3 h 28 TU

La vague géante déferle sur les côtes du nord de l'Inde et sur celles du Bangladesh, au fond du golfe du Bengale, Singapour est touchée, des secousses y sont ressenties. La Malaisie est protégée par Sumatra.

4 h TU

Les Maldives sont touchées à leur tour. La capitale Malé est inondée et les 1 192 îlots que compte l'archipel sont dévastés.

4 h 21 TU

Un nouveau séisme de magnitude 5,7 est enregistré au sud de l'archipel indonésien.

9 h TU

L'île Rodrigues, puis l'île Maurice, La Réunion et les Seychelles sont à leur tour touchées, ces îles ont été atteintes par des vagues qui ont fait des dégâts, mais aucune victime.

12 h TU

Le tsunami parvient sur les côtes africaines de la Somalie et de la Tanzanie ; les dégâts sont moindres que sur les côtes asiatiques, on recense néanmoins 288 victimes.

Diagramme montrant les processus, les formes de relief et l’eau océanique qui provoquent la formation d’un tsunami.

Asie

Dans les heures qui ont suivi le séisme, plusieurs vagues de 3 à 15 mètres de hauteur ont déferlé suivant les endroits, emportant les personnes qui n'étaient pas du tout prévenues du danger.

Vagues

Les vagues ont aussi atteint l'Afrique de l'Est, où notamment une centaine de pêcheurs somaliens sont morts.

Secouristes et citoyens poursuivaient leurs recherches pour retrouver des survivants après le passage du tsunami.

Estimation

Estimation temporaire de 166 320 morts (le 19 janvier 2005). 9 000 personnes seraient mortes dans la capitale de province Banda Aceh, sur l'île de Sumatra, et les villes alentour, où les immeubles détruits par le séisme initial se comptent par douzaines.

Chiffre

Ce chiffre n'inclut pas les victimes de la côte ouest de Sumatra.

Rapport

Un premier rapport officiel a estimé à 10 000 le nombre de morts pour la seule ville de Meulaboh (Nanggroe Aceh Darussalam), à 160 kilomètres au nord, a réévalué le chiffre à 40 000, soit un tiers de la population de la ville.

Nord

Le nord de Sumatra a été particulièrement touché, car le séisme y avait déjà fait des dégâts importants. Des centaines de milliers de personnes y sont sans abri, les informations sur la myriade de petites îles à l'ouest des côtes de Sumatra sont très maigres.

Îles

Ces îles sont parmi les régions les plus pauvres d'Indonésie, avec Simeulue et Nias.

Nias

Sur l'île de Nias, uniquement, 122 victimes au moins sont à déplorer (source : Media Indonesia Online via le ministère de la Santé) ; il s'agit en fait de 600 morts ou plus, voire 1 000 selon certaines informations.

Rapports

Les rapports ont établi que les îlots au large de l'île de Nias, dans la région du Sirombu, ont été relativement épargnés.

Dégâts

La plus grande partie des dégâts résulte des différents tsunamis ayant frappé les régions côtières d'Aceh et du nord de Sumatra.

Submergé

Des vagues de dix mètres de haut ont submergé l'île, allant jusqu'au détroit de Malacca et touchant les côtes les plus au nord vers Bireun.

Côte

La côte ouest de Sumatra se situe à seulement 100 kilomètres de l'épicentre du séisme initial, c'est donc la première à avoir été touchée et certainement le plus violemment.

Villages

Au moins cinq villages ont été complètement rasés ; le survol de la région a montré que des milliers de maisons restent sous les eaux.

Villes

Dans les villes de la province d'Aceh, des personnes ont survécu aux premières heures de l'après-catastrophe en se nourrissant de noix de coco et en restant perchées sur les toits des constructions encore debout.

Cadavres

Le nombre très important de cadavres représente un défi humanitaire et sanitaire, pour l'identification et l'enterrement rapide des morts. Un des besoins les plus urgents est l'acheminement de sacs en plastique pour envelopper les corps.

Catastrophe

Au vu des nombreux dégâts, des problèmes juridiques et de propriétés ont vu le jour. De nombreux titres de propriété foncière ont disparu ou ont été endommagés dans la catastrophe.

Mort

Avec la mort d'un grand nombre de propriétaires légaux, alors que seuls subsistaient, par exemple, des héritiers éloignés vivant dans un village de montagne, il était très difficile de statuer sur la possession de la terre.

Conséquences

Les conséquences de telles catastrophes s'inscrivent à la fois sur le court et moyen terme (réorganisation du marché du travail autour des travaux de déblaiement, de tri des déchets et de reconstruction, destruction des structures sanitaires.

Épidémie

Entraînant un risque d'épidémie et de contamination des nappes phréatiques) et sur le long terme (destruction des liens et structures).

Sri Lankan health officials and relatives carry the body of a dead man away in Galle on December 27, 2004.

Littoral

Le Sri Lanka possède un littoral long de près de 1 340 kilomètres. Alors que la densité globale de la population est de 288 habitants par kilomètre carré, celle de la zone côtière s’élève à plus de 310 habitants par kilomètre carré.

Vague

Lors du tsunami, la vague mit 2 h 17 pour atteindre l’île. Elle enroba l'île pour remonter sur la côte ouest, pourtant protégée en théorie par le reste de l’île et dévasta près de 800 kilomètres du littoral sri-lankais.

Zone

Lorsque la vague se retira, la zone inondée s'étendait sur plus d’un kilomètre à l'intérieur des terres, la puissance du courant combinée au relief plat des terres, permit également à l’eau de pénétrer profondément dans l’île.

Dévaster

En plus de dévaster les villages de la côte ainsi que les installations touristiques massées au bord de mer, les courants dévastèrent les villages traversés ou à proximité de cours d’eau.

Accident

Le tsunami a provoqué le pire accident ferroviaire de l'Histoire.

Sinistrés

Cinq ans plus tard, bien qu’une grande partie des sinistrés aient reçu une aide pour se reloger, beaucoup de sans-abri campent encore dans des camps de réfugiés. 35 082 morts et 4 469 disparus, on a compté environ 250 000 sinistrés.

Tsunami de 2004, la Thaïlande est composé de 77 provinces regroupées en 5 régions géographiques.

Thaïlande

La Thaïlande 77 provinces regroupées en 5 régions géographiques Une autre spécificité thaïlandaise est l’intervention du gouvernement.

Moyens

À cause du manque de moyens de prévention, il ne put presque rien mettre en action avant que la vague ne touche la côte.

Reconstruction

Après le séisme, le gouvernement a mis en place des politiques de reconstruction et de prévention (zones tampons, etc.).

Exonérations

Des exonérations d’impôts ainsi que des réadaptations professionnelles ont également été mises en place afin d’aider les personnes se retrouvant sans emploi.

Visibilité

Un des points faibles du gouvernement fut son manque de visibilité quant aux déplacements de masse de la population fuyant les zones côtières. Il y eut un important manque de coordination, entraînant des erreurs et des retards.

Accentué

Ceci fut accentué par le fait qu’il y avait des concurrences organisationnelles au lieu d’une cohésion au sein du gouvernement.

Multinationales

Les multinationales ont également joué un rôle dans tout cela en influençant les politiques internes afin de pouvoir étendre leurs projets.

Économie

Le tsunami eut également un impact important sur l’économie du pays. Beaucoup d’emplois ont été perdus, entraînant une baisse de la production ainsi que du PIB, car les zones les plus touchées furent celles des activités productrices.

Reconstructions

Les reconstructions ont coûté très cher, entraînant une hausse des prix des matières premières.

Pêche

La pêche fut l'un des secteurs les plus touchés. Bon nombre de bateaux ont été détruits et le nombre de victimes parmi les pêcheurs fut élevé, car ils travaillaient à proximité des côtes.

Habitations

De plus, beaucoup d’entre eux eurent leurs habitations détruites, perdant par la même occasion leurs papiers et titres, sans ceux-ci, ils ont été considérés comme squatteurs, ils n’avaient plus rien pour prouver que les terres endommagées étaient les leurs.

Situation

Cette situation fut exploitée par le gouvernement thaïlandais, par les grandes entreprises privées et par les multinationales qui en profitèrent pour venir occuper les terrains qu’elles convoitaient depuis longtemps à proximité de l’océan.

Secteur

Le deuxième secteur fut celui du tourisme.

Hôtels

Il y eut de nombreux dégâts dans les hôtels, diminuant le nombre de chambres disponibles. La médiatisation du tsunami a entraîné une baisse des réservations en destination de la Thaïlande.

Diminution

Pendant un certain temps et donc une légère diminution du nombre de touristes : 150 000 touristes en moins sur un total de 12 millions, pas de quoi inquiéter à l'échelle nationale.

Chiffres

Cependant, a l’échelle locale, ces chiffres s’avèrent être beaucoup plus catastrophiques. Phuket, deuxième ville la plus touristique de Thaïlande, voit l’occupation de ses hôtels diminuer en flèche : 63 % d’occupation en 2004 pour seulement 27 % en 2005, soit une chute de 36 points.

Baisses

Il en va évidemment de même pour Phang Nga (baisse de 45 points) ou Krabi (baisse de 59 points).

Agriculture

Le troisième secteur le plus touché fut celui de l’agriculture. Beaucoup de cultures ont été endommagées par les eaux salées.

Productivité

Il y eut une importante perte de surfaces exploitables et une diminution de la productivité. Beaucoup de matériaux ont également été détruits, rendant la replantation encore plus difficile. L’eau salée répandue sur la terre a aussi d’autres impacts.

Ressources

Les ressources d’eau potable ont été polluées, obligeant les habitants à puiser dans les nappes phréatiques. Celles-ci furent consommées au point d’être presque asséchées.

Eau

Le manque d’eau propre et potable eut également des conséquences sur l’hygiène. De nombreux égouts ont été bouchés par les boues, rendant les rues sales et difficiles d’accès. Un certain nombre d’écosystèmes ont été bouleversés par le tsunami.

Déstruction

L’eau salée a détruit beaucoup de végétation et le déplacement de la population a interféré dans les habitudes de vie des animaux, les mettant parfois en conflit.

Récifs

Quant aux récifs coralliens bordant les côtes de la Thaïlande, seuls 13 % des 174 sites ont été légèrement endommagés (soit 5 % des récifs thaïlandais), ne perturbant pas trop fortement cet écosystème qui ne mettra d'ailleurs pas plus de trois ans pour se régénérer.

Prêts

Des plans de prêts à faible taux d’intérêt ont été octroyés afin de permettre de relancer au plus vite les petites entreprises et ainsi relancer l’économie locale. La Thaïlande a pu également bénéficier d’une aide des ONG ainsi que de dons.

Détournés

Ces derniers ont été malheureusement souvent détournés, ne permettant pas à la population de bénéficier de cette aide financière ou ne recevant pas les vêtements, vivres envoyés.

Le 26 décembre 2004, l'archipel des îles Andaman.a été dévasté par le tsunami qui a suivi un tremblement de terre.

Inde

Les îles Andaman-et-Nicobar régions les plus touchées par la catastrophe en Inde, le premier tsunami y a atteint les côtes sous la forme d'une vague de 15 mètres de haut, au sud des îles Nicobar.

Victimes

On estime à 7 000 le nombre de victimes pour ces deux seules îles et à peu près autant de disparus, un cinquième de la population des îles Nicobar a donc été touché par la catastrophe, que les personnes soient mortes, blessées ou portées disparues.

Disparues

18 000 personnes portées disparues, l'île Chowra dans les Nicobar a perdu les deux tiers de sa population, soit 500 personnes.

Communications

Les communications ont été coupées avec l'archipel du Nan Kauri, parmi lequel certaines îles ont été entièrement submergées.

Base

La base de l'Armée de l'air indienne à Car Nicobar a été elle aussi sévèrement touchée, ce qui entrave le déploiement des secours dans cette région.

Côte

Sur le territoire continental de l'Inde, c'est toute la côte est qui a été touchée par les raz-de-marée : on compte au moins 5 000 morts et des milliers de blessés et sans abris.

État

Dans l'État du Tamil Nadu, le plus sévèrement touché, il y a au moins 3 200 victimes, dont 487 à Pondichéry, on en compte 89 dans d'État de l'Andhra Pradesh.

Kerala

Dans le Kerala, État du Sud de la côte ouest, on dénombre 174 morts et des milliers de sans-abris. La plupart des victimes étaient des pêcheurs.

Victimes

Dans le Tamil Nadu, ce sont surtout des femmes et des enfants qui sont au nombre des victimes, dans la ville de Nagapattinam, plus de 1 700 personnes sont mortes ; plus de 400 à Cuddalore, plus de 525 à Kânyâkumârî et plus de 200 à Chennai.

Hélicoptères

Les hélicoptères de secours ne pouvaient pas se poser sur place dans les heures qui ont suivi le passage des tsunamis, les environs de Nagapattinam et de Cuddalore étant encore entièrement submergés.

Pèlerins

De nombreux pèlerins ont été tués dans la catastrophe, alors qu'ils prenaient un bain sacré dans l'océan, environ 700 personnes se sont retrouvées piégées au mémorial de Vivekananda sur un îlot près de Kânyâkumârî, parmi lesquelles 650 purent heureusement être sauvées.

Chennai

À Chennai, le long de Marina Beach, la plupart des personnes se trouvant sur les plages, très fréquentées le dimanche matin, se sont noyées. On dénombre déjà au moins 5 000 familles de pêcheurs disparues pour cette seule baie.

Kalpakkam

L'eau s'est également infiltrée dans le complexe nucléaire de Kalpakkam, dont le fonctionnement a été immédiatement stoppé.

Fuite

On ne rapporte aucun dommage ni fuite radioactive. L'armée indienne, la Marine et les garde-côtes ont été mis à contribution pour commencer les opérations de sauvetage et les livraisons de nourriture aux victimes.

l’archipel des Maldives a été submergé par une première vague atteignant en moyenne 1,4 mètre de hauteur,

Maldives

Située à 2 000 kilomètres de l’épicentre l’archipel des Maldives a été submergé par une première vague atteignant en moyenne 1,4 mètre de hauteur, enregistrée 3 heures après le séisme par trois marégraphes. Lorsqu'elle s’est enfoncée dans les terres, elle a atteint jusqu’à 3 mètres de haut.

Vagues

C’est peu comparé aux vagues qu’ont subi les autres pays, mais l’altitude maximale des Maldives est de 1,8 mètre donc toutes les îles furent fortement touchées.

Bilan

Le bilan de la catastrophe est de 82 morts et 26 disparus (le 1er avril 2005), 4 000 bâtiments endommagés et 12 000 sans-abris.

Catastrophe

Lors de la catastrophe, 30 000 des 290 000 habitants ont dû être évacués. Les pertes totales sont estimées à 62 % du PIB des Maldives.

Caractéristiques

Il existe deux caractéristiques fondamentales qui font que les Maldives ont fortement subi cette catastrophe. D’un point de vue de son environnement.

Vulnérable

Le pays est tout d’abord vulnérable à ce genre de catastrophe, la surface des îles très faibles, l’altimétrie est faible, le territoire est fragmenté et ce sont des atolls isolés dans l’océan qui subissent donc les vagues fortes.

Problème

L’autre problème du pays est son sous-développement, ou plutôt sa dépendance économique à trois secteurs (tourisme, agriculture et pêche), tous, fortement touchés par la catastrophe, voilà pourquoi la catastrophe a affecté le pays dans l’espace et le temps sur le matériel, l’économie et la population.

Évacuations

En effet, l'archipel étant éclaté et indépendant, les évacuations ont été très complexes et mal organisées. Il n’y a pas de plan d’évacuation à l’échelle nationale et un gros manque de soutien logistique.

Bâtiments

Les bâtiments administratifs détruits ont empêché un retour à la normale rapide et une mise en place efficace de l’aide, l’évacuation des populations s’est faite sur des îles refuges improvisées mais sans logistique et avec une forte augmentation de la densité de population, il y eut rapidement des problèmes d’hygiène.

Dégâts

D’un point de vue environnementale, le tsunami a aussi fait de nombreux dégâts. Le premier point est la contamination des sols et de l’eau.

Impact

L’impact de l’eau salée sur les eaux souterraines fut très fort, les nappes phréatiques ne se trouvent qu’à 1,5 ou 2 mètres de la surface.

Déchets

En plus des eaux salées, les déchets organiques provenant des fosses septiques ont aussi contaminé les eaux souterraines et les puits.

Dommages

Des dommages ont aussi été faits aux systèmes d’égout et de distribution d’eau ainsi qu’aux déchetteries et autres centres de traitement des déchets.

Carburant

En plus de cela, des réservoirs de carburant ont été endommagés ce qui a relâché du pétrole et des déchets dans la nature.

Impact

Un autre impact de l’eau sur l’environnement est l’érosion. La puissance de la vague a érodé les plages d’une hauteur de 0,25 à 0,5 m.

Terres

Dans les terres, le flux-reflux de l’eau a creusé des trous grands de 1 mètre sur 4 ; et des ravines incisées de 1 mètre sur 30 ; tous ces phénomènes pouvant aussi causer, à terme, des affaissements de terrain.

Flore

D'un point de vue de la flore, l’impact du tsunami est assez important, les arbres côtiers furent arrachés par la vague et ceux à l’intérieur des terres sont morts à cause de l’eau salée.

Salinisation

La salinisation des sols est un problème, car cette dernière a fortement diminué la fertilité des sols, ce qui a un effet sur l’agriculture et un retour à la normal n’est prévu qu’après cinq ou six ans.

Tourisme

Mais le plus important problème engendré par cette catastrophe, est la destruction d’un modèle presque exclusivement axé sur le tourisme.

Maldives

Les Maldives présentent un développement considérable des activités liées au tourisme et dépendent fortement de ces activités.

Économie

La preuve étant que, ayant tout intérêt à relancer l’économie le plus vite possible après la catastrophe, 74 des 84 Île-hôtel que compte l’archipel étaient à nouveau opérationnels dès la fin du mois de mars 2005.

Îles

Ces îles sont en autonomie totale : elles possèdent l’électricité, l’eau dessalée et épurée, leurs propres employés, mais sont dépendantes à cause du ravitaillement et de l’arrivée de touristes par bateaux.

Secteur

Mais si ce secteur est très avantageux pour l’économie du pays, il l’est moins pour la population, le tourisme n’est avantageux que pour 20 % des habitants.

Avantages

Enfin, notons dans les avantages que, d’un point de vue de la qualité de vie, du social et de la culture, l’État redistribue équitablement les bénéfices du tourisme par l’amélioration des conditions de vie (création d’écoles et d’hôpitaux et d’infrastructures).

Piliers

Mais les deux autres piliers de l’économie des Maldives qui sont aussi les principaux revenus de sa population (agriculture et pêche) se sont trouvés très affectés et pour un plus long terme que le tourisme, ce qui rend les populations locales très vulnérables.

Habitants

Les habitants les plus touchés par cette catastrophe sont les jeunes (les moins de 25 ans représentent 62 % de la population) qui sont pauvres et vivent dans un pays non-démocratique qui respecte peu les droits de l’homme le président en place a été élu en 1978 et a progressivement mis un pouvoir totalitaire en place.

Pouvoir

Ce qui maintient le pouvoir en place, ce sont les revenus du tourisme qui sont correctement redistribués à la population par la mise en place d’infrastructures de santé et d’éducation.

Population

La population ne profite pas des revenus du tourisme, le revenu annuel étant de 2 350 dollars par habitant en 2005, la pauvreté alliée à une meilleure éducation a permis l’éveil des jeunes à partir des années 2000 ce qui entraîna un durcissement du régime en 2001.

Instabilité

Mais cette instabilité de l’État en place n’a pas entravé la reconstruction du pays après le tsunami.

Infrastructures

Les infrastructures permettant de protéger les populations face à ce genre de catastrophe sont difficiles à mettre en place compte tenu de l'altitude des surfaces émergées.

Solution

La solution trouvée par l’État pour mieux organiser les évacuations à l’avenir, est la création d’ « îles refuges » équipées, surélevées, protégées par une dune, etc.

Cette photo d'Aceh a été prise le 5 janvier 2005, un an après le tsunami © Crédit photo : AFP CHOO YOUN-KONG.

Malaisie

La Malaisie a été protégée par Sumatra, l'île étant dans la ligne droite entre le pays et l'épicentre du séisme, à la verticale duquel le tsunami s'est formé.

Télévisions

Les télévisions locales malaisiennes ont également donné l'alerte dans l'heure qui a suivi le séisme. 63 morts sont recensés : 49 (2 non identifiées) à Penang, 10 à Kedah, 3 à Perak et une à Selangor.

Victimes

Parmi les victimes de Penang, se trouvent des personnes qui pique-niquaient et des enfants qui jouaient sur la plage , aucun touriste étranger n'est décédé.

Recensés

Le 28 décembre à midi sont recensés 275 blessés et 4 000 sans-abris, principalement des familles établies le long des côtes de Penang, Kuala Muda à Kedah, les risques principaux sont liés à l'après-catastrophe, du fait des eaux stagnantes et du manque de nourriture.

Choc

Le choc du séisme initial avait été ressenti dans les tours Petronas. Le Premier ministre malaisien Abdullah Ahmad Badawi a écourté ses vacances en Espagne pour rentrer au pays.

Gouvernement

Le gouvernement malaisien a annoncé que 1 000 MYR (194 euros environ) aux familles des victimes, tandis que 200 MYR (38,80 euros) seraient donnés aux personnes ayant été blessées par le tsunami.

Dédommagement

Un dédommagement du même montant sera perçu par les personnes déplacées ; 2 000 MYR (388 euros environ) seront versés par maison endommagée, 5 000 MYR (970 euros environ) par maison détruite, et de 1 000 à 3 000 MYR seront versés aux pêcheurs ayant vu leur bateau détruit dans la catastrophe.

Effondrements

Des effondrements côtiers se sont produits pendant les trois jours qui ont suivi le premier tremblement de terre ; ce phénomène est peut-être annonciateur de nouvelles secousses.

La tragédie de Columbia

La navette spatiale américaine Columbia.

La navette spatiale américaine Columbia.

L'accident de la navette spatiale américaine Columbia a eu lieu le 1er février 2003 au cours de la mission STS-107 durant la phase de rentrée atmosphérique, la navette spatiale américaine Columbia est détruite au-dessus du Texas et de la Louisiane et les sept membres de l'équipage sont tués.

Débris

Les principaux débris de la navette sont retrouvés le long d'un axe allant des banlieues de Dallas (comtés de Denton et de Tarrant) jusqu'à Tyler, ainsi qu'en Louisiane.

Perte

La perte de Columbia est le résultat de dommages subis pendant le lancement : un morceau de mousse isolante de la taille d'un petit porte-documents se détache du réservoir externe (le réservoir principal de propergol) de la navette spatiale, sous l'effet des forces aérodynamiques du lancement.

Bouclier

Le débris percute l'aile gauche sur le bord d'attaque, ce qui endommage le bouclier thermique (Thermal Protection System, TPS), qui protège la navette de la chaleur produite lors de la rentrée dans l'atmosphère.

Columbia

Lorsque Columbia était encore en orbite, certains ingénieurs ont soupçonné des dommages, mais les directeurs de la NASA ont limité les investigations au motif que même si des problèmes étaient découverts, rien ne pourrait être fait pour y remédier.

Mission

Au cours du retour de la mission STS-107, les gaz chauds produits lors de la rentrée atmosphérique pénètrent dans l'aile par cette zone endommagée du bord d'attaque et gagnent rapidement sa structure interne, ce qui provoque la désintégration du vaisseau.

Catastrophe

La catastrophe est le second accident impliquant une navette spatiale américaine, après celui de Challenger en 1986. Comme pour Challenger, l'accident provoque un arrêt de deux ans des vols par navette spatiale.

La navette spatiale Colombia.

La navette spatiale Colombia.

Spécifications

Dans les spécifications initiales du lanceur, le comité de la NASA responsable de la sécurité de la navette avait clairement indiqué que le réservoir externe devait garder son intégrité afin de ne pas générer de débris de mousse ou autres éléments pouvant heurter la navette.

Incidents

Ces incidents constituaient des problèmes de sécurité qui devaient être résolus avant qu'un lancement ne soit autorisé.

Impacts

Cependant, durant l'exploitation du lanceur, la majorité des lancements de la navette ont enregistré des impacts de ces débris de mousse et des griffures sur les tuiles thermiques.

Ingénieurs

Les ingénieurs ont donné le feu vert à la poursuite des missions en considérant que ces impacts étaient inévitables et sans solution.

Risque

Ils considéraient que ces impacts ne représentaient pas un risque pour la sécurité des vols, ou qu'ils constituaient du moins un risque acceptable.

Décollage

Durant la phase de décollage de la mission STS-112, deux lancements auparavant, un bloc de mousse isolante heurta le point d'ancrage inférieur du booster gauche sur le réservoir externe, causant un enfoncement de 10 cm de largeur et 7 cm de profondeur.

Problème

Après la mission, ce problème fut analysé et il fut décidé de continuer le programme des lancements : « Le vol du réservoir externe est sûr et cet incident n'ajoute pas de nouvelles préoccupations (et sans risque supplémentaire) ».

Ron Dittemore

Ron Dittemore (shuttle program manager of NASA) et Linda Ham (shuttle program's integration manager) participèrent à cette réunion, ainsi qu'à la revue d'incident pendant la phase orbitale du vol de Columbia (STS-113). Linda Ham déclara alors : « La conséquence n'était pas claire et ne l'est toujours pas… ».

Lancement

La mission STS-107 fut le 113e lancement de la navette spatiale. Elle fut retardée à 13 reprises au cours des deux ans qui s'écoulèrent entre la date de lancement initialement prévue du 11 janvier 2001 et la date de lancement effective le 16 janvier 2003.

Précédée

Elle fut précédée par la mission STS-113 réalisée avec le lanceur Endeavour. Cette mission fut incluse dans le programme des vols à la suite des demandes du Congrès des États-Unis.

Objectif

Elle avait pour objectif de réaliser des expériences en micro-gravité ayant des débouchés potentiels commerciaux (module Spacehab) ainsi que le lancement du satellite Triana.

Satellite

Le satellite fut déprogrammé du fait de retards de financement et de construction. Il fut remplacé par un deuxième module d’expériences scientifiques Freestar, entraînant ainsi le report de la mission STS-1077.

Expériences

Ces expériences n'avaient pu être réalisées à bord de la Station spatiale internationale (ISS) à cause des travaux de construction et de la limitation des équipages embarqués.

Maintenance

La maintenance de la navette spatiale Columbia, prévue avant la mission STS-107, avait pris six mois de retard sur le planning initial.

Priorité

Ayant une priorité plus faible que la réparation du Télescope spatial Hubble (STS-109) elle fut reprogrammée après celle-ci, sur la rotation suivante de la navette Columbia. Ceci décala la mission au 19 juillet 2002.

Fissures

Enfin, la découverte de fissures dans le système de distribution de propergol de la navette Atlantis, puis sur toutes les autres navettes, provoqua la mise en maintenance de toutes les navettes spatiales.

Réparations

Les réparations effectuées, il fut décidé que les missions à destination de l'ISS, pour sa construction ou son approvisionnement, étaient prioritaires (STS-112, STS-113). La mission fut reprogrammée pour le 16 janvier 2003.

Bureau

Le Bureau d'enquête sur l'accident de Columbia (Columbia Accident Investigation Board, CAIB) a exclu toute relation entre ces retards et la destruction de la navette spatiale. Il a préconisé des modifications techniques et organisationnelles.

Programme

Le programme navette spatiale a été arrêté pendant plus de deux ans après la catastrophe, un retard comparable à celui résultant de la catastrophe de Challenger.

Conséquence

En conséquence, la construction de l'ISS fut suspendue. Le réapprovisionnement de la station, par des navettes, reprit vingt-neuf mois plus tard (STS-114). La rotation des équipages reprit quarante et un mois plus tard (STS-121).

ISS

Durant ce laps de temps, l'ISS fut maintenue en condition opérationnelle uniquement par l'Agence spatiale fédérale russe.

Modifications

Les principales modifications apportées aux missions suivantes comprenaient :

- Une inspection visuelle approfondie du bouclier thermique de la navette (TPS) à l'issue de la phase d’ascension.

- Une navette de secours avec son équipage au cas où des dommages irréversibles auraient été constatés.

- L'abandon de toutes les missions n'ayant pas pour destination l'ISS.

- Une seule dérogation fut admise à cette règle afin de réparer le Télescope spatial Hubble (STS-125).

L'équipage de la navette Colombia en 2003.

L'équipage de la navette Colombia en 2003.

Équipage

- Rick D. Husband

- William C. McCool

- David M. Brown

- Kalpana Chawla

- Laurel B. Clark

- Michael P. Anderson

- Ilan Ramon

Accident

Au bout de 81,9 secondes après le lancement, un morceau de la mousse d'isolation thermique, d'environ 48 × 29 × 14 cm pesant 0,8 kg, s'est détaché du réservoir externe.

Mousse

Cette mousse isolante permet de garder les contenus du réservoir, LOX (Oxygène Liquide) à −183 °C et LH2 (Hydrogène Liquide) à −253 °C.

Isolation

Cette isolation en conjonction avec d'autres dispositifs, est censée éviter le réchauffement du carburant ainsi que laformation de glace sur le réservoir, laquelle pourrait alourdir la navette et aussi être dangereuse en se détachant.

Morceau

Ce morceau de mousse était localisé sur la partie gauche du bipied à l'avant de la navette.

Navette

La navette se trouvait à une altitude d'environ 20 115 m, et se déplaçait à Mach 2,46 soit 2 523 km/h, la mousse isolante s'est détachée avec cette vélocité puis, étant peu dense, elle fut ralentie par les frottements de l'air pour atteindre la vitesse de 1 644 km/h.

Columbia

La navette Columbia, ayant poursuivi sa course à la même vitesse a percuté le débris avec une vitesse relative de l'ordre de 877 km/h avec le bord d'attaque de l'aile gauche.

Bord

Ce bord d'attaque est constitué de panneaux en matériaux composites à base de graphite renforcé par de la fibre de carbone (RCC).

Matériau

Ce matériau résiste à des pressions de 700 MPa et des températures de 1 750 °C11. Le choc avec l'isolant a créé un trou dans le bord d'attaque de l'aile et/ou dans les tuiles adjacentes du système de protection thermique de la navette.

Expériences

Comme l'ont montré les expériences réalisées au sol par le CAIB, cette collision a créé un trou de 25 cm de diamètre.

Atterrissage

La navette devait atterrir à 9 h 16 au John F. Kennedy Space Center près de Cap Canaveral, cette chronologie utilise deux désignations des temps distinctes : Heure basée sur le fuseau horaire de la Floride : HNE, temps en secondes depuis l'instant où la navette a dépassé le point de mission EI (Entry Interface) ou Interface d'entrée.

Point

Ce point EI correspond à une altitude de 122 km (EI+000) il est arbitrairement considéré comme le moment où l'orbiteur entre dans l'atmosphère discernable, il fut franchi à 8 h 44 min 9 s HNE au-dessus de l'océan Pacifique.

Chronologie

Chronologie avant le franchissement du point EI

2 h 30 HNE, le samedi 1er février 2003 l'équipe de contrôle de rentrée du vol prend ses fonctions au Centre de contrôle de mission situé dans le Lyndon B. Johnson Space Center à Houston au Texas.

Équipe

L'équipe de contrôle du vol ne signale aucun problème en cours à l'équipe de rentrée pour la désorbitation et la rentrée dans l'atmosphère de Columbia.

Inquiétude

En particulier, l'équipe n'a indiqué aucune inquiétude quant à l'impact de débris sur l'aile gauche lors du lancement et traitait la phase de la rentrée comme les autres.

Listes

L'équipe travaille sur les listes de contrôle de préparation à la désorbitation et à la rentrée dans l'atmosphère.

Ingénieurs

Les ingénieurs météo, avec l'aide des pilotes de la navette d'entraînement évaluent les conditions météorologiques au John F. Kennedy Space Center.

Manœuvre

Vingt minutes avant la manœuvre de désorbitation, toutes les observations et prévisions météo sont dans les normes et tous les systèmes sont normaux.

8 h 10

Le directeur de vol communique à la navette l'autorisation de désorbitation.

8 h 15 min 30 s

(EI - 1719) Le commandant Husband et le pilote McCool exécutent la manœuvre de poussée de désorbitation.

Columbia

Columbia a la tête en bas et la queue en avant au-dessus de l'océan Indien, à une altitude de 282 km et orbite à la vitesse de 28 163 km/h.

Manœuvre

La manœuvre est effectuée sur la 255e orbite pendant 2 min 38 s de poussée. À l'issue de la manœuvre, Husband a effectué un retournement de Columbia, position face vers l'avant, avec le nez de l'orbiteur cabré afin de présenter le dessous de la navette, lors de l'entrée dans l'atmosphère, où se situe le système de protection thermique.

8 h 44 min 9 s

(EI + 000) Point de mission EI (Entry Interface) ou Interface d'entrée. Comme la navette Columbia entre dans l'atmosphère à très haute vitesse, la compression et la friction des molécules de l'air provoquent une augmentation de température du bord d'attaque de l'aile jusqu'à atteindre 1 370 °C à l'issue des six premières minutes d'entrée dans l'atmosphère.

Centre de contrôle de mission. Crédit image : NASA.

Centre de contrôle de mission. Crédit image : NASA.

Chronologie

Chronologie après le franchissement du point EI

8 h 48 min 39 s

(EI +270) Un premier capteur sur le longeron du bord d'attaque de l'aile gauche indique des valeurs supérieures à celles observées lors des précédentes rentrées de Columbia.

Indication

C'est la première indication que le système de protection thermique de la navette présente un défaut, ce paramètre était uniquement enregistré par le système de données modulaire auxiliaire (l'équivalent d'une boîte noire d'un avion) et n'était visible ni de l'équipage ni des équipes au sol.

8 h 48 min 59 s

(EI +290) Un deuxième capteur situé dans l'aile gauche indique des valeurs supérieures à celles observées lors des précédentes rentrées de Columbia.

8 h 49 min 32 s

(EI +323) Vitesse : Mach 24,5. Columbia effectue un virage prévu dans la trajectoire de descente.

8 h 50 min 19 s

(EI +370) Un troisième capteur situé dans l'aile gauche indique des valeurs supérieures à celles observées lors des précédentes rentrées de Columbia.

8 h 50 min 53 s

(EI +404) Vitesse : Mach 24,1 ; altitude : 74 km. Pendant les 10 minutes suivantes, le système de protection thermique de la navette Columbia va subir les contraintes thermiques maximum.

8 h 51 min 14 s

(EI +425) Un quatrième capteur situé dans l'aile gauche indique des valeurs supérieures à celles observées lors des précédentes rentrées de Columbia.

Capteurs

Les quatre capteurs présentant des élévations de température anormales étaient enregistrés par le seul système de données modulaire auxiliaire (l'équivalent d'une boîte noire d'un avion), ils n'étaient visibles ni de l'équipage ni des équipes au sol.

8 h 52 min 0 s

(EI +471) Columbia est à environ 480 km à l'ouest de la côte californienne. La température du bord d'attaque de l'aile atteint 1 450 °C.

8 h 52 min 16 s

(EI +487) Le trou dans le système de protection thermique de la navette permet au plasma extrêmement chaud de percer le longeron avant de l'aile gauche.

Retrait

En retrait de ce longeron, la structure de l'aile de la navette spatiale est composée de poutres en alliages d'aluminium.

Alliages

Ces alliages ont un point de fusion de l'ordre de 650 °C alors que le plasma s'engouffrant dans le trou du système de protection thermique de la navette est porté à une température supérieure à 1 400 °C.

Percement

À partir du percement du longeron, le plasma brûlant va pouvoir se répandre dans toute l'aile de la navette et la désintégrer comme indiqué dans la première illustration, structurellement, le percement du longeron marque le point de non-retour dans la désintégration de l'aile gauche puis de la navette elle-même.

8 h 53 min 26 s

(EI +557) Vitesse : Mach 23 ; altitude : 71 km. Columbia passe la côte ouest de la Californie au-dessus de Sacramento, la température du bord d'attaque de l'aile atteint usuellement 1 540 °C.

8 h 53 min 46 s

(EI + 577) Vitesse : Mach 22,8 ; altitude : 70,2 km. Des premiers flashs lumineux sont constatés par des témoins, ces flashs correspondent à des signes de désintégration d’éléments provenant de Columbia, au cours des 23 secondes suivantes il y eut quatre flashs similaires.

8 h 54 min 24 s

(EI + 613) Vitesse : Mach 22,5 ; altitude : 69,3 km, le responsable du suivi des paramètres de la navette (Maintenance, Mechanical, And Crew Systems (MMACS) informe le directeur de vol que quatre capteurs de pression hydraulique situés dans l'aile gauche affichent des valeurs inférieures à la valeur minimale enregistrable.

Problème

C'est la première indication d'un problème visible depuis le Centre de contrôle de mission.

Chronologie

Chronologie après la première indication d'une anomalie

8 h 54 min 25 s

(EI +614) Columbia quitte l'État de Californie et entre dans l'État du Nevada. De nouveaux flashs lumineux sont constatés par des témoins.

Événements

Dix-huit événements similaires seront constatés au cours des quatre minutes suivantes montrant la désintégration progressive de l'aile gauche.

8 h 55 min 32 s

(EI +683) Vitesse : Mach 21,8 ; altitude : 68,1 km. Columbia quitte l'État du Nevada et entre dans l'État de l'Utah.

8 h 55 min 52 s

(EI +703) Columbia quitte l'État de l'Utah et entre dans l'État de l'Arizona.

8 h 56 min 30 s

(EI +741) Columbia effectue un virage à gauche prévu dans la trajectoire de descente.

8 h 56 min 45 s

(EI +756) Vitesse : Mach 20,9 ; altitude : 67 km, Columbia quitte l'État de l'Arizona et entre dans l'État du Nouveau-Mexique.

8 h 57 min 24 s

(EI +795) Columbia passe juste au nord d'Albuquerque dans l'État du Nouveau-Mexique.

Columbia debris.

Columbia debris.

Localisation

Localisation dans le Texas des débris provenant des ailes de la navette spatiale Columbia

8 h 58 min 20 s

(EI +851) Vitesse : Mach 19,5 ; altitude : 64 km. Columbia quitte l'État du Nouveau-Mexique et entre dans l'État du Texas.

Tuiles

La navette perd une des tuiles du système de protection thermique au-dessus de Littlefield, c'est le débris le plus à l'ouest qui fut récupéré par les équipes de recherche, les débris provenant des désintégrations précédemment vues par des témoins n'ont pas été retrouvés.

8 h 59 min 15 s

(EI +906) Le responsable du suivi des paramètres de la navette (MMACS) informe le directeur de vol que les mesures de pression des deux pneus du train d'atterrissage principal dans l'aile gauche ont été perdues.

Responsable

Le responsable des communications avec l'équipage (CAPCOM) informe alors l'équipage du problème et indique à celui-ci que le problème est en cours d'évaluation.

8 h 59 min 32 s

(EI +923) Une bribe de la réponse du commandant de la mission a été enregistrée : « Roger, euh, bu - (coupée à mi-mot…) », ce fut la dernière communication de l'équipage et les dernières données reçues en télémétrie par le Centre de contrôle de mission.

Signal

Une perte de signal courte était prévue afin que les antennes de la navette passent du satellite de relais ouest au satellite de relais est ou directement aux antennes situées au John F. Kennedy Space Center.

9 h 0 min 18 s

(EI +969) Des vidéos amateurs enregistrent la désintégration de la navette Columbia, cependant, l'équipe du Centre de contrôle de mission ne le sait pas encore et travaille à restaurer la communication interrompue.

Chronologie

Chronologie après la désintégration de Columbia

9 h 2 min 21 s

(EI +1 092) le responsable des communications et télémesures du Centre de contrôle de mission (Instrumentation and Communication Office (INCO) indique que la durée d'interruption des communications est anormalement longue.

Directeur

Le directeur de vol demande si des paramètres des instruments de communication ont été changés juste avant la perte du signal. L'INCO répond par la négative et que tout se déroulait correctement.

9 h 3 min 45 s

(EI +1 176) Le responsable des communications avec l'équipage (CAPCOM) essaye de contacter l'équipage via le satellite relais Est et via les antennes UHF, pas de réponse alors que la navette devrait se situer à portée des antennes UHF situées sur Merritt Island où le John F. Kennedy Space Center est installé.

Contacter

L'INCO et le CAPCOM essayent de contacter la navette et de passer sur les systèmes de communication de secours sans succès.

9 h 12 min 39 s

(IE +1 710) une personne du Centre de contrôle de mission informe oralement le directeur de vol que CNN est en train de diffuser des images montrant une désintégration de Columbia au-dessus de Dallas.

Verrouiller

Le directeur de vol demande au contrôleur au sol de « verrouiller les portes ». Cet ordre permet de fermer les portes du Centre de contrôle de mission afin de garder sur place les contrôleurs de la mission, couper toute communication téléphonique avec l’extérieur de la salle et démarrer les procédures de sauvegarde des données pour l'enquête.

Annonce

Annonce officielle de la désintégration de Columbia

À 14 h, 4 HNE, le président des États-Unis George W. Bush adresse un message au pays : « Ce jour, nous avons apporté de terribles nouvelles et une grande tristesse pour notre nation.

À 9 h ce matin, le Centre de contrôle de mission a perdu le contact avec la navette spatiale Columbia, peu après, des débris ont été vus tombant du ciel au-dessus du Texas, la navette Columbia est perdue, il n'y a aucun survivant.

Débris

Des débris de la navette et des restes humains appartenant aux astronautes ont été trouvés autour de Norwood, dans le Texas.

Bombardement atomique d'Hiroshima

Le 6 août 1945, « une bombe de la taille d'un ballon de football » réduisait en cendres la ville d'Hiroshima.

L’arme la plus puissante qui n’a jamais été utilisée contre d’autres humains a été enclenchée par les États-Unis il y a plus de 75 ans, contre le Japon.

Hiroshima

C’est la triste ville de Hiroshima qui a fait les frais de ce premier bombardement, désormais rentré dans l’histoire, le B-29 « Enola Gay » a lâché la première des deux bombes atomiques qui seront employées en seulement trois jours.

Première

La première, qui a frappé Hiroshima, a pris le nom de Little Boy. Elle a explosé avec environ 15 000 tonnes de TNT.

Souffle

Le souffle de la détonation a fait voler les bâtiments en éclats, arraché les tramways de leurs rails et projeté les corps comme de grossiers jouets.

Fenêtres

Les fenêtres ont explosé, une chaleur torride a carbonisé la peau et les habitations se sont écroulées. Des milliers de personnes se sont retrouvées prisonnières des flammes.

Nombre