Espace 8

Un voyage vers Mars serait désastreux pour les astronautes

Un voyage vers Mars pourrait être délétère pour la santé des reins des astronautes / Image d'illustration.

Un voyage vers Mars pourrait être délétère pour la santé des reins des astronautes / Image d'illustration.

Une ne nouvelle étude révèle à quel point un voyage vers Mars pourrait être dangereux pour la santé des astronautes dans l’état actuel des choses. Des simulations réalisées avec des souris montrent en effet une détérioration sévère de la fonction rénale.

Astronautes

Les futurs astronautes de retour d'un voyage vers Mars auront-ils besoin d'être dialysés ? C'est tout du moins ce que suggère une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications.

Chercheurs

Une équipe de chercheurs a en effet mené une analyse concernant l'impact des séjours dans l'espace sur la santé rénale des astronautes.

Problèmes

On sait depuis le début de l'ère spatiale que les conditions hors du champ de pesanteur de la Terre provoquaient souvent de multiples problèmes de santé, notamment une perte de masse osseuse, un affaiblissement cardiaque et de la vue, ainsi que le développement de calculs rénaux.

Reins

Les reins semblent d'ailleurs particulièrement sensibles à ce changement d'environnement. Mais pourquoi ? Pour comprendre, les chercheurs ont effectué des analyses sur des astronautes ayant séjourné dans l'ISS, mais également réalisés des simulations de vols spatiaux avec des souris afin d'observer l’impact de longs séjours sur la santé.

Données

Car ce type de données manque. Même s'ils sont dans l'espace, les astronautes séjournant dans l'ISS sont, en effet, protégés de façon partielle des effets néfastes des radiations cosmiques par le champ magnétique terrestre. Ce qui ne sera pas le cas de futurs potentiels astronautes en route pour Mars.

Scientifiques

Les scientifiques ont ainsi exposé les souris à des doses de radiations équivalentes à ce que recevrait un astronaute lors d'un voyage de 1,5 à 2,5 ans vers Mars, c'est-à-dire en dehors du champ magnétique protégeant la Terre et ses habitants.

Résultats

Les résultats montrent que dans tous les cas, humains et animaux souffrent des conditions spatiales, notamment au niveau des reins. Après moins d'un mois dans l'espace, on observe ainsi une atrophie des tubules rénaux, qui sont d'ordinaire responsables de l'équilibre du calcium et du sel dans ses organes vitaux.

Dysfonctionnement

Ce dysfonctionnement entraînerait la formation de calculs rénaux. D'après l'étude, la cause principale serait l'absence de pesanteur, plus que les radiations, même si un effet de ces dernières est suspecté.

Souris

Car pour les souris ayant simulé un long voyage vers Mars, le résultat est bien plus inquiétant : les animaux ressortent de l'expérimentation avec des reins endommagés de façon permanente et une perte fonctionnelle de ses organes.

Dialysés

Des astronautes dans la même situation auraient besoin d'être dialysés ! Impossible de faire courir de tels risques à des humains.

Radiations

Ces résultats montrent l'importance de développer des protections efficaces contre les radiations, en amont de toute planification d'un voyage vers Mars. Par exemple, il pourrait s'agir de médicaments qui pourraient d'ailleurs trouver un usage chez les malades atteints de cancer, et dont la fonction rénale est détériorée par les radiothérapies.

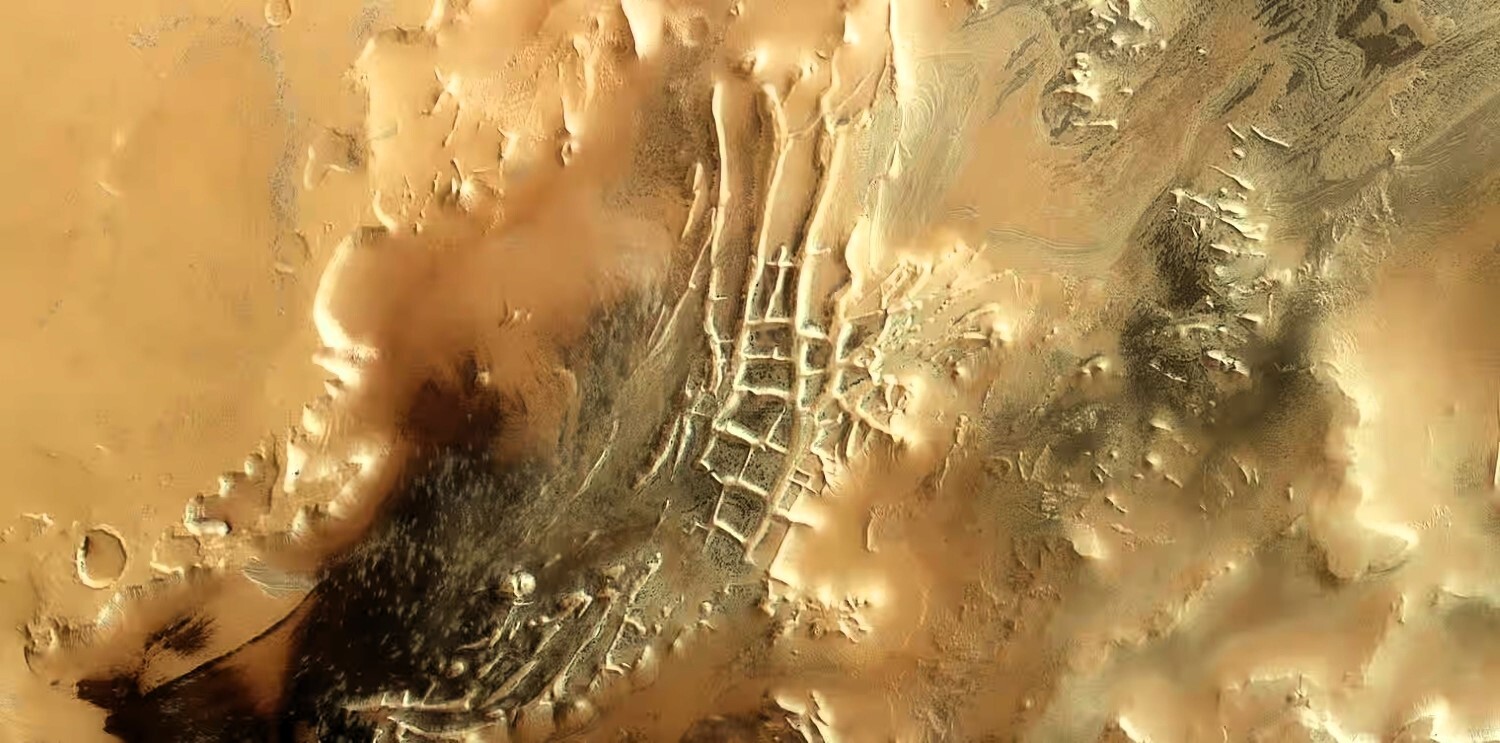

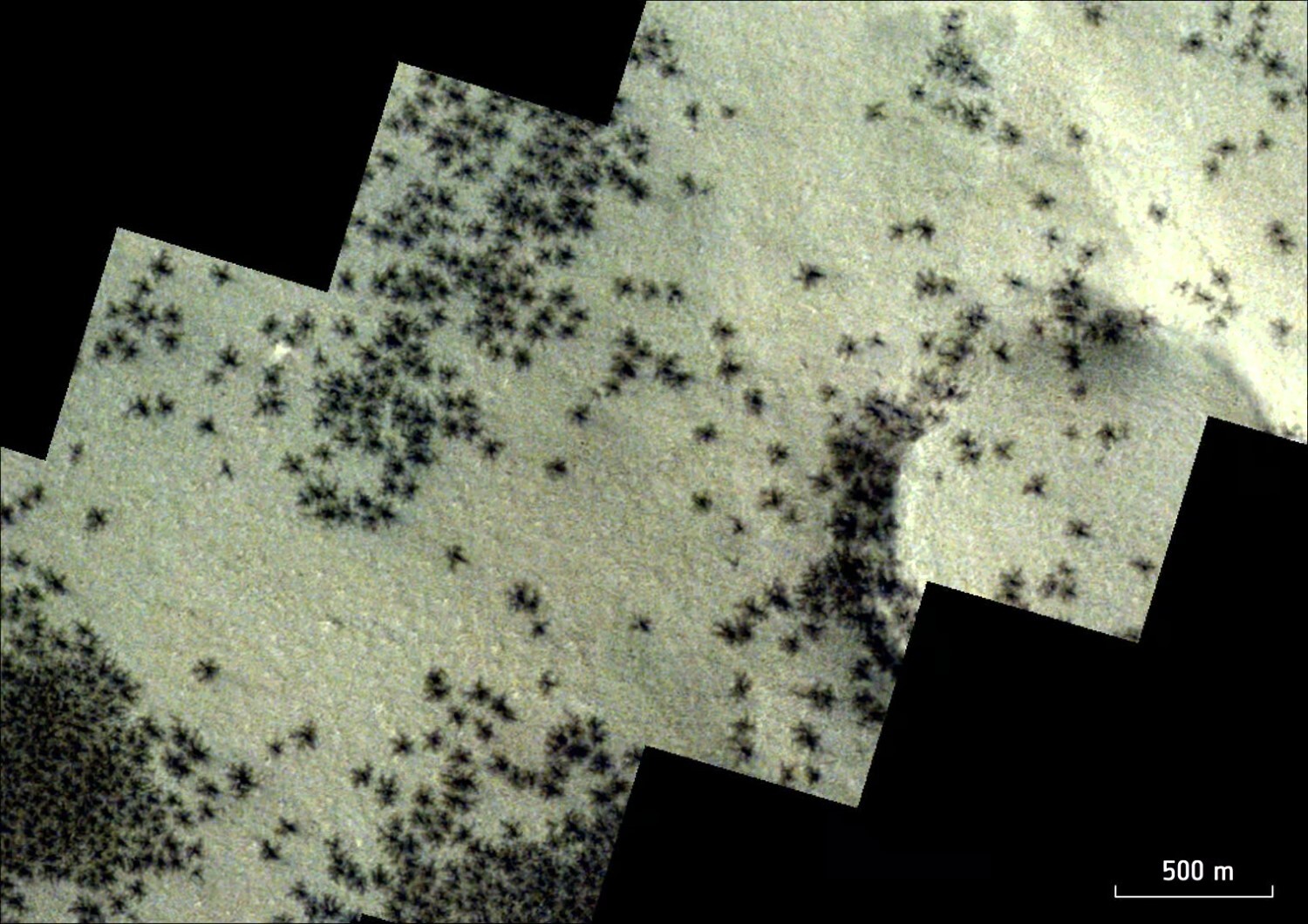

Mars : des structures photographiées à sa surface !

Mars Express voit des traces d'« araignées » dans la cité inca de Mars.

Mars Express voit des traces d'« araignées » dans la cité inca de Mars.

Intrigante Mars. De nouvelles images obtenues par ExoMars TGO dévoilent en effet d’étranges structures qui font penser à une colonie de petites araignées noires se répandant à la surface de la Planète rouge. Mais, qu’on se calme, la sonde de l’ESA n’a en rien découvert une preuve de vie martienne !

Araignées

On dirait vraiment un nid d'araignées. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, et que l'on note l'échelle de la photographie, on se rend vite compte qu'il ne s'agit en rien de ces petites bêtes bien connues sur Terre.

Forme

Chaque petite forme noire en étoile mesure en effet entre 45 mètres et un kilomètre de large. Alors à part imaginer que Mars subit une invasion d'araignées géantes, il va falloir trouver une autre explication.

Gaz

Une manifestation de l’échappement de gaz du sous-sol gelé de Mars Et ça tombe bien, parce que grâce aux observations des sondes Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), qui scrutent la Planète rouge depuis l'orbite, les scientifiques ont la réponse.

Structures

Observées au niveau du pôle Sud de Mars, ces structures se forment quand les températures printanières font fondre la couche de glace carbonique déposée durant les mois d'hiver.

Ces étranges petites formes noires à la surface de Mars ressemblent à une colonie d'araignées.

Ces étranges petites formes noires à la surface de Mars ressemblent à une colonie d'araignées.

Couche

La base de cette couche gelée se sublime alors, c'est-à-dire qu'elle se transforme en gaz sans passer par l'état liquide. En s'accumulant, le CO2 va fracturer la croûte de glace sus-jacente pour s'échapper dans l'atmosphère.

Particules

Lors de cette remontée, le gaz entraîne avec lui des particules de poussières sombres qui vont se déposer en surface au niveau des points d'échappement, menant à la formation de ces petites structures noires en forme d'araignée.

Sonde

Si la sonde ExoMars TGO dévoile très clairement l'architecture de ces « araignées », la sonde Mars Express révèle quant à elle un tableau plus global, où les zones sombres signalent la présence de ces structures d'échappement de gaz, mais où apparaît également un étrange réseau de rides géométriques faisant penser à des murs.

Cité

Nommée Augustus Labyrinthus, mais communément surnommée « cité inca », cette structure a été découverte en 1972 par la sonde Mariner 9.

Hypothèse

Une hypothèse est que les « murs » représenteraient d'anciennes fractures produites lors d'un impact météoritique, qui se seraient remplies de magma. Grâce à l'érosion de la plaine alentour, ces dikes auraient progressivement été exhumés jusqu'à former des reliefs.

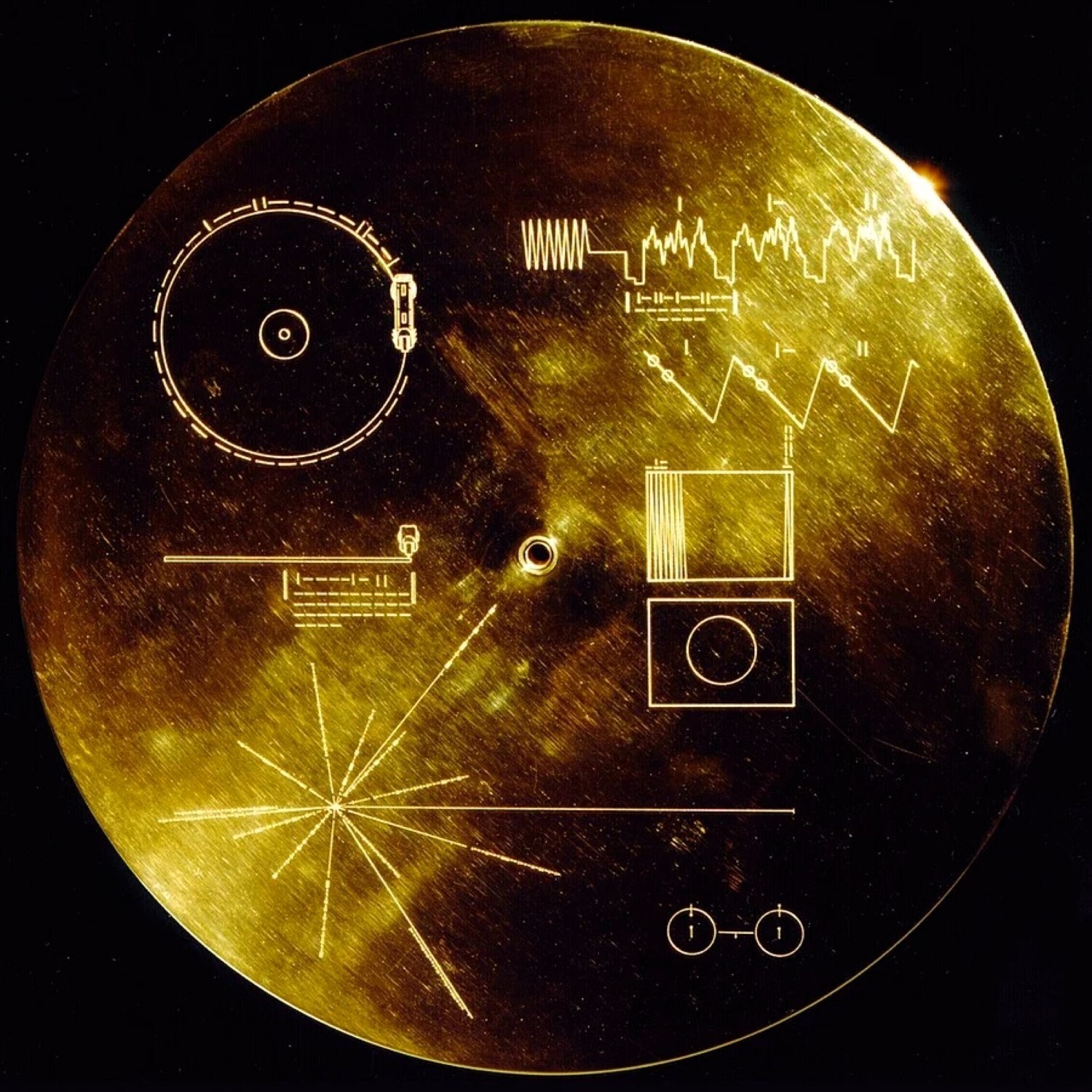

La NASA ne parvient pas à réparer la sonde Voyager 1

Sonde Voyager 1 / NASA.

Sonde Voyager 1 / NASA.

Depuis 2023, la sonde Voyager 1 rencontre un problème informatique qui parasite l’envoi de données très importantes vers la Terre. Or, le fait est que l’Agence Spatiale américaine (NASA) n’arrive toujours pas à trouver la solution. Selon les responsables, la récupération du système tient du miracle.

Sonde

Lancée dans l’espace le 5 septembre 1977, la sonde Voyager est devenue le premier objet fabriqué par l’homme à quitter notre système solaire et à pénétrer dans l’espace interstellaire en 2017.

Nuage

Tout comme Voyager 2, elle entrera dans le nuage de gaz qui englobe l’intégralité du Système solaire pour y naviguer durant un millier d’années. Selon les prévisions, Voyager 1 passera au large de l’étoile Gliese 445, à une distance de 1,6 année-lumière.

Problème

La sonde rencontre un problème informatique, comme l’expliquait la NASA en décembre 2023. Celui-ci empêche toute transmission de données concernant les systèmes de propulsion, l’alimentation ou encore le contrôle de l’engin. Pour les responsables de mission, il se pourrait donc qu’il s’agisse de la fin de l’aventure pour la célèbre sonde.

Données

Soulignons tout de même qu’elle continue d’envoyer des données sous la forme de code binaire. Cependant, les ingénieurs semblent recevoir les mêmes suites de chiffres en boucle de la part de l’ordinateur de bord, dont le rôle est d’ordonner les données scientifiques.

Système

Plus précisément, le système de données de vol n’arrive plus à communiquer correctement avec l’unité de modulation télémétrique.

Les deux vaisseaux spatiaux Voyager lancés en 1977 sont désormais les objets artificiels les plus éloignés de la Terre,

Les deux vaisseaux spatiaux Voyager lancés en 1977 sont désormais les objets artificiels les plus éloignés de la Terre,

Ingénieurs

Depuis la première survenue du problème le 14 novembre 2023, les ingénieurs ont tenté de réparer le fameux ordinateur en l’éteignant et en le rallumant.

Manipulation

Malheureusement, cette manipulation n’a pas été couronnée de succès. Selon Suzanne Dodd, cheffe du projet Voyager au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la récupération du système tiendrait ainsi du miracle. Les ingénieurs n’ont toutefois pas abandonné et vont tenter d’autres méthodes pour régler le problème.

Commande

Précisions tout de même qu’actuellement, plus de vingt-deux heures sont nécessaires aux données pour atteindre la sonde depuis la Terre. Autrement dit, il faut attendre environ deux jours pour découvrir les effets d’une commande sur le système.

Lenteur

Cela explique donc la lenteur des diagnostics et des tentatives de réparation.

Fonctions

Enfin, rappelons que la sonde a été au fil du temps privée d’une grande partie de ses fonctions. Aujourd’hui, seuls les instruments de mesure des champs magnétiques, des rayons cosmiques et des flux d’ions et d’électrons restent opérationnels.

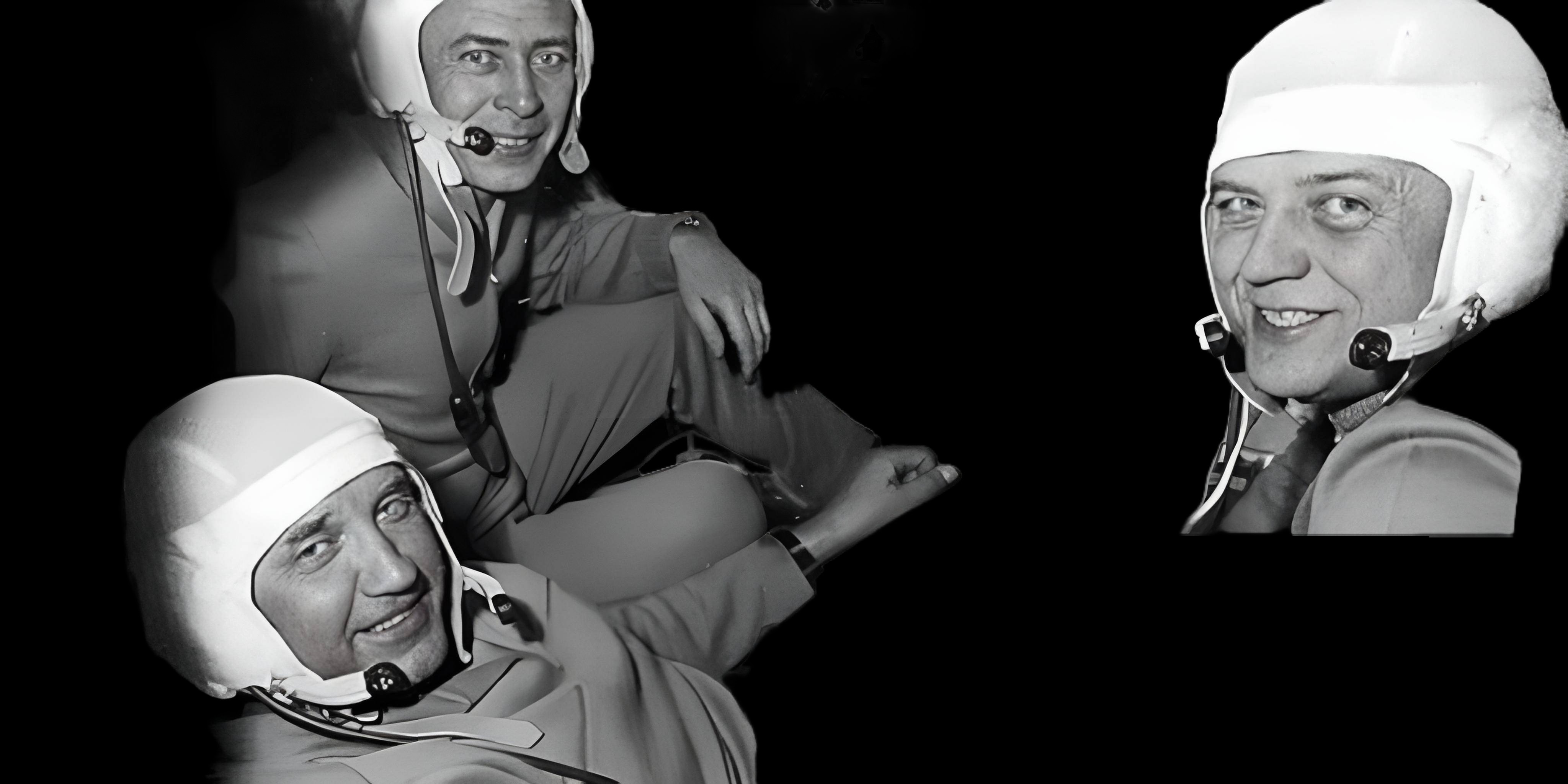

Soyouz 11 : le seul accident mortel jamais survenu dans l’espace

Viktor Patsayev, Georgij Dobrovolsky et Vladislav Volkov à bord de Soyouz 11 en 1971. Ils périront tous brutalement lors du retour sur Terre lors d'une brutale décompression de la cabine..

Viktor Patsayev, Georgij Dobrovolsky et Vladislav Volkov à bord de Soyouz 11 en 1971. Ils périront tous brutalement lors du retour sur Terre lors d'une brutale décompression de la cabine..

Soyouz 11 est la première mission spatiale du programme Soyouz à s'amarrer avec succès à la première station spatiale, Saliout 1. Cependant, la mission a tourné au désastre lorsque la capsule se dépressurisa lors des préparations pour la ré-entrée, tuant les trois membres de l'équipage.

Accidents

Le 29 juin 1971 se produit l’un des accidents les plus graves de la conquête spatiale soviétique.

Vaisseau

Le vaisseau fut lancé le 6 juin 1971, depuis la base de Baïkonour, Kazakhstan. Quelques mois, auparavant, la première mission en direction de Saliout 1, Soyouz 10, n’avait pas réussi à s’amarrer à la station.

Équipage

L’équipage de Soyouz 11 y réussit et passa 22 jours à bord, établissant à l’époque un record de durée de vol qui ne sera battu qu’avec la mission Skylab 2, en mai-juin 1973.

Odeur

En pénétrant dans la station, l’équipage détecta immédiatement une odeur de brûlé, qu’ils chassèrent en réparant le système de ventilation, qu’ils laissèrent tourner un jour durant alors qu’ils attendaient dans leur capsule.

Séjour

Leur séjour sur Saliout fut productif, incluant des retransmissions en direct à la télévision. Fait notable pour l’époque, la Pravda donna régulièrement des nouvelles du déroulement de la mission.

Feu

Après 11 jours, un départ de feu sur une installation électrique fut maîtrisé par l’équipage, faisant envisager un instant l’abandon de la station.

Rentrée

Le 29 juin 1971, après une rentrée apparemment normale de la capsule, l’équipe de récupération trouva l’équipage mort lors de l’ouverture du Soyouz.

Enquête

Après enquête, il apparut que la cause de la mort était une valve défectueuse qui s’était ouverte alors que le module de descente se séparait du module de service, tuant l’équipage par asphyxie, alors que l’atmosphère de la cabine s’échappait dans l’espace.

Valve

Cette valve prévue pour l’équilibrage des pressions atmosphériques quelques instants avant l’atterrissage ne mesurait qu’un millimètre de diamètre et était située sous les sièges des cosmonautes. Il a été calculé que l’air de la cabine dut s’échapper en environ 30 secondes, à une altitude de 168 km.

Secondes

Pendant ces secondes cruciales, Patsaïev se rendit compte de ce problème et se détacha de son siège pour essayer de refermer la valve ou de l’obstruer, mais en pure perte, il lui aurait fallu disposer d’une minute pour refermer manuellement la valve, que l’on retrouva à demi fermée.

Capsule

Dobrovolski et Volkov, sanglés dans l’étroit espace de la capsule, n’avaient pratiquement aucune marge de manœuvre pour aider leur compagnon.

Air

Privés d’air pendant les 15 minutes que durait la descente, ils étaient bien au-delà de tout secours quand l’équipe de récupération les découvrit et procéda aux techniques de respiration artificielle, comme en témoignent les documents vidéo de l’époque.

Funérailles

Il fut donné aux trois victimes de grandioses funérailles nationales, et ils furent tous trois enterrés dans les murs du Kremlin, sur la Place Rouge, à Moscou. L’astronaute Thomas Stafford fut l’un des porteurs des cercueils des cosmonautes.

Redessinée

Après ce dramatique accident, la capsule Soyouz fut entièrement redessinée. Afin d’éviter une répétition de ce drame, les cosmonautes revêtirent une combinaison spatiale légère lors des phases d’envol et d’atterrissage, ce qui contraignit, pour des raisons de place, à réduire le nombre des membres d’équipage embarqués de 3 à 2.

Version

Une nouvelle version du vaisseau, Soyouz-T (T pour « Transport »), en 1980, permit à nouveau d’envoyer des équipages de 3 hommes, également en combinaison spatiale.

Décédé

L’équipage tragiquement décédé dans cet accident était l’équipage de réserve. L’équipage initialement prévu était formé des cosmonautes Alekseï Leonov, Valeri Koubassov et Piotr Kolodine.

Lancement

Quatre jours avant le lancement, un examen aux rayons X laissa penser que Koubassov pouvait présenter des symptômes de tuberculose, ce qui désigna l’équipage de réserve comme équipage de vol. C’était le premier vol de Dobrovolski et Patsaïev.

Échec

Après l’échec de la mise en orbite de Saliout 2, Koubassov et Leonov furent assignés au vol Soyouz-19, lors de la mission Apollo-Soyouz en 1975.

Hommage

Les astéroïdes numérotés 1789, 1790 et 1791 ont été baptisés en hommage aux trois cosmonautes. Leurs noms ont été également donnés à trois cratères lunaires et figurent sur la plaque à côté de Fallen Astronaut, sur la Lune.

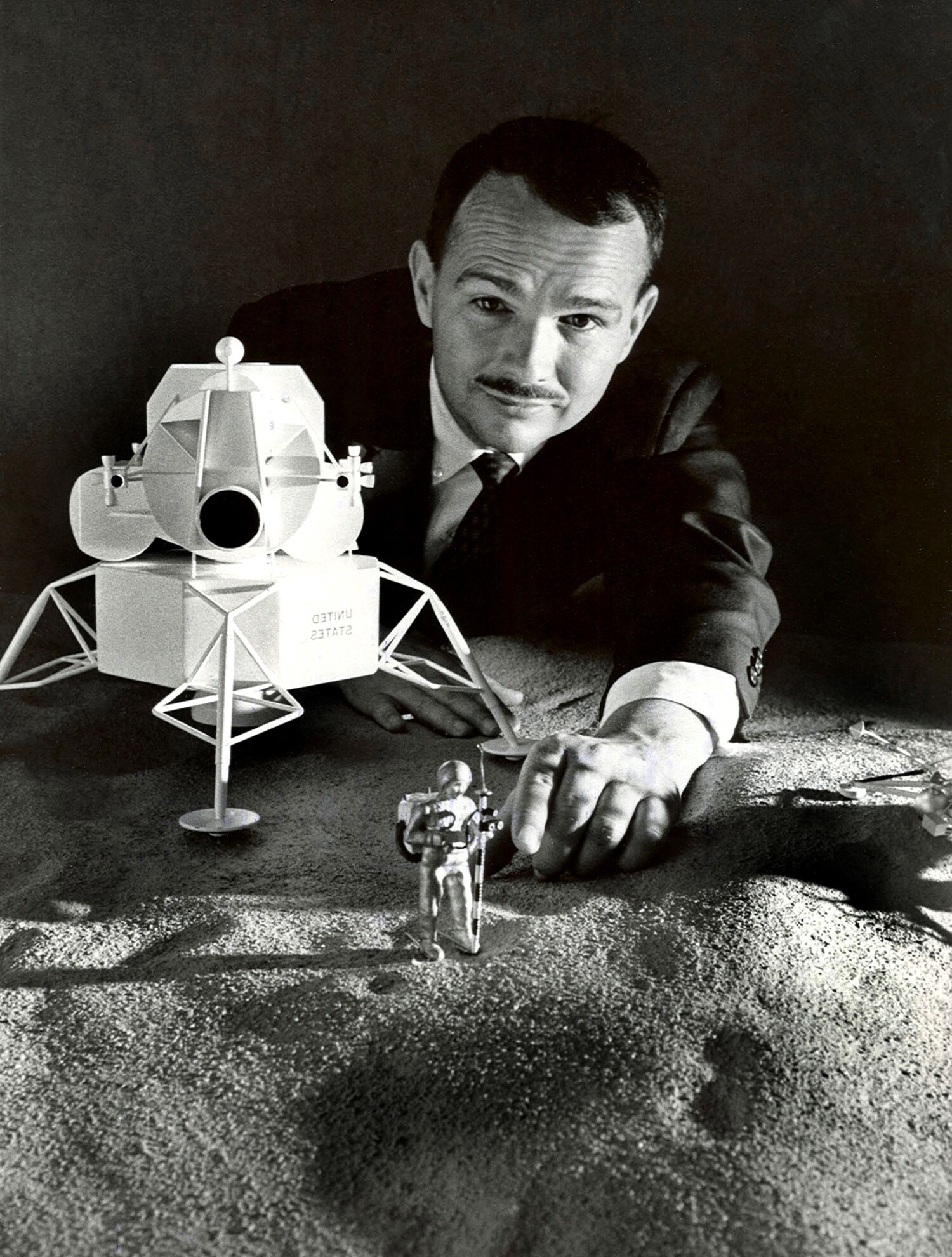

Un homme est enterré sur la Lune !

Parmi les cratères de notre satellite repose un homme.

Parmi les cratères de notre satellite repose un homme.

Peu de gens savent qu'il y a environ 25 ans, un homme a été "enterré" sur notre satellite : Eugene Shoemaker. Découvrons ensemble qui il était et pourquoi il a eu cet honneur.

Lune

Eh bien, oui, sur la Lune, se trouvent les restes d'un homme nommé Eugene Shoemaker, surnommé "Gene", un géologue américain qui fut l'un des fondateurs du domaine des sciences planétaires.

Découverte

Parmi ses réalisations majeures, figure la découverte en 1993, avec sa femme Carolyn et David Levy, de la comète Shoemaker-Levy 9, la première comète observée l'année suivante pendant sa chute sur une planète, en l'occurrence la "grande Jupiter".

Né

Né à Los Angeles le 28 avril 1928, il obtint son doctorat à l'Université de Princeton en 1960 avec une thèse sur le cratère de Barringer, situé près de Wislow, en Arizona, et créé par l'impact d'une météorite.

Études

Grâce à ces études, il travailla également sur les missions Lunar Ranger de notre satellite, en effet, tous les cratères sur la Lune sont causés par l'impact de météorites.

Eugene Shoemaker, surnommé "Gene", était un géologue américain.

Eugene Shoemaker, surnommé "Gene", était un géologue américain.

Carrière

De plus, au cours de sa carrière, il s'est consacré à de nombreux sujets en astro-géologie, fondant en 1961 le programme de recherche en astro-géologie de l'US Geological Survey, dont il fut aussi le premier directeur.

Université

Plus tard, une fois arrivé à l'Université de Caltech, il commença une recherche systématique des astéroïdes qui traversent l'orbite terrestre. C'est grâce à son travail que diverses familles d'astéroïdes ont été découvertes, y compris les célèbres astéroïdes Apollo.

Il fut également un candidat potentiel pour devenir le premier géologue à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo, mais malheureusement, en raison d'un trouble de la glande surrénale, il fut écarté de cette mission. Toutefois, il a quand même réussi à atteindre notre satellite.

Mort

En effet, après sa mort, survenue le 18 juillet 1997 dans un accident de la route, une partie de ses cendres fut chargée à bord de la sonde Lunar Prospector pour être ensuite dispersée au pôle sud de la Lune le 31 juillet 1997.

Cendres

Les cendres reposaient dans une capsule commémorative faite de laiton, sur laquelle étaient gravées des images représentant la comète Hale-Bopp (ultime comète observée et immortalisée en photo par Eugene Shoemaker et sa femme peu de temps avant leur tragique accident), ainsi que le cratère de Barringer (sujet de sa thèse de doctorat), accompagnées d'une citation tirée de Roméo et Juliette.

Eugene Shoemaker - NASA.

Eugene Shoemaker - NASA.

Citation

"Et, quand il mourra, prenez-le et coupez-le en petites étoiles, et il rendra le visage du ciel si beau que tout le monde tombera amoureux de la nuit et ne vénérera plus le soleil éclatant."

Enterrée

Il est donc actuellement la seule personne à être "enterrée", du moins en partie, sur notre satellite. Ce privilège lui a été accordé en raison de ses incroyables études sur les cratères d'impact, sur Terre, sur les autres planètes du système solaire et bien sûr, sur notre Lune.

Sonde

Grâce à ses études très importantes, la sonde spatiale Near Earth Asteroid Rendezvous a été renommée plus tard "NEAR Shoemaker".

La sonde Parker se prépare pour une rencontre record avec le Soleil

Illustration d'artiste de la sonde solaire Parker s'approchant du Soleil. Crédits : NASA.

Illustration d'artiste de la sonde solaire Parker s'approchant du Soleil. Crédits : NASA.

La sonde solaire Parker de la NASA, lancée en août 2018, a réalisé un exploit remarquable en s’approchant du soleil plus que tout autre objet fabriqué par l’Homme.

Survols

Après 18 survols, elle s’apprête à battre ses propres records en se rapprochant encore plus de notre étoile le 24 décembre 2024. Cette rencontre particulière mènera le vaisseau à environ 6,1 millions de kilomètres de la photosphère solaire.

Objectif

L’objectif principal de la mission Parker Solar Probe est de résoudre l’un des mystères solaires les plus intrigants, pourquoi l’atmosphère extérieure du soleil, appelée la couronne, est plus de 200 fois plus chaude que sa surface sous-jacente, la photosphère.

Source

Alors que la source principale de chaleur du soleil provient de la fusion nucléaire dans son cœur, la température de la couronne dépasse en effet les 1,1 million de degrés Celsius, tandis que la photosphère atteint environ 5 500 degrés Celsius.

Énigme

Cette énigme thermique intrigue les scientifiques, car selon les lois de la thermodynamique, on s’attendrait à ce que la température diminue à mesure que l’on s’éloigne de la source de chaleur, ce qui n’est pas le cas avec le soleil.

Données

Parker Solar Probe survole donc la couronne pour collecter des données et comprendre ce phénomène mystérieux. La nouvelle approche prévue en 2024 permettra d’approfondir cette exploration.

Technologies

La Parker Solar Probe utilise une combinaison de technologies avancées pour supporter les températures extrêmement élevées de notre étoile.

Protection

Le coeur de sa protection réside dans son bouclier thermique, également appelé « Heat Shield » ou « Thermal Protection Shield ».

Carbone

Ce dernier est composé de carbone renforcé de carbone composite, un matériau robuste et léger. Ce bouclier, qui a la forme d’une grande coupe de tarte et mesure environ 2,4 mètres de diamètre, joue un rôle crucial en absorbant et en dissipant la chaleur intense générée lors de l’approche du Soleil.

Bouclier

Notez que ce bouclier thermique n’est pas placé au centre de la sonde, mais plutôt fixé à une structure avancée appelée Solar Arrays Cooling System.

Protéger

Cela signifie qu’il peut être orienté pour protéger les instruments sensibles de la sonde pendant les phases d’approche du soleil. le côté exposé reste protégé pendant que les instruments scientifiques peuvent fonctionner à des températures plus modérées.

Une illustration montre la sonde solaire Parker alors qu’elle s’approche du soleil. Crédits : NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben.

Une illustration montre la sonde solaire Parker alors qu’elle s’approche du soleil. Crédits : NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben.

Refroidissement

La Parker Solar Probe utilise également un système de refroidissement actif pour maintenir les températures à un niveau acceptable.

Eau

Ce système utilise de l’eau hautement purifiée circulant à travers des tubes à l’intérieur du bouclier thermique. Lorsque l’eau s’évapore à cause de la chaleur, elle emporte la chaleur avec elle, aidant à maintenir les instruments scientifiques à des températures plus basses.

Composants

Les composants électroniques et les instruments de la sonde sont également fabriqués à partir de matériaux spécialement conçus pour résister aux températures extrêmes. Les ingénieurs ont en effet développé des revêtements thermiques et des isolants avancés pour protéger les systèmes sensibles des effets dévastateurs de la chaleur intense.

Sonde

Enfin, la sonde utilise un système sophistiqué de gestion thermique qui permet de déplacer la chaleur générée par les composants électroniques vers des zones spécifiques où elle peut être dissipée plus efficacement. Cela garantit que chaque composant de la sonde reste à des températures sûres et fonctionnelles.

Robustesse

Parker Solar Probe a déjà fait preuve de sa robustesse en survolant une éjection massive de matière stellaire connue sous le nom d’éjection de masse coronale (CME) en septembre 2022.

Une sonde de la NASA a pris des photos d’une lune avec des volcans en activité

Io, lune de Jupiter. © NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, Simeon Schmauß.

Io, lune de Jupiter. © NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, Simeon Schmauß.

La lune volcanique de Jupiter est trop proche de la géante gazeuse pour qu'une sonde interplanétaire puisse s'y maintenir longtemps en fonctionnement en orbite, le flux de rayons cosmiques délétères pour l'électronique embarquée étant trop important.

Survols

Mais des survols rapprochés restent possibles. À la fin de l'année 2023 la sonde Juno de la NASA. Les images prises dévoilent comme jamais les reliefs volcaniques et les ombres qu'ils projettent.

Volcans

Il est probable que tous les passionnés de volcans et d'éruptions volcaniques rêvent de contempler en direct les éruptions sur Io, la mythique lune volcanique de Jupiter.

Technologie

À défaut de vraiment se trouver en orbite autour d'elle ou mieux, à sa surface, on peut penser que grâce à la technologie de la communication interplanétaire par laser, de futures sondes dotées d'une IA nous feront de magnifiques retransmissions, presque en direct, de l'activité volcanique dantesque de Io.

Rosaly Lopes

En attendant, on peut rêver avec des planétologues spécialistes du volcanisme du Système solaire, comme Rosaly Lopes qui a écrit plusieurs livres sur les volcans et sur Io, devant les dernières images prises par la sonde Juno de la NASA.

Surface

Le 30 décembre 2023, elle s'est approchée comme aucune sonde auparavant de Voyager à Galileo de la surface de la lune de Jupiter qu'elle a survolée à environ 1 500 kilomètres d'altitude.

Images

Plusieurs personnes se sont attelées à traiter les images de la sonde, postant leurs résultats sur X (Twitter). Un autre survol rapproché est prévu pour le début du mois de février 2024.

Rêver

On peut rêver aussi avec l'impressionnant traitement avec une IA de la fameuse image prise en 2000 par la défunte sonde Galileo (les zones sur le côté gauche de l'image montrent de la lave chaude nouvellement épanchée.

Sites

Les deux petits points lumineux sont des sites où la roche en fusion est exposée à la surface au pied des coulées de lave. Le plus grand ruban orange et jaune est une coulée de lave en cours de refroidissement qui faisait plus de 60 kilomètres de long).

Tvashtar Catena

Elle montre Tvashtar Catena, une chaîne de caldeiras volcaniques géantes centrée à 60 degrés nord et 120 degrés ouest sur Io.

Communiqué

Dans un communiqué de la NASA, Scott Bolton du Southwest Research Institute de San Antonio, au Texas, et responsable scientifique de la sonde explique : « En combinant les données de ce survol avec nos observations précédentes, l'équipe scientifique de Juno étudie la façon dont les volcans de Io varient ».

Fréquence

« Nous recherchons à quelle fréquence ils entrent en éruption, à quel point ils sont brillants et chauds, comment la forme des coulées de lave change et comment l'activité d'Io est liée au flux de particules chargées dans la magnétosphère de Jupiter ».

Juno

« Avec nos deux survols rapprochés en décembre 2023 et février 2024, Juno enquêtera sur la source de l'activité volcanique massive d'Io, si un océan de magma existe sous sa croûte et l'importance des forces de marée de Jupiter, qui pressent sans relâche cette lune torturée ».

Voyager

Rappelons que c'est très peu de temps avant l'arrivée d'une des sondes Voyager aux abords des lunes de Jupiter que les planétologues Stan Peale, Patrick Cassen et R. T. Reynolds avaient publié en 1979 dans Science un article.

Marée

Ils affirmaient qu'en raison des forces de marée résultant de l'influence de Jupiter, Ganymède et Europe, beaucoup de chaleur devait être produite à l'intérieur de Io.

Chaleur

Cette chaleur provenant de la dissipation de l'énergie mise en jeu dans les déformations de la lune de Jupiter, elle devait engendrer un volcanisme important.

Publication

De fait, quelques jours après cette publication, en mars 1979, Linda Morabito, alors ingénieur de navigation dans l'équipe de la mission Voyager 1, remarqua un curieux détail sur des photographies prises par la sonde.

Panache

Tenace, elle décida de s'y intéresser de plus près, de sorte que grâce à son travail, il est plus tard apparu comme la manifestation d'un panache volcanique soufré de 300 kilomètres de hauteur.

Mars pourrait être encore suffisamment active pour héberger la vie

Planète Mars.

Planète Mars.

Une équipe de scientifiques de la NASA a tenté de créer des reconstructions 3D de coulées de lave sur Mars, dans la région d'Elysium Planitia.

Images

Alors qu'elle analysait les images d'engins spatiaux et des données provenant d'un radar à pénétration de sol, elle a fait une découverte surprenante.

Éruptions

Il y a environ un million d'années, des éruptions volcaniques auraient eu lieu sur une zone très vaste. Cela suppose une activité volcanique plus récente et plus intense que ce qui était précédemment supposé.

Études

D'après plusieurs études scientifiques, Mars est une planète dépourvue de tectoniques des plaques. Ces dernières se réfèrent à un phénomène géologique au cours duquel les sections de la croûte d'une planète se déplacent et provoquent des activités volcaniques.

Facteur

Compte tenu de ce facteur, la planète rouge serait géologiquement inactive contrairement à la Terre. Il y a quelques jours toutefois, cette perception de Mars a été remise en cause par la NASA qui a piloté la mission InSight.

Scientifiques

Les scientifiques ont découvert que la planète était loin d'être inactive. Des observations ont mis en évidence la présence d'une zone de magma à haute température.

Panache

Celle-ci est baptisée "panache de manteau" et est située sous la région d'Elysium Planitia. La zone en question serait responsable d'une intense activité sismique et volcanique.

Chercheurs

En parallèle, des chercheurs du laboratoire lunaire et planétaire de l'Université d'Arizona ont réalisé une étude similaire sur l'activité volcanique sur Mars. Dans ce cadre, ils ont principalement exploité des images hautes résolution de la caméra Context du Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA.

Caméra

À celles-ci s'ajoutent des images de haute résolution de la caméra HiRISE du MRO et des données de l'altimètre laser Mars Orbiter du Mars Global Surveyor de la NASA.

Reconstructions

Grâce au recoupement des diverses données enregistrées, les chercheurs de la NASA ont créé des reconstructions 3D des coulées de lave sur Mars.

Événements

Ils ont ainsi pu relever environ 40 événements volcaniques différents dont l'un a rempli la vallée Athabasca Valles avec près de 4 162 km3 de basalte.

Activité

Ces diverses données démontrent non seulement qu'il existe une activité volcanique sur Mars, mais remettent également en question l'inactivité géologique de la planète.

Preuves

Par ailleurs, les chercheurs ont identifié des preuves d'explosions de vapeur, ce qui suppose que la planète abrite des environnements hydrothermaux.

Lave

En effet, lorsque la lave issue des éruptions volcaniques atteint des zones où de l'eau liquide est présente, des interactions se produisent, ceci pourraient mener au développement d'environnements hydrothermaux.

Conditions

Ces conditions pourraient être favorables à la vie microbienne sur la planète rouge.

>Mars : premier test à taille réelle du moteur à détonation rotative

La technologie permet de propulser une fusée en utilisant un moteur léger et économe en énergie.

La technologie permet de propulser une fusée en utilisant un moteur léger et économe en énergie.

La Nasa vient de tester une motorisation de fusée à détonation rotative. Cette technologie permet d’obtenir une poussée équivalente à celle des moteurs traditionnels, tout en réduisant de 25 % la consommation en carburant.

Mars

Envoyer plus de charge utile vers Mars en consommant moins d'énergie avec, de surcroît, des systèmes de propulsion légers, c'est l'équation idéale que cherche à résoudre la NASA.

Programmes

Parmi ses programmes de développement autour de ce long voyage spatial, l'organisation vient de tester l'endurance d'un moteur de fusée à détonation rotative (RDE). Imprimé en 3D, le moteur avait déjà fait l'objet d'un essai d'une minute l'an dernier.

Test

Le nouveau test effectué au Marshall Space Flight Center de la NASA repose cette fois sur un moteur à taille réelle qui a fonctionné durant 251 secondes. Il s'agit de la durée dont il aurait besoin lors d'une véritable mission.

Moteur

L'Agence spatiale explique que le nouveau moteur a délivré une poussée de plus de 26 kN. Un niveau de propulsion qui reste en deçà de ce qu'elle prévoit à terme, puisqu'elle compte atteindre les 44 kN pour un système opérationnel.

Détonation

Le moteur-fusée à détonation rotative n'est pas une nouveauté. GE Aerospace, vient d'ailleurs de développer un moteur hybride doté d'un système assez proche pour propulser un aéronef hypersonique.

Technologie

Avec cette technologie, de petites explosions sont générées à l'intérieur d'un tube en mélangeant le même carburant et comburant qu'un moteur fusée standard. Ces détonations s'autoalimentent et se propagent en continu autour du canal.

Procédé

Avec ce procédé, le rendement énergétique théorique serait de 25 %. Cette technologie permettrait de rendre les fusées beaucoup plus efficaces, mais elle a aussi un inconvénient : une stabilité moindre que les systèmes traditionnels et donc des difficultés de contrôle.

Prototype

Le procédé est donc encore loin d'être opérationnel, même si passer en un an d'un prototype de modèle réduit fonctionnant pendant une minute à un moteur taille réel allumé pendant quatre minutes est déjà une avancée spectaculaire.

Motorisation

Ce type de motorisation est déjà en cours de test, la Nasa planche également sur d'autres concepts de moteurs, comme une fusée à propulsion nucléaire qui pourrait permettre d'atteindre Mars en seulement 45 jours.

La fin de l'avion le plus rapide du monde

Les essais en soufflerie ne permettant pas de tests au-delà de Mach 15, la Darpa a décidé de développer un démonstrateur, le HTV (ici une vue d'artiste).

Les essais en soufflerie ne permettant pas de tests au-delà de Mach 15, la Darpa a décidé de développer un démonstrateur, le HTV (ici une vue d'artiste).

Le Falcon HTV-2, était un engin hypersonique capable de voler à Mach 20. De quoi rejoindre Los Angeles depuis New York en seulement 12 minutes.

Militaires

En 2011 les responsables militaires américains, avaient perdu le contact avec le meilleur avion jamais construit, pendant un vol d’essai supersonique au-dessus du Pacifique, sans victime.

Projet

Le HTV-2 faisait partie du projet en deux volets du DARPA Falcon projet (Force Application and Launch from Continental United States) un travail conjoint entre la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) et la United States Air Force (USAF).

Programme

Une partie du programme visait à développer des systèmes d’arme hypersonique (HWS), rebaptisé véhicule de croisière hypersonique (VHC).

Lancé

Le HTV-2 Falcon avait été lancé par une fusée de Vandenberg Air Force Base en Californie. Après la séparation de la fusée à la limite de l’espace et au début de son retour sur Terre, l’avion était devenu silencieux, quand il devait effectuer une série de manœuvres alors qu’il fonçait à travers l’atmosphère.

Vol

Heureusement, pour ce "vol de technologie hypersonique", il n’y avait pas de pilote et l’appareil devait atteindre une vitesse maximale de Mach 20, soit à peu près 6 820 m/s et supporter des températures de 2 000 °C causée par le flux d’air autour de l’avion.

Vitesse

À cette vitesse, l’avion pouvait voyager de Londres à Sydney en moins d’une heure et traverser le continent américain, de New York à Los Angeles, en 12 minutes.

Avion

L’avion était né d’un plan de la Darpa appelé Prompt Global Strike, qui cherchait à donner aux commandants militaires la capacité de frapper des cibles partout dans le monde en une heure. Si le projet fonctionnait, le HTV Falcon aurait remplacé les missiles balistiques intercontinentaux.

Perte

La perte de l’avion hypersonique fut un sérieux revers pour les ingénieurs, qui tentaient de perfectionner l’art de voler à des vitesses spectaculaires.

Difficultés

Le premier vol d’essai du Falcon HTV-1, a connu des difficultés après neuf minutes, quand les ordinateurs ont envoyés l’avion dans la mer par précaution. Ce vol d’essai était leur dernière chance de succès avant que le projet ne soit considéré comme clos.

Ingénieurs

Les ingénieurs avaient espéré que le vol pourrait fournir des informations cruciales sur les performances de l’avion, y compris la résistance de son fuselage en composite de carbone et ses systèmes de navigation censés garder le cap, pendant qu’il se déplaçait à près de 6 km/s.

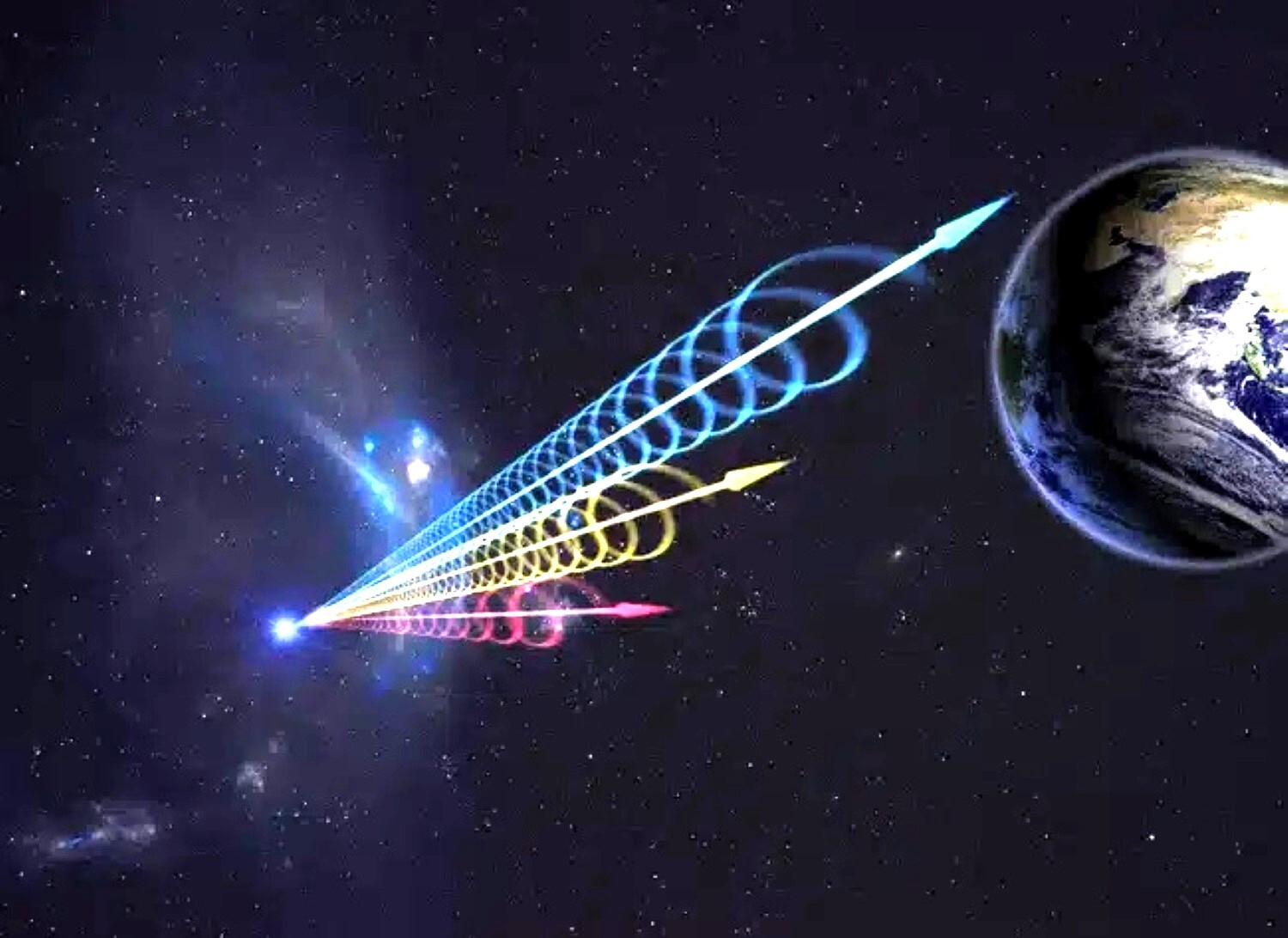

Une rafale radio captée par un télescope défie toute explication

Une illustration montre de mystérieux sursauts radio rapides alors qu'ils bombardent la Terre depuis l'espace lointain.

Une illustration montre de mystérieux sursauts radio rapides alors qu'ils bombardent la Terre depuis l'espace lointain.

Les observations captivantes de 35 répétitions de sursauts radio rapides (FRB) dévoilent de nouvelles caractéristiques de ces énigmatiques explosions de rayonnement en provenance de l’espace lointain qui se manifestent et s’éteignent en l’espace de quelques millisecondes.

Rafales

Les rafales radio rapides (FRB) sont des éruptions transitoires de signaux radio provenant de l’espace profond. Elles attirent l’attention des astronomes de par leur intensité et leur origine cosmique mystérieuse.

Phénomènes

Ces phénomènes émettent en quelques millisecondes une quantité d’énergie considérable qui équivaut à celle que notre soleil produit en plusieurs années.

Événements

Découvertes pour la première fois en 2007, les FRB sont généralement associées à des événements cataclysmiques tels que des collisions entre étoiles à neutrons, des supernovae ou à des objets extrêmes comme les magnétars qui sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques, exceptionnellement puissants.

Variation

Un aspect intrigant des FRB est la variation de leur comportement. Certains n’émettent en effet qu’un seul signal avant de disparaître, tandis que d’autres, appelés « répéteurs », génèrent des éclairs récurrents depuis la même région du ciel. Cette diversité suggère une variété d’origines possibles.

Observation

Cela étant dit, une récente observation d’un FRB répétitif identifié a l’automne 2022, baptisé FRB 20220912A, a fourni des résultats exceptionnels.

Modèle

Un modèle encore jamais observé, dans le cadre de travaux récents, des chercheurs utilisant l’Allen Telescope Array (ATA) de l’Institut SETI ont étudié ce FRB pendant 541 heures (soit près de 23 jours).

Séquence

Ils ont alors observé une séquence de 35 éclairs radio présentant un schéma inhabituel de variation de fréquence. Ces signaux, lorsqu’ils étaient convertis en notes jouées sur un xylophone, ressemblaient à un sifflement descendant.

Comportement

Ce comportement, décrit comme un « sifflet coulissant cosmique », évoque un changement progressif et descendant de la fréquence du signal, un phénomène encore jamais observé pour un FRB.

Source

La source d’un sursaut radio rapide (FRB) répétitif demeure encore mystérieuse pour les scientifiques, mais ces nouvelles observations pourraient permettre d’y voir plus clair en fournissant des indices sur leurs origines complexes et sur la raison pour laquelle certains d’entre eux se répètent.

Étude

L’étude a démontré comment l’Allen Telescope Array, un télescope conçu pour rechercher des signaux radio provenant d’intelligences extraterrestres potentielles, peut contribuer de manière significative à l’étude des FRB et par conséquent, de certains des événements et objets les plus extrêmes de l’Univers.

Résultats

Les résultats ont été acceptés pour publication dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

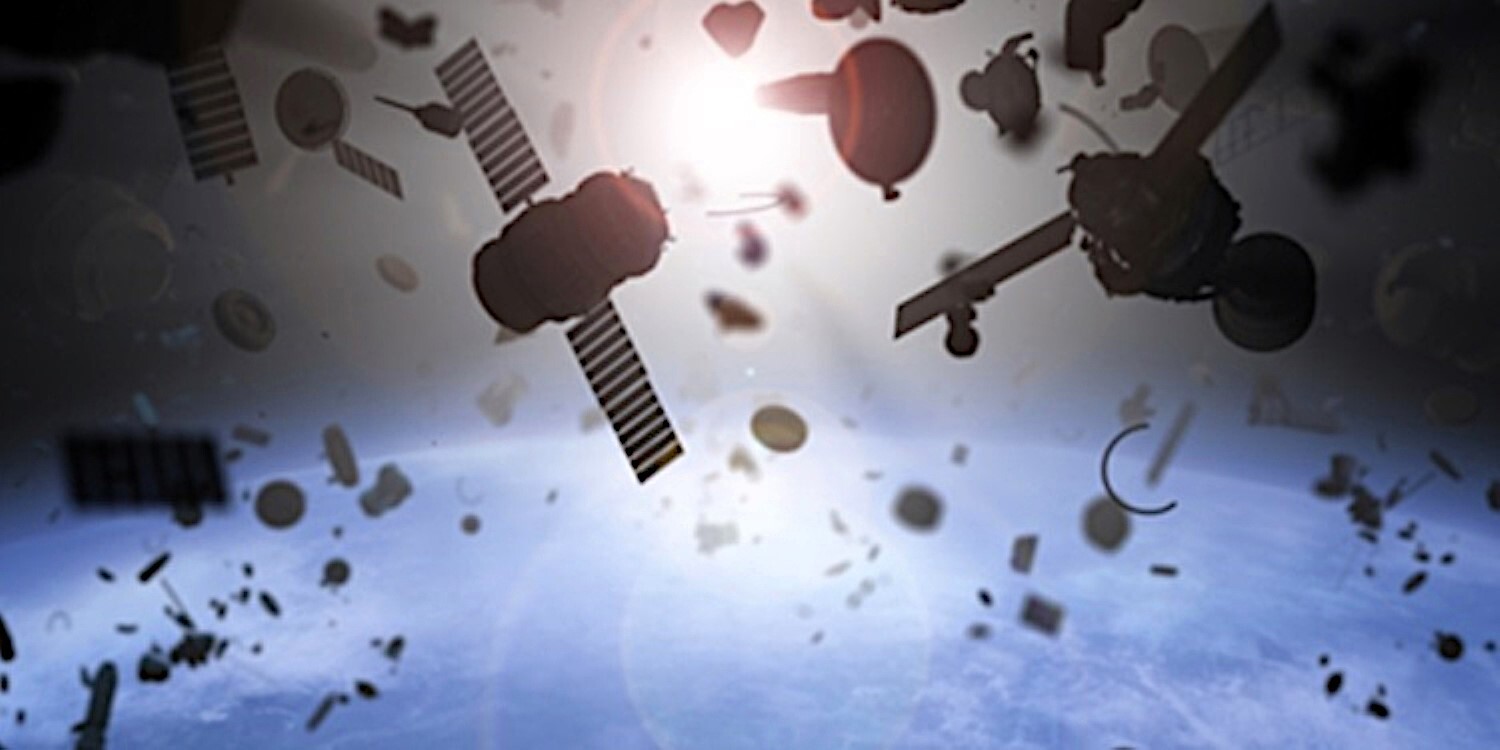

Nous commettons dans l'espace les mêmes erreurs que sur Terre

Le ciel, bientôt une poubelle ?

Le ciel, bientôt une poubelle ?

Depuis les débuts de l’exploration spatiale, des myriades de déchets d’origine humaine se sont accumulées aux abords de notre planète. Une pollution imperceptible pour nous Terriens, aux effets potentiellement désastreux, explique l’astrophysicienne française Fatoumata Kebe.

Soviétiques

Le 4 octobre 1957, les Soviétiques ont été les premiers à explorer l’espace en lançant le satellite Spoutnik 1. Et ce, faisant, on le sait moins, à générer une pollution invisible, juste au-dessus de nos têtes.

Spoutnik 1

Effectivement, Spoutnik 1, le premier satellite artificiel en orbite (une sphère de 58 centimètres de diamètre et de près de 84 kilos), fut le tout premier déchet spatial ! Sa batterie a lâché au bout d’une vingtaine de jours, et il est devenu inopérant, avant de se détruire intégralement en rentrant dans l’atmosphère terrestre, le 4 janvier 1958.

Existence

Pendant deux mois et demi, soit la majeure partie de son existence, il n’a servi à rien. L’histoire de Spoutnik 1 montre que le problème des déchets spatiaux date des origines de l’exploration de l’espace.

Scientifiques

Très tôt, des scientifiques ont exprimé leur inquiétude devant cette pollution croissante, mais le sujet était loin d’être considéré comme une priorité par les États. Nous étions alors en pleine guerre froide, et la compétition spatiale battait son plein.

Vision

Une vision de court terme dominait. L’Union soviétique préférait, par exemple, détruire ses satellites ce qui génère énormément de débris plutôt que de les voir tomber entre des mains ennemies. Aujourd’hui, hélas, la situation n’a pas tellement changé.

Un container a été largué depuis la station spatiale internationale. Il s’agit de l’objet le plus important, du point de vue masse, lâché dans l’espace. Il y contient plus de 3 tonnes de vieilles batteries nickel hydrogène. Celles-ci sont usagées et inutilisables.

Un container a été largué depuis la station spatiale internationale. Il s’agit de l’objet le plus important, du point de vue masse, lâché dans l’espace. Il y contient plus de 3 tonnes de vieilles batteries nickel hydrogène. Celles-ci sont usagées et inutilisables.

Espace

L’espace reste un lieu de rivalité entre nations, où chacun affirme sa force. Pour montrer leur puissance, des pays comme la Russie, la Chine ou l’Inde détruisent leurs satellites défectueux avec des tirs de missile. Les États-Unis ont, en revanche, annoncé qu’ils cessaient cette pratique en avril 2022.

Fatoumata Kebe.

Fatoumata Kebe.

Qu’appelle-t-on débris spatiaux ?

Fatoumata Kebe

Ce sont des objets artificiels présents dans l’espace, mais qui ne sont plus fonctionnels, et qui ne peuvent plus, pour la plupart, être manœuvrés.

Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), ces déchets sont environ 131 millions, mais seule une infime partie d’entre eux (environ 32 000) est régulièrement suivie et surveillée.

Ils peuvent prendre différentes formes : un satellite qui n’obéit plus, un étage de fusée (les fusées se dissocient au fur et à mesure qu’elles montent en altitude.) Un bout de panneau solaire, un outil, un gant perdu par un astronaute, une vis ou même une simple écaille de peinture.

Actuellement, l’un des plus gros déchets spatiaux est un satellite d’observation de la Terre de huit tonnes appelé Envisat, mis en orbite en 2002 par l’ESA. Dix ans plus tard, l’agence a perdu tout contact avec lui, du jour au lendemain.

On ne sait pas véritablement ce qu’il s’est passé. L’hypothèse la plus fiable est que le satellite ait lui-même subi une collision avec un déchet spatial.

Y a-t-il des zones de l’espace particulièrement polluées par ces rebuts ?

Fatoumata Kebe

Oui. L’orbite basse terrestre, située entre 120 et 2 000 kilomètres d’altitude, est de loin la plus encombrée : on y trouve principalement des satellites météorologiques et des satellites d’observation de la Terre, qui effectuent un tour complet de notre planète environ quatorze fois chaque jour.

Et c’est là que les risques de collision sont les plus importants. Plus loin, entre 2 000 et 36 000 kilomètres d’altitude, l’orbite terrestre moyenne accueille les satellites de navigation, comme le GPS américain et Galileo, son équivalent européen.

Au-delà de 36 000 kilomètres, c’est l’orbite géostationnaire, où se situent surtout des satellites de télécommunication.

Ils suivent la rotation de notre planète, se déplaçant exactement à la même vitesse qu’elle, soit environ 1 600 kilomètres par heure. Depuis la Terre, un satellite évoluant dans cette région apparaît comme un point fixe dans le ciel.

Quels sont les dangers posés par la présence de ces débris ?

Fatoumata Kebe

Ils peuvent faire d’énormes dégâts. Dans l’espace, leur vitesse varie entre sept et huit kilomètres par seconde : en matière d’énergie cinétique (l’énergie que possède un corps du fait de son mouvement), un débris d’un millimètre de rayon devient l’équivalent d’une boule de bowling lancée à 100 kilomètres par heure.

Un débris d’un centimètre de rayon, celui d’une grosse voiture fonçant à 130 kilomètres par heure. Le risque principal est donc celui d’une collision entre un débris et un satellite opérationnel qui ne pourrait pas manœuvrer suffisamment pour l’éviter.

Cela s’est déjà produit. En 2009 par exemple, un satellite russe en perdition a percuté et détruit le satellite américain Iridium 33, générant plus de 2 000 éclats supplémentaires.

Le film Gravity d’Alfonso Cuarón, qui a contribué à faire connaître le problème des déchets spatiaux auprès du grand public à sa sortie en 2013, s’ouvre sur un incident bien plus grave : des débris heurtent une navette habitée par des astronautes.

C’est un scénario tout à fait crédible. Pour preuve, en novembre 2021, un tir de missile anti-satellite réalisé par la Russie a produit des éclats qui ont failli toucher la Station spatiale internationale (ISS), et les sept astronautes ont dû temporairement se réfugier dans les modules de secours.

Mais les débris spatiaux ont aussi parfois des conséquences sur Terre. En 2020, les restes d’une fusée chinoise se sont écrasés sur un village de Côte d’Ivoire, sans faire de blessés. Heureusement, c’est un cas de figure extrêmement rare.

La plupart du temps, ces déchets, environ 90 tonnes chaque année, tombent dans les océans, qui recouvrent 70 % de la surface de notre planète. Nous sommes d’autant plus protégés que notre atmosphère agit comme un bouclier.

Chaque objet artificiel qui y entre subit une onde de choc qui le détruit partiellement, voire totalement, sous l’effet d’une chaleur intense.

Le problème, c’est que ce processus libère les produits chimiques présents dans l’engin détruit, et que ces produits contiennent des métaux et des polymères composites qui consomment de l’ozone, et peuvent donc avoir des conséquences néfastes sur l’atmosphère.

Mais c’est un champ de recherche assez récente, et nous n’en connaissons pas encore précisément les effets.

À cause des déchets, l’exploration spatiale semble être devenue de plus en plus périlleuse, l’homme, est-il en train de rendre l’espace inaccessible ?

Fatoumata Kebe

Oui. D’ailleurs, on sait que, même si nous arrêtions dès maintenant d’envoyer des satellites autour de la Terre, le nombre de débris continuerait d’augmenter malgré tout.

En effet, chaque collision crée de nouveaux déchets, qui eux-mêmes en percutent d’autres, induisant une réaction en chaîne.

C’est le syndrome de Kessler, théorisé en 1978 par l’astrophysicien américain Donald J. Kessler. Si l’on ne fait rien pour régler le problème des déchets spatiaux, l’orbite basse terrestre deviendra tout simplement inutilisable, rendant l’exploration spatiale et le lancement de nouveaux satellites extrêmement compliqués.

À cause des déchets, l’exploration spatiale semble être devenue de plus en plus périlleuse, l’homme, est-il en train de rendre l’espace inaccessible des solutions, existent-elles pour « nettoyer » l’espace ?

Fatoumata Kebe

Oui, des missions de nettoyage se mettent peu à peu en place, s’attaquant, pour l’instant, uniquement à l’orbite basse terrestre, car il est trop coûteux d’aller chercher les satellites en orbite géostationnaire (la technique employée pour ceux-là est de les repousser afin qu’ils finissent leur vie plus loin, dans une "orbite cimetière").

Les méthodes dont nous disposons ressemblent à celles utilisées pour la pêche. On utilise par exemple le filet, le harpon ou encore le bras articulé, opérés depuis un satellite pour attraper un débris.

Des chercheurs planchent aussi sur un laser capable de détruire intégralement ces déchets, sans en créer de nouveaux.

Actuellement, l’une des missions de nettoyage les plus ambitieuses se nomme ClearSpace-1.

Elle est dirigée par l’Agence spatiale européenne. Son objectif est de récupérer un morceau d’une centaine de kilos, issu d’une fusée Vega lancée en 2003, en l’attrapant avec une pince.

Ce débris au gabarit d’un petit satellite a été choisi, car il est plutôt simple à attraper. Mais ces missions sont extrêmement coûteuses (une centaine de millions d’euros pour ClearSpace-1).

De plus, il faut savoir que chaque nation reste propriétaire de ses débris. Imaginez le casse-tête diplomatique s’il faut que cinq pays se mettent d’accord, surtout dans le contexte actuel, marqué par les tensions entre l’Europe et les États-Unis d’un côté, et la Russie de l’autre. D’autant que, pour le moment, aucune règle internationale ne les oblige à coopérer.

L’espace reste donc une sorte de far west où chaque pays fait ce qu’il veut ?

Fatoumata Kebe

Oui, en quelque sorte. Les Nations unies possèdent pourtant un Bureau des affaires spatiales, installé à Vienne, en Autriche, mais il a très peu d’influence.

Le seul texte de référence est le traité de l’Espace, or, il date de 1967 ! Et ne mentionne pas les débris spatiaux… Les législations nationales sont parfois plus précises sur le sujet, comme en France, où la loi relative aux opérations spatiales, du 3 juin 2008, alerte sur «les risques liés aux débris spatiaux».

Aujourd’hui, le traité de l’Espace, qui date de la ruée vers la Lune, est obsolète. Par exemple, son article II garantit que "l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peuvent faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen d’appropriation nationale".

D’accord, mais quid du secteur privé ?

Fatoumata Kebe

Le traité n’en dit rien, puisque l’espace était à l’époque une affaire entre États. Ce décalage a permis à Barack Obama de faire voter en 2015 le Space Act, qui autorise l’exploitation de la Lune et des astéroïdes par des firmes américaines.

En 1967, à l’époque de la signature du traité, on était loin d’imaginer que des entreprises comme SpaceX, fondée par le patron de Tesla, Elon Musk, auraient les moyens de se passer des États pour explorer l’espace.

Ces entreprises privées forment à elles seules une industrie extrêmement puissante et dynamique, que l’on nomme le NewSpace, comment se sont-elles imposées ?

Fatoumata Kebe

Cette évolution remonte aux années 2000. À l’époque, les États-Unis voulaient diminuer leurs investissements dans le secteur spatial, jugés exorbitants, et déléguer à des acteurs privés une partie des tâches de la NASA, l’agence américaine.

En 2003, l’explosion de la navette Columbia, qui a provoqué la mort de sept astronautes, a précipité cette décision. Des entreprises privées ont alors commencé à travailler avec les agences spatiales.

Elon Musk (tesla), Jeff Bezos (Amazon) ou encore Richard Branson (Virgin), les fondateurs respectifs de SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic, avaient des sommes extrêmement importantes à investir, à la hauteur de leurs ambitions.

Pendant des années, ils ont dépensé sans compter, ce qui est inenvisageable pour des structures publiques, et leurs investissements ont porté leurs fruits.

Aujourd’hui, SpaceX est capable de construire et d’envoyer dans l’espace ses propres fusées et satellites, en autonomie. Et sa constellation Starlink, composée de 2 800 satellites, représente 45 % de tous les satellites actifs en orbite basse terrestre.

Comment voyez-vous l’avenir de l’exploration spatiale ?

Fatoumata Kebe

Tout dépend de quoi on parle. L’exploration spatiale se poursuit avec succès, comme le prouve le télescope James Webb, placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre qui a transmis cette année de fabuleuses photos de Mars et de la nébuleuse d’Orion.

Néanmoins, les moyens manquent pour la recherche. Nous, les astronomes, ne pesons pas lourd face aux géants du NewSpace, dont les satellites perturbent nos observations, car ils reflètent les rayons du soleil et laissent des traînées de lumière sur les photos que nous prenons depuis la Terre.

Et si nous effaçons ses traces des clichés, nous risquons d’altérer les images et de perdre de précieuses informations…

Voilà comment l’exploration spatiale est mise à mal par l’exploitation spatiale, qui prend de plus en plus d’ampleur.

Aujourd’hui, des entreprises envisagent de forer les astéroïdes pour en extraire des minerais ou de récupérer de l’hélium 3 (3He), un gaz léger et rare présent en abondance sur la surface lunaire et utilisé dans l’industrie nucléaire.

Ces projets m’inquiètent. J’ai l’impression que nous commettons dans l’espace les mêmes erreurs que sur Terre. Je suis d’autant plus soucieuse que, pour l’instant, aucune loi internationale n’encadre ces activités.

Faudra-t-il attendre une catastrophe, une collision avec la Station spatiale internationale, par exemple, pour que les acteurs du secteur se mettent enfin autour d’une table et fixent des règles adaptées.

En 2001, Dennis Tito, un homme d’affaires américain, devenait le premier touriste spatial, embarquant à bord d’une mission russe, après avoir acheté un billet à 20 millions de dollars, l’événement paraît presque banal aujourd’hui tant, ces excursions se sont multipliées, que vous inspire l’essor de ce tourisme très particulier ?

Fatoumata Kebe

Pour être honnête, je suis un peu jalouse, je voudrais moi-même aller dans l’espace un jour ! Les astres célestes et leur beauté me font rêver depuis que je suis toute petite.

Mais ces évolutions me mettent aussi mal à l’aise, et je regrette que l’espace ait ainsi perdu de son mystère, de son caractère sacré : je n’irai pas là-haut s’il s’agit de faire un simple tour de manège !

Le tourisme spatial est un business, une niche réservée aux citoyens les plus riches, et cette nouvelle industrie mercantile prospère parfois au détriment d’objectifs plus scientifiques. J’aimerais que cet argent serve plutôt à financer des séjours de recherche dans l’espace.

Des scientifiques découvrent une planète si grande qu'elle ne devrait pas exister

Cette nouvelle remet ainsi fortement en question la compréhension des scientifiques sur la façon dont les planètes et les systèmes solaires se forment. Image d'illustration.

Cette nouvelle remet ainsi fortement en question la compréhension des scientifiques sur la façon dont les planètes et les systèmes solaires se forment. Image d'illustration.

Des scientifiques ont fait la découverte d’une nouvelle planète exceptionnelle. Sa particularité repose sur ses dimensions hors normes, qui poussent les chercheurs à s’interroger quant à la manière dont elle a pu se former dans l’Espace.

Découverte

Une découverte a perturbé la communauté scientifique. Une planète si grande qu’ « elle ne devrait pas pouvoir exister », d’après les chercheurs. Elle ferait 13 fois la masse de la Terre et serait bien trop grande pour l’étoile qui gravite autour d’elle (à l’image, pour nous, de la Terre qui tourne autour du Soleil).

Nouvelle

Cette nouvelle remet ainsi fortement en question la compréhension des scientifiques sur la façon dont les planètes et les systèmes solaires se forment.

Nommé

Les scientifiques ont d’ores et déjà nommé ce couple cosmique. D’un côté, la petite étoile rouge, LHS 3154, qui est l’équivalent de notre Soleil, mais demeure assez « froide », puisqu’elle ne dépasserait pas les 2.600°C.

Planète

Et de l’autre, la planète géante « de type Neptune », LHS3154b. Ce qui ne concorde pas, c’est la distance qui les sépare. Elles sont, entre autres, 100 fois plus proches que la Terre et le Soleil.

Suvrath Mahadevan

« Le disque de formation de planètes autour d’une étoile comme LHS 3154 ne devrait pas avoir la masse suffisante pour former cette planète. Mais elle est là.

Revoir

Nous avons donc besoin de revoir notre compréhension de la formation des planètes et des étoiles », a déclaré Suvrath Mahadevan, de l’Université de Pennsylvanie.

Chercheurs

Les chercheurs ont rassemblé leurs connaissances en matière de formation des planètes, mais aucun scénario ne semble correspondre à ce cas de figure. Dans un premier temps, une formation peut s’expliquer par la fragmentation d’un disque protoplanétaire, sous l’effet de sa propre gravité. Les amas qui s’en dégagent finissent par produire des planètes massives.

Possibilité

Une autre possibilité repose sur l’accroissement progressif de poussière et de roches sur des protoplanètes, autrement dit des planètes en formation, qui grossissent peu à peu. Il s’agit par ailleurs du scénario le plus probable de la formation de notre système solaire.

Scientifiques

Selon les scientifiques, la deuxième explication serait la plus probable. Cependant, après plus de 300 simulations, aucune n’a été concluante. Le mystère est donc toujours entier.

Inexplicable

Aussi inexplicable soit-elle, cette planète existe pourtant bel et bien. Elle a été détectée grâce à la méthode des vitesses radiales, qui consiste à mesurer la vitesse relative d’un objet et donc à en déterminer la présence. C’est le spectrographe habitable Zone Planet Finder, du télescope Hobby-Eberly qui en est à l’origine.

Phénomène

Les difficultés que rencontrent les scientifiques pour expliquer ce phénomène démontre bien que beaucoup de questions substituent sur l’Espace. « Cette découverte fait vraiment ressortir à quel point nous savons peu de choses sur l’Univers », a indiqué Suvrath Mahadevan.

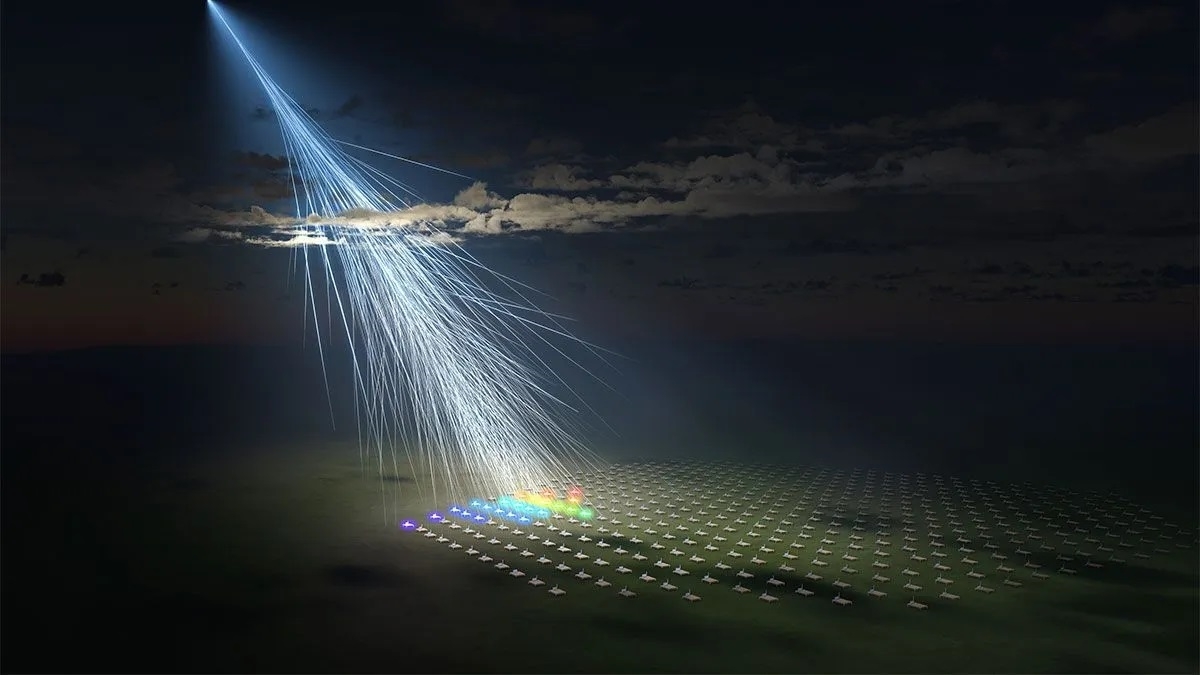

La Terre frappée par une énergie hors norme d'origine inconnue

Rayon cosmique ultra-énergétique, image d'illustration.

Rayon cosmique ultra-énergétique, image d'illustration.

Dans les annales de l'astronomie, une nouvelle intrigante et mystérieuse est sur le point de s'inscrire. Des chercheurs ont récemment détecté un rayon cosmique ultra-énergétique, nommé "Amaterasu", en référence à une déesse japonaise. Ce rayon cosmique exceptionnellement puissant suscite des interrogations considérables quant à son origine et à sa formation.

Rayon

Ce rayon cosmique a été observé le 21 mai 2021 par le projet Télescope Array, un vaste réseau composé de 507 détecteurs répartis sur une étendue de 700 km² dans l'Utah (États-Unis), mais son étude n'est parue que le vendredi 24 novembre 2023 dans la revue Science.

Énergie

Avec une énergie impressionnante de 244 exa-électrons-volts (EeV), "Amaterasu" se distingue comme l'un des rayons cosmiques les plus énergétiques jamais observés depuis le célèbre "Oh My God" (OMG) en 1991, d'une énergie atteignant 320 EeV.

Pespective

Pour mettre en perspective, l'énergie détectée équivaut à près de 50 % de l'énergie cinétique d'une balle de tennis lancée à 200 km/h. Toutefois, ce niveau d'énergie est porté par une seule particule, probablement un proton, ce qui rend sa singularité encore plus frappante.

Chercheurs

Ce qui perturbe grandement les chercheurs, c'est le lieu improbable d'origine de cette particule. En effet, "Amaterasu" semble provenir d'une zone de l'Univers dépourvue de galaxies, défiant ainsi les connaissances actuelles sur la formation des particules cosmiques.

Phénomènes

Les rayons cosmiques ultra-énergétiques, comme "Amaterasu", sont rares et proviennent généralement de phénomènes cosmiques intenses. Ces particules sont d'une énergie environ un million de fois supérieure à celle générée par les accélérateurs de particules terrestres.

Origines

Leur origine exacte reste souvent un mystère, et "Amaterasu" ne fait pas exception. Provenant d'une région vide de l'Univers, sans galaxies ou structures cosmiques connues, son origine défie les explications actuelles.

Impasse

Les scientifiques se heurtent à une impasse dans leur tentative de déchiffrer l'origine de cette particule cosmique. Les théories avancées se disputent sur l'éventualité d'une origine issue d'une physique inconnue au-delà du modèle standard des particules.

Les rayons cosmiques créent une luminescence atmosphérique (airglow) lorsqu'ils frappent l'atmosphère terrestre.Image: NASA/JSC.

Les rayons cosmiques créent une luminescence atmosphérique (airglow) lorsqu'ils frappent l'atmosphère terrestre.Image: NASA/JSC.

Complexité

Malgré cette complexité, les chercheurs ne baissent pas les bras. Pour tenter d'éclaircir ce mystère, l'expérience Télescope Array sera renforcée par l'ajout de 500 nouveaux détecteurs, augmentant considérablement la surface de capture à 2900 km².

Expansion

Cette expansion vise à accroître la sensibilité de l'expérience, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour élucider ces phénomènes cosmiques intrigants.

Détection

La détection d'"Amaterasu" ouvre la voie à de futures recherches, avec l'espoir que les observatoires de nouvelle génération pourront tracer l'origine de ces particules ultra-énergétiques, éclairant ainsi les causes de ces phénomènes hors du commun.

Découverte

Cette découverte, baptisée du nom d'une divinité de la religion shintoïque, continue d'alimenter les questionnements et les débats au sein de la communauté scientifique.

Énigme

Son énigme demeure entière, mais l'engagement des chercheurs à son égard est plus fort que jamais. À mesure que de nouvelles données seront collectées, l'espoir de percer le secret d'"Amaterasu" reste un objectif ambitieux pour les astronomes et physiciens contemporains.

Les sphérules métalliques découvertes par le physicien controversé de Harvard Avi Loeb et son équipe ont été identifiées

Ces fragments illustrés sont ce que le professeur de Harvard Avi Loeb pensait être la preuve d’une technologie extraterrestre provenant d’un mystérieux météore qui s’est écrasé sur Terre en 2014.

Plutôt que de s’avérer être la preuve d’un objet interstellaire ou d’une construction extraterrestre, une analyse indépendante a révélé que les sphérules sont très probablement des cendres de charbon provenant de pratiques industrielles humaines. Cette découverte devrait nous rappeler que, le plus souvent, l’explication décevante.

Saga

La saga des mystérieuses sphérules métalliques au fond de la mer semble avoir pris fin. Avi Loeb un physicien de Harvard et un membre très public de la communauté.

Extraterrestres

« les extraterrestres sont là » a annoncé qu’il avait trouvé plusieurs petites sphérules métalliques au large des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec des compositions chimiques qui sont « anormales par rapport aux alliages fabriqués par l’homme, aux astéroïdes connus et aux sources astrophysiques familières ».

Communauté

La communauté scientifique au sens large a immédiatement été sceptique à l’égard de ces affirmations, et il s’avère (sans surprise) que c’était pour une bonne raison.

Article

Un article publié dans Research Notes of the American Astronomical Society a montré que les compositions chimiques fournies par l’analyse de Loeb correspondent le plus étroitement non pas à la matière spatiale interstellaire, mais aux cendres de charbon produites par l’homme.

Décevant

C’est décevant et peu excitant, mais dans une histoire scientifique comme celle-ci, c’est probablement une bonne chose.

Probable

Il était toujours beaucoup plus probable que les sphérules s’avéreraient provenir d’une source « ennuyeuse », c’était qu’elles s’avéreraient avoir des origines extraterrestres.

Théorie

Mais Loeb était convaincu de sa théorie, qui était largement fondée sur son affirmation selon laquelle nous avions été frappés par un rocher de l’espace de loin, très loin.

Écrit

Selon un article écrit en 2019 et publié après révisions en 2022, Loeb pense qu’un objet qui a frappé l’atmosphère terrestre en 2014 connu sous le nom de CNEOS 20140108 par la communauté astrophysique s’est écrasé sur notre planète depuis l’extérieur de notre système solaire. Afin de tenter de le prouver, Loeb a mené une expédition sur ce qu’il croyait être le site de « l’impact » (qui était peut-être en fait illégal).

Traîneau

Une fois sur place, Loeb et son équipe ont utilisé un grand traîneau magnétique pour collecter les débris du fond marin.

Collection

Une partie de cette collection s’est avérée être ces sphérules qui ont fait couler beaucoup d’encre, et qui ont immédiatement enthousiasmé l’équipe. Comme l’a écrit Loeb, « La question fondamentale est évidente : ce premier objet interstellaire, reconnu datant de 2014 a-t-il été fabriqué par une civilisation technologique ? »

Raison

Il s’est avéré qu’il avait à moitié raison. Peut-être pas sur les origines interstellaires de l’objet de nombreux scientifiques pensent qu’il ne venait probablement pas de l’extérieur de notre système solaire, ou du moins, qu’il n’y avait pas assez de preuves pour dire qu’il s’agissait d’un intrus interstellaire.

Fabriquées

Il s’avère que les sphérules ont probablement été « fabriquées par une civilisation technologique » mais c’était notre civilisation technologique.

Composition

Selon la nouvelle étude, la composition chimique des sphérules ressemblait le plus à la contamination des cendres de charbon provenant des pratiques industrielles humaines, et non à des matériaux de construction extraterrestres ou même à un visiteur interstellaire naturel et météorique.

Teneur

« La teneur en fer s’est avérée cohérente par rapport aux rapports précédents de contamination par les cendres de charbon.

Concentrations

Les concentrations de nickel, de béryllium, de lanthane et d’uranium se sont avérées cohérentes avec les attentes des cendres de charbon à partir d’une base de données sur la composition chimique du charbon », indique l’étude. « L’origine météoritique est défavorisée. »

Ethan Siegel

Si l’on suivait la procédure scientifique la mieux établie, « l’origine météorique » n’aurait pas dû être la première idée examinée. Dans un article sur ce sujet pour Big Think, l’astrophysicien théoricien et communicateur scientifique Ethan Siegel souligne l’importance de commencer toute entreprise scientifique avec ce que les scientifiques appellent « l’hypothèse nulle ».

Façon

C’est la façon la plus ennuyeuse et la plus sensée d’expliquer un phénomène ou une découverte et en science, cela devrait toujours être votre point de départ. Ce n’est qu’une fois que l’hypothèse nulle est complètement écartée que vous devriez commencer à chercher des explications plus alternatives et potentiellement révolutionnaires.

Sherlock Holmes

Pour citer Sherlock Holmes, « quand vous avez éliminé l’impossible, tout ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité ».

Ordre

L’ordre de ces affirmations est essentiel : ce n’est qu’après-avoir éliminé l’impossible que l’on peut commencer à envisager l’improbable. Et c’est là, explique Siegel, le problème avec l’enquête de Loeb sur ces sphérules. Il n’a pas commencé avec l’hypothèse nulle, et s’est plutôt lancé dans l’enquête avec l’hypothèse extraterrestres ou, du moins, à des objets interstellaires.

Vérité

Maintenant, nous connaissons la vérité sur les sphérules. Mais la montée et la chute de ce phénomène devraient servir de rappel : si quelque chose semble trop cool pour être réel, c’est probablement le cas.

La NASA choisit Lockheed Martin pour fabriquer la fusée nucléaire qui nous emmènera sur la Lune

Lockheed Martin.

La NASA choisit Lockheed Martin pour fabriquer la fusée nucléaire qui nous emmènera sur la Lune la propulsion nucléaire thermique est très attendue, la NASA et la DARPA ont choisi la société Lockheed Martin pour développer un vaisseau doté d’un moteur de fusée thermique nucléaire.

Initiative

Annoncée en janvier 2024, cette initiative, pour laquelle BWX Technologies fournira le réacteur et le carburant, est baptisée Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO).

Agences

Les agences espèrent pouvoir faire une démonstration de cette technologie en 2027, en visant les futures missions vers Mars.

Avantages

La propulsion nucléaire thermique (NTP) a plusieurs avantages par rapport aux fusées conventionnelles. D’abord, elles sont entre deux et cinq fois plus efficientes, permettant aux vaisseaux de voyager plus rapidement et plus loin avec une grande agilité.

Besoins

De plus, leurs besoins, réduits en agent propulseur, laissent davantage de place pour stocker de l’équipement scientifique et autre bien essentiel.

Solutions

Cela offre aussi davantage de solutions pour avorter la mission, dans la mesure où les moteurs nucléaires rendent plus faciles les modifications de trajectoire en cas de retour plus tôt que prévu.

Facteurs

Ces facteurs combinés font de la NTP la solution idéale pour les voyages vers Mars.

Systèmes

"Ces systèmes de propulsion nucléaire thermique plus puissants et plus efficients peuvent fournir des temps de voyage réduits entre les destinations", déclarait Kirk Shireman, vice-président des campagnes d’exploration lunaire pour Lockheed Martin.

Réduire

"Réduire le temps de trajet est crucial pour les missions humaines vers Mars pour limiter l’exposition aux radiations de l’équipage".

Réacteur

Le système NTP utilisera un réacteur nucléaire pour chauffer l’argent propulseur hydrogène rapidement et à très haute température ce gaz passe ensuite dans la tuyère du moteur pour créer la poussée du vaisseau.

Propulsion

"Ce système de propulsion nucléaire thermique est conçu pour être extrêmement sûr et fiable, avec un combustible de type High Assay Low Enriched Uranium (HALEU) pour chauffer rapidement un gaz super-froid, comme l’hydrogène liquide", expliquait BWX.

Gaz

"Alors que le gaz chauffe, il s’étend rapidement et crée la poussée nécessaire pour déplacer le vaisseau de manière plus efficiente que les moteurs à combustion chimique conventionnelle."

Attendue

Propulsion nucléaire thermique est très attendue,et pour répondre aux inquiétudes d’éventuelles fuites radioactives dans l’atmosphère terrestre, la NASA et la DARPA prévoient de ne pas allumer le réacteur tant que le vaisseau n’a pas atteint "une orbite nucléaire sûre”, à partir de laquelle une éventuelle tragédie n’affectera pas la Terre.

Démonstration

Les agences voudraient pouvoir faire la démonstration d’une telle solution à partir de 2027, lancée depuis une fusée conventionnelle jusqu’à ce qu’elle atteigne "une localisation appropriée au-dessus de l’orbite terrestre basse".

Rôle

Les réacteurs nucléaires joueront aussi un rôle crucial pour l’alimentation des futurs habitats martiens. La NASA teste d’ailleurs des versions miniatures et portables de ce genre de technologie depuis 2018.

Univers parallèle détecté en Antarctique ?

L'Antarctic Impulsive Transient Antenna (Anita), le dispositif qui a peut-être permis de prouver l'existence d'un monde parallèle.

L'Antarctic Impulsive Transient Antenna (Anita), le dispositif qui a peut-être permis de prouver l'existence d'un monde parallèle.

Une découverte réalisée en 2016 par une équipe de scientifiques en Antarctique a refait surface ces derniers jours dans des médias du monde entier, mais ses travaux ont été très librement interprétés...

Secret

Le secret était là, prisonnier des glaces de l'Antarctique, attendant simplement que des chercheurs bravent le froid pour le débusquer : la preuve de l'existence d'un Univers parallèle au nôtre, où le temps défilerait à l'envers.

Histoire

Cette histoire infiniment séduisante, digne des meilleurs scénarios de science-fiction, des médias du monde entier l'ont relayée ces derniers jours.

Découverte

Les auteurs de la « découverte » touchent aujourd'hui les espérances, estimant pour la moins aventureuse cette hypothèse.

Fable

À l'origine de cette fable, il y a un projet très sérieux baptisé Anita (pour Antarctic Impulsive Transient Antenna), financé en partie par la NASA, l'agence spatiale américaine.

Ballon

À plusieurs reprises depuis 2006, un ballon bardé d'antennes de radio a survolé l'Antarctique à la recherche de particules venant de très loin dans l'espace et pouvant renseigner sur l'origine de rayons cosmiques.

Continent

Pourquoi au-dessus du continent blanc ? Parce que pour détecter ces particules à très haute énergie, les chercheurs s'intéressent aux ondes radio émise lors de leurs interactions à la surface de la Terre.

Matières

Seuls des matières comme le sel ou la glace sont suffisamment transparentes pour que l'on puisse les percevoir.

Scientifiques

En scrutant leurs données, les scientifiques ont constaté des choses bizarres. À de très rares occasions, les rayons cosmiques semblaient non pas se refléter dans la glace, mais surgir de la glace, comme s'ils ne venaient pas d'un endroit éloigné de l'espace, mais de la Terre elle-même.

Chercheurs

Dès lors, les chercheurs du projet Anita ont tenté de comprendre ce qui apparaissait comme des « anomalies » et ont publié leurs premières observations en 2016.

Étrange

C'est aussi à partir de là que les choses ont commencé à leur « échapper ». L'étrange découverte a en effet titillé de nombreux autres scientifiques.

Luis A. Anchordoqui

En mai 2018, l'équipe de Luis A. Anchordoqui, de l'Université de New York, a postulé que les « événements d'Anita » seraient la « preuve » de l'existence d'un « Univers symétrique ». Son raisonnement ?

Particules

Les particules en question n'ayant pas pu selon eux « traverser » la Terre, si elles semblent en surgir, c'est parce qu'elles remontent...le temps, et évoluent donc dans un univers parallèle, l'hypothèse a été détaillée en avril 2020 dans New Scientist, une revue britannique réputée.

Information

Et c'est de manière pas toujours scrupuleuse que l'information a été reprise par le tabloïd britannique Daily Star, puis par le (New York Post, The Sun, Daily Mail...), y compris en France.

Y aurait-il un univers miroir de l'autre côté du Big bang / Image d'illustration.

Y aurait-il un univers miroir de l'autre côté du Big bang / Image d'illustration.

Peter Gorham

Voyant ses travaux mal interprétés, Peter Gorham, responsable d'Anita, a mis les choses au clair.

Univers

« Toute cette histoire d'Univers parallèle n'a pas été inventée par nous, mais d'une manière ou d'une autre, nous y avons été associés », a-t-il déploré jeudi sur le site de l'Université de Hawaï, où il enseigne la physique.

Journaliste

« Un journaliste s'est trompé, l'a lié à nous et il a malheureusement fait boule de neige. En fait, nous n'avions rien à voir avec le développement de l'idée d'un univers parallèle. »

Anomalies

Cité par le site ScienceAlert, Peter Gorham décrit la démarche adoptée par son équipe : « Nous avons rencontré un petit nombre d'anomalies dans nos données, et une fois que nous avons épuisé toutes les explications possibles dans le modèle standard de la physique.

Examiner

C'est seulement alors qu'il est temps d'examiner d'autres idées qui repoussent ses limites nous ne sommes vraiment pas encore, certainement pas, au point où des univers parallèles sont nécessaires !

Hypothèse

Les chercheurs d'Anita privilégient eux l'hypothèse que les particules détectées soient bel et bien venues de l'espace, mais soient passées au travers de la Terre ! Ce qui a déjà de quoi fasciner !

Lois

Lois de la physique défiées ? Les astrophysiciens savent que certaines particules, les neutrinos, interagissent très peu avec la matière. Ceux qui proviennent du Soleil sont ainsi capables de traverser notre planète.

Étonne

Ce qui les étonne, c'est qu'il en soit de même avec des particules à très haute énergie venues de loin.

Incroyables

« A ces niveaux d'énergie incroyables, les neutrinos sont comme d'énorme taureaux dans un magasin de porcelaine, ils deviennent beaucoup plus susceptibles d'interagir avec les particules de la Terre », expliquait le professeur Alex Pizzuto, de l'Université de Wisconsin–Madison, dans un billet de blog en janvier dernier.

Supernova

Pour que quelques-unes de ces particules soient passées au travers de la planète, il faudrait donc que celle-ci en ait été « bombardée ». Par exemple, par une étoile qui explose, type supernova, comme l'a suggéré l'équipe d'Anita.

Idée

Mais cette idée n'est pas corroborée pas les expériences de l'observatoire IceCube, qui s'intéresse également aux neutrinos en Antarctique et pour lequel travaille Alex Pizzuto.

Équipes

Les deux équipes sont d'accord sur un point : si l'anomalie n'est pas due à un problème de détection, l'explication peut défier le modèle standard de la physique des particules.

Fabian Schüssler

Interrogé, Fabian Schüssler, astrophysicien au Centre d'énergie atomique (CEA), défend une autre hypothèse mise en avant dans un article scientifique l'an dernier.

incidence

La forme des couches de glace pourrait avoir eu une incidence sur la détection des signaux. Il suggère d'aller sonder la calotte aux endroits précis où se sont produites les anomalies.

Mystère

Ce qui permettrait peut-être, enfin, de lever le mystère.

Date de dernière mise à jour : 15/06/2024