Mystéres 18

Depuis 300 ans de mystérieux objets à douze faces sont découverts

Deux dodécaèdres et un icosaèdre. Rheinisches Landesmuseum Bonn. Les dodécaèdres proviennent de Bonn et Frechen-Bachem, l'icosaèdre d'Arloff.

Deux dodécaèdres et un icosaèdre. Rheinisches Landesmuseum Bonn. Les dodécaèdres proviennent de Bonn et Frechen-Bachem, l'icosaèdre d'Arloff.

En Angleterre, des archéologues amateurs ont découvert en 2023 un objet métallique, enfoui dans un champ proche du village de Norton Disney, dans le Lincolnshire, indique Vice. En réalité, il s'agit d'un dodécaèdre (une figure géométrique à douze faces) romain.

Formes

Généralement en bronze ou en pierre, ces petites formes datent du IIe au IVe siècle après J.-C. et chacune de leurs faces porte un trou circulaire en son centre. Depuis plus de 300 ans, les spécialistes en découvrent un peu partout en Europe.

Objets

Pourtant, personne n'arrive pas a comprendre à quoi servaient ces objets. Ils ne portent aucune trace de texte ni de chiffres qui pourrait fournir des indices sur leur utilisation.

Dodécaèdres

La plupart des dodécaèdres ont été dénichés dans l'ancienne Gaule, c'est-à-dire le territoire correspondant aujourd'hui au nord de l'Italie, à la France, la Belgique, l'Allemagne et au sud des Pays-Bas. La découverte de Norton Disney est la première dans cette région de l'Angleterre, les Midlands.

Carte de L’Empire Romain au premier siècle après Jésus-Christ.

Carte de L’Empire Romain au premier siècle après Jésus-Christ.

Michael Guggenberger

Selon l'archéologue Michael Guggenberger, cette forme à douze faces a joué un rôle important dans les cultures grecques et romaines, pendant des siècles. « Le dodécaèdre pentagonal régulier est l'un des cinq solides de Platon, celui qui représente le cosmos, l'univers dans son ensemble », précise Vice.

Richard Parker

Richard Parker, secrétaire du groupe d'histoire et d'archéologie de Norton Disney, soupçonne que les dodécaèdres étaient utilisés pour des pratiques religieuses ou rituelles. Selon le média, les chercheurs ont avancé près de cinquante théories différentes concernant l'utilisation de ce polyèdre. Il pourrait s'agir d'une arme, d'un jouet, ou encore d'un bougeoir.

Matériaux

« D'après le nombre de pièces trouvées, la qualité des matériaux et le processus de fabrication coûteux, il est évident que ces dodécaèdres n'étaient ni des objets d'occasion que l'on pouvait acheter aux coins des rues, ni des objets extrêmement rares », détaille Michael Guggenberger.

Site

Richard Parker est optimiste et pense que le site de Norton Disney a beaucoup à offrir. Ce dernier regorge d'artefacts archéologiques qu'il reste à découvrir, et qui livreront sûrement de nouveaux éléments de réponses concernant les dodécaèdres.

États-Unis : un Français découvre un incroyable diamant

Julien Navas a exprimé sa volonté de ne pas vendre sa pierre.

Julien Navas a exprimé sa volonté de ne pas vendre sa pierre.

Le jeudi 11 janvier 2024 en voyage aux États-Unis, un Français a découvert un diamant rare lors de sa visite du « Cratère des diamants », un parc situé dans l'Arkansas. Il s'agit de la huitième plus grosse pierre jamais retrouvée sur le site.

Pierre

Une pierre précieuse qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros Julien Navas, 42 ans, a trouvé l'impensable lors de son séjour Outre-Atlantique : un diamant brun de 7,46 carats.

Français

De passage aux États-Unis pour assister au lancement de la fusée Vulcan Centaur, à Cap Canaveral, en Floride, ce Français originaire de Paris a fait cette découverte exceptionnelle lorsqu'il a décidé se rendre dans le célèbre « Cratère du Diamants » (Crater of Diamonds), un parc situé dans le sud du pays.

Creuser

« Je suis arrivé au parc vers 9 h et j'ai commencé à creuser, c'était très fatigant », raconte-t-il. Il s'agit du huitième plus gros diamant jamais découvert sur le site.

Julien Navas

Julien Navas a exprimé sa volonté de ne pas vendre sa pierre, souhaitant que celle-ci soit taillée en deux afin d'en confectionner deux bagues : une pour sa fiancée et une pour sa fille.

Exploitation

Le site du parc était autrefois une exploitation minière commerciale de diamants, mais en 1972, il a été transformé en parc d'État.

Un visiteur français découvre un diamant de 7,46 carats au parc national Crater of Diamonds.

Un visiteur français découvre un diamant de 7,46 carats au parc national Crater of Diamonds.

Visiteurs

les visiteurs peuvent chercher des diamants dans une zone de champ de 37 acres (environ 15 hectares) qui contient une variété de roches, de minéraux et bien sûr, des diamants.

Parc

Le parc d’État Crater of Diamonds est le seul site au monde où, pour un petit droit d’entrée, chacun peut venir chercher des diamants et garder ses trouvailles.

Outils

Les visiteurs peuvent louer des outils tels que des pelles et des tamis, et ils sont autorisés à garder tout diamant, minéral ou pierre précieuse qu'ils trouvent.

Diamants

De nombreux visiteurs ont en effet découvert des diamants au fil des ans, ce qui a contribué à la réputation du parc. Cependant, la plupart des diamants trouvés sont relativement petits.

Activités

Le parc offre également d'autres activités récréatives, des sentiers de randonnée, des aires de pique-nique et un centre d'accueil où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la géologie de la région et les techniques de recherche de diamants.

Le mystère de la grotte de Montérolier

La grotte de Montérolier.

La grotte de Montérolier.

Été 1995, neuf personnes ont pénétré dans la grotte de Montérolier en Normandie, pour ne plus jamais en ressortir. Face aux expertises, les doutes planent toujours sur les circonstances de l'accident.

Galeries

Au premier jour de l'été 1995, neuf personnes, trois jeunes adolescents et six adultes, pénètrent dans un dédale de galeries creusées dans le sous-sol pour ne plus jamais en ressortir. À quelques minutes du village de Buchy, la grotte de Montérolier, est un lieu bien connu des gens du coin.

Site

Un site d'exploration pour les curieux et un terrain de jeu pour les enfants. Ce sont les Allemands qui, en toute hâte, à la fin de la guerre, ont construit cet immense complexe destiné à accueillir les bombes volantes destinées à détruire Londres.

Parcours

La grotte sert de parcours de jeu de piste ou de chasse au trésor à tous les enfants du pays. Gérard Duvivier, féru de spéléologie, propose ses services pour guider un groupe de sapeurs-pompiers arrivé sur les lieux.

Drame

Mais ni lui, ni le sapeur de Buchy Fabrice Pigny, ni le caporal-chef Bruno Poulain, le sergent Laurent Pannier, le capitaine-médecin Jean-Yves Soulard, tous trois de Rouen, n'en sortiront vivants. Ils entreront sans appareils respiratoires, certains se perdront, l'un d'eux trouvera les corps des enfants. Mais ils tomberont les uns après les autres.

Investigations

Les investigations ont soulevé plus de questions que de réponses. Face à des familles anéanties, la justice a toujours affirmé une intoxication au monoxyde de carbone, due à un feu allumé par les enfants. sans toutefois communiquer les dossiers médicaux.

Scepticisme

Le scepticisme des familles n'a jamais cessé d'exister, suite au témoignage effarant d'un survivant, le sapeur-pompier volontaire Dominique Petit. Ce dernier a toujours décrit un nuage gris ainsi qu'une odeur d'œuf pourri.

Analyses

En 1997, toutes les demandes de nouvelles analyses des familles sont rejetées. La justice prononce alors un non-lieu puis classe le dossier. "Ce sera le mur à chaque fois pour nous, témoigne José Lampérier, père de Pierre Lampérier, un des enfants qui ont perdu la vie".

La grotte de Montérolier.

La grotte de Montérolier.

Demandes

"Toutes les demandes, y compris jusqu'en cassation, ce seront des refus. Tout le monde trouve ça troublant, mais devant vous, vous avez la justice. Votre feuille est blanche, mais on vous dit qu'elle est noire. Et vous avez intérêt à comprendre que votre feuille est noire, car de toute façon, elle est noire".

Cavité

Malgré la découverte d'une cavité inexplorée, 5 ans après le drame, le dossier judiciaire n'a jamais été rouvert. L'espace pourrait toujours contenir des déchets chimiques inflammables, de quoi attester les dires de Dominique Petit.

Secret

Le père d’une des victimes, tout comme la population, continue de croire qu’on a cherché à cacher un terrible secret, celui d’un gaz toxique qui aurait été stocké dans la grotte et qui expliquerait une telle hécatombe. D'autant que du cyanure a été retrouvé dans le sang de toutes les victimes.

Découverte

À cela, s'ajoute la découverte, dans les années 90, qu’il y avait non loin de là, en 1944, à Villers-Saint-Sépulcre, une usine franco-allemande de fabrication de Zyklon B, le gaz à base de cyanure utilisé dans les chambres à gaz. Même si cela ne prouve rien, cela permet de comprendre comment le contexte a alimenté le soupçon.

Élément

Autre élément, la décision, la nuit du drame, d’interrompre les secours pendant sept heures, le temps de faire ventiler les galeries.

Il existe une autre ville nommée Lyon aux États-Unis

Lyon, Mississippi / États-Unis.

Lyon, Mississippi / États-Unis.

Bienvenue à Lyon, Mississippi, une bourgade nichée au cœur du comté de Coahoma et homonyme de notre capitale des Gaules. Une ville qui aurait même été nommée en référence à Lugdunum.

Mississippi

Au coeur de l'état du Mississippi, il est une petite bourgade dont le nom nous semble étrangement familier : Lyon. Parfaite, homonyme de notre capitale des Gaules, cette ville américaine offre néanmoins des panoramas radicalement différents.

Horizons

Des horizons désertiques baignés par le soleil du Sud-Américain. Mais Lyon, Mississippi, a une histoire qui lui est propre.

Fondée

Fondée en 1897, cette petite communauté d'à peine 288 habitants a vu ses jours de gloire avec une population de 446 âmes en 1990. Bien qu'elle soit entourée de mystère, une chose est sûre : Lyon, Mississippi, partage plus qu'un nom avec notre cité française.

Information

Selon une information, cette ville américaine aurait été baptisée en hommage à Lyon.

Voiture

À environ 1 h 30 en voiture de la vibrante Memphis, Lyon, Mississippi, dévoile son charme en toute modestie. Malgré son statut de petit village, elle a vu défiler des personnalités marquantes, contribuant à tisser la trame de son histoire.

Poète

Parmi elles, le poète et vétéran de guerre Lamar Fontaine, le légendaire chanteur de blues, le footballeur professionnel Charles Mitchell ou encore l'écrivain Lacy Banks ont laissé leur empreinte dans ce coin reculé du Mississippi.

Tennessee Williams

Mais c'est sans doute l'immense Tennessee Williams, l'un des dramaturges les plus influents du XXe siècle à qui l'on doit un tramway nommé Désir (1947), La Chatte sur un toit brûlant (1955) et Doux oiseau de jeunesse (1959), qui a conféré à Lyon, Mississippi, une notoriété particulière. Dans son poème "The Couple", il évoque un mystérieux duo errant à Lyon, un couple fantomatique perché sur un échafaudage de bois.

Vestiges de l’Égypte antique le long du Nil

L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.

L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.

L'Égypte est une étrange réalité géographique. Tout s'y fait au contraire des autres pays, remarque Hérodote. C'est une longue oasis verdoyante d'une fertilité extraordinaire.

Aridité

Mais, hors de la plaine qui borde le fleuve, c'est un terrain d'une affreuse aridité, qui commence de manière si abrupte qu'on peut avoir un pied dans les cultures et l'autre dans le désert. Ailleurs, les inondations sont irrégulières et destructrices ; ici, elles sont étonnamment réglées et fécondantes.

Peuples

Les autres peuples doivent défendre leurs frontières. L'Égypte n'a à se garder qu'au nord-est, vers la péninsule du Sinaï et, encore, faut-il pour l'attaquer sérieusement des empires organisés, parce qu'il est nécessaire de franchir un désert inhospitalier pour arriver à l'eau et aux cultures.

Ailleurs

Partout ailleurs, des solitudes sableuses et mortelles la protègent. Elle n'a été conquise qu'une fois par le sud, au VIIIe siècle.

Particularité

Le lit du fleuve présente aussi une curieuse particularité. Tant qu'il descend du sud au nord entre les montagnes arabiques à l'est et les hauteurs libyques à l'ouest, la vallée est unique, relativement étroite, de climat tropical.

Memphis

Lorsque, au nord de l'antique Memphis, il s'étale en sept branches dans l'ancien golfe marin, colmaté par le limon qu'il charrie, on a une vaste plaine, sillonnée de canaux qui se terminent vers la mer par d'impénétrables fourrés.

Climat

Parfois, il pleut, surtout dans la partie nord ; beaucoup d'arbres à feuilles caduques marquent nettement la distinction entre l'été et l'hiver.

Végétation

Une végétation méditerranéenne croît jusqu'à une centaine de kilomètres de la côte. La Basse Égypte s'oppose à la Haute-Égypte. La dualité du pays est réelle, même si ensuite elle devient en quelque sorte mythique. Mais l'ensemble est voué à l'unité. Depuis l'union du double-Pays par le roi Ménès, toute division a été pour l'Égypte une catastrophe.

Prospérité

La prospérité est fonction d'une organisation unifiée depuis la première cataracte jusqu'à la mer : creusement des canaux, retenue plus ou moins prolongée des eaux, réserves destinées à parer aux besoins en cas d'irrégularités de la crue.

Territoire

Mais la longueur même du territoire, en des temps où les communications étaient beaucoup plus lentes qu'aujourd'hui, favorisait son morcellement.

Pharaon

Aussitôt que la poigne du pharaon se relâchait et que les particularismes locaux aboutissaient à des royautés ou tout au moins à des principautés multiples, c'était la misère dans la vallée et l'invasion étrangère.

Nomades

Les nomades asiatiques qui poussaient leurs troupeaux dans les déserts, à l'ouest du Sinaï, avaient tendance à aller chercher l'eau et le fourrage sur les confins cultivés de l'Égypte, naturellement, ils pillaient quand on ne voulait pas leur accorder ce qu'ils demandaient.

Libyens

Ils s'infiltraient et parfois les Libyens s'installaient, à l'ouest, Ils avaient plus de facilités pour se déplacer le long de la côte, il y avait toujours un peu de pâture, quelques arbres et des points d'eau.

Périodes

On appelle communément « périodes intermédiaires » ces moments où se relâcha le pouvoir royal, mais nous éviterons ce mot qui ne signifie rien pour garder le terme de « royautés multiples », très clair par lui-même.

Histoire

Elles se situent après la VIe et après la XIIIe dynastie. L'histoire de l'Égypte pharaonique est celle de l'alternance de centralisation accompagnée d'extension territoriale et de développement social et d'émiettement du pouvoir, lié à l'invasion étrangère et à la décadence.

Prospéré

L'Égypte des pharaons a prospéré pendant près de 3 millénaires. Aucun autre État ni aucune autre civilisation ne peut en dire autant.

Grandeur

Elle doit en bonne partie sa longévité et sa grandeur à son environnement géographique : une vallée fertile isolée par le désert.

L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.

L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.

Sahara

Vers 6500 av. J.-C., le Sahara précédemment fertile se transforme en désert. Ses habitants cherchent leur survie en se regroupant sur les bords du Nil.

Fleuve

Né au sud, dans les montagnes d'Éthiopie, le fleuve coule vers la Méditerranée, au nord, en traversant le désert sur plus de mille kilomètres.

Fonte

Tous les ans, en septembre, gonflé par la fonte des neiges d'Éthiopie, il sort de son lit et inonde sa vallée, en se retirant, au mois de décembre, il laisse dans la vallée un limon très fertile, il s'agit de la terre arrachée aux hauts plateaux d'Éthiopie.

Paysans

Les paysans de la vallée arrivent très vite à tirer le meilleur parti des crues du fleuve. Grâce au limon, ils obtiennent en un temps record d'abondantes récoltes de céréales.

Résultats

Ces résultats sont rendus possibles grâce à une mise en commun des efforts de tous et à des règles strictes pour le partage des terres et l'entretien des canaux d'irrigation et de drainage.

Roi

Le roi du pays (désigné sous le terme de pharaon) devient le garant de l'ordre social et s'avère indispensable à la gestion des crues périodiques. Il est assisté par de nombreux fonctionnaires et des scribes sélectionnés pour leur maîtrise de l'écriture.

Hypothèse

Certains archéologues émettent l'hypothèse que les besoins administratifs sont à l'origine de l'écriture égyptienne, à base de hiéroglyphes (idéogrammes), à peu près contemporaine de l'écriture cunéiforme de Mésopotamie (ou même antérieure).

Crue

Pendant la crue du fleuve, quand il est impossible de travailler dans la vallée, les paysans se mettent au service de l'administration royale et construisent des canaux d'irrigation, des digues, mais aussi des temples, des palais et des tombeaux.

Hérodote

Le voyageur grec Hérodote, découvrant le royaume des pharaons sur son déclin, a pu écrire avec une grande justesse : « L'Égypte est un don du Nil » .

Empire

Sous l'Ancien Empire, les Égyptiens tendent à penser que seuls les pharaons et leur entourage méritent d'être momifiés et d'accéder à la vie éternelle.

Tombeaux

D'où les énormes tombeaux en pierre que se font construire les premiers pharaons dans l'espoir que leur cadavre y soit conservé à l'abri des pillages et de la putréfaction. Au fil des siècles, ils accèdent à l'idée plus réconfortante que la résurrection est accessible à tout un chacun.

L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.

L'Égypte est une étrange réalité / Photo Colette Colognac.

Sphinx

Le Sphinx, les tombeaux des pharaons, les momies, les grandes pyramides. L’Égypte est une destination mythique et il suffit de se retrouver une seule fois devant un temple de 4 000 ans recouvert de hiéroglyphes pour comprendre pourquoi. En voyageant le long du Nil, on est assuré de découvrir de nombreuses merveilles. En voici quelques-unes !

Le grand temple de Ramsès II d’Abou Simbel.

Le grand temple de Ramsès II d’Abou Simbel.

Temple

Près de la frontière soudanaise, au cœur de l’ancien royaume de Nubie, le grand temple de Ramsès II d’Abou Simbel compte parmi les plus impressionnants d’Égypte.

Façade

Sa façade de 30 mètres de haut est sculptée dans la falaise et flanquée de quatre immenses colosses de pierre représentant le fameux pharaon, qui a régné au 13e siècle avant notre ère.

Assouan dans l’égyptien ancien avait pour nom Swenet qui signifie commerce assume son rôle de sanctuaire de l’histoire de la Méditerranée.

Assouan dans l’égyptien ancien avait pour nom Swenet qui signifie commerce assume son rôle de sanctuaire de l’histoire de la Méditerranée.

Assouan

Que ce soit pour son souk animé (rempli de cafés où l’on fume la shisha, de paniers de dattes et de petits sphinx en toc), pour ses temples de Philae (joliment isolés sur une île du Nil) ou pour son grand hôtel Old Cataract (construit par Thomas Cook en 1899 et ayant accueilli Agatha Christie !)

Ville

La ville d’Assouan est un incontournable. Aux portes de la Nubie, plusieurs croisières sur le Nil y débutent.

Le Temple d’Horus à Edfou / Photo Colette Colognac.

Le Temple d’Horus à Edfou / Photo Colette Colognac.

Horus

Construit au 1er siècle avant notre ère, le temple d’Horus, à Edfou, est particulièrement bien préservé. Ses deux faucons de granit noir, son pylône (façade) de 36 mètres de haut et ses murs, complètement couverts de hiéroglyphes sont impressionnants, tout comme son spectacle sons et lumières en soirée.

Le temple de Kom Ombo / Photo Colette Colognac.

Temples

Les temples ne manquent pas en Haute Égypte, dans la partie sud du Nil. Celui de Kom Ombo a de particulier qu’il était dédié à Sobek, le dieu à la tête de crocodile.

Musée

Dans le petit musée adjacent, on découvre avec fascination une vingtaine de momies de crocodiles vieilles de 4 000 ans, trouvées quelques kilomètres plus loin dans le cimetière d’El Shabt, aux côtés de quelque 200 momies humaines.

Le temple de Karnak a Louxor dans la nuit.

Le temple de Karnak a Louxor dans la nuit.

Lac

Au Sud de l’angle des deux grands axes de Karnak, se situe le grand lac sacré. L’eau provient de la nappe phréatique. (80 mètres x 130 mètres). C’est une forme visible du Noun, l’océan d’énergie primordiale. Ce lac avait vraiment plusieurs fonctions :

- il servait à la navigation des barques rituelles lors de mystères auxquels participaient un petit nombre d’initiés.

- il servait également de lieu où se purifiaient les officiants chargés de participer aux rituels quotidiens.

Le lac sacré (80 mètres x 130 mètres) / Photo Colette Colognac.

Louxor

Anciennement nommée Thèbes, Louxor est une ville égyptienne de 500 000 habitants, où les commerces modernes et les calèches taxis se mêlent aux ruines de l’Antiquité. On y découvre deux temples célèbres qui étaient autrefois reliés par une allée de sphinx de pierre de 3 km de long.

Construit

Il s’agit des temples de Louxor et de Karnak, Construit par plusieurs Pharaons entre 2200 et 360 av. J.-C., le temple de Karnak héberge le grand temple d'Amon, d'autres petits temples et sanctuaires ainsi que le grand lac sacré, Hatchepsout, Séthi Ier, Ramsès II et Ramsès III sont les Pharaons les plus importants qui ont participé à sa construction.

Salle

La salle des colonnes est sûrement la partie la plus impressionnante du temple. Avec plus de 5 000 mètres carrés, elle contient 134 colonnes.

Colonnes

Les 12 colonnes centrales sont plus larges et soutiennent le toit, aujourd'hui détruit, à 23 mètres de hauteur, a l'entrée du temple (avant de franchir le premier pylône), 40 sphynx à la tête de bélier vous accueilleront. Ils constituent le début de l'avenue des sphinx, qui s'étendait jusqu'au temple de Louxor et au Nil.

Grandiose

Le premier est à voir pour ses colosses de pierre qui deviennent dorés au coucher du soleil, le second, immense et quatre fois millénaire, est considéré comme le complexe religieux le plus grandiose de toute l’Egypte antique.

La vallée des Rois.

La vallée des Rois.

Hiéroglyphes

Si vous rêvez de voir des murs tapissés de hiéroglyphes colorés, des sarcophages de pierre ayant jadis caché des momies sacrées et des antichambres souterraines autrefois remplies de trésors, c’est dans la vallée des Rois que vous devez aller.

Tombeaux

Situé près de Louxor, sur la rive ouest du Nil, c’est là que se trouvent enfouis les tombeaux des pharaons et de leur famille. Thoutmôsis, Aménophis, Ramsès, Séthi, Toutankhamon. Plus de 60 tombes royales y ont été mises à jour, datant de 1500 à 1100 avant notre ère. Incroyable !

Les pyramides de Gizeh.

Les pyramides de Gizeh.

Gizeh

Situées dans les dunes du Caire, tout près des limites de la ville, les pyramides de Gizeh ne laissent personne indifférente.

Pyramides

Le site compte trois pyramides principales : Khéops, Khéphren et Mykérinos. La première est la seule des sept merveilles du monde antique qui soit encore debout, et on peut pénétrer à l’intérieur par un long passage sombre et étroit.

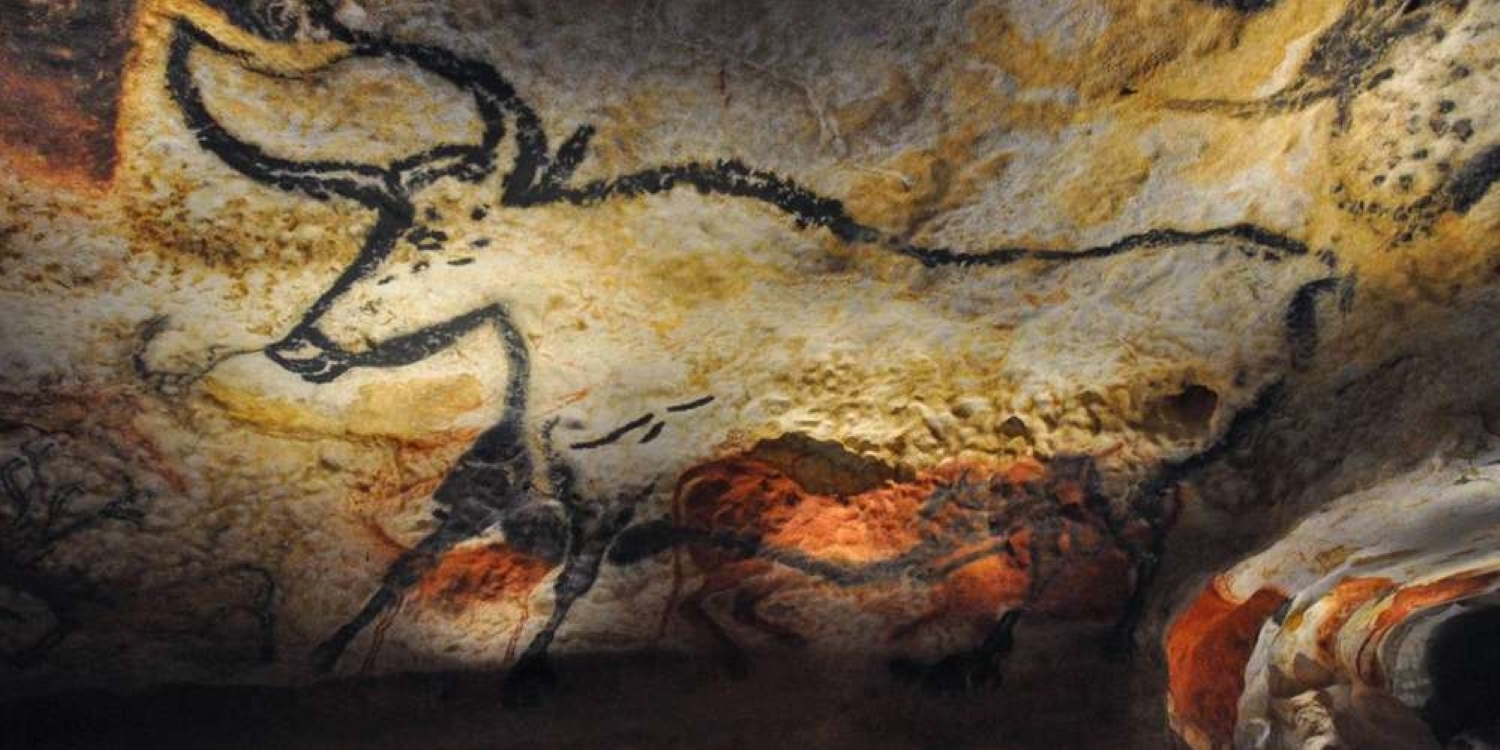

La découverte de la mystérieuse grotte de Lascaux

Une récente visite de contrôle dans le puits par la conservatrice Muriel Mauriac. © Crédit photo : Drac Nouvelle Aquitaine.

Une récente visite de contrôle dans le puits par la conservatrice Muriel Mauriac. © Crédit photo : Drac Nouvelle Aquitaine.

En 1940, en Dordogne, des enfants découvraient une mystérieuse grotte. Il y a plus de 80 ans, la découverte d’un physicien américain allait bouleverser la recherche historique.

Histoire

C’est le carbone 14. Grâce à cet élément radioactif, un mystère allait pouvoir être éclairci. Découvrez l'histoire de la découverte de la grotte de Lascaux.

Armistice

Depuis l’armistice du 22 juin 1940, le département de la Dordogne fait partie de la zone libre, au sud de la ligne de démarcation.

Montignac-sur-Vézère

Le 12 septembre 1940 , parce que dans les bois de Montignac-sur-Vézère, leur chien, appelé Robot, s’excite devant l’entrée d’un souterrain, quatre garçons se persuadent que c’est un passage secret.

Périgourdins

Pour ces jeunes Périgourdins, il devait sûrement conduire au trésor du château de Montignac. On en parlait dans la région depuis longtemps. On ne savait pas en quoi il consistait, mais on assurait même qu’il vaudrait une trentaine de millions de l’époque !

Adolescents

De quoi faire rêver des adolescents ! L’un des jeunes gens, Marcel Ravidat, d’abord seul, découvre une ouverture dans la colline au bord du plateau dominant la Vézère. Quatre jours plus tard, il revient avec ses amis Jacques Marsal, Georges Agniel, et Simon Coencas. Les garçons, au moyen d’une corde, s’enfoncent dans l’inconnu.

Lueur

Soudain, à la lueur vacillante de torches, ils font une découverte stupéfiante. Ce qui semblait être un trou de renard est, en réalité, l’amorce d’une cavité.

Lumière

Comme l’éclairage est insuffisant, ils ressortent et dans une ferme voisine, ils dénichent une pompe. Munie d’une mèche imprégnée de pétrole, elle leur fournit une lumière plus forte.

Découverte

Ce qu’ils voient les stupéfie : sur les parois d’une galerie, ils découvrent de grands dessins colorés. De l’ocre, du jaune, du violet, un incroyable bestiaire : sur une vingtaine de mètres, sont représentés de grands taureaux, des cerfs, des aurochs, des chevaux plus petits que les autres animaux.

Taureau

La plus grande représentation mesure environ 5,50 m de long. Un taureau géant ! Dans un silence de cathédrale, ce spectacle est fantastique !

Animaux

Comment est-il possible de trouver une telle accumulation graphique sous la terre ? Qui a peint ces animaux ? Et surtout Emus, les inventeurs de ce trésor inattendu ne vont pas plus loin.

Émerveillés

Ils sont émerveillés, mais tout de même pas très rassurés ! Ils ressortent et font part de leur découverte à M. Laval, le seul archéologue du pays de Montignac.

Maurice Thaon

Mais celui-ci, souffrant, s’il les croit, ne peut se déplacer. Il charge un de ses amis, Maurice Thaon, de vérifier cette nouvelle.

Croquis

Ce dernier se rend dans la grotte, fait de nombreux croquis de ce qu’il voit et confirme les dires des adolescents.

Abbé

Il porte immédiatement ses dessins à l’abbé Henri Breuil. cet ecclésiastique est un célèbre préhistorien, membre de l’Académie des Inscriptions et des Belles lettres, professeur au Collège de France.

Paléolithique

Sa spécialité est l’art paléolithique. Il a déjà participé à la découverte et à l’authentification de plusieurs grottes. Dès le lendemain, l’abbé Breuil et deux collègues se rendent dans ce qu’on appelle désormais la grotte de Lascaux.

Experts

Celle-ci est, pour la première fois, visitée d’une façon scientifique, par des experts. L’abbé Breuil n’en doute pas Lascaux est la plus importante grotte ornée découverte depuis une cinquantaine d’années.

Peintures

L’ampleur et la qualité des peintures permettent de les comparer à celles de la grotte d’Altamira, découverte en Espagne en 1879, qu’il a étudiées.

Crypte

L’abbé Breuil est émerveillé. Il est frappé par l’analogie de ce lieu avec la crypte d’une basilique. Il déclare que Lascaux "est la Chapelle Sixtine de la Préhistoire". La formule, remarquable, devient vite célèbre. Le préhistorien dresse une nomenclature rapide des peintures, il y en a cent vingt. Curieusement, il n’y a ni Rennes ni mammouths.

Ours

Mais des ours, des lions et des bisons sont identifiés. Dans ce qu’on appelle aujourd’hui, le puits, une scène est particulièrement intéressants : c’est celle d’un homme qui gît renversé près d’un bison éventré, qui perd ses entrailles. À l’évidence, il y a eu un combat entre l’animal et l’homme.

Blessé

Celui-ci, blessé, est représenté par un simple trait noir, à la manière d’un dessin d’enfant, mais son anatomie est correcte.

Personnage

Ce personnage est observé par un oiseau tandis qu’un rhinocéros semble s’éloigner. On peut véritablement supposer que c’est l’évocation d’une chasse.

Images

L’abbé Breuil et ses compagnons remarquent que certaines de ces images ont été repeintes modifiées reprises complétées par des contours différents comme si l’artiste avait eu des remords.

Traits

Il y a des superpositions de traits et de couleurs. Ce sont des hésitations que connaissent, à toutes les époques et dans tous les genres, bien des illustrateurs.

Analyses

Les analyses radiographiques l’ont déjà prouvé. Parfois, on peut aussi penser que le dessin primitif a été utilisé, plus tard, par d’autres artistes que l’auteur initial. Mais comment savoir le temps qui s’est écoulé entre les premiers traits et les corrections ultérieures ?

Exploration

En continuant leur exploration de Lascaux, les préhistoriens découvrent des lampes, des sagaies, des éléments de parures, des restes d’échafaudages, de colorants et de pierres ayant servi à graver les scènes dans la roche.

Œuvres

Si ces œuvres sont déjà fascinantes et suscitent toutes, sortes d’interrogations, la configuration de la grotte n’est pas moins intéressante.

Salle

La grande salle, orientée au sud-sud-est, mesure 32 mètres de long sur 10 mètres de large. Elle est prolongée par une sorte de couloir de 18 mètres.

Galerie

Puis, une nouvelle galerie de 16 mètres, dont la voûte est très basse, aboutit à une petite salle triangulaire. Là, s’ouvre ce qu’on appellera, en exagérant, le gouffre, en réalité, c’est une faille de 5 mètres.

Artistique

Il y a encore d’autres galeries, des puits, des passages difficiles. Une certitude s’impose : que l’on soit préhistorien ou profane, on est doublement ému, par l’étonnante conservation de ces peintures, mais aussi par le sens artistique des hommes vivant à l’époque de la pierre taillée, il y a des milliers d’années.

Lascaux se prête mal à la technique de datation au carbone 14, car on ne trouve pas de matière organique dans ses peintures © Crédit photo : archives Philippe Greiller.

Lascaux se prête mal à la technique de datation au carbone 14, car on ne trouve pas de matière organique dans ses peintures © Crédit photo : archives Philippe Greiller.

Monument

La paix revenue, la grotte de Lascaux est classée monument historique en 1948 et ouverte au public. Un débat entre spécialistes autorise l’abbé Breuil à rattacher les trésors de Lascaux à l’époque du périgordien supérieur, approximativement entre -24.000 ans et -19.000 ans.

Carbone 14

Mais un peu plus tard, avec le Carbone 14, isotope radioactif présent en faible quantité dans la nature, cette datation sera corrigée par d’autres recherches et une nouvelle méthode de datation qu’avait mise au point, en 1946, l’Américain Frank Libby. Il recevra le Prix Nobel de Chimie en 1960.

Datation

La datation de Lascaux est alors corrigée : l’ensemble est désormais situé au magdalénien ancien, soit environ entre -15.000 et -13.500 ans. Avec le Carbone 14, les merveilles de Lascaux rajeunissent de près de 10 000 ans ! Un lifting impressionnant !

Période

On estime que c’est une période d’apogée. Elle marie l’acuité de l’observation animale et l’élégance des moyens artistiques, en effet, la notion de perspective est présente dans les membres des animaux.

Relief

De même, le relief de la grotte est bien exploité. Loin d’être un obstacle, il est un avantage. Autrement dit, les artistes qui avaient 15.000 ans étaient déjà des professionnels : ils avaient transformé une grotte en galerie d’expositions !

Succès

Mais Lascaux est victime de son succès : on vient de très loin pour la visiter. Peu à peu, on constate des dégradations à cause d’une trop grande fréquentation touristique.

Fragile

La grotte est fragile, peu profonde et soumise, entre autres, aux variations du climat, de la température et à la respiration des visiteurs.

Champignons

Signe inquiétant : des champignons apparaissent sur les œuvres picturales. Les préhistoriens s’alarment : il faut sauver Lascaux, il n’est pas pensable qu’une telle merveille, qui a résisté à 15.000 ans, soit dégradée en deux décennies.

André Malraux

En 1963, André Malraux, ministre des Affaires Culturelles, fait fermer la grotte au public. Seuls des spécialistes pourront, au compte-gouttes, y avoir accès. Lascaux est, pour ainsi dire, en soins intensifs.

Fermeture

Cette fermeture est évidemment dommageable pour les passionnés de préhistoire et le tourisme. Il est indispensable de ne pas priver le public d’une telle plongée dans l’admiration de 1.500 gravure rupestres et de 680 peintures. Alors, commence un travail très délicat.

Réplique

Il faudra vingt ans pour réaliser une réplique, partielle, de l’original. En 1983, Lascaux 2 est ouvert. Il y a les pour et les contres.

Reproduction

Si 250.000 visiteurs annuels sont éblouis, ils ne peuvent voir qu’une reproduction, grandeur nature, de la salle des taureaux et du diverticule axial.

Lascaux 3

Afin d’atteindre un public rebuté par la fermeture de la véritable grotte, à partir de 2012, un modèle en kit, Lascaux 3, allait se promener à travers le monde !

Mobile

La location de cette grotte mobile est alors chiffrée entre 50.000 et 70.000 par mois. L’idée surprend, attire quelques curieux, mais elle n’est finalement pas jugée pertinente.

Réplique

Paléontologues, préhistoriens et autres gens de sciences plaident pour qu’une réplique complète soit présente sur son lieu historique.

Témoignage

Un endroit où l’humain d’il y a environ 150 siècles est devenu un artiste fascinant, nous léguant un témoignage aussi fabuleux que mystérieux et énigmatique.

Lascaux 4 ouvre ses portes au public le 15 décembre (Mehdi Fedouach / AFP).

Lascaux 4 ouvre ses portes au public le 15 décembre (Mehdi Fedouach / AFP).

Lascaux 4

Un complexe, totalement nouveau, à 900 mètres plus bas de la grotte d’origine a été ouvert le 15 décembre 2016. Coût : 57 millions d’euros. Lascaux 4 est une réussite totale.

Reconstituer

L’ambition ne se limitait pas à reconstituer l’ensemble de la caverne, mais d’y ajouter l'abside, la nef et le puits.

Cro-Magnon

Il fallait montrer cet univers qui avait séduit notre ancêtre Cro-Magnon. Les ingénieurs ont conçu une modélisation en 3D, totalisant un relevé de 250 millions de points.

Reproduire

Elle permet de reproduire le volume avec une précision inégalée, au millimètre près. La paroi ainsi créée est un immense puzzle de 54 blocs où figurent les répliques des chefs-d’œuvre de l’art préhistorique.

Bâtiment

Le bâtiment, une longue ligne brisée de verre et de béton, d’une élégante sobriété, se fond dans le paysage au pied de la colline de Lascaux.

Sanctuaire

C’est un véritable sanctuaire des alentours, afin de respecter les exigences de l'État et de l’Unesco, qui a inscrit la grotte "historique" au patrimoine mondial de l’humanité.

Illusion

Le visiteur grimpe sur un belvédère qui descend en pente douce, au milieu de la forêt, vers la porte d’entrée. L’illusion est parfaite, l’émotion intacte.

Fraiseuse

Une fraiseuse numérique a restitué le moindre centimètre de relief avant d’être moulé en l’enduisant d’élastomères et autres, polymères.

Francis Ringenbach

Lascaux devient, ici, un monument d’art plastique ! La paroi blanche a servi de support à un important groupe de peintres et de graveurs. Francis Ringenbach, directeur des fac-similés du Périgord, la PME chargée de cette étape cruciale du projet, explique leur travail :

Redessiner

"Pendant des mois, ils ont esquissé puis coloré avec de l’encre rouge, jaune et brun (pigmenté par de l’oxyde de fer ou du manganèse) de la terre et de l’argile pour redessiner les fresques originelles".

Travail

Pour ce travail exceptionnel et inédit, 34 peintres copistes se sont succédé afin de réaliser, à l’identique, 500 mètres carrés de parois révélant des merveilles de l’art pariétal.

Labeur

Un labeur minutieux, à l’aide d’un rétroprojecteur calquant sur la paroi l’image capturée, dans la grotte, en reproduisant sa position initiale, cela n’empêchait pas d’utiliser les mêmes outils qu’au Paléolithique.

Assemblés

Enfin, un à un, les panneaux ont été transportés jusqu’au site d’exposition où ils ont été assemblés sur une structure métallique, dans un enchevêtrement de câbles et de tuyaux.

Réplique

Dans une salle attenante à la réplique, quelques-unes des plus belles peintures sont reproduites à hauteur d’homme, afin de rendre accessibles et visibles les moindres détails.

Yves Coppens

Pour Yves Coppens, paléontologue, professeur au Collège de France et président du Conseil Scientifique de Lascaux depuis 2010, organisme mis en place par le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand de l’époque.

Originale

La grotte originale de Lascaux conserve encore ses secrets : "les animaux semblent mélangés, mais ils ne le sont sûrement pas".

Mémoire

Il y a des signes d’entrée (la licorne qui vous accueille) et de fin (ces félins qui intiment l’ordre de ne pas aller plus loin). Ces lieux sont remplis de mémoire. L’essentiel est de savoir lire cette mémoire.

Fragile

La grotte est toujours très fragile, car elle est vivante, mais nous avons réussi une stabilisation. C’est une diva pour laquelle il faut rester vigilant, mais pendant toutes ces années, elle n’a pas fait de crise de colère ou de jalousie.

Taches

Pour autant, les attaques de champignons ne sont pas derrière elles. Les petites taches noires n’ont pas complètement disparu. Elles apparaissent encore un peu, mais parfois disparaissent et il faut savoir les traiter. Je veux seulement que d’autres yeux voient ce que nous voyons.

Heureux

"Je suis heureux de laisser une grotte présentable par rapport aux risques qui se présentaient".

Artistes

Les artistes chasseurs ne vivaient pas dans la grotte d’origine puisqu'aucune trace d’occupation n’a été exhumée.

Mystères

Depuis quatre-vingts ans, Lascaux conserve encore son mystère, comme "le cheval renversé" qui montre un animal à l’envers, enroulé autour d’un pilier ou "les bisons adossés" où les deux bêtes se tournent le dos.

Extraordinaire

Dans cette extraordinaire réplique, Lascaux 4, avec ses 900 animaux sur seulement 250 mètres de long, dont certains mesurent plus de 5, 5 0 mètres, reconstitue un fabuleux bestiaire minéral.

De mystérieuses traces ADN découvertes dans des grottes de glace en Antarctique

Creusées par la chaleur libérée par les volcans, ces grottes sont éclairées par la lumière du jour filtrée au travers de la glace en surplomb et la température y atteint 25 degrés.

Creusées par la chaleur libérée par les volcans, ces grottes sont éclairées par la lumière du jour filtrée au travers de la glace en surplomb et la température y atteint 25 degrés.

Selon des chercheurs australiens, de nouvelles espèces d'animaux et de plantes pourraient vivre sous la glace.

Monde

Un monde mystérieux d'animaux et de plantes, dont certaines espèces potentiellement inconnue s, pourrait exister dans des grottes creusées par l'activité volcanique sous les glaciers de l'Antarctique, affirment des chercheurs australiens.

Volcans

Creusées par la chaleur libérée par les volcans, ces grottes sont éclairées par la lumière du jour filtrée au travers de la glace en surplomb et la température y atteint 25 degrés, indiquent ces scientifiques qui avancent l'hypothèse de l'existence d'un écosystème propre, loin de la surface.

Journal

Publiée par le journal Polar Biology, l'étude conduite par l'Université nationale australienne dans le secteur du Mont Erebus, le volcan actif le plus austral du monde, a permis de montrer l'existence d'un important réseau de grottes.

Ceridwen Fraser

La chercheuse Ceridwen Fraser a déclaré que l'analyse d'échantillons de sol prélevé dans les grottes avait révélé des traces intrigantes d'ADN provenant d'algues, de mousses et de petits animaux. Si la plupart sont similaires à celles d'organismes vivants connus, certaines séquences ADN n'ont pas pu être identifiées.

Espèces

"Il se pourrait même qu'il y ait de nouvelles espèces d'animaux et de plantes", a-t-elle ajouté. "Les résultats de cette étude nous donnent des perspectives alléchantes quant à ce qui pourrait vivre sous la glace de l'Antarctique".

Étape

"La prochaine étape sera d'aller chercher pour voir si on peut trouver des populations vivant sous la glace de l'Antarctique."

Vie

Elle a expliqué qu'en dépit des températures glaciales de l'Antarctique, la chaleur dégagée par la vapeur émanant du volcan pouvait rendre les grottes propices à la vie, du fait de la lumière filtrant au travers de la glace là où celle-ci est peu épaisse.

La Bête du Gévaudan

La Bête du Gévaudan reconstituée par un passionné. La reconstitution respecte les 31 mesures relevées sur le rapport d’autopsie du 20 juin 1767 © DR.

La Bête du Gévaudan reconstituée par un passionné. La reconstitution respecte les 31 mesures relevées sur le rapport d’autopsie du 20 juin 1767 © DR.

Des femmes et des enfants tués par une bête mystérieuse et sanguinaires. Des paysans terrifiés, la presse déchaînée et le roi qui s'en mêle.

Histoire

Telle est l'histoire de la bête du Gévaudan, un mystère qui n'a jamais cessé de fasciner, du 30 juin 1764 au 19 juin 1767, entre 82 et 124 personnes furent victimes de la Bête du Gévaudan !

Attaques

Ces attaques eurent lieu dans un vaste territoire qui recouvre aujourd’hui les départements de la Lozère, du Cantal et de la Haute-Loire.

Événements

Dès l’origine, ces événements vont prendre une ampleur considérable du fait d’une médiatisation internationale sans équivalents ! Des gravures de la Bête sont publiées partout, de Paris à San Francisco !

Éditoriaux

La fin de la guerre de Sept Ans laisse un vide béant dans les éditoriaux des gazettes, jusqu’à ce que la Gazette d’Avignon s’empare de l’affaire. Son rédacteur sut habilement broder autour des nouvelles assez lacunaires qui provenaient du terrain.

Protéger

Cette pression médiatique poussa le roi, Louis XV, à l’action. Discrédité par la perte du conflit, il doit affirmer sa capacité à protéger le Royaume.

Gévaudan

Le Gévaudan est une ancienne province française située en Auvergne. Terre d'élevage, le Gévaudan se composait alors essentiellement de prairies et des Landes. Les attaques de loups y étaient fréquentes, parfois mortelles, mais n'émouvaient pas l'opinion plus que cela.

Territoire

Loin d’être aussi boisé qu’aujourd’hui, ce vaste territoire se compose des Landes et de prairies de pâturage que ponctuent des bosquets et quelques maigres forêts (Mercoire, de La Tenazeyre, bois de Pommier…).

Bête

La Bête n’était pas un simple loup comme trop d’auteurs l’ont affirmé par facilité. Si les paysans ont spontanément parlé de Bestia, Bestiaou, Bestieu, Bestio, c’est bien que celle-ci se différenciait du loup ; des loups.

Victimes

Ils en voyaient au quotidien et ne pouvaient donc faire la confusion. D’ailleurs, la plupart des victimes n’étaient pas consommées ; la Bête tuait plus par jeu que par nécessité.

Animal

Si la Bête n’était pas un loup, ni un homme agissant seul, la Bête était-elle donc un animal conçu par l’homme, ou introduit dans ce pays par celui-ci ?

Question

La réponse à cette question mérite réflexion. Nous pensons que la Bête était sans doute une association diabolique mettant en jeu l’homme et un animal dressé à cet effet.

Évidence

C’est même une évidence, une Bête seule n’aurait pu agir aussi longtemps sans être tuée, capturée, ou empoisonnée, elle dépendait étroitement de l’homme pour s’abriter, se nourrir et être soignée.Contrairement aux agissements des loups, qui eux vivent et chassent en groupe.

Série

À noter aussi et c'est édifiant qu’aucune autre série de ce type, et imputable au loup, n’est signalée ailleurs dans le monde.

Femme

Tout change pourtant en juin 1964 lorsqu'une femme vivant à Langogne est grièvement blessée alors qu'elle garde son troupeau.

Témoins

Les témoins assurent que l'animal qui s'en est pris la malheureuse n'est pas un loup, mais un animal beaucoup plus imposant.

Grosse

On évoque une bête aussi grosse qu'un âne, avec une mâchoire puissante et des dents acérées, un pelage gris et touffu teinté de rouge. Quelques jours plus tard, une adolescente est attaquée à son tour et succombe à ses blessures.

Attaques

Pendant trois ans, les attaques se multiplient et la créature tue entre 88 et 124 personnes. Les témoins assurent que l'animal qui s'en est pris la malheureuse n'est pas un loup, mais un animal beaucoup plus imposant.

Descriptions

Les descriptions de la bête se précisent, mais se teintent peu à peu d'attributs fantastiques. On évoque un loup gigantesque, mais la rumeur court que la créature pourrait en réalité être un homme croisé avec une bête, ou un homme cannibale vêtu d'une peau de bête.

Peur

La peur gagne toute la région et les différentes battues organisées pour capturer l'animal ne donnent rien.

Figure du Monstre qui désole le Gévaudan. Gravure sur cuivre de 1764-1765.

Figure du Monstre qui désole le Gévaudan. Gravure sur cuivre de 1764-1765.

Affaire

L'existence d'une bête tueuse dans le Gévaudan aurait pu demeurer cantonnée à la rubrique des faits divers. Pourtant, l'affaire va prendre une ampleur nationale. La presse régionale se fait bien entendue l'écho des attaques et la Gazette d'Avignon va multiplier les articles.

Rédacteur

Peu importe, le rédacteur va broder autour de témoignages parfois peu fiables, extrapoler, échafauder des théories, les lecteurs se passionnent alors pour le mystère.

Célèbre

La bête du Gévaudan devient célèbre dans tout le pays, et même au-delà, les journaux allemands et britanniques lui consacrent également des dizaines d'articles. La pression médiatique est telle que Louis XV dépêche des équipes sur place pour tenter d'arrêter le massacre.

Influence

L’influence de la famille Choiseul ne doit pas être sous-estimée dans cette affaire. En effet, si le duc Etienne-François de Choiseul est le plus proche ministre du Roi, son cousin n’est autre que le comte-évêque de Gévaudan. Dans un texte resté célèbre sous le nom du « Mandement de l’évêque de Mende ».

Fléau

Ce dernier qualifie la bête de fléau divin et donne donc une dimension mystique à cette affaire. En tant que représentant du pouvoir temporel.

Évêque

l’évêque assure, par le biais de ses services, un suivi dans la traque, et l’envoi du porte-arquebusier du roi n’est sans doute pas étrangère à ses relations avec son cousin.

Battues

Au cours de cette période, de nombreuses battues furent organisées et parmi le grand nombre de loups éliminés, deux grands canidés furent tués.

François Antoine

Le premier par le porte-arquebusier François Antoine le 20 septembre 1765 au Bois de Pommier puis un second par Jean Chastel 19 juin 1767 à la Sogne d’Auvers, la mort de cet animal met un point final aux attaques dans la région.

Canidé

Le 20 septembre 1765 au Bois de Pommier, sur le domaine de l'abbaye royale des Chazes, le porte-arquebusier du roi François Antoine tue un grand canidé. La dépouille est disséquée et examinée, plusieurs survivants des attaques disent reconnaître l'animal.

Versailles

Le corps de la bête est acheminé jusqu'à Versailles pour être empaillé et exposé dans les jardins du château. Pour le roi, l'affaire s'arrête là.

Accalmie

Mais dans le Gévaudan, après une accalmie, les attaques reprennent et la liste des victimes s'allonge... Il faut attendre le 19 juin 1767 pour que Jean Chastel, un enfant du pays, abatte un canidé de grande taille à la Sogne d’Auvers. Les attaques cessent cette fois.

Battue

En juin 1767, le marquis d'Apcher mène une battue, sur le Mont Mouchet dans le bois de la Ténazeire, accompagné de quelques volontaires voisins, dont Jean Chastel, réputé excellent chasseur. Ce dernier, posté sur la Sogne-d’Auvert, près de Saugues, voit la Bête venir à lui.

Immobile

Comme celle-ci reste immobile, Chastel épaule, vise et tire. La Bête est morte. Sa dépouille, chargée sur un cheval, est aussitôt portée au château de Besques, examinée, puis promenée dans tout le pays, avant d'être emmenée à Versailles.

Putréfaction

La Bête y arrive dans un état de putréfaction avancée et est rapidement enterrée. Maigrement récompensé par le roi, Jean Chastel fut, en revanche, porté en héros, par tous les habitants de la province du Gévaudan.

Paix

La région retrouve la paix et l'histoire légendaire de l'animal traverse les siècles, inspirant écrivains et cinéastes. Mais si la bête du Gévaudan a bel et bien existé, sa véritable nature demeure encore, 300 ans plus tard, un mystère.

Le Parthénon d'Athènes

Érigé entre 447 et 438 av. J.-C. dans l'Acropole, le Parthénon est l'un des monuments les plus importants de la civilisation de la Grèce antique,

Érigé entre 447 et 438 av. J.-C. dans l'Acropole, le Parthénon est l'un des monuments les plus importants de la civilisation de la Grèce antique,

Le Parthénon est l'un des symboles archéologiques les plus connus de toutes les civilisations. Construit en quinze ans, ce temple de la Grèce antique remplace un autre que les Perses ont détruit en 480 av. J.-C.

Temple

À l'époque, on s'étonne qu'un temple si grand (30,9 m x 69,5 m) soit élevé en si peu de temps, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la qualité de la construction et de la finition, qui est superbe.

Périclès

Le temple est édifié à l'instigation de l'homme d'État le plus important de l'époque, Périclès.

Construction

Selon Plutarque, le grand biographe grec qui écrit des siècles après l'achèvement de l'édifice, la construction du Parthénon et des autres temples qui l'entourent a été motivée notamment par le chômage, qui s'aggravait.

Travaux

En entreprenant de grands travaux publics sur l'Acropole (la colline qui domine Athènes, où le Parthénon et d'autres temples dédiés aux dieux sont situés).

Travail

Périclès espère offrir du travail aux Athéniens ordinaire, menuisiers, maçons, ivoiriers, peintres, émailleurs, modeleurs, forgerons, cordiers, tisserands, graveurs, marchands, orfèvres (travail du cuivre), potiers, cordonniers, tanneurs, ouvriers, etc.

Chef-d'œuvre

Fait plus important, Périclès voit dans le Parthénon un chef-d'œuvre architectural qui communiquera au monde la supériorité des valeurs d'Athènes, de son système de gouvernement et du mode de vie de ses habitants.

Meilleurs

Pour cette raison, il n'accepte que les meilleurs matériaux de construction, la meilleure pierre, du bronze, de l'or, de l'ivoire, de l'ébène, du bois de cyprès, et les meilleurs artistes et artisans.

Édifice

Le Parthénon doit être un édifice pour tous les temps. Dans une oraison funèbre prononcée en 430 av. J.-C., Périclès déclare jusqu'à quel point il est fier de la ville d'Athènes, et il pense sans aucun doute au Parthénon lorsqu'il proclame.

Hommes

« Les marques et les monuments que nous avons laissés sont effectivement très grands. Les hommes de l'avenir s'émerveilleront de nous, comme le font tous les hommes aujourd'hui. »

Projet

Le nouveau projet de construction n'est pas bien accueilli par tout le monde. Certaines personnes sont outrées en voyant les vastes sommes qu'on dépense « pour dorer et embellir notre ville comme si elle était une femme vaniteuse qui se pare de pierres dispendieuses et de temples qui ont coûté mille talents ».

Fonds

Beaucoup protestent également le fait que les fonds engagés dans la construction du Parthénon proviennent d'alliés d'Athènes, qui les fournissent, à contrecœur, pour financer des guerres contre les Perses.

Athéniens

Périclès affirme que, tant que les Athéniens respecteront leurs engagements en défendant ces alliés contre les agresseurs perses, les alliés n'auront aucune raison de se plaindre.

Périclès

La majorité des gens appuient Périclès. En fait, la personne qui le critique le plus vivement est frappée d'ostracisme (bannie pendant dix ans) à la suite d'un jugement du peuple, rendant la construction possible.

Projet

Périclès dirige lui-même le programme de construction du Parthénon. Il demande à trois hommes qui sont au premier rang dans leur domaine de collaborer au design et à l'exécution du projet.

Ictinos

Nous ne savons pas tout ce qu'ils ont fait, mais, autant qu'on puisse en juger, Ictinos a été le principal architecte, et Callicratès , le maître d'œuvre et le coordinateur technique, tandis que Phidias a supervisé la création et l'intégration de tous les éléments artistiques.

Sculpture

Ce dernier crée lui-même l'énorme sculpture en or et en ivoire de la déesse de la ville et certains groupes de sculptures, tout en supervisant une petite armée d'artistes et d'artisans.

Phidias

Considéré à l'époque comme le plus grand sculpteur de son temps, Phidias est aujourd'hui reconnu comme le plus grand sculpteur grec de tous les temps. Les trois hommes ont collaboré avec succès tout le long du projet.

Construction

Il va sans dire que la construction du Parthénon exige de vastes sommes d'argent. (Selon des comptes publics gravés sur pierre, la construction a coûté 469 talents d'argent.

Équivalent

On n'a jamais calculé l'équivalent moderne de ce montant de façon satisfaisante.) Le principal matériau de construction est le marbre pentélique, qui provient du mont Pentélique, situé à environ 16 km d'Athènes.

Blocs

(L'ancien Parthénon, que les Perses détruisent durant la construction, est le premier temple en ce genre de marbre.) Les immenses blocs de pierre sont transportés jusqu'au chantier dans des chars à bœufs.

Qualité

Le Parthénon n'est pas du tout la structure la plus grande, mais ce qui le distingue de la plupart des autres temples, c'est la qualité et l'étendue des éléments sculptés.

Sculptures

Beaucoup de sculptures sont en marbre blanc provenant de l'île de Paros, un marbre plus cher que la plupart des sculpteurs préfèrent. En tant que collection qui montre l'art grec à son apogée, les marbres (sculptures) du Parthénon sont sans pareil.

Raffinements

Plusieurs raffinements esthétiques sont intégrés à l'édifice, qui est lui-même une œuvre d'art, de façon à le rendre le plus parfait possible visuellement.

Architectes

Sachant que les longues lignes horizontales semblent s'arquer, bien qu'elles soient parfaitement droites, les architectes courbent délibérément des éléments horizontaux et « grossissent » les colonnes au centre pour compenser les irrégularités de l'œil humain.

Impression

Cet épaississement au centre donne l'impression que les colonnes ploient un peu sous le poids du toit, rendant le temple moins statique, plus dynamique.

Géométrie

Bien que les lignes et les distances du Parthénon semblent droites et égales, la géométrie a été modifiée pour créer cette illusion, on dit que dans cet édifice « rien n'est ce qu'il semble être ».

Dorique

Le Parthénon est un temple dorique auquel on a ingénieusement intégré des éléments ioniques pour produire un édifice que bien des personnes, y compris certains des meilleurs architectes du monde, considèrent comme parfait.

Style

Le style dorique comporte des colonnes plus larges et a un aspect plus imposant (appelé parfois masculin) que le style ionique (féminin). Périclès a peut-être fait ce choix pour des raisons politiques, unissant symboliquement les Grecs d'origine dorienne et ionienne dans un édifice transcendant.

Périptère

Le Parthénon est un temple périptère, c'est-à-dire que la structure est entourée de colonnes. Il comporte en tout 46 colonnes : 8 sur chaque façade et 17 sur chaque côté.

Colonnes

À l'intérieur de ces colonnes, il y a une plate-forme surélevée en pierre qui soutient les murs d'une pièce rectangulaire appelée la cella ou le naos. Dans un temple traditionnel, il s'agit d'une seule pièce, mais la cella du Parthénon a été divisée en deux-pièces.

Statue

La plus grande abritait une énorme statue d'Athéna, debout sur un socle. Devant la statue, il y avait un miroir d'eau.

Trésor

Dans l'autre pièce, qui comporte quatre colonnes intérieures, se trouvait le trésor de l'État, y compris de la monnaie offerte à la divinité. Les colonnes intérieures aidaient à soutenir le toit, qui était en marbre, comme le reste de l'édifice.

Hécatompédon

La partie de la cella où se trouvait la magnifique statue d'Athéna s'appelle l'Hécatompédon (heka = 100) et est longue de cent-pieds athéniens (attiques), comme son nom grec l'indique.

Miroir

Le miroir d'eau permettait d'humidifier l'air et les éléments en ivoire de l'immense statue chryséléphantine (en or et en ivoire), qui pouvaient se dessécher et se fendre.

Statue

La statue a coûté plus que l'édifice qui l'abritait, et le sculpteur Phidias l'a conçue de façon à ce qu'on puisse en enlever les plaques d'or, les peser et les vendre, si nécessaire.

Décision

(Cette décision s'est avérée judicieuse parce que, plus tard, on a accusé Phidias d'avoir volé des plaques d'or, et il a pu prouver son innocence sans problème.)

Les techniques de modélisation informatique les plus avancées permettent de présenter le Parthénon dans toute sa splendeur d'origine Courtesy MacGillivray Freeman Films.

Les techniques de modélisation informatique les plus avancées permettent de présenter le Parthénon dans toute sa splendeur d'origine Courtesy MacGillivray Freeman Films.

Frise

La célèbre frise du Parthénon était une bande continue de sculpture en haut-relief d'une longueur de 160 m. Elle entourait la cella au niveau du plafond. Il aurait été très difficile de voir et d'apprécier cette frise depuis le niveau du sol, l'endroit habituel d'où on pouvait la voir.

Haute

La frise était haute d'à peine un mètre, et le relief avait une profondeur d'environ 6,5 cm. (Phidias fait tailler la partie supérieure de cette profondeur et la partie inférieure un peu moins profonde pour qu'on puisse distinguer les scènes un peu mieux au niveau du sol.)

Gens

La majorité des gens appuient Périclès. En fait, la personne qui le critique le plus vivement est frappée d'ostracisme (bannie pendant dix ans) à la suite d'un jugement du peuple, rendant la construction possible.

Procession

La frise racontait l'histoire de la procession des Grandes Panathénées, un grand festival comprenant une procession et des jeux qui avait lieu à Athènes tous les quatre ans.

Panathénees

(Chaque année, lors des Petites Panathénees, on célébrait l'anniversaire de la déesse.) Pendant les Panathénées, on présentait à Athéna, qui était aussi la patronne des tisserands, un nouveau peplos (tunique) tissé par de jeunes filles.

Illustration

La frise illustrait la mise en route de la procession (côté ouest) et les participants à cette dernière (musiciens, cavaliers, prêtres, jeunes filles portant des offrandes, animaux destinés au sacrifice, etc.), qui longeait les côtés nord et sud de la cella, se dirigeant vers l'est. Sur le côté est, on voyait, assis, des dieux et des déesses et, debout, des autorités civiles et religieuses, qui se rassemblaient pour recevoir le nouveau vêtement et, naturellement, faire des discours.

Frontons

Le fronton ouest . Le Parthénon possédait deux frontons triangulaires, un sur chaque façade. Un élément courant des temples, le fronton présente des sculptures qui reflètent la vocation de l'édifice.

Concours

Le thème du fronton ouest du Parthénon était le concours mythologique entre Athéna et Poséidon pour déterminer qui protégerait Athènes.

Cadeau

Chacun offre un cadeau Poséidon, une source d'eau salée, symbole de la puissance maritime, et Athéna, un olivier, le peuple considère que le cadeau d'Athéna est plus pratique.

Olives

(Les olives sont appréciées comme denrée, et leur huile, utilisée dans les lampes, la cuisine et les cosmétiques, joue un rôle important dans les échanges.)

Figures

Athéna et son oncle, Poséidon, étaient les principales figures de cet ensemble de sculptures.

Personnages

Ils se trouvaient au centre du triangle, entourés de divers autres personnages : Cécrops, moitié homme, moitié serpent, le fondateur et premier roi d'Athènes; Érechthée, le deuxième roi; diverses divinités aquatiques; Hermès; Iris; etc.

Place

Le fronton est cet ensemble de sculptures occupait une place de choix où toute personne qui se rendait au temple par le chemin habituel pouvait le voir et l'apprécier en arrivant.

Naissance

Comme de juste, le thème de ce fronton était la naissance d'Athéna, à laquelle ont assisté les autres dieux et déesses.

Zeus

L'histoire est bien connue. Zeus a un mal de tête atroce et sent une grande pression dans la tête, qu'il n'arrive pas à réduire.

Héphaïstos

Il ordonne à son fils Héphaïstos de lui fendre la tête avec sa hache pour soulager les symptômes. De cette ouverture sort Athéna, adulte et tout armée. Au lieu du vagissement d'un nouveau-né, les témoins entendent un cri de guerre.

Événement

Cet évènement était commémoré en pierre sur le fronton. On voyait Zeus assis au centre, comme il se doit, accompagné des autres personnages principaux, Athéna et Héphaïstos, tandis que d'autres divinités assistaient à l'évènement miraculeux.

La déesse Artémis ajustant son chiton. Détail de la frise du Parthénon, panneau XIXX Copyright: Thomas Sakoulas, Ancient-Greece.org Used by permission of Ancient-Greece.org © 2001-2006.

Métopes

Le Parthénon avait en fait deux frises. La première, ornait l'extérieur. La deuxième, une frise dorique typique composée de triglyphes alternant avec des métopes, entourait l'extérieur de l'édifice, juste au-dessous du toit.

Triglyphe

Le triglyphe est un bloc comportant deux glyphes et deux demi-glyphes (des traits verticaux parallèles gravés en creux).

Parthénon

Il est moins large que la métope d'environ un tiers. Le Parthénon avait 92 métopes (32 sur chaque côté et 14 sur chaque façade), chacune mesurant environ 1,2 m 2.

Qualité

La qualité des métopes du Parthénon était de loin supérieure à celle des métopes qu'on trouve normalement sur les temples.

Décorées

Toutes les métopes étaient décorées, sculptées en haut-relief au point où certaines ressemblaient à des rondes-bosses, une histoire était racontée sur chaque côté de l'édifice.

Combat

Côté ouest (Amazonomachie) . Un combat entre les Grecs et les Amazones était présenté sur ce côté, dans la mythologie grecque, les Amazones sont une tribu belliqueuse de femmes descendantes d'Arès, le dieu de la guerre.

Conflit

Héraclès entre en conflit avec elles en exécutant ses douze travaux. Ce combat et les autres qui étaient illustrés symbolisent la victoire de la civilisation (les Grecs) sur les barbares (les Perses). Côté est (Gigantomachie). Le combat mythique entre les Géants et les dieux pour le contrôle de l'Olympe était illustré sur ce côté. Côté nord (la guerre de Troie).

Thème

Le thème de ce côté était la guerre de Troie, un thème de prédilection pour la décoration des temples et des vases. Côté sud (Centauromachie).

Chrétiens

Les premiers chrétiens ont sérieusement dégradé et défiguré les sculptures des trois autres côtés de l'édifice, mais celles du côté sud ont été épargnées.

Illustré

Personne ne sait pourquoi. Le combat mythique entre les Lapithes et les Centaures était illustré sur le côté sud. Ivres, les Centaures, qui avaient été invités à un mariage chez les Lapithes, ont essayé d'enlever les femmes de ces derniers.

Statue

La statue chryséléphantine d'Athéna. Cette œuvre d'art, imposante à tout point de vue, était d'une hauteur d'au moins 12 m, une figure impressionnante en or et en ivoire, les yeux incrustés de pierres précieuses, portant tout une panoplie d'armes et de symboles.

Chryséléphantine

Chryséléphantine est un mot d'origine grecque qui signifie « or (chryso) et ivoire (éléphantine) ». Il s'agit d'une technique courante en Grèce à l'époque classique. À une ossature en bois, on attachait de l'ivoire, représentant la chair, qu'on couvrait de vêtements en or battu.

Tyran Lacharès

L'or que comportait la statue d'Athéna est estimé à plusieurs millions de dollars. Selon des écrivains grecs de l'Antiquité, plus tard, le tyran Lacharès a dépouillé la déesse de son or pour payer son armée. Une tunique dorée aurait remplacé les vêtements d'origine.

Lance

Athéna tenait dans la main droite une figure de la Victoire ailée (Nikè) haute de 1,8 m. Dans la main gauche, elle avait une lance et son bouclier, à l'intérieur duquel se trouvait un serpent enroulé, représentant Érechthée, un des premiers rois d'Athènes. Ce dernier, fils de Gaïa, la déesse de la Terre, a été élevé par Athéna.

Achevé

Une fois le Parthénon achevé, Phidias construit une sculpture encore plus grande et plus renommée, la statue du dieu Zeus qui sera installée à Olympie.

Merveilles

Une des Sept Merveilles du monde antique, cette statue servira de modèle pour le Lincoln Memorial à Washington, D.C. Qu'est-ce qui est arrivé à la sculpture d'Athéna ?

Byzantins

Les Byzantins l'ont emportée à Constantinople avant le Ve siècle apr. J.-C. Puis elle a disparu, mais personne ne sait quand.

Symbole

Le rêve de Périclès, que le Parthénon soit un symbole impérissable de la grandeur d'Athènes et du triomphe inévitable de la civilisation sur les forces barbares, a été éphémère.

Achevées

Les dernières sculptures sont achevées en 432 av. J.-C., mais à peine trois ans plus tard, Périclès et nombre de ces concitoyens succombent à une horrible peste qui dévaste Athènes, le Parthénon sert de temple d'Athéna pendant un millénaire presque.

Moines

Puis, au VIe siècle apr. J.-C., des moines chrétiens de l'Église orthodoxe grecque prennent possession de l'édifice, qui devient l'église de la Sainte Sagesse (Hagia Sophia).

Chrétiens

Les chrétiens zélés cassent ou dégradent plusieurs sculptures qu'ils considèrent comme païennes ou profanes, et apportent des modifications mineures à l'architecture, sept cents ans s'écoulent.

Athéna D'une hauteur de 12 m, ce colosse en or et en ivoire a coûté encore plus que l'édifice qui l'abritait. Courtesy MacGillivray Freeman Films.

Athéna D'une hauteur de 12 m, ce colosse en or et en ivoire a coûté encore plus que l'édifice qui l'abritait. Courtesy MacGillivray Freeman Films.

Francs

En 1204, les Français (les Francs) envahissent Athènes et prennent possession du Parthénon, qu'ils rebaptisent Notre-Dame d'Athènes. Le temple devient alors une église catholique.

Turcs

Dès 1458, les Turcs occupent Athènes et transforment le plus vite possible le temple ancien en mosquée islamique, y ajoutant un minaret.

Gouverneur

Le gouverneur turc installe son harem dans l'Érechthéion, le temple situé à côté du Parthénon (dont les colonnes ont la forme de caryatides, des figures féminines drapées à l'antique). En 1687, les Vénitiens, qui sont en guerre contre les Turcs, bombardent le Parthénon de boulets et d'obus de mortier.

Femmes

Convaincus que les Vénitiens n'attaqueraient pas le vénérable édifice religieux, les Turcs y avaient abrité leurs femmes et leurs enfants, ainsi que leur provision de poudre. Trois cents personnes et 28 colonnes du Parthénon périssent dans une immense explosion.

lord Elgin

Les activités de lord Elgin, homme d'État britannique et ambassadeur à Constantinople en 1801, auront également une incidence majeure sur le Parthénon.

Permission

Les autorités turques donnent à l'ambassadeur la permission de dessiner les merveilleuses sculptures, d'en prendre des moulages en plâtre et « d'emporter tout morceau de pierre portant des inscriptions ou des figures ». (De nombreuses morceaux de sculptures détruites dans l'explosion se trouvent encore dans les décombres du Parthénon.)

Morceaux

Les représentants de lord Elgin ne se contentent pas longtemps de ramasser des morceaux de sculptures brisées. Ils commencent à amputer l'édifice, se servant plus tard de scies pour enlever de gros morceaux de sculpture.

Cibles

Il faut dire à leur décharge qu'ils connaissent les autres pratiques destructrices de l'époque. Les Turcs ont utilisé des sculptures du Parthénon comme cibles dans des exercices de tir et ont décapité des figures qu'ils ont pu atteindre (celle de Périclès en était probablement une).

Chaux

De plus, les Turcs chaulent leurs bâtiments, dont bon nombre sont construits autour du Parthénon. Pour obtenir du blanc de chaux, on brûle du marbre, le réduisant en calcaire, puis on y ajoute de l'eau. Cette recette a mené à la destruction de statues brisées et intactes à Athènes et ailleurs.

Des cavaliers dans la procession des Grandes Panathénées. Détail de la frise du Parthénon, panneau XIXX Copyright: Thomas Sakoulas, Ancient-Greece.org Used by permission of Ancient-Greece.org © 2001-2006.

Des cavaliers dans la procession des Grandes Panathénées. Détail de la frise du Parthénon, panneau XIXX Copyright: Thomas Sakoulas, Ancient-Greece.org Used by permission of Ancient-Greece.org © 2001-2006.

Vestiges

Aujourd'hui, les vestiges du Parthénon, les ossements blanchis de ce qui a été à un moment donné un chef-d'œuvre architectural pour tous les temps, témoignent silencieusement de la gloire de la Grèce antique.

Murs

Les sculptures qui ornaient les murs de marbre se trouvent aujourd'hui en morceaux, accrochés çà et là aux vestiges du temple ancien ou éparpillés à travers les grands musées du monde à Athènes, Londres, Paris, Munich, Rome, Copenhague, Vienne, etc.

Cassée

Au moins une des sculptures en marbre a été cassée et divisée entre trois grandes villes. La Grèce a adressé de nombreuses pétitions à la Grande-Bretagne lui demandant de restituer les marbres du Parthénon (dont environ 50 % se trouvent à Londres) parce que les Turcs n'avaient pas le droit de les distribuer à qui que ce soit.

Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne refuse, disant que la collection a été obtenue légalement du gouvernement qui était alors au pouvoir et qu'elle n'a aucune intention de restituer quoi que ce soit. Voilà où en sont les choses.

Athènes

Bien qu'Athènes soit une ville qui a beaucoup à offrir à ses visiteurs, l'image qu'a certainement tout le monde en tête avant et après le voyage est celle du Parthénon. La vue sur l'imposant monument du Parthénon lors de la visite de l'Acropole est impressionnante et ne laisse personne indifférent.

Le mystère du Grand Sphinx

Recréation par un artiste du Grand Sphinx et de la Grande Pyramide de Gizeh tels qu'ils apparaissaient probablement à l'époque de leur construction pendant la 4e dynastie d' Égypte (vers 2613-2498 avant notre ère).

Recréation par un artiste du Grand Sphinx et de la Grande Pyramide de Gizeh tels qu'ils apparaissaient probablement à l'époque de leur construction pendant la 4e dynastie d' Égypte (vers 2613-2498 avant notre ère).

Enseveli pendant la plus grande partie de sa vie sous le sable du désert, un air de mystère a toujours entouré le Grand Sphinx; mystère qui provoque des spéculations sur son âge et sa finalité, sa méthode de construction, ses chambres cachées, son rôle dans la prophétie et sa relation avec les pyramides tout aussi mystérieuses.

Théories

La plupart de ces théories font le désespoir des égyptologues et des archéologues, qui, raisonnablement me semble-t-il, n'accordent de crédit qu'aux théories étayées par des preuves tangibles.

Plateau

Faisant face au soleil levant, le Grand Sphinx est situé sur le plateau de Gizeh, à environ 10 km à l'ouest du Caire, sur la rive ouest du Nil. Plus tard, les souverains égyptiens le vénérèrent comme un aspect du dieu du soleil, l'appelant Hor-Em-Akhet ("Horus de l'horizon").

Sphinx

Le Sphinx se trouve dans une partie de la nécropole de l'ancienne Memphis, le siège du pouvoir des pharaons, à une courte distance de trois grandes pyramides. la Grande Pyramide de Khéops (Khoufou), Khéphren (Khafrê) et Mykérinos (Menkaourê).

Monument

Le monument est la plus grande sculpture conservée du monde antique, mesurant 73,5 m de long et 20 m de haut par endroits.

Manque

Il manque une partie de l'uræus (cobra sacré qui protégeait des forces maléfiques), le nez et la barbe rituelle ; la barbe est maintenant exposée au British Museum.

Extensions

Les extensions sur le côté de la tête font partie du couvre-chef royal. Bien que la tête du Sphinx ait été gravement endommagée par des milliers d'années d'érosion.

Traces

Des traces de la peinture originale sont encore visibles près d'une oreille. On pense qu'à l'origine, le visage du Sphinx était peint en rouge foncé. Un petit temple entre ses pattes contenait des dizaines de stèles inscrites placées par les pharaons en l'honneur du dieu Soleil.

Fouilles

Vers la fin de l'année 2010, lors de fouilles de routine dans la zone du monument, les archéologues égyptiens ont découvert de grandes sections de murs en briques crues qui faisaient partie d'un plus grand mur qui s'étendait sur 132 mètres (433 pieds) autour du Grand Sphinx.

Mur

Les archéologues pensent que le mur fut construit par Thoutmôsis IV après son rêve afin de protéger le Sphinx des vents du désert. Après le défrichage ordonné par Thoutmôsis IV, et malgré le mur, la sculpture colossale s'est à nouveau retrouvée sous le sable

Napoléon

Lorsque Napoléon arriva en Égypte en 1798, il trouva le Sphinx sans son nez. Des dessins datant du 18e siècle révèlent que le nez manquait bien avant l'arrivée de Napoléon ; une histoire veut qu'il ait été victime de tirs à la cible pendant la période turque.

Explication

Une autre explication, peut-être la plus probable, est qu'il fut coupé à coups de ciseaux au 8e siècle par un soufi qui considérait le Sphinx comme une idole sacrilège.

Sable

En 1858, une partie du sable entourant la sculpture fut dégagée par Auguste Mariette, le fondateur du Service des Antiquités Égyptiennes, et entre 1925 et 1936, l'ingénieur français Emile Baraize fouilla le Sphinx pour le compte du Service des Antiquités. Peut-être pour la première fois depuis l'Antiquité, le Grand Sphinx fut à nouveau exposé aux intempéries.

Le Sphinx mesure 240 pieds de long (73 m) et 66 pieds de haut (20 m) orienté sur un axe droit d'ouest en est.

Le Sphinx mesure 240 pieds de long (73 m) et 66 pieds de haut (20 m) orienté sur un axe droit d'ouest en est.

Qui le Grand Sphinx représente-t-il ? L'explication de cette sculpture énigmatique, privilégiée par la plupart des égyptologues, est que Khéphren, un pharaon de la IVe dynastie, fit façonner la pierre en forme de lion avec son propre visage au moment de la construction de la pyramide de Khéphren située à proximité, vers 2540 avant notre ère.

Inscription

Cependant, aucune inscription n'identifie khéphren au Sphinx et aucune mention n'est faite de sa construction, ce qui est quelque peu surprenant au vu de la grandeur du monument.

Égyptologues

Malgré les affirmations contraires de nombreux égyptologues, personne ne sait avec certitude quand le Sphinx fut construit ni par qui. Le Sphinx a beaucoup souffert des ravages du temps, de l'homme et de la pollution moderne.

Sauvé

En fait, ce qui l'a sauvé de la destruction totale, c'est le fait qu'il ait été enseveli sous le sable du désert pendant la majeure partie de sa vie.

Restauration

Il y eut plusieurs tentatives de restauration du Grand Sphinx au cours des millénaires, à commencer vers 1400 av. J.-C. par le pharaon Thoutmôsis IV.

Endormi

Après s'être endormi à l'ombre du Sphinx lors d'une partie de chasse, le pharaon rêva que la grande bête s'étouffait à cause du sable qui l'engloutissait et qu'elle lui disait que s'il dégageait le sable, il obtiendrait la couronne de Haute et de Basse-Égypte.

Stèle

Entre les pattes avant du Sphinx se trouve une stèle en granit, aujourd'hui appelée "stèle du rêve", sur laquelle est inscrite l'histoire du rêve du pharaon.

Visage

En 1996, un détective new-yorkais et expert en identification a conclu que le visage du Grand sphinx ne correspondait pas aux représentations connues du visage de Khéphren. Il a soutenu qu'il y avait une plus grande ressemblance avec le frère aîné de khéphren, Djédefrê.

Mystère

Le mystère de l'origine et de la finalité du Sphinx a souvent donné lieu à des interprétations mystiques, comme celles de l'occultiste anglais Paul Brunton et, dans les années 1940, du médium et prophète américain controversé Edgar Cayce.

Taillé

Le Grand Sphinx a été taillé dans un calcaire naturel relativement tendre provenant de la carrière utilisée pour la construction des pyramides ; les pattes avant ont été fabriquées séparément à partir de blocs de calcaire. L'une des principales bizarreries de cette sculpture est que la tête est disproportionnée par rapport au corps.

Tête

Il est possible que la tête ait été sculptée à plusieurs reprises par les pharaons successifs depuis la création du premier visage, bien que, pour des raisons stylistiques, il soit peu probable que cela ait été fait après la période de l'Ancien Empire en Égypte (qui se termina vers 2181 av. J.-C.).

Bélier

La tête originale était peut-être celle d'un bélier ou d'un faucon et aurait été redécoupée en forme humaine par la suite.

Réparations