Mystères 19

L'Histoire des Vikings et leur épopée

Départ d’un bateau viking de Scandinavie. Mais les Vikings pouvaient aussi partir d’Angleterre où ils étaient bien implantés. Scène de la série TV Vikings.

Départ d’un bateau viking de Scandinavie. Mais les Vikings pouvaient aussi partir d’Angleterre où ils étaient bien implantés. Scène de la série TV Vikings.

Le phénomène viking s'étend sur près de trois siècles (fin VIIIe - fin XIe) et s'exerce sur des aires géographiques d'une très grande diversité, d'un bout à l'autre du monde connu de l'époque.

Navigateurs

Nous savons aujourd'hui que ce ne sont pas des hordes sauvages qui ont déferlé depuis la Scandinavie sur l'Europe, mais des navigateurs hors pair capables d'explorer toutes les routes maritimes, qui souhaitaient d'abord s'enrichir par le commerce.

Vikings

Les Vikings ou peuples scandinaves pratiquent le négoce avec les marchands occidentaux depuis l'époque romaine.

Orient / Occident

Les rapports commerciaux Orient / Occident qui se sont effectués pendant des siècles grâce à la Méditerranée, sont modifiés par l'expansion arabe (au VIIIe siècle) et se décalent au nord, vers l'Atlantique, la mer du Nord et la Baltique.

Logique

Il paraît logique que les Scandinaves soient intervenus dans ce secteur, puisqu'ils ont le sens du commerce et le bateau adéquat (le « langskip » que l'on a surnommé « drakkar »), aux extraordinaires qualités de navigation qui en font une arme absolue pour l'époque.

Viking

Le terme « Viking » dérive du latin « vicus » qui peut se traduire par place marchande ou comptoir de commerce ; les historiens estiment que les Vikings ont constitué des confréries de négociants liés par pacte ou contrat.

Comptoir

Le comptoir suédois de Birka est fondé au VIIIe siècle : la ville devient une plaque tournante du commerce viking, elle regroupe de nombreux artisans qui utilisent des matières premières en provenance des territoires scandinaves tels que l'ambre, le fer, les fourrures, le bois et l'ivoire (de morse).

Produits

Les produits transformés sont vendus surtout à l'étranger en échange de produits de luxe, comme la céramique, la soie et l’argent.

Commerce

L'essentiel du commerce se fait avec l'Europe de l'Ouest puis l'expansion vers l'est et le développement des routes commerciales de la Volga et du Dniepr, amplifie le négoce vers l'Orient dès la fin du IXe siècle.

Voyages (en bleu) et territoires colonisés (en vert clair) des Vikings ; auteur : Bogdan Giusca, 2005. © Wikimedia Commons, domaine public.

Voyages (en bleu) et territoires colonisés (en vert clair) des Vikings ; auteur : Bogdan Giusca, 2005. © Wikimedia Commons, domaine public.

Origine

L'origine géographique (Norvège, Suède, Danemark actuels) des Vikings semble déterminer leur expansion territoriale : les Varègues ou Suédois se sont dirigés vers l'est, autour de la Baltique et en Russie.

Raids

Les Norvégiens semblent concentrer leurs raids sur les îles britanniques et les Danois se répandent en Mer du Nord, Manche et Atlantique.

Hypothèses

Les causes exactes du phénomène viking font encore l'objet d'hypothèses : le point de départ du mouvement (parce qu'il a marqué les esprits des contemporains) est le saccage de l'abbaye de Lindisfarne, île située sur la côte nord-est de l'Angleterre, en juin 793.

Expéditions

Les Danois organisent des expéditions dès la fin du VIIIe siècle ; elles s'intensifient après la mort de Charlemagne (en 814). Morcelée en de multiples royaumes, l'Angleterre est particulièrement touchée.

Navires

Les fleuves Humber et Tamise sont des voies de pénétration pour les navires Vikings. Entre 875 et 879, les Danois battent les souverains du nord-est de l'Angleterre et fondent le royaume viking de Danelaw (« le pays sous la loi danoise »).

Carolingien

Sur le territoire de l'ancien empire carolingien, la façade maritime offre de nombreuses portes d'entrée fluviales : les flottes vikings empruntent la Seine, la Loire, la Garonne et les petits fleuves côtiers, comme le décrivent les chroniques de monastères entre 841 et 856. Ils atteignent Bordeaux puis Toulouse vers 844 ; Paris est également assiégé plusieurs fois entre 845 et 885.

Normands

Ces Vikings reçoivent le nom de Normands ou « Nordmann », homme du Nord avant de s'établir dans la région qui porte aujourd'hui le nom de Normandie.

Bretagne

En Bretagne, ils trouvent un terrain favorable à leur expansion parce que les guerres internes des nobles Bretons nécessitent l'emploi de mercenaires scandinaves ; ils en sont finalement chassés en 939.

Flotte

Remarquables navigateurs, les Vikings s'aventurent également jusqu'à la péninsule ibérique : en 844, Séville et Cadix sont ravagées par une flotte qui remonte le fleuve Guadalquivir.

Méditerranée

Les Vikings pénètrent en Méditerranée par le détroit de Gibraltar ; leur raid le plus important, de 859 à 861, leur permet de s'établir dans le delta du Rhône, en Camargue, puis de passer en Italie où ils abordent le port de Luna, en Etrurie.

« Flotte de navires drakkars vikings arrivant sur les côtes normandes », peinture de Poul S. Christiansen. Cette représentation rend compte du désarroi des populations locales face à ces raids.

Colonisation

Les Vikings originaires de l'actuelle Norvège, s'attaquent à l'Occident dans un but de colonisation, car ils recherchent des terres pour l'agriculture et l'élevage.

Expansion

Leur aire d'expansion recouvre l'Écosse, l'Irlande, le nord-est de l'Angleterre, les îles Féroé, les Orcades, les Hébrides et les Shetlands, d'autres vont gagner l'Islande : sur cette île proche du cercle polaire arctique, le but est bien de coloniser.

Arrivés

Arrivés vers 860, des Norvégiens mais aussi des Irlandais et autres Celtes, y bâtissent des fermes : ils cultivent la terre, pratiquent l'élevage et chassent les mammifères marins.

Société

Les colons forment une société originale dirigée par le plus ancien parlement du monde, « l'Althing ».

Fouilles

De récentes fouilles archéologiques ont révélé des ruines d'habitation sur la péninsule de Reykjanes : la datation (au carbone 14) situe une période d'occupation entre 770 et 880.

Colonisation

Le Xe siècle est la période de colonisation viking : il est surprenant de constater à quelle vitesse, ils se sont intégrés aux populations qu'ils ont conquises.

Slaves

En deux ou trois générations, les Suédois (Varègues) partis à l'est de l'Europe sont devenus des Slaves, les Vikings norvégiens des Normands et les Danois des Anglo-saxons.

Suédois

Les Suédois sont responsables de la création de la Russie : ils se sont installés dans la région de Novgorod puis dans celle de Kiev et y ont implanté leurs structures sociales, administratives et politiques.

Guerriers

Même si les Vikings sont reconnus comme de redoutables guerriers, ils n'ont jamais réussi à former une véritable armée.

Tactique

Leur tactique de prédateurs ne peut pas être attribuée à un art militaire qu'ils ne maîtrisent pas. Charlemagne les a combattus et chaque fois que les Vikings ont affrontée des armées ennemies.

Vaincus

Ils ont toujours été vaincus, jusqu'en 1066, lorsque le roi Harald de Norvège est battu par Harold de Wessex à Stamford Bridge (Angleterre), lui-même vaincu à Hastings quelques jours plus tard par Guillaume le Conquérant.

Leif Eriksson

Leif Eriksson né vers 970 en Islande et mort vers 1020 (sans doute au Groenland), est un explorateur islandais, personnalité reconnue de l'expansion viking en Amérique.

Leif

Leif est le fils d'Erik le Rouge, fondateur de la première colonie viking au Groenland ; il serait le premier Européen à avoir abordé le continent américain.

Vinland

Les sagas du « Vinland » racontent sa découverte de terres situées au-delà du Groenland, aux alentours du Labrador et de Terre-Neuve.

Découvertes

Des découvertes dans les années 1960, confirment l'établissement d'une colonie à l'Anse aux Meadow.

Site

Le premier site identifié comme étant scandinave en Amérique du Nord ; les fouilles pratiquées ont révélé des maisons, des instruments et des outils qui permettent d'établir la datation du site autour de l'an mil.

Recherches

D'autres recherches archéologiques suggèrent que le « Vinland » peut se situer autour du golfe du Saint-Laurent et que le site de l'Anse aux Meadows serait une étape pour la réparation des navires.

Amérique

Des fouilles (précédées de détection par images satellites) ont permis la découverte en 2016, d'un nouvel établissement à Pointe Rosée (sur Terre-Neuve) qui confirmerait l'existence d'une colonisation viking de l'Amérique du Nord.

Amazonie : deux fascinantes colonies précolombiennes révélées

Deux sites précolombiens se montrent au grand jour © Heiko Prümers/DAI.

Deux sites précolombiens se montrent au grand jour © Heiko Prümers/DAI.

Près de 20 ans après leur découverte, deux sites précolombiens se montrent au grand jour. Les relevés LIDAR dessinent un décor encore inconnu en Amazonie.

Civilisation

Celui d'une civilisation avancée, capable d'aménager de manière active son environnement... Sans le détruire pour autant.

Structures

Des siècles que ces structures patientaient sous l’épaisse canopée de l’Amazonie. Des terrasses surélevées, des canaux et des chaussées, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur.

Colonies

Deux colonies précolombiennes situées dans la partie bolivienne du bassin amazonien ont fini par dévoiler leurs trésors aux archéologues.

Constructions

Des constructions typiques d’une société à la densité faible. Jamais encore un tel type d’urbanisation n’avait été repéré en Amazonie !

Recherche

La nouvelle recherche d’une équipe internationale vient rappeler le passé glorieux des basses-terres de Bolivie, des terres longtemps dédaignées par les spécialistes du domaine.

Histoire

L’histoire de cette découverte commence une vingtaine d’années plus tôt. À l’époque, le Dr Heiko Prümers du German Archeological Institute et son étudiante, Carla Jaimes Betancourt (aujourd’hui professeure à l’Université de Bonn) repèrent les traces de deux cités. Celles-ci sont profondément engoncées dans la mosaïque de forêts et de savanes inondables de Llanos de Mojos.

Région

Une région occupée entre les années 500 et 1400 par la culture Casarabe. Mais les seuls vestiges à grande échelle restaient jusqu’ici la propriété des forêts tropicales d’Asie du Sud-est, du Sri Lanka ou d’Amérique Centrale.

Relevés

Il aura fallu attendre 2019 et les relevés LIDAR effectués sur un total de 204 km2 par les chercheurs Jose Iriarte et Mark Robinson de l’Université d’Exeter pour révéler les constructions oubliées, le résultat final a donné à voir deux grands sites précolombiens de 147 et 315 hectares.

Végétation

Une fois la végétation retirée numériquement, les archéologues ont pu distinguer des habitations disposées selon des polygones concentriques. Eux-mêmes reliés par des chaussées longues de plusieurs km.

Forme

Une forme géométrique parsemée de tertres rectangulaire, de pyramides conique, et soulignée de canaux et d’anciens réservoirs d’eau.

Preuve

La preuve irréfutable que la culture Casarabe a bel et bien modifiée son environnement de savanes noyées, et ce, sur une superficie équivalente à celle de l’Angleterre !

L’aquaculture

« Ils pratiquaient l’aquaculture avec des bassins à poissons et façonnaient des champs surélevés au lieu de bloquer l’eau avec d’immenses barrages comme nous faisons aujourd’hui. »

Feu

« Le feu leur servait pour l’agriculture sur brûlis et pas pour détruire à tour de bras », indique Stéphen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS.

Populations

Ces populations semblaient privilégier l’intégration à l’environnement plutôt que l’exploitation de ce dernier.

Paysage

Et pour cela, elles transformaient activement leur paysage, à l’inverse d’une théorie encore en vigueur dans les années 1980…

La forêt amazonienne révèle l'existence de 26 sites dans une zone de 4500 km2, en Bolivie.

La forêt amazonienne révèle l'existence de 26 sites dans une zone de 4500 km2, en Bolivie.

Théorie

« La théorie du déterminisme environnemental apparaît dans les années 1930 comme un bon moyen d’étudier les sociétés en fonction de leur habitat », raconte l’archéologue. Ainsi, plus le terrain s’avérait difficile et moins la civilisation y vivant devait être avancée.

Vision

Une vision très réductrice, qui sera finalement remise en cause dans les années 1990-2000 avec l’avènement de l’écologie historique.

Méthode

Cette nouvelle méthode archéologique consiste à s’intéresser à l’évolution des paysages et des traces de l’éventuel impact de populations anciennes.

Stéphen Rostain

« Un bon exemple est la recrudescence de plantes domestiquées à l’approche d’un site archéologique. C’est un reliquat de la sélection réalisée par les agriculteurs d’alors », illustre Stéphen Rostain.

Colonies

Dans le cas des deux colonies de Llanos de Mojos, les études sur place sont encore loin d’être terminées. Le LIDAR n’est en réalité qu’une première étape.

Prélèvements

Il faudra par la suite réaliser des prélèvements de sols, de pollens, de graines et autres morceaux de charbon de bois pour déterminer les caractéristiques de l’environnement de l’époque.

Déboisés

Et il ne faudra pas traîner face à l’agriculture mécanique qui menace. « Sur les 40 dernières années, pas moins de 743 000 km2 ont été déboisés en Amazonie.

Superficie

« Soit une superficie supérieure à celle de la France ! » , s’insurge Stéphen Rostain. Les archéologues spécialistes de la région, dont près des deux tiers sont des femmes, vont devoir redoubler d’efforts pour mettre au jour les restes encore enfouis des civilisations passées.

Une mystérieuse lueur rouge dans l’océan Atlantique

Une mystérieuse lueur rouge dans l’océan Atlantique déchaîne les imaginations.

Une mystérieuse lueur rouge dans l’océan Atlantique déchaîne les imaginations.

Un pilote survolant l’océan Atlantique a aperçu une étrange lueur rouge sous les nuages. Une lueur rouge d’origine inconnue qui a laissé perplexe se pilote.

Lueurs

Vendredi 22 juillet 2022, un utilisateur du site Redit a partagé les photos de mystérieuses lueurs prises durant un vol au-dessus de l’océan Atlantique.

Halos

Des halos rouge sang qui traverse les nuages et ont pour le moins intrigué les internautes, comme en attestent les milliers de commentaires en quête d’une explication à ce phénomène.

Piste

Comme l’ont rapidement fait remarquer des internautes. La piste privilégiée est celle de la pêche. En effet, certains navires utilisent des centaines de lampes à led afin d’attirer le poisson.

Lumière

Leur lumière peut être visible à des kilomètres et pourrait être la cause de ces lueurs, une observation du même type avait d’ailleurs été repérée en 2014, lors d’un vol au-dessus du Pacifique.

Pilote

Un pilote avait été surpris par une étendue rouge s’apparentant à des flammes.

Théorie

Autre raison de privilégier cette théorie qui décevra les amateurs de science-fiction, des photos prises depuis l’ISS de ce phénomène existent déjà, bien que dans une teinte différente.

Navires

La NASA a publié en février 2020 le cliché d’un astronaute montrant des navires de pêche au large de la Thaïlande.

Lampes

On peut y voir distinctement des étendues de lumière verte dans la nuit. Certains bateaux asiatiques privilégient en effet les lampes de cette couleur pour attirer les poissons.

Enquête

Cependant, la véritable cause de la lueur rouge étrange représentée dans le ciel par le pilote anonyme ne peut pas être officiellement confirmée sans une enquête plus approfondie sur le type de navires de pêche dans la région.

De mystérieux trous au fond de l'océan interrogent les scientifiques

De mystérieux trous dans les fonds de l'océan Atlantique suscitent les interrogations des scientifiques américains. - NOAA Ocean Exploration.

De mystérieux trous dans les fonds de l'océan Atlantique suscitent les interrogations des scientifiques américains. - NOAA Ocean Exploration.

Lors d'une excursion dans les eaux de l'océan Atlantique, ces explorateurs ont découvert un curieux motif dans le sable.

Trous

Des dizaines de trous se succèdent de manière très régulière au sol, à une profondeur de 1,6 mile (environ 2,5 kilomètres).

Découverte

Même découverte, quelques jours plus tard, 300 kilomètres plus loin. "Nous venons d'atterrir sur le plancher océanique et encore d'autres trous ! S'étonnent-ils".

Origine

S'il leur est encore impossible d'expliquer précisément l'origine de ces marques, les chercheurs estiment qu'il pourrait s'agir de "traces de vie" qui pourraient avoir été réalisées par des organismes vivants.

Creusés

"Les trous semblent avoir été faits par des humains, mais les petits tas de sédiments qui les entourent suggèrent qu'ils ont été creusés par... Quelque chose, écrivent-ils".

Hypothèses

La question lancée par les scientifiques sur les réseaux sociaux a attiré la curiosité du public et suscité de nombreuses hypothèses, allant de l'intervention de l'Homme aux traces laissées par des sous-marins, en passant par la théorie d'une présence extra-terrestre.

Découverte

D'après une porte-parole de l'organisation, cette découverte avait déjà été faite il y a 18 ans par des chercheurs, mais le temps qui s'est écoulé depuis n'a pas permis de répondre à ces interrogations.

Michael Vecchione

"Quelque chose d'important se passe là, et nous ne savons pas de quoi il s'agit. Cela met en lumière le fait qu'il reste encore des mystères (dans les fonds marins)", résume, auprès de nos confrères outre-Atlantique, le Dr Michael Vecchione, biologiste de la NOOA.

De mystérieux trous dans les fonds de l'océan Atlantique suscitent les interrogations des scientifiques américains. - NOAA Ocean Exploration.

De mystérieux trous dans les fonds de l'océan Atlantique suscitent les interrogations des scientifiques américains. - NOAA Ocean Exploration.

Repérés

À l'époque où les trous avaient été repérés pour la première fois, en 2004, le Dr Michael Vecchione avait proposé deux explications possibles.

Organismes

D'une part, il pourrait s'agir d'organismes marins se déplaçant au-dessus des sédiments et faisant des trous vers le bas.

Marques

D'autre part, ces mêmes organismes pourraient laisser des marques en se déplaçant au-dessous du sable, faisant des trous vers le haut.

Mystère

Afin de faire toute la lumière sur ce mystère des fonds marins, la NOOA conduit une série d'expéditions qui la mène de Puerto Rico aux Açores en passant par Newport.

Suspects

Parmi tous ces "suspects", "la plupart étaient faciles à exclure", explique Julia Sigwart, de l'Institut de recherche Senckenberg et du Musée d'histoire naturelle de Francfort.

Petits

En effet, les trous étaient trop petits pour que des oursins puissent s'y glisser, et leur forme ne correspondait pas à celle des terriers habituels de vers marins.

Angelika Brandt

C'est alors que sa collègue du musée Senckenberg, Angelika Brandt, "s'est levée d'un bond, a pointé l'écran et a dit : C'est ça" ! c'est le créateur ! avant de sortir de la pièce en courant", raconte-t-elle.

Eurêka

Quelques instants après ce moment Eurêka, la chercheuse est revenue avec un disque dur externe et a lancé une vidéo tournée 40 ans plus tôt par un autre collègue.

Amphipode

On y apercevait un amphipode de l'Antarctique un crustacé apparenté à la puce de sable vivant sur les plages en train de creuser un terrier dans le fond d'un aquarium.

Appendices

À l'aide de ses appendices antérieurs, surdimensionnés par rapport au reste de son corps, l'animal extrayait avec précaution le sable pour former un trou.

Mer

L'amphipode de la vidéo ressemblait beaucoup à celui repéré par Angelika Brandt dans la mer de Béring, "lorsque j'ai vu l'animal positionné dans ce trou, j'ai eu une impression de déjà-vu", a-t-elle affirmé.

Crustacés

Certes, ces crustacés-là n'ont pas encore été pris sur le fait, mais la scientifique et ses collègues estiment "probable" le fait que ces petits animaux se nourrissent de sédiments dans les couches riches en nutriments du fond marin, et qu'ils creusent des tunnels au fur et à mesure.

Amphipodes

Ces amphipodes pourraient, à l'instar de leurs cousins de l'Antarctique, utiliser les terriers pour se reproduire, car contrairement à la progéniture, de nombreuses créatures marines, leurs larves ne se dispersent pas dans l'eau juste après la naissance.

Terrier

Et celles-ci peuvent rester dans le terrier creusé par leurs parents pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Julia Sigwart

"Avoir un terrier est un moyen d'accéder à la nourriture, d'être protégé des prédateurs potentiels et c'est un endroit sûr"

Résolution

La résolution du "mystère des trous" offre donc un éclairage sur le comportement de ces petits crustacés, mais aussi sur l'écosystème abyssal dans son ensemble.

Abri

Les terriers d'amphipodes offriraient un abri pour des espèces de plus petit gabarit, favorisant ainsi la biodiversité.

Animaux

"La plupart des animaux des grands fonds sont très petits, de l'ordre du millimètre, précise la chercheuse", si vous êtes minuscule, même de faibles changements topographiques peuvent avoir un impact considérable sur votre habitat et sur la façon dont vous interagissez avec votre environnement."

Investigations

Les investigations ne sont pas pour autant terminées, puisque de nombreux autres motifs mystérieux ont été décelés au fond de l'océan.

Actifs

"Il est étonnant de constater à quel point les fonds marins sont actifs. C'est plein de traces et de trous", souligne en effet Julia Sigwart.

Water : le pouvoir secret de l'eau

L'eau, très présente sur notre Terre et indispensable à la survie de tout être vivant, animal ou végétal, n'est pas un liquide banal.

L'eau, très présente sur notre Terre et indispensable à la survie de tout être vivant, animal ou végétal, n'est pas un liquide banal.

Recouvrant plus des 3/5 de la surface du globe, l'eau est l'élément le plus présent sur notre belle planète bleue.

Anastasyia Popova

Et pourtant, la recherche semble s'être lassée d'en percer les mystères. Partant de ce constat, Anastasyia Popova construit son film comme un état des lieux du questionnement autour de l'eau.

Science

L'homme de Dieu parle de science, l'homme de science parle de Dieu.

Recherche

La recherche sur l'eau est à l'image de son objet : capricieuse et fantasque, changeant sans cesse de cours et de forme, rêvant dans le même rêve de savoir ce qu'elle ignore, et d'ignorer toujours ce qu'elle aime rêver.

Film

Tout à son mimétisme passionné, Water est un film embrouillé comme on a peu souvent l'occasion d'en voir, véritable maelström d'idées inégalement heureuses.

Mémoire

Mais on ne sait vraiment plus à quoi s'en tenir lorsqu'il est question de la mémoire de l'eau. Théorie folle et belle, elle semble refuser tout autre langage que celui de la rêverie poétique.

Porte-parole

Au point que l'on croirait parfois entendre les porte-parole d'une secte, illuminés des confidences de Mère Nature.

Enthousiastes

Ces enthousiastes sont pourtant les plus grands noms de la science, docteurs en chimie, biologie, médecine, reconnue et primée aux quatre coins du monde.

Fureur

La fureur poétique les tient plus encore qu'elle ne tient les hommes de Dieu, et leur inspire des formules inattendues, qui rappellent, une fois la stupeur dépassée, que la science est née d'un très vieux rêve, faire la preuve par la raison qu'un au-delà de la raison existe.

Eau

L'eau est l'élément le plus important de notre planète : elle recouvre plus des 3/5 de la surface du globe terrestre. 99 % des molécules constituant notre corps sont des molécules d'eau H2O.

Documentaire

Ce documentaire fascinant donne la parole à d'éminents scientifiques, écrivains et philosophes. Ils y révèlent leurs découvertes étonnantes sur l'eau et ses innombrables secrets.

Experts

Ce documentaire extraordinaire donne la parole aux experts reconnus mondialement, qui présentent des aspects scientifiques aussi bien que spirituels.

Docteurs

Parmi d'autres, le Dr. Masaru Emoto et le Prof. Dr. Kurt Wuthrich (prix Nobel de chimie 2002) révèlent les découvertes étonnantes de leurs recherches sur un élément que nous connaissons tous, mais dont nous ne savons finalement pas grand-chose.

Une pyramide engloutie en Bretagne

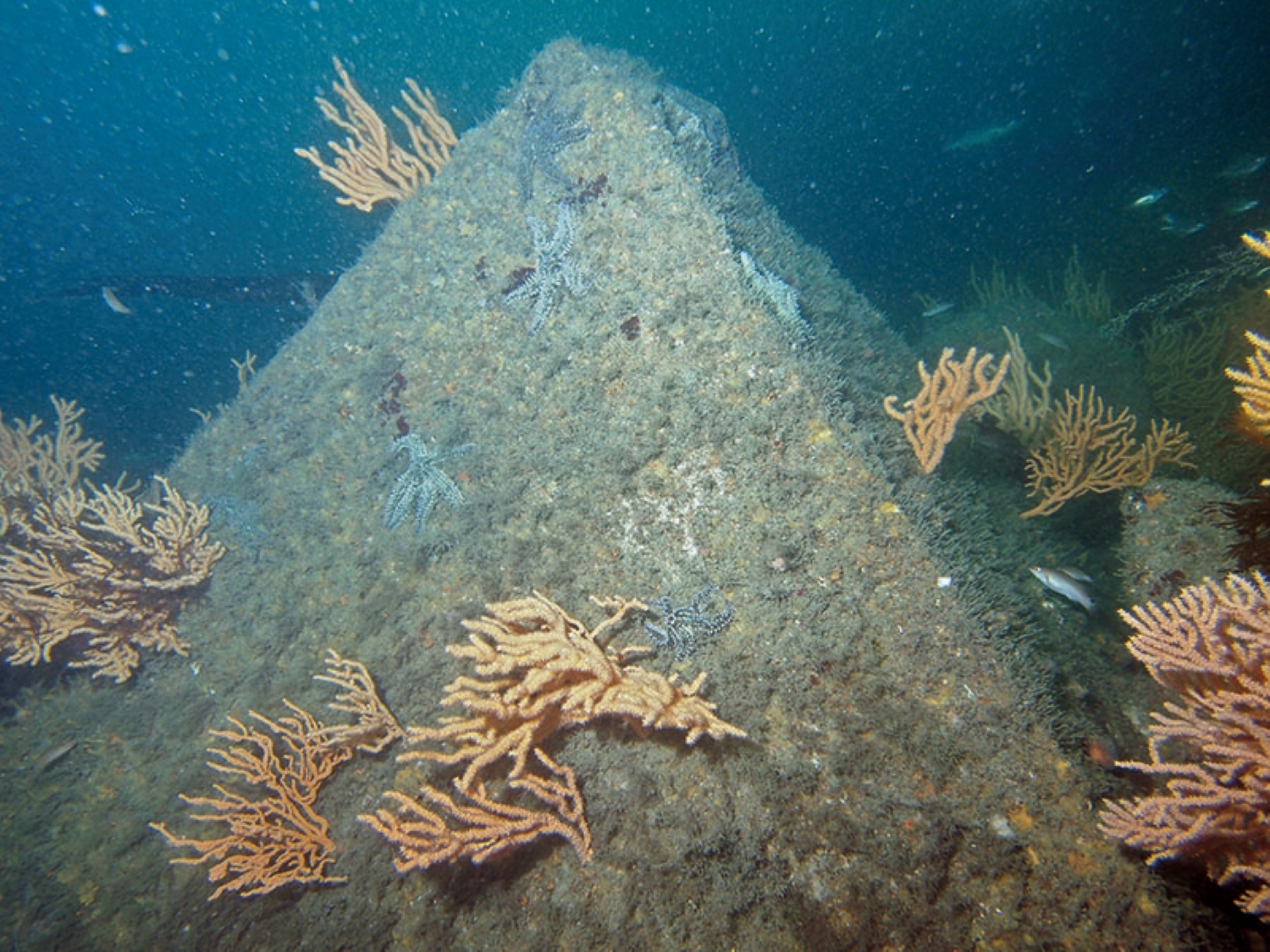

La pyramide est posée par 23 mètres de fond.

La pyramide est posée par 23 mètres de fond.

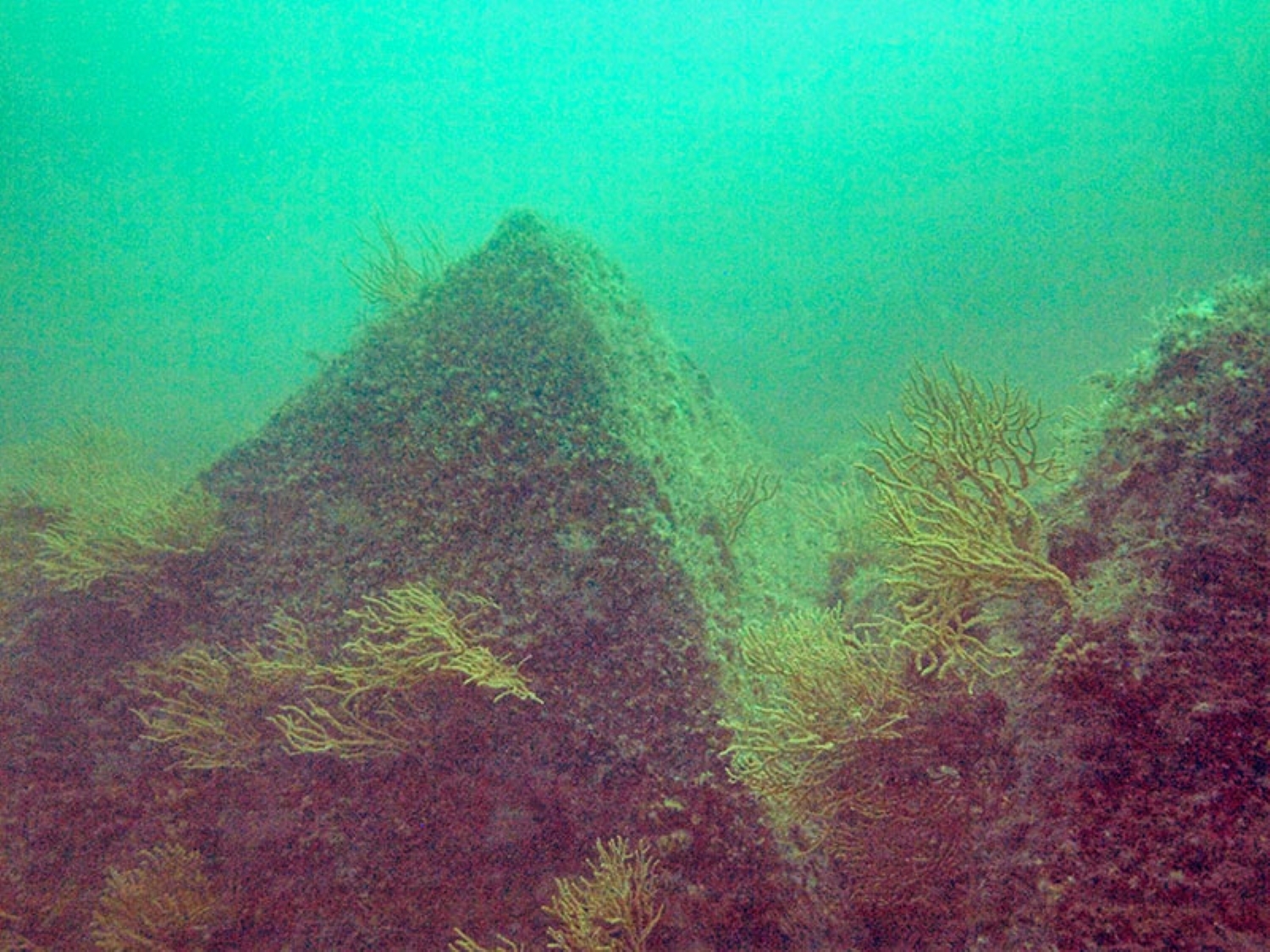

Sur les fonds du littoral breton, on ne trouve pas que des épaves, mais aussi de bien curieux mégalithes qui semblent bien ne pas avoir été déposés par hasard à une profondeur d’une vingtaine de mètres. Une étrange pyramide engloutie se dresse ainsi dans les profondeurs du golfe du Morbihan.

Position

Sa position et des marques découvertes sur les rochers environnants prouvent que son origine n’a rien de naturel.

Présence

Sa présence tendrait à conforter l’hypothèse d’une montée des eaux beaucoup plus importante qu’il est communément admises, il y a environ 5 000 ans…

Secrets

Il est des secrets qui dorment sous nos yeux, jusque devant nos portes, oubliés de tous, sortis de la mémoire collective à tel point que personne n’est en mesure aujourd’hui de retrouver leur origine…

Bretagne

C’est le cas en Bretagne sud, dans le golfe du Morbihan, une petite mer intérieure (traduction littérale du Morbihan) de 15 km de long sur 12 km de large, parsemée d’une myriade d’îles et d’îlots, ne communiquant avec l’océan que par un goulet de 900m de large.

Courants

Un goulet se remplissant et se vidant toutes les six heures au rythme des marées en engendrant de redoutables courants pouvant dépasser 15km/h là, les tombants, dont la profondeur n’excède guère 25 mètres, sont d’une extraordinaire richesse en faune et en flore.

Île

C’est là, le long des tombants de la pointe Sud-ouest de l’île Longue, non loin de l’accès du golfe à la mer libre, que j’ai découvert une énigme à laquelle personne, jusqu’à présent, n’a pu fournir d’explication.

Pyramide

Là, en un lieu nommé "les Gorets", j’ai fait la découverte d’une curieuse pyramide monolithique, sous une vingtaine de mètres d’eau, elle semble taillée dans le granit et possède trois faces sur une base triangulaire (c’est un tétraèdre).

Faces

Les faces sont lisses, les angles sont vifs et elles sont d’inégales surfaces. La plus grande, orientée vers l’Ouest, est parallèle au tombant.

Pierre

La base de la pierre est située, par marée haute de coefficient moyen, à 23 mètres de la surface. Sa hauteur est de 1,70 m la roche est rougeâtre, peut-être du granit rose ou du porphyre ? je l’ai mesurée pour en calculer le volume puis le poids : celui-ci doit être d’environ 1,4 tonne.

Prospection

Une prospection au détecteur de métaux dans les alentours n’a rien donné : pas de trésor, ni de métal en vue !

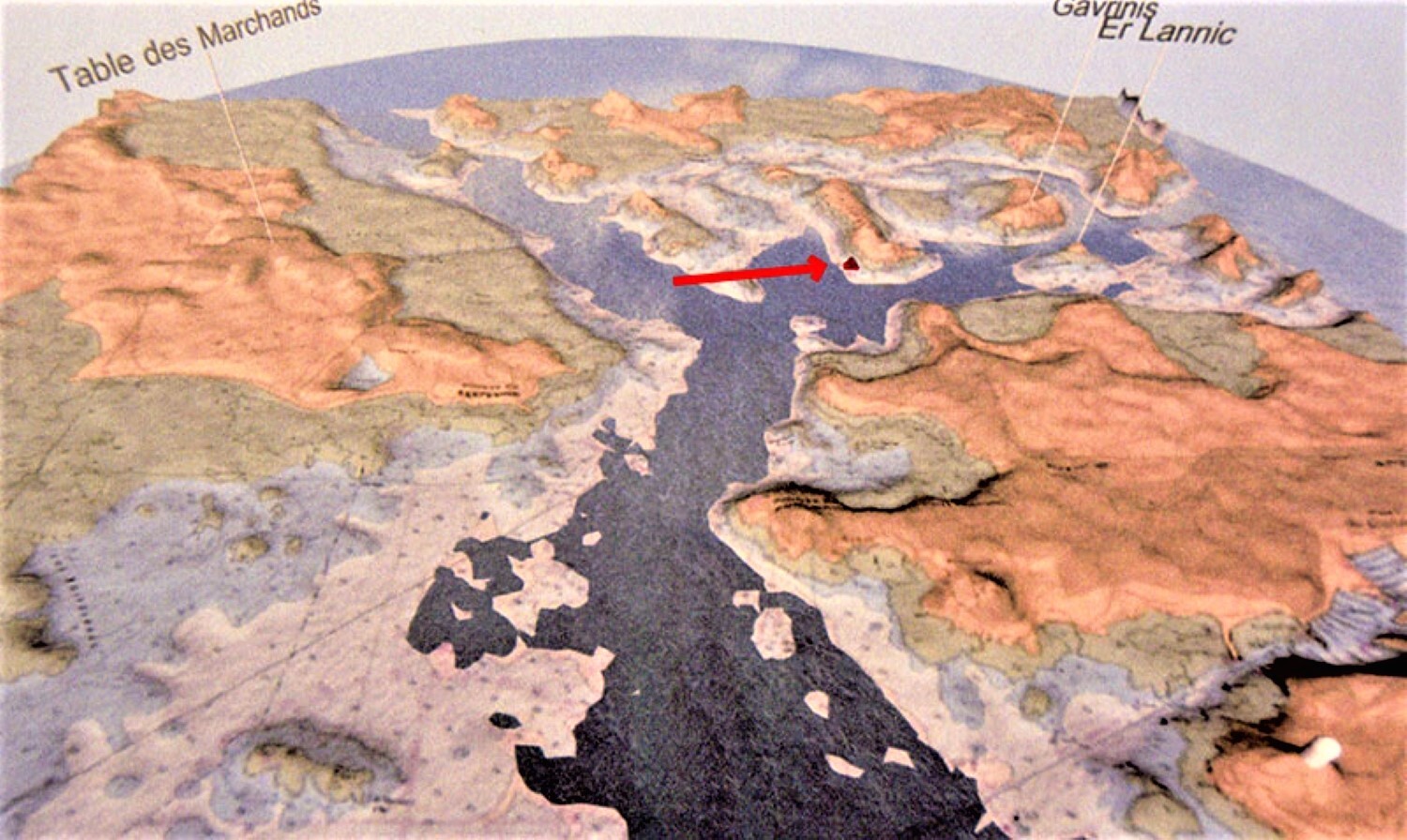

Emplacement actuel de la pyramide, à la pointe de l’Ile Longue.

Emplacement actuel de la pyramide, à la pointe de l’Ile Longue.

Hypothèse

Que fait à cet endroit cette bizarre structure ? Trois hypothèses ont été émises quant à la présence de ce monolithe en ce lieu et à cette profondeur.

Pierre

J’ai d’abord pensé à une pierre taillée tombée d’un bateau. Nous savons en effet que les anciens transportaient par voie d’eau des blocs découpés destinés à des constructions lointaines.

Pointue

Mais le fait que cette pierre pointue (les angles au sommet sont inférieurs à 90°.) me semble mal convenir à une bâtisse, il est peu vraisemblable qu’elle soit tombée la pointe bien orientée vers le haut, la plus grande face exactement parallèle au tombant.

Hypothèse

La deuxième hypothèse me fut suggérée par David, un ami moniteur local.

Formation

"Tu sais, m’avait-il dit, c’est probablement une formation géologique naturelle. Les roches en cristallisant donnent parfois ce genre de structure. Regarde par exemple la Chaussée des Géants en Irlande".

Roches

Certes, mais ce sont des roches éruptives comme le basalte qui forment naturellement ces constructions géométriques.

Pyramide

Or, notre pyramide semble en granit qui n’est pas d’origine volcanique. D’ailleurs, le volcanisme récent est inexistant dans le vieux massif armoricain et il n’y a nulle part, en surface, de monolithe de ce genre.

Arrondies

Les roches, érodées, sont arrondies.

Autrefois, le Golfe du Morbihan n’était que le confluent marécageux de plusieurs rivières, le niveau de la mer était bien plus bas qu’aujourd’hui. La pyramide était alors sur le rivage.

Autrefois, le Golfe du Morbihan n’était que le confluent marécageux de plusieurs rivières, le niveau de la mer était bien plus bas qu’aujourd’hui. La pyramide était alors sur le rivage.

Hypothèse

La troisième hypothèse était que cette pierre, appartenant au substrat, avait été taillée par la main de l’homme pour en faire un amer, marquer un lieu sacré ou Dieu sait quoi d’autre, n’oublions pas que nous sommes en plein cœur d’une région extrêmement riche en monuments mégalithiques.

Menhirs

Les célèbres menhirs des alignements de Carnac ne sont qu’à 14 km. Bien plus près, à environ 1 200 mètres, le tumulus de Gavrinis abrite une allée couverte ornée d’énigmatiques gravures.

Er-Lannic

Mieux encore, en face de Gavrinis se trouve l’îlot d’Er-Lannic. Celui-ci, classé réserve ornithologique, possède sur sa pente sud-est deux cromlechs (Un cromlech est un ensemble de menhirs : pierres dressées disposés en forme de fer-à-cheval.).

Visible

Le premier, parfaitement visible, quand on passe en bateau, est semi-immergé. Quant au second, il est complètement recouvert par en moyenne 3 à 4 mètres d’eau.

Marée

Il ne se laisse entrevoir que par grande marée basse. Preuve indubitable que le niveau des eaux a montée dans le golfe depuis l’érection de ces monuments.

Fouilles

Des fouilles effectuées par des archéologues et des plongeurs locaux ont permis tout d’abord de faire un relevé précis de ces alignements puis de dater leur édification à 3 500 av. JC., période d’apogée du Néolithique en Armorique, notre pyramide pourrait donc faire partie de cet ensemble de constructions préhistoriques.

De nombreux mégalithe sont aujourd’hui immergés par la montée des eaux.

De nombreux mégalithe sont aujourd’hui immergés par la montée des eaux.

-23 mètres

La pyramide est à -23 mètres ! Donc, soit le niveau de la mer s’est beaucoup plus élevé que ce que l’on pense, soit le monolithe est beaucoup plus ancien et aurait été recouvert lors de la fonte des glaciers mettant un terme à la glaciation de Wurm, c’est-à-dire au plus tard vers 8000 av. J.C. !

Archéologues

Pourtant, les archéologues nous ont appris que les plus vieux mégalithes bretons datent d’environ 4500 av. J.C.

Découverte

Quelques années passèrent depuis cette curieuse découverte. Une observation plus attentive me permit de constater que la pyramide n’appartenait pas au substrat, mais était ”simplement” posée sur le sol rocheux de surface inégale, créant ainsi des cavités abritant congres ou homards.

Confidence

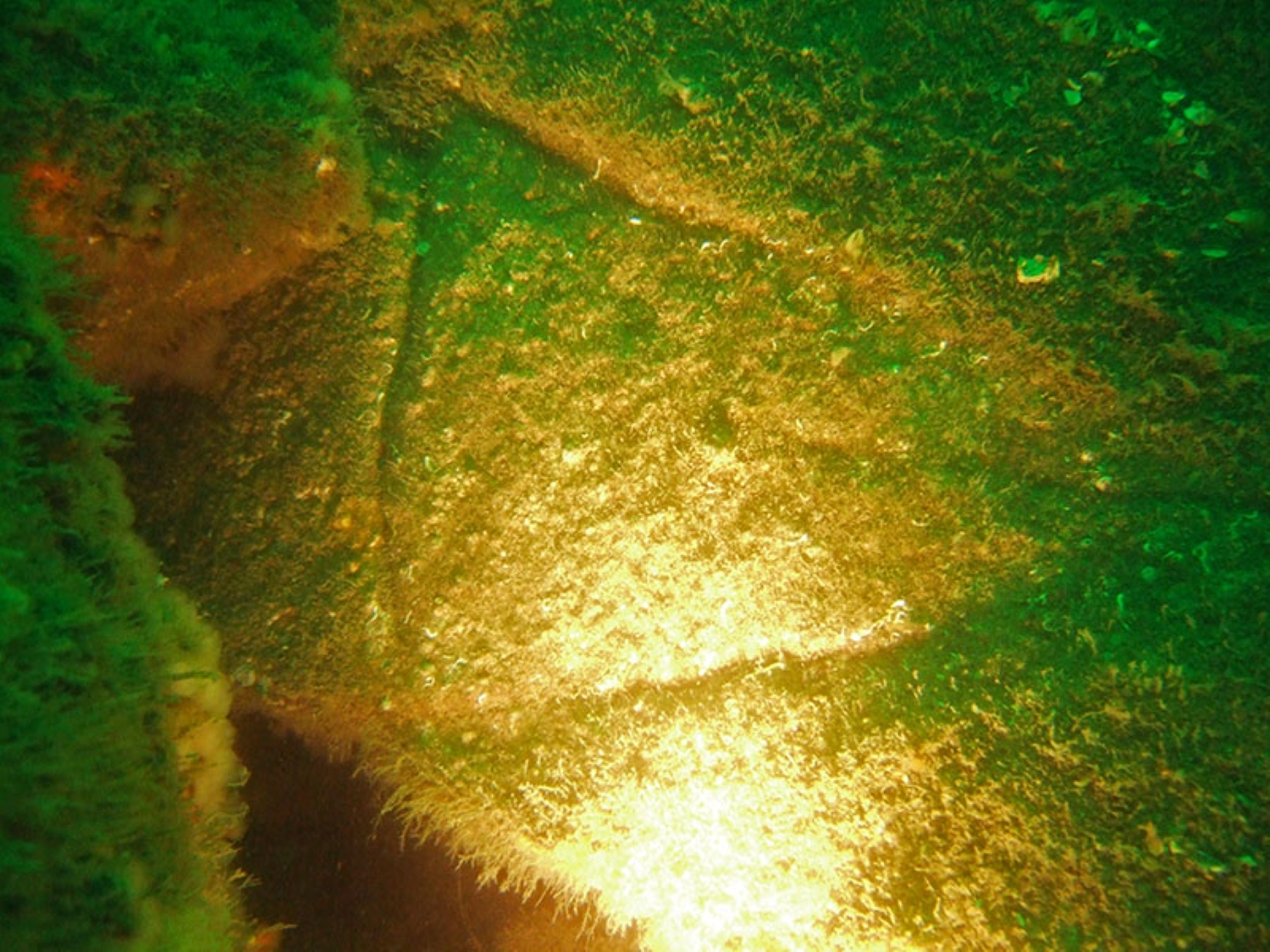

Quand, passant fin juillet faire gonfler mon bloc au Crouesty (grand port de plaisance situé près de l’entrée du golfe), Martial ami de longue date, me fit une confidence qui m’intrigua, "j’ai trouvé, il y a peu, près de la pyramide, un triangle gravé sur la face plate d’une roche, tu devrais aller voir".

Parole

Confiant en sa parole et en son œil exercé (il avait déjà découvert, dans la même zone, en faisant des baptêmes, un petit muret d’un demi-mètre de haut dissimulé dans les algues.) je mouillais, début août, mon bateau aux Gorets et plongeais.

Monolithe

Suivant ses indications, je ne tardais pas à trouver, à cinq mètres (distance mesurée) de notre monolithe une pierre portant, grossièrement gravé, le dessin d’un triangle ! Coïncidence ?

Le signe gravé dans la pierre, découvert récemment à 5 mètres de la pyramide.

Le signe gravé dans la pierre, découvert récemment à 5 mètres de la pyramide.

Mesures

Je le nettoyais puis revenais le mesurer. Il était représenté pointe vers le bas, son plus grand côté faisant 43 cm, les deux autres respectivement 36 et 28 cm.

Dessinateur

Étant dessinateur de métier, j’en traçais un plan à l’échelle ¼. Je mesurais son angle au sommet : 85°, presque un angle droit.

Angle

Mais aussi pratiquement le même angle au sommet de la grande face de la pyramide, celle qui est parallèle au tombant, là, les coïncidences devenaient trop nombreuses pour que ce soit seulement le hasard.

Raisonner

Il s’agissait dès lors de raisonner logiquement. Pour moi, ce triangle sommairement gravé le fut pour indiquer à ceux qui allaient amener la pyramide que c’était là l’endroit ou la placer.

Emplacement

Il s’agissait d’un emplacement bien précis, ne devant rien au hasard (il n’y a que 5 m de la gravure à la pyramide.), mais dont nous ignorons la signification.

Sur l’île Longue, à quelques dizaines de mètres de la pyramide, se trouve une allée couverte dont les parois sont recouvertes de mystérieuses gravures.

Sur l’île Longue, à quelques dizaines de mètres de la pyramide, se trouve une allée couverte dont les parois sont recouvertes de mystérieuses gravures.

Allée

N’oublions pas qu’il y a, sur l’extrémité Sud de l’île Longue, donc à quelques dizaines de mètres de la pyramide, une allée couverte (propriété privée, la visite en est interdite) dont les parois sont recouvertes des mêmes mystérieuses gravures que celles du cairn de Gavrinis datant de 3700 av. J.C. et situé à 1000 mètres de là.

Peuple

On ne sait d’ailleurs pratiquement rien sur le peuple qui a couvert de monuments mégalithiques toute cette région de Bretagne Sud.

Écriture

N’ayant pas d’écriture, ils n’ont laissé de leur présence que ces énormes blocs de pierre érigés en menhirs, dolmens, allées couvertes ou cairns.

Les gravures n’ont jamais pu être interprétées.

Les gravures n’ont jamais pu être interprétées.

Menhir

Le grand menhir (pierre dressée) de Locmariaquer, situé à la pointe d'Ouest de l’entrée du golfe, aujourd’hui abattu et cassé en quatre morceaux, faisait 20 mètres de long et pesait 300 tonnes ! (À titre comparatif, l’obélisque de la Concorde à Paris pèse 200 tonnes.).

Érigé

Il fut érigé vers 4500 av. J.C., soit 2000 ans avant les pyramides d’Égypte, et auparavant déplacé sur 17 km !

Peuple

Il fallait à un peuple capable d’un tel exploit une organisation sociale élaborée, avec des décideurs, des concepteurs, des cadres et de la main-d’œuvre, il avait également besoin d’une intendance pour outiller, loger, nourrir tout ce monde.

Foi

Ces gens avaient surtout une foi profonde envers leurs dieux, car tous ces édifices avaient selon toute vraisemblance, un but religieux.

Le grand menhir brisé de Locmariaquer qui pèse plus de 300 tonnes.

Le grand menhir brisé de Locmariaquer qui pèse plus de 300 tonnes.

Déplacer

Déplacer une pierre pyramidale d’un peu plus d’une tonne pour l’installer en un endroit pré-déterminé ne devait donc pas leur poser de gros problèmes.

Profondeur

Reste celui de la profondeur à laquelle reposent cette pyramide en triangle.

Preuve

Certes, nous avons la preuve que le niveau de la mer s’est élevée au cours des siècles : face à Gavrinis, se trouve l’îlot d’Er-Lannic.

Cromlechs

Il possède sur sa pente Sud-est deux cromlechs, ensemble de menhirs disposés en demi-cercle. Le premier, parfaitement visible, est semi-immergé. Le second est complètement recouvert par 3 ou 4 m d’eau.

Sites

D’autres sites en Bretagne ont également les "pieds dans l’eau" : dolmen de Kerroyal au fond du golfe, menhir de Penglaouic à Loctudy, allée couverte de Guinirvit en Finistère Nord, etc.

Glaciers

Cette montée des eaux, appelée ”transgression flandrienne”, est due à la fonte des glaciers du Nord de l’Europe à la fin de la glaciation de Wurm il y a 10-12000 ans.

Hydrologues

Mais elle ne dépasse pas, aux dires des hydrologues, 7 à 8 m en 5 500 ans. Les géologues nous apprennent aussi que la Scandinavie, libérée du poids de ses glaces, s’élève lentement depuis 10 000 ans et que par contre-coup la péninsule armoricaine s’abaisse sensiblement.

Phénomène

Ce phénomène, appelé "mouvement épeirogénique", accentue encore l’importance de l’ennoyage des estuaires et des plaines basses du littoral breton.

La pyramide engloutie garde son mystère.

La pyramide engloutie garde son mystère.

Possibilités

Alors, pour que la pyramide ait été placée là où elle est, c’est-à-dire à plus de vingt mètres de la surface actuelle, il n’y a que deux possibilités.

Niveau

Soit le niveau des eaux dans ce qui deviendra le golfe du Morbihan, est vers 5000 av. J.C. (en admettant que notre pierre fasse partie des tous premiers mégalithes) beaucoup plus bas que ce qui est généralement admis et que donc la montée des eaux a été plus importante et plus rapide que ce que nous pensons.

Vieille

Soit la pyramide est beaucoup plus vieille et, a été positionnée vers la fin de la dernière glaciation, c’est-à-dire vers 8000 av.J.C. !

Francis Le Guen

C’est ce que pense le plongeur spéléologue Francis Le Guen qui lui, a trouvé un petit dolmen par 25 mètres de fond en Finistère Nord. Mais dans ce cas, quelle population aurait été capable à cette époque, d’une telle réalisation ?

Hypothèse

Pour ma part, je pencherais plutôt pour la première hypothèse. Seules les rivières de Vannes et d’Auray serpentaient dans la plaine cernée de mamelons rocheux qu’était alors le golfe, elles ne devaient pas être très profondes et peu soumises à la marée, la mer libre étant beaucoup plus loin, au-delà de Houat et peut-être de Belle-Ile. Aujourd’hui, le fond moyen de cette zone est d’environ -25 mètres.

Profondeur

Si on admet une profondeur des deux rivières à l’époque de 4 à 5 mètres, on a donc un rivage dans les -20 mètres actuel ce qui nous place la pyramide en bordure du flot, mais à sec.

Utilité

Qu’elle était l’utilité réelle de notre pyramide, c’est un mystère dont je laisse la résolution aux archéologues.

Recherches

Mais je pense qu’une extension des recherches sous-marines dans le golfe du Morbihan, malgré les difficultés (courant, trafic), pourrait nous apporter d’autres intéressantes découvertes.

Serge Grispoux.

Attention !

Si vous désirez plonger dans le golfe, sachez que c’est une zone dangereuse pour le néophyte. Les courants y sont violents et changeants ; le trafic en été y est intense. Il est donc grandement préférable de s’adresser aux très sérieux clubs locaux.

Égypte : les tombes de la Vallée des Rois

La vallée des Rois.

La vallée des Rois.

La somptueuse Vallée des Rois est la nécropole d'Égypte, où se trouvent enterrés de nombreux pharaons du Nouvel Empire. On décompte plus de 60 tombes taillées dans la roche.

Ta Iset Maat

Dans les temps anciens, la vallée s'appelait "Ta Iset Maat", ce qui signifie "lieu de vérité". Le premier pharaon qui a été enterré dans la vallée des rois était le roi Thoutmôsis Ier, pharaon de la 18e dynastie. La Vallée des Rois est l’une des visites incontournables de tout voyage en Égypte. Si nous devions choisir nos tombeaux préférés, nous choisirions ceux de Thoutmôsis III, Ramsès VI, Ramsès IX, Siptah et Ramsès IV.

Musée

A l'intérieur de la tombe de Toutankhamon, sachez que tous les objets trouvés sont maintenant au Musée du Caire.

Vallée

La vallée des Rois (En arabe : وادي الملوك, Wādī al-Mulūk ou Wadi el-Muluk ou Bibân El-Moulouk. Les portes des Rois ou Bibân el-Molûk ou Biban el-Muluk), dont le sceau avait pour motif un chacal, est une vallée de désert située sur la rive Ouest de Thèbes, la capitale politique et religieuse du Nouvel Empire (1549 - 1080).

Louxor

Elle se situe plus précisément près de la ville moderne de Louxor. Cette vallée est connue pour abriter les tombes (hypogées) de nombreux Rois et Pharaons du Nouvel Empire (Voir les tombes).

Site

Le site fut utilisé pour la première fois comme nécropole royale lors de la XVIIIe dynastie (1549 - 1295) par le Roi Thoutmôsis I (1504 - 1492, tombeau KV20), bien que l'on attribue aujourd'hui à son père Amenhotep I (ou Aménophis, 1525/24-1504) le tombeau KV39. Celui-ci semble d'ailleurs avoir été vénéré en tant que Maître Dieu de la vallée par les bâtisseurs de tombeaux.

Souverain

Le dernier souverain connu à avoir construit sa tombe dans la vallée fut Ramsès XI (1099 - 1069, tombeau KV4), le dernier Pharaon de la XXe dynastie et du Nouvel Empire. C'est donc près de cinq siècles d'histoire que le site offre aujourd'hui. Malgré son nom moderne, il n'y a pas eu que des Rois qui furent enterrés dans cette vallée. Seulement 25 tombeaux ont été identifiés comme étant des sépultures royales.

La vallée des Rois / Photo Colette Colognac.

La vallée des Rois / Photo Colette Colognac.

Dignitaires

Une grande quantité, donc, de tombes fut construites pour : certaines Grandes Épouses Royales, pour des enfants du Pharaons, pour des membres de la famille royale, ainsi que pour des hauts dignitaires, dont les souverains ont voulu récompenser le mérite. À partir du règne de Ramsès I (1295 - 1294, XIXe dynastie) on utilisera pour les Reines et Princesses la vallée des Reines.

Répertoriés

Les 64 tombeaux que l'on trouve dans la vallée des Rois sont répertoriés sous les noms de KV1 à KV64 (KV = Kings valley), mais certains sont répertoriés WV (West Valley).

Axes

Le site de la vallée a deux axes principaux : la vallée Est, où la plupart des tombeaux royaux sont situés et la vallée Ouest, qui contient seulement les tombeaux d'Amenhotep III (1390-1353/52, tombeau WV22) et d'Aÿ II (1327 - 1323, tombeau WV23), plus quelques puits. La vallée, entourée par de hautes falaises était très bien gardée par des troupes d'élite appelées "Les medjai".

Pilleurs

Malgré cela, tous les tombeaux furent victimes, à une ou plusieurs reprises, des pilleurs de tombes, même le célèbre tombeau de Toutankhamon (1336/1335-1327, tombeau KV62), qui fut découvert, presque intact en 1922 par Howard Carter. On pense, en effet, que la porte du tombeau fut forcée par deux fois, mais que les pilleurs ne purent emporter qu'une petite partie du trésor.

Désordre

À la fin de la XXe dynastie (1186 - 1069) et au début de la Troisième Période Intermédiaire (1080 - 656) le pays fut en pleine crise économique et le désordre s'installa de nouveau.

Pillage

On assista alors à un grand pillage de la nécropole thébaine. Certains documents tendent à prouver que ce pillage aurait commencé sous le règne de Ramsès XI (1099 - 1069).

Momies

Dans le but de sauver les momies royales de la destruction et de récupérer les trésors restants de leurs tombes, les Grands Prêtres d'Amon furent conduit à ré ensevelir les momies royales dans plusieurs cachettes.

La vallée des Rois.

La vallée des Rois.

Pyramides

Les pyramides et le Delta du Nil étaient des emplacements de choix pour les tombeaux des pharaons de l'Ancien Empire. Mais sous le Nouvel Empire, les pharaons ont souhaité être mis en terre plus au sud et de construire des tombeaux près de Louxor, dans l'actuelle Vallée des Rois.

Deir el-Bahari

La première était un tombeau creusé dans la roche, la tombe DB320, dans les montagnes de Deir el-Bahari.

Roi-Prêtres

Celui-ci avait été probablement prévu comme tombe pour la famille des Roi-Prêtres de la XXIe dynastie (1070/69-945). Elle contenait pas moins de quarante momies royales et leurs cercueils. La deuxième cachette fut le tombeau d'Amenhotep II (1428/27-1401, tombeau KV35) de la XVIIIe dynastie.

Hypothèse

Chaque momie royale du Nouvel Empire n'a pas retrouvé, ce qui amène les spécialistes à l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une troisième cachette qui n'a pas encore été identifiée ou découverte.

Amenhotep II

Les seules momies royales à avoir été trouvées dans leurs propres tombeaux sont celles d'Amenhotep II, qui fut ré enterré dans sa propre tombe par les Grands Prêtres d'Amon de la XXIe dynastie, et de Toutankhamon. La tombe KV5, la plus grande de la vallée, fut construite pour enterrer les enfants de Ramsès II (1279 - 1213, XIXe dynastie).

Salles

On découvre à chaque campagne de fouilles de nouvelles salles, on n’en compte aujourd’hui plus de cent vingt et des découvertes récentes permettent d'estimer à 150 le nombre total de chambres de la sépulture.

Située sur la rive occidentale du Nil en Égypte, la vallée des rois abrite les tombeaux des plus grands pharaons : Ramsès II, Seti 1er, Thoutmosis III... C'est dans la vallée des rois que le sarcophage de Toutânkhamon a été découvert en novembre 1922.

Déesse

La hauteur qui surplombe la vallée des Rois est le lieu légendaire de résidence de la Déesse Mereretséger (ou Mertseger, ou Mert-Seger), la patronne du village d'artisans de Deir el-Médineh. Le nom de cette Déesse veut dire "la cime", venant du fait qu'elle résidât sur la butte surplombant la Vallée.

Al-Qurn

Les Arabes nomment ce mont Al-Qurn "La corne". Ce sont les artisans de ce village qui construiront toutes les tombes et le mobilier funéraire de la vallée des Rois. Tous les tombeaux ont une architecture pratiquement commune. L'entrée se fait par une porte principale donnant sur un long couloir en pente. Le couloir est partagé en douze sections, par douze encadrements de portes, correspondant aux douze heures de la nuit.

Décorée

Chacune de ces sections est décorée de thèmes différents tirés du Livre de l'Amadoua, décrivant le déplacement du dieu Rê tout au long de la nuit dans le royaume des morts afin de renaître de chaque début de journée. Le bout du couloir mène à un vestibule donnant accès à différentes chambres contenues dans le tombeau.

Sarcophage

Le sarcophage, contenant la momie, se trouve dans la chambre la plus éloignée. Celle-ci est également décorée par des récits du Livre de l'Amadoua.

La tombe de Toutânkhamon a fait sensation dans le monde entier lorsqu’elle a été découverte, en partie parce qu’elle était extrêmement bien préservée. Mais depuis, la poussière, l’humidité et les visiteurs ont endommagé le site et ses trésors.

La tombe de Toutânkhamon a fait sensation dans le monde entier lorsqu’elle a été découverte, en partie parce qu’elle était extrêmement bien préservée. Mais depuis, la poussière, l’humidité et les visiteurs ont endommagé le site et ses trésors.

Visiter

Visiter le tombeau de Toutankhamon (avant qu'il ne soit condamné en 2011) relevait du parcours du combattant. La queue au guichet pour les visiteurs individuels, puis la longue attente, sous une chaleur accablante en été, pour accéder à l'entrée.

Descente

Et à la difficile descente de l'escalier étroit en croisant ceux qui remontaient pour rester quelques instants pour voir une fosse ou un sarcophage trônait dans son coffrage en pierre recouvert d'un lourd panneau de verre... Dommage pour les claustrophobes, mais c'était le sort réservé aux fans du plus jeune pharaon de toute l'histoire de l'Égypte.

Caché

Le tombeau de Toutankhamon est resté caché pendant plus de 3 000 ans, mais depuis sa découverte en 1922 par Howard Carter, il s’est beaucoup détérioré. Principalement parce qu’il n’avait évidemment pas été conçu pour accueillir un grand nombre de visiteurs chaque jour. En 2011, le Conseil Suprême des Antiquités avait annoncé la fermeture du tombeau au public pour mieux la conserver.

Réplique

Cette réplique entre dans le cadre d’un programme de protection des tombeaux de la Nécropole de Thèbes qui sont inaccessibles aux visiteurs ou qui auraient besoin d’être fermées pour être conservées pour les futures générations.

Date de dernière mise à jour : 02/03/2024