Mystères 21

Le déluge a-t-il réellement eu lieu ?

Le déluge / Image d'illustration.

Le déluge / Image d'illustration.

En fouillant en 1929 les ruines de l'ancienne cité d'Ur en Mésopotamie, l'archéologue britannique, Sir Leonard Woolley fit une découverte sensationnelle.

Tranchée

Creusant une tranchée profonde pour reconnaître les plus anciens niveaux d’occupation, il trouva au fond du puits de sondage une couche d'argile stérile.

Transition

La transition dans la nature du sous-sol était nette, le niveau d'occupation archéologique étant soudain remplacé par de l’argile pure exempte de toute trace de vie humaine.

Sol

Cela signifiait à première vue que l’on avait atteint le sol vierge. Mais Woolley décida de faire continuer à creuser, et son ouvrier plutôt sceptique s’exécuta non sans une certaine mauvaise humeur.

Argile

Ayant dégagé de l’argile pure sur plus de trois mètres de profondeur supplémentaires, il vit à sa grande surprise l’argile s’interrompre brusquement pour laisser apparaître un deuxième niveau archéologique contenant d’autres traces d’occupation humaine.

Couche

Cette couche inférieure correspondait aux vestiges d'une seconde cité plus ancienne, les tessons de céramique présents dans cette strate montrant que les poteries avaient été façonnées à la main, alors que celles de la ville située au niveau supérieur avaient été confectionnées avec la technique du tour de potier.

Sédiments

Comment expliquer la présence d'une épaisse couche de sédiments intercalée entre deux terrains riches en vestiges d’habitations ?

Dépôt

Pour Woolley, cette couche d’argile ne pouvait être qu’un ancien dépôt boueux, qui avait dû se déposer lors d’une importante inondation. Mais en considérant l’impressionnante épaisseur de la couche, il eut l’idée de proposer une hypothèse audacieuse : c'était le déluge de Noé.

Cités

La stratigraphie impliquait à l’évidence que deux cités antiques avaient été bâties successivement au même endroit à deux époques différentes.

Hypothèse

Pour vérifier son hypothèse, Woolley fit faire d’autres sondages dans le même secteur. La moitié des forages qui furent réalisés (quatorze en tout) montrait le même type de dépôt, quoique d'épaisseurs différentes selon l'altimétrie.

Épaisseurs

Les plus grandes épaisseurs (jusqu’à 3,70 m) correspondaient aux dépôts les moins élevés en altitude. À l’aide des céramiques, il put estimer l'âge de la couche d'argile à environ 3500 av. J.-C.

Plaine

La large plaine du Tigre et de l'Euphrate constitue une immense zone inondable. Encadrée par la chaîne montagneuse du Zagros au nord-est.

La cité antique d'Ur.

La cité antique d'Ur.

Monts

Les monts Ararat au nord et les pentes désertiques de l’Arabie au sud-ouest, elle draine les eaux de ravinement d’un immense territoireen cas de pluies exceptionnelles dans ces régions, la vallée irakienne est rapidement en crue.

Déluge

Woolley et ses collaborateurs imaginèrent que le Déluge de la Bible a pu correspondre à une inondation de ce genre, affectant toute ou une grande partie de la Mésopotamie.

Étendue

Pour estimer son étendue, il fallait entreprendre de nouveaux sondages dans d’autres cités chaldéennes voisines. Ce fut le travail de plusieurs autres missions archéologiques qui s’y attelèrent durant les années 1920-1930.

Stephen Langdon

À Kish, située au nord d'Ur, une équipe anglo-américaine dirigée par Stephen Langdon fouilla les ruines de la ville entre 1923 et 1932.

Niveaux

Elle trouva là aussi des couches alluviales intercalées entre plusieurs niveaux archéologiques. Elles étaient cependant moins épaisses qu’à Ur, réparties sur trois ou quatre niveaux différents et elles furent datées dans une tranche d’âge plus récente, entre 3 200 et 3000 av. J.-C.

Max Mallowan

À Ninive, qui fut fouillée en 1931 et 1932 par l’archéologue britannique Max Mallowan, un ou plusieurs niveaux d’argile apparurent sur une hauteur de deux mètres, difficiles à dater, peut-être entre 5 500 et 3 100 avant notre ère.

André Parrot

A Lagash, l’archéologue français, André Parrot signala un dépôt d’argile qui semblait dater d’autour de 2 800 av. J.-C.

Résultats

Ces résultats sont cependant à nuancer, car d'autres cités mésopotamiennes également fouillées n'ont pas révélé de telles couches alluviales. C'est le cas d'Eridu, proche d'Ur de douze kilomètres seulement et qui n'a livré aucune trace d'inondation de ce type.

Âges

D'autre part, on voit bien que les âges attribués aux dépôts alluviaux ne coïncident pas. Si l'on tient compte de ces écarts, les inondations apparaissent comme très locales, et dès lors l'hypothèse d'un déluge unique affectant toute la Mésopotamie devient plus improbable.

Creusé

A-t-on creusé suffisamment profond ? Quoi qu’il en soit, l'ensemble des dates attribuées aux dépôts ainsi mis en évidence s’étendent sur une gamme de 5 500 à 2800 av. J.-C.

Quelques éléments pourraient laisser entendre que la Grande Pyramide était déjà en place lors du déluge qui eut lieu à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans / Image d'illustration.

Quelques éléments pourraient laisser entendre que la Grande Pyramide était déjà en place lors du déluge qui eut lieu à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans / Image d'illustration.

Informations

Cette fenêtre chronologique est plus ou moins cohérente avec les informations données par les tablettes cunéiformes. En effet, la liste royale sumérienne précise que la capitale changea de Shuruppak à Kish juste après le Déluge.

Changement

Un tel changement de capitale et de dynastie semble effectivement avoir eu lieu historiquement vers 2900 av. J.-C. par ailleurs, dans les trois versions du Déluge tirées des tablettes cunéiformes, le héros est un habitant de Shuruppak, ville dont les ruines ont livré un dépôt d’argile de soixante centimètres et datant d’environ 2900.

Convergence

C’est donc autour de 2900 que semble se dessiner la meilleure convergence de données. En définitive, la conclusion de l'enquête semble revenir à l’assyriologue Samuel Noah Kramer, de l’Université de Pennsylvanie, qui en 1967 écrivait :

Histoire

« L’histoire du déluge mésopotamien, et la version de l’Ancien Testament qui en provient, fut inspirée par un désastre réellement catastrophique, mais aucunement universel, qui eut lieu non pas immédiatement après la période d’Ubaid (c’est-à-dire vers 3500 av. J.- C.) »

Traces

« Comme Woolley l’a déclaré, mais plutôt autour de 3 000, et qui laissa des traces à Kish, Shuruppak et probablement en de nombreux autres sites restant à découvrir ».

Indices

Une théorie alternative tentant de relier le Déluge biblique à des indices géologiques a été proposée bien plus récemment par deux géologues américains de l’Université de Columbia.

Inondation

En 1998, William Ryan et Walter Pitman formulèrent l'hypothèse d'une inondation exceptionnelle qui aurait eu lieu non pas en Mésopotamie, mais en mer Noire.

Résultats

Ils s'appuyaient sur les résultats des missions scientifiques marines de l'International Ocean Drilling Program, qui ont mis en évidence au fond de la mer Noire de curieux indices, suggérant que dans la période préhistorique cette mer n'existait pas, et qu'il y avait à sa place un ancien lac.

Plages

Des plages de galets englouties, des coquillages d'eau douce et des traces d'aménagements humains rudimentaires dorment en effet au fond de la mer.

Présence

Pour expliquer la présence de ces éléments immergés, les océanographes ont émis l'idée que la mer noire se serait remplie brusquement, conséquence indirecte de la fin de la dernière glaciation d'il y a 10 000 ans.

Réchauffement

En effet, à chaque réchauffement climatique, la fonte des glaces provoque une lente remontée générale du niveau des mers.

Barrage

L'eau de la Méditerranée aurait alors rompu le barrage naturel que devait constituer l'actuel détroit du Bosphore. Des millions de tonnes d'eau se seraient déversés dans la dépression, engloutissant les populations qui y vivaient.

Événement

C’est à cet événement supposé que les deux chercheurs tentent de relier le Déluge de la Bible.

Catastrophe

Ce rapprochement présente plusieurs points faibles, les caractéristiques de cette catastrophe différant nettement du récit biblique par plusieurs aspects. Il s'agit d'abord de l'ouverture d'un immense barrage et non pas de pluies torrentielles. Ensuite, l'événement décrit peut difficilement être relié aux témoignages des tablettes cunéiformes chaldéennes.

Ancien

En outre, l'événement de la mer Noire peut paraître trop ancien pour avoir été enregistré dans la mémoire humaine (L’écriture fut inventée vers 3300 av. J.- C.). Enfin, l’aspect brutal du déversement d’eau reste à confirmer. Il n'est donc pas certain que la naissance de la mer Noire et le Déluge Biblique représentent le même événement.

Preuve de l'utilisation intentionnelle de la jusquiame noire aux Pays-Bas romains

Jusquiame noire (Hyoscyamus niger).

Jusquiame noire (Hyoscyamus niger).

Il y a environ 2 000 ans, un morceau d’os évidé a été utilisé comme récipient pour stocker des centaines de graines vénéneuses de la plante toxique jusquiame noire (Hyoscyamus niger).

Os

Cet os, provenant probablement d’une chèvre ou d’un mouton, a été découvert en 2017 à Houten-Castellum, une colonie rurale datant de la période romaine aux Pays-Bas.

Graines

Les graines de jusquiame noire (Hyoscyamus niger), une plante appartenant à la famille des solanacées, sont reconnues pour leurs propriétés médicinales.

Composés

Certains composés, tels que les alcaloïdes tropaniques (notamment l’atropine, la scopolamine et l’hyoscyamine), ont en effet des effets antispasmodiques et peuvent être utilisés pour soulager certains troubles gastro-intestinaux.

Effets

En raison de la présence d’alcaloïdes psychotropes, la jusquiame noire a également des effets hallucinogènes qui peuvent se manifester par une vision altérée, des états de rêverie et des expériences sensorielles modifiées.

Toxique

Cependant, il est important de noter que la jusquiame noire est une plante extrêmement toxique et que les effets hallucinogènes sont souvent accompagnés d’effets secondaires indésirables.

Jusquiame noire (Hyoscyamus niger).

Jusquiame noire (Hyoscyamus niger).

Sites

Cela étant dit, il est souvent difficile de déterminer si la présence de jusquiame noire sur des sites historiques indique qu’elle a été utilisée ou est apparue naturellement, car la plante pousse comme une mauvaise herbe.

Rapports

Des rapports suggèrent cependant que cette plante était utilisée à diverses fins au cours de l’histoire. Certaines cultures anciennes l’auraient notamment employée dans des pratiques rituelles ou chamaniques en raison de ses propriétés psychotropes.

Écrits

Des écrits de la littérature classique antérieure indiquent également que la jusquiame noire était utilisée pendant la période romaine à des fins médicales et non-récréatives. Des auteurs comme Pline l’Ancien ont décrit les effets des graines, mentionnant notamment qu’elles pouvaient provoquer « la folie et des vertiges ».

Découverte

Cependant, avant cette découverte, aucune preuve physique de l’utilisation de cette plante toxique par les habitants de l’Empire romain n’avait été trouvée.

Archéologues

Dans ce cas particulier, les archéologues ont déterminé que les graines avaient été intentionnellement placées à l’intérieur d’un fémur animal (os de la cuisse) sculpté mesurant 7,2 centimètres de long. Pour assurer leur sécurité, le récipient avait été scellé avec un bouchon en écorce de bouleau noir. L’os a été daté entre 70 et 100 apr. J.-C. en se basant sur les styles de céramique et une broche en fil de fer trouvée dans la même fosse boueuse.

Preuve

Cette découverte, en plus de fournir une preuve tangible de l’utilisation intentionnelle de graines de jusquiame noire dans les Pays-Bas romains, représente ainsi le premier cas connu de graines délibérément stockées pour une utilisation ultérieure.

Une équipe identifie neuf groupes culturels vivant en Europe il y a 30 000 ans

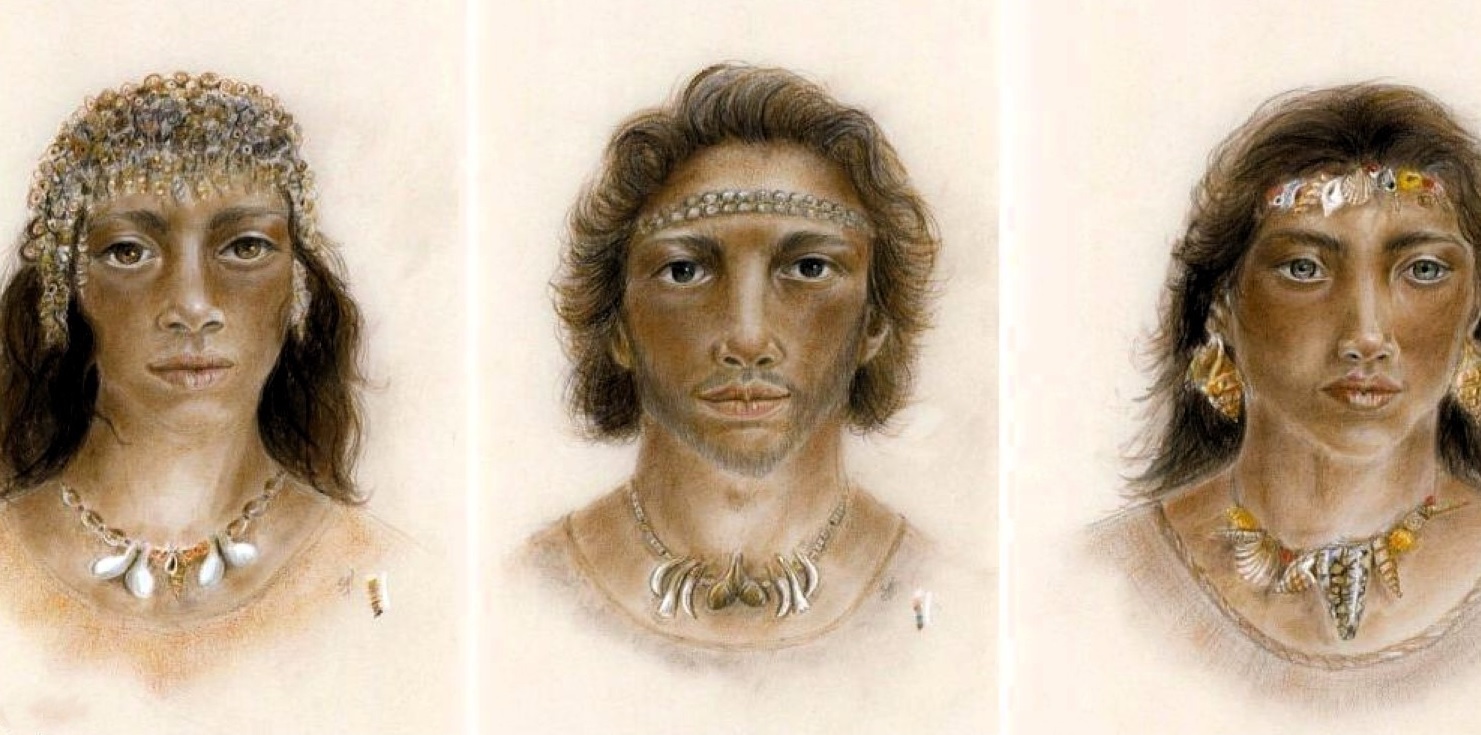

Les chasseurs-cueilleurs du Gravettien ornaient leurs corps de coquillages marins perforés, dents d’animaux, pendentifs en os, en ivoire, en pierre et en ambre… © Crédit photo : Sylvaine Jacquinot/Pacea / CNRS.

Les chasseurs-cueilleurs du Gravettien ornaient leurs corps de coquillages marins perforés, dents d’animaux, pendentifs en os, en ivoire, en pierre et en ambre… © Crédit photo : Sylvaine Jacquinot/Pacea / CNRS.

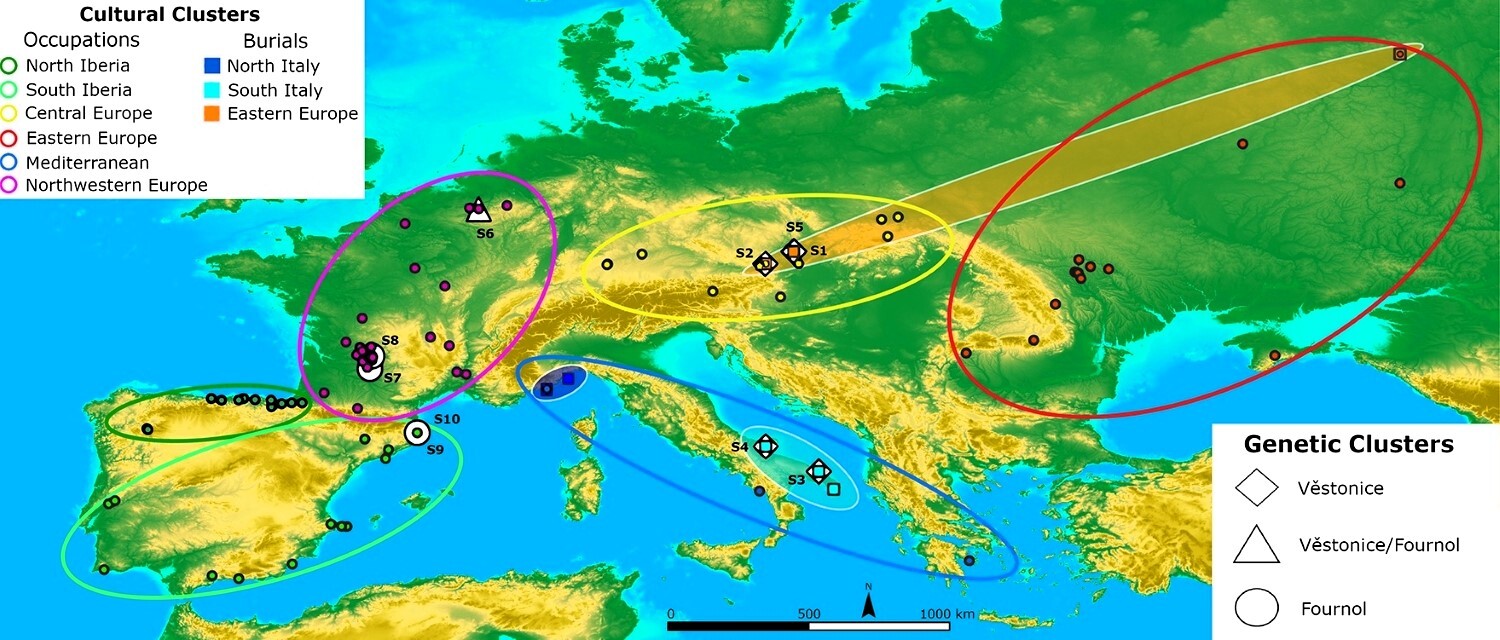

En étudiant les objets de parure dans l’espace et dans le temps, les chercheurs girondins ont obtenu un découpage en zones culturelles qui recoupe les connaissances issues de l’étude de la génétique.

Groupes

À l'époque des chasseurs-cueilleurs, il existait en Europe des groupes aux cultures bien différenciées « on s’ornait » différemment dans ce qui deviendrait l’Espagne, la France ou la Russie. C’est ce qu’a pu établir, de façon scientifique, une équipe de chercheurs bordelais, spécialisés dans l’étude des objets de parure.

Solange Rigaud

Parmi eux, Solange Rigaud, qui, en juillet 2023, avait participé à l’identification du plus vieil objet phallique connu. Le 29 janvier 2024, la chercheuse et préhistorienne du laboratoire Pacea (De la Préhistoire à l’actuel : culture, environnement et anthropologie, affilié au CNRS et basé à l’Université de Bordeaux) a signé une publication avec Jack Baker (doctorant) et d’autres chercheurs, dans la revue « Nature Human Behaviour ».

Coquillages marins perforés, dents d’animaux, pendentifs en os, en ivoire, en pierre et en ambre… © Crédit photo : Sylvaine Jacquinot/Pacea / CNRS.

Coquillages marins perforés, dents d’animaux, pendentifs en os, en ivoire, en pierre et en ambre… © Crédit photo : Sylvaine Jacquinot/Pacea / CNRS.

Objets

« Les objets de parure indiquent que neuf groupes culturels ont vécu entre 34 000 et 24 000 ans en Europe. »

Ornements

Les objets de parure, dans le cas des chasseurs-cueilleurs de l’époque étudiée (Gravettien), sont les ornements dont ils décoraient leurs corps : « Coquillages marins perforés, dents d’animaux, pendentifs en os, en ivoire, en pierre et en ambre. »

Mort

Y compris après la mort : les objets funéraires sont considérés par les scientifiques comme « des instantanés de l’apparence d’un individu au moment de sa mort », permettant d’établir une image claire des divisions culturelles.

Carte des chasseurs-cueilleurs du Gravettien © Crédit photo : Sylvaine Jacquinot/Pacea / CNRS.

Carte des chasseurs-cueilleurs du Gravettien © Crédit photo : Sylvaine Jacquinot/Pacea / CNRS.

Analyse

L’analyse d’une base de données couvrant 112 sites en Europe a permis de distinguer « neuf groupes culturels se parant d’ornements différents ». Les auteurs ont noté que ces divisions géographiques culturelles sont cohérentes avec les données génétiques disponibles, « bien qu’encore rares ».

Évolution

Et concluent que « l’extension de cette approche à l’ensemble du Paléolithique supérieur (-45 000 à -10 000) pourrait permettre de mieux comprendre l’évolution conjointe ou non des gènes et des cultures au cours d’une phase charnière de l’histoire du peuplement de l’Europe. »

Les ruines de Yonaguni au Japon : cette pyramide engloutie dont l’origine fascine et divise

Structure en grès très régulière à l’extrémité sud de l’île Yonaguni, dans l’archipel japonais Ryūkyū.

Structure en grès très régulière à l’extrémité sud de l’île Yonaguni, dans l’archipel japonais Ryūkyū.

"Atlantis du Japon" ou pyramide d'origine naturelle ? Découverte en 1985, cette surprenante structure sous-marine est loin d'avoir livré tous ses secrets.

Kihachiro Aratake

En 1985, alors qu'il effectuait un repérage pour un voyagiste, Kihachiro Aratake, organisateur de plongées touristiques, tombe sur une vaste structure en grès très régulière, inconnue jusque-là.

Océan

Elle se trouve dans l'océan Pacifique, à une centaine de kilomètres à l'est de Taiwan. Plus précisément à l’extrémité sud de l’île Yonaguni, dans l’archipel japonais Ryūkyū, dans une zone où les courants sont forts, sur le chemin migratoire des requins marteaux.

Sur Google Maps, le repère qui indique son emplacement décrit ce "Yonaguni Monument", comme un ensemble de "mystérieuses constructions sous-marines".

Structure

La structure principale mesure environ 50 mètres de large pour 20 mètres de long et 25 mètres de haut. Elle ressemble à une sorte de pyramide constituée de marches et de terrasses, dont la base repose à quelque 30 mètres de profondeur et dont le sommet se trouve à 5 mètres sous la surface.

Origine

Son origine fait débat. Certains chercheurs estiment qu'il s'agit d'un monument façonné par l'homme, tandis que d'autres sont convaincus qu'il s'agit d'une formation rocheuse naturelle.

Masaaki Kimura

Masaaki Kimura, professeur à l'Université des îles Ryūkyū, spécialisé en géologie marine, est l'un des premiers à s'y être intéressé, dans les années 1990.

Sceptique

Sceptique au début, il fait partie, depuis sa première plongée sur place, de ceux qui voient dans cette structure les ruines d'une construction humaine engloutie par les eaux il y a plusieurs millénaires, probablement à la suite d'un tremblement de terre.

Site

Après avoir longuement travaillé à mesurer et cartographier le site, outre la pyramide principale, il explique avoir identifié une dizaine d'autres structures au large des diverses petites îles de l'archipel Ryūkyū, et d'autres, plus éloignées, au large d'Okinawa.

Maquette de la structure.

Maquette de la structure.

Structure

Selon lui, la plus grande structure ressemble aux "gusuku", les châteaux ou forteresses d'Okinawa. Et autour de ce "château", s'organisent les autres éléments , parmi lesquels un arc de triomphe, cinq temples et au moins un stade, reliés entre eux par des routes et des canaux. Le tout est entouré par une sorte de muret d'enceinte.

Plongées

Au cours des diverses plongées effectuées avec son équipe, il a également découvert ce qu'il interprète comme "de nombreuses preuves d'une influence humaine".

Trous

Il évoque notamment des trous dans la structure qui auraient servi à accueillir des pieux, des "caractères rudimentaires gravés" sur certaines pierres et les restes de " sculptures en forme d'animaux ".

Personnages

"Les personnages et animaux découverts dans l'eau et que j'ai pu partiellement reconstituer dans mon laboratoire présentent les caractéristiques d'une culture issue du continent asiatique".

Traces

Si Masaaki Kimura et son équipe sont convaincus que le site regorge de "traces" d'une occupation humaine, "la poterie et le bois ne peuvent pas se conserver au fond de l'océan". Il n'a donc pu mettre la main sur aucune preuve directe. Mais ils restent convaincus que si le site a été façonné par la main de l'homme.

Chercheurs

Un avis que ne partagent pas tous les chercheurs, à commencer par Robert Schoch, professeur de Sciences Naturelles à l'Université de Boston , aux États-Unis. Lui aussi s'est rendu sur le site, notamment avec Masaaki Kimura.

Naturelle

Mais contrairement à ce dernier, lui est convaincu que le site est d'origine naturelle, notamment, car la structure elle-même est constituée d'un seul bloc et non de "blocs de roche sculptés et arrangés" qui "auraient indiqué sans conteste une origine humaine".

Organismes

Il estime également que les "divers organismes (algues, coraux, éponges et autres)" qui la recouvrent en font apparaître la surface "plus régulière et homogène qu'elle ne l'est en réalité".

Dépressions

Il interprète aussi "les trous de poteaux" comme des dépressions naturelles dues à l'érosion. De même que les marches et terrasses, qu'il estime façonnées par l'action des vagues et des marées lorsque la "pyramide" était émergée.

Griffures

Quant aux sculptures représentant des personnages ou des animaux identifiées par le professeur Masaaki Kimura, Robert Schoch les qualifie "de griffures naturelles sur la pierre", elles aussi dues à l'érosion. Conclusion, selon lui, "le Yonaguni Monument est le résultat de processus géologiques et géomorphologiques naturels".

Affaire

Fin de l'histoire ? Pas tout à fait. "Je ne pense en aucune manière qu'il s'agisse d'une affaire totalement close", ajoute le chercheur. La question de la genèse de la structure artificielle ou naturelle pourrait ne pas être une question avec une réponse absolue".

Élément

Car si Robert Schoch insiste sur le fait qu'il n'a pu "trouver aucun élément tel que des marques d'outils sur les roches ou des blocs taillés qui auraient étayé l'hypothèse d'une structure artificielle" créée par l'homme, " cela ne veut pas dire qu'il n'en existe pas ".

Hommes

Et même s'il s'agit au départ d'une structure naturelle, elle peut avoir été "utilisée, améliorée, et modifiée par les hommes en des temps reculés", admet-il. D'autant qu'il "semble qu'il y ait sur l'île de Yonaguni et ailleurs dans la région d'Okinawa une tradition ancienne de modification, amélioration et extension de la nature".

Outils

"Sur Yonaguni ont été trouvés des outils de pierre superbement taillés qui auraient pu être utilisés pour tailler certains des vaisseaux de pierre et d'autres objets, ainsi que pour modifier le Monument de Yonaguni aujourd'hui trouvé sous les eaux".

Façonnée

Masaaki Kimura ayant de son côté reconsidéré la proportion dans laquelle la structure a pu être façonnée par l'homme, les théories des deux chercheurs semblent finalement se rejoindre sur un point : le Yonaguni Monument pourrait être "terraformé".

Terme

Un terme emprunté à la science-fiction qui signifie que "ses caractéristiques géologiques auraient été manipulées ou modifiées par la main de l'homme". Si cela est vraiment le cas, reste tout de même à savoir, quand, par qui et pour faire quoi.

Au fil des années, le monument de Yonaguni a suscité l’intérêt de nombreux chercheurs.

Au fil des années, le monument de Yonaguni a suscité l’intérêt de nombreux chercheurs.

Ruines

Car de là à imaginer que les ruines de Yonaguni sont les vestiges d'une civilisation engloutie par les flots il y a plusieurs millénaires, une sorte "d'Atlantide du Japon", comme l'a déjà qualifiée Masaaki Kimura, il n'y a qu'un pas que certains ont franchi.

Tentation

Mais si la tentation de voir dans ces vestiges une preuve de l'existence de la mythique Mu, équivalent dans le Pacifique de l'Atlantide, ou de la Lémurie dans l'océan indien, le parallèle est difficile.

Cvilisations

Outre le fait qu'aucune trace de ces civilisations n'a jamais été découverte, dans l'imaginaire, celle de Mu serait encore plus ancienne que l'Atlantide, détruite il y a quelque 12 000 ans, selon Platon.

Datations

Or des datations au carbone-14 et au béryllium-10 ont montré que le socle de grès de la structure de Yonaguni était à l'air libre il y a un peu plus de 2 000 ans. Quant à Masaaki Kimura, il estime que le site aurait environ 5 000 ans.

Mythe

Dans tous les cas l a chronologie ne colle pas avec le mythe du continent de Mu.

Carrière

Moins romanesque, Robert Schoch pense que si action humaine il y a eu, le site pourrait avoir été " une carrière dans laquelle des blocs furent taillés puis enlevés en exploitant les lits, jointures, et fractures naturelles de la roche".

Hypothèse

Autre hypothèse : la structure, bien que naturelle, "pourrait avoir été retaillée et avoir servi de fondation à des bâtiments de pierre, de rondins ou de terre détruits depuis". À moins qu'elle ait servi " de port ". Bref, l’énigme de Yonaguni reste entière.

Un canyon sous-marin colossal découvert au fond de la Méditerranée

Un immense canyon sous-marin a été découvert en Méditerranée.

Un immense canyon sous-marin a été découvert en Méditerranée.

Une étude publiée en 2024 rapporte la découverte d’un canyon sous-marin impressionnant, baptisé canyon d’Eratosthène. Il est situé à environ 120 km au sud de Chypre, dans le bassin méditerranéen du Levant.

Canyon

Ce canyon en forme de U mesure 500 mètres de profondeur et dix kilomètres de largeur. Il se serait par ailleurs formé, il y a environ six millions d’années, au début de la crise de salinité messinienne (MSC).

Événement

Cet événement a été déclenché par la réduction de l’ouverture de Gibraltar qui a conduit à l’isolement de la mer Méditerranée de l’océan Atlantique. En raison de cette restriction, l’évaporation dans le bassin méditerranéen a dépassé l’apport d’eau douce, ce qui a entraîné une augmentation significative de la salinité.

Processus

Ce processus a ainsi transformé la mer Méditerranée en un bassin hypersalin.

Salinité

Naturellement, cet excès de salinité a eu des répercussions majeures sur la vie marine et entraîné la mort de la faune marine incapable de tolérer de telles conditions.

Évaporation

Parallèlement, l’évaporation continue a laissé derrière elle d’énormes dépôts de sel sur les fonds marins, ce qui a conduit à la formation de vastes couches de sel d’une épaisseur atteignant parfois trois kilomètres.

Période

Cette période a également eu des conséquences profondes sur la géologie locale, dont une érosion exceptionnelle des marges continentales de la Méditerranée qui a entraîné la formation de canyons sous-marins profonds de plusieurs dizaines de mètres.

Méditerranée

Plusieurs canyons de ce type qui traversent les marges du Levant, une région géographique située à l’est de la Méditerranée, ont été identifiés et décrits dans les années 1970.

Recherches

Plus tard, dans les années 2000, des recherches plus approfondies ont révélé que ces structures ne représentaient pas simplement des formations géologiques, mais étaient en réalité des entrées de chenaux sous-marins. Ces chenaux se sont étendus vers les parties plus profondes du bassin méditerranéen.

Étude

Une nouvelle étude révèle une découverte significative concernant ces fameux canaux sous-marins formés pendant la crise de salinité messinienne (MSC).

Hypothèse

Contrairement à l’hypothèse initiale selon laquelle ces canaux se termineraient par des lobes sédimentaires terminaux dans le bassin du Levant, ils ont en réalité contribué à un système sédimentaire beaucoup plus vaste.

Canaux

À l’ouest, ces canaux se fondent dans un système sédimentaire récemment identifié atteignant près de 500 mètres de profondeur, formant un canyon remarquable d’environ 10 km de large. La structure vient d’être baptisée Eratosthène, du nom du mont sous-marin voisin.

Âge

L’âge précis de l’incision du canyon d’Eratosthène reste sujet à des investigations supplémentaires, mais les chercheurs suggèrent qu’elle a probablement eu lieu au cours de l’étape 1 du MSC, il y a environ 5,6 millions d’années.

Creusé

Ce canyon exceptionnel aurait ainsi été creusé avant le dépôt massif de sel par des courants de gravité, tels que des turbidites chargées de sédiments et/ou des saumures denses.

Courants

L’augmentation de la salinité au début de la crise, associée à une possible baisse du niveau de la mer (dont l’amplitude nécessite une étude plus approfondie), pourrait avoir déclenché ces fameux courants gravitationnels. Ces derniers auraient alors agi comme des agents érosifs qui ont déstabilisé la marge continentale.

Des explications au mystère du triangle des Bermudes

La légende débute en 1945 après la disparition de l'escadrille 19, un groupe de cinq avions de la marine américaine.

La légende débute en 1945 après la disparition de l'escadrille 19, un groupe de cinq avions de la marine américaine.

Monstres marins, extraterrestres ou météo capricieuse : qui est le coupable ? Plusieurs navires et avions ont disparu sans laisser de traces dans cette zone que l'on nomme « le triangle des Bermudes ». Situé entre Miami, les Bermudes et Puerto Rico, ce triangle imaginaire est le théâtre de nombreuses disparitions mystérieuses.

Légende

Comme l'explique National Geographic, la légende débute en 1945, lorsque cinq avions de la marine américaine se sont envolés depuis leur base en Floride pour une mission d'entraînement: l'escadrille 19. Les militaires et leurs aéronefs ne sont plus jamais réapparus. C'est le début de la malédiction du triangle des Bermudes.

Phénomènes

Certains phénomènes inhabituels avaient cependant déjà été repérés dans le passé. Christophe Colomb avait noté de drôles de mouvements de boussoles en passant dans la région.

Nom

C'est en 1964 que l'endroit obtient définitivement son nom, dans un article du Pulp magazine américain qui parle de l'escadrille 19. Cet article a vivement contribué au mythe du triangle des Bermudes, qui ne cesse d'inspirer les théories les plus folles.

Disparitions

Les multiples disparitions ont été attribuées à d'énormes monstres marins, calamars géants ou même aux extraterrestres.

Dimension

Certains pensent à une troisième dimension créée par des êtres inconnus ou encore à des flatulences océaniques l'océan qui recrache des quantités de méthane piégé. Mais certains sont bien plus terre-à-terre et mettent la faute sur une dame nature perfide ou sur un enchaînement d'erreurs humaines.

Région

« La région est très fréquentée et a toujours été un carrefour important depuis les premiers voyages d'exploration européens », explique John Reilly, historien auprès de la Naval Historical Foundation.

Avions

« Dire qu'il y a beaucoup d'avions et de navires qui ont péri là-bas, c'est comme dire qu'il y a beaucoup d'accidents de voiture sur l'autoroute, ce n'est pas une surprise ».

Caractéristiques

Le triangle des Bermudes présente des caractéristiques rares. C'est l'un des deux seuls endroits sur Terre le deuxième étant une zone nommée « la mer du Diable », sur la côte est du Japon où le nord géographique et le nord magnétique s'alignent, ce qui rend difficile la lecture des boussoles.

Zones

Il abrite également les zones marines les plus profondes du monde la majeure partie du fond marin se trouve à environ 5.791 mètres et peut aller jusqu'à 8.229 mètres. Les épaves pourraient donc très bien se trouver à plusieurs kilomètres sous la surface.

Récifs

Comme l'indique la garde côtière, la région possède de nombreux récifs, et les violents courants engendrent constamment de nouveaux dangers. Mais ce n'est pas tout : la météo a aussi son mot à dire. Si la zone est sujette aux ouragans, le Gulf Stream peut être un facteur important.

Courant

Ce courant forme une rivière dans l'océan, large d'environ 64 à 80 kilomètres, qui se balade dans l'océan Atlantique Nord. L'eau chaude et les courants de 2 à 4 nœuds peuvent être à l'origine de modèles météorologiques dangereux.

Conditions

« Avec les bonnes conditions atmosphériques, vous pouvez tomber sur des vagues très hautes et de manière inattendue », confie Dave Feit, chef des prévisions maritimes de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Vagues

« Si les vagues atteignent 8 mètres de hauteur hors du Gulf Stream, leur taille peut doubler voire tripler à l'intérieur. »

Conspirations

Face aux multiples conspirations autour du triangle des Bermudes, que l'explication relève de la science-fiction (monstres marins, aliens) ou qu'elle soit plus rationnelle (erreur humaine, météo imprévisible), difficile d'ignorer cette mystérieuse légende.

Un mur de pierre submergé vieux de 11 000 ans découvert au large de l’Allemagne

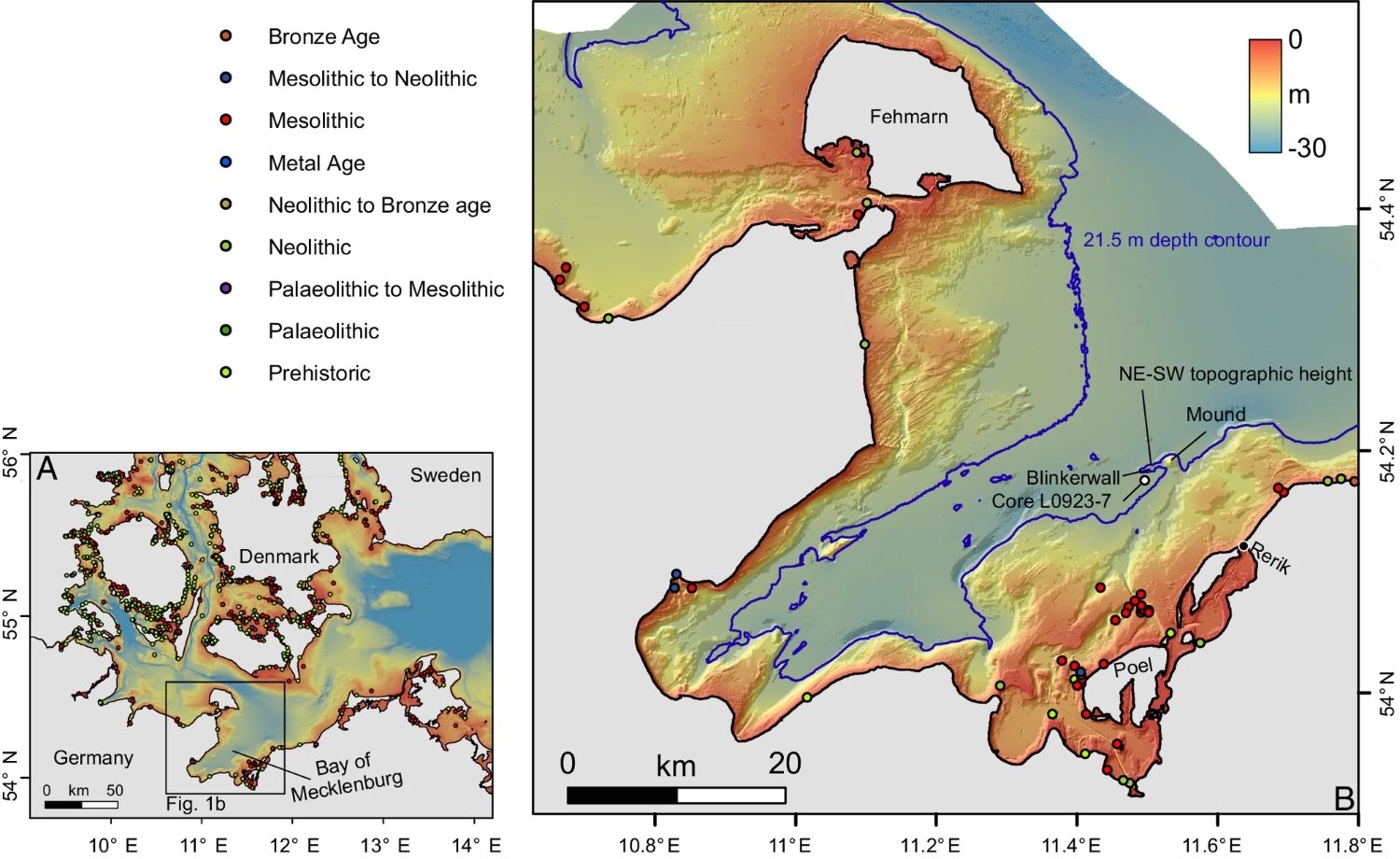

La zone d'étude de la mer Baltique. ( A ) Carte générale de la mer Baltique occidentale. Les données bathymétriques ont été tirées de la synthèse Global Multi-Resolution Topography (GMRT) ( 3 ). ( B ) Structure détaillée de la baie de Mecklembourg, y compris l'emplacement du Blinkerwall. Données bathymétriques de l'Agence fédérale maritime et hydrographique Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).

La zone d'étude de la mer Baltique. ( A ) Carte générale de la mer Baltique occidentale. Les données bathymétriques ont été tirées de la synthèse Global Multi-Resolution Topography (GMRT) ( 3 ). ( B ) Structure détaillée de la baie de Mecklembourg, y compris l'emplacement du Blinkerwall. Données bathymétriques de l'Agence fédérale maritime et hydrographique Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).

Un mur sous-marin découvert dans la mer Baltique, près de l’Allemagne, suscite l’intérêt des chercheurs. Datant d’environ 11 000 ans, cette structure de près d’un kilomètre de long aurait été érigée par les populations préhistoriques locales pour chasser les rennes sur la terre qui était à l’époque présente à cet endroit.

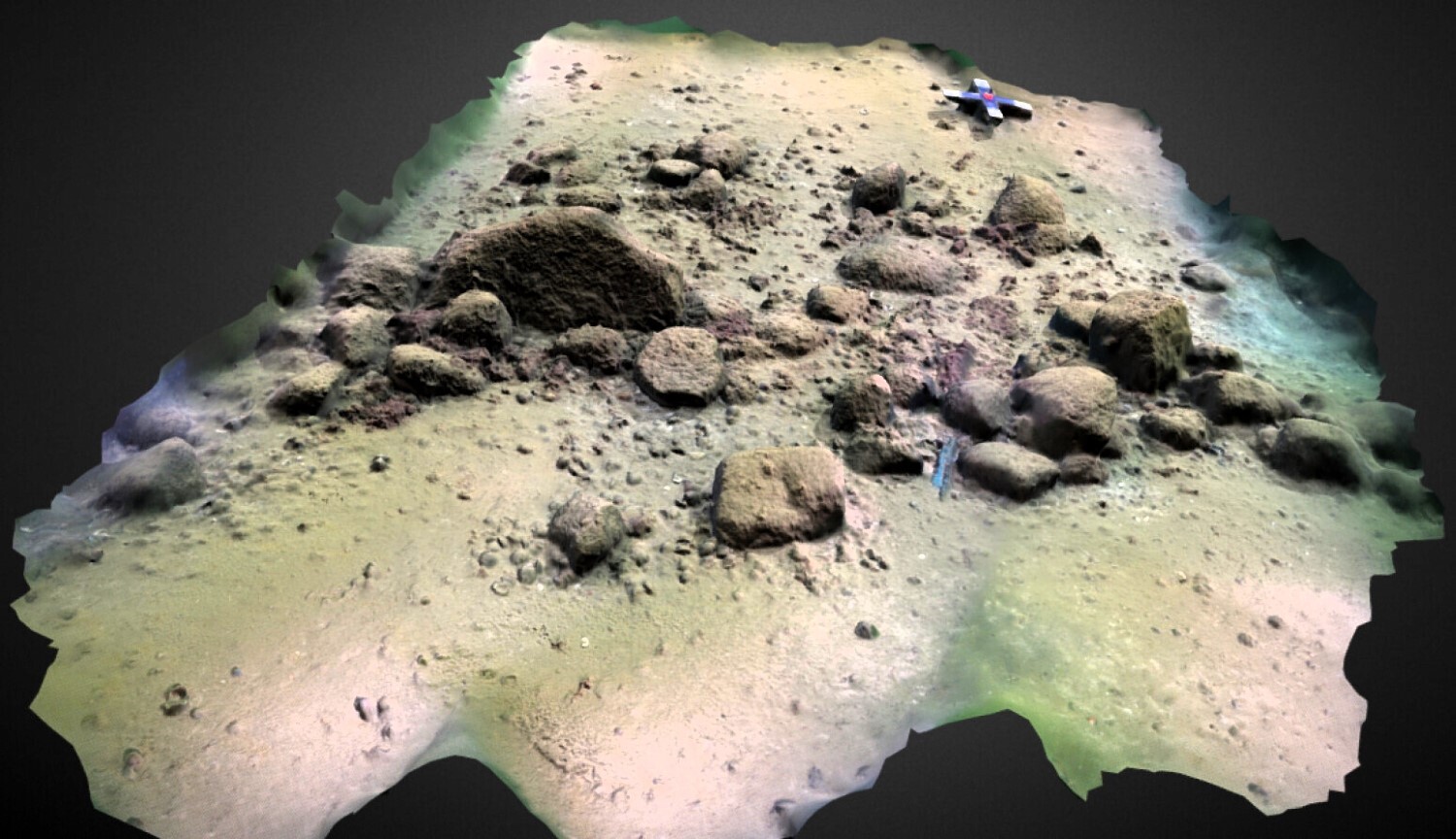

Mur

Ce mur a été fabriqué avec 1 670 pierres. Il mesure un mètre de hauteur, deux mètres de largeur et s’étend sur environ 975 mètres de long.

Chercheurs

Les chercheurs estiment qu’il pourrait être le plus grand de ce type remontant au début de l’Holocène en Europe. Il a été découvert récemment grâce à des techniques de géophysique marine, alors que des chercheurs enseignaient des méthodes à des étudiants lors d’une expédition en bateau.

Structure

Cette structure préhistorique a été trouvée à environ 21 mètres de profondeur et à environ dix kilomètres à l’est de Rerik, en Allemagne, dans la baie de Mecklembourg.

Mer

La montée du niveau de la mer, résultant de la fonte des calottes glaciaires il y a environ 8 500 ans, a submergé la région, y compris ce mur. Les chercheurs ont identifié cette construction presque par hasard en utilisant des données de sonar multifaisceau pendant leur expédition.

Modèle 3D d'une section du Blinkerwall adjacente au gros rocher à l'extrémité ouest du mur.

Modèle 3D d'une section du Blinkerwall adjacente au gros rocher à l'extrémité ouest du mur.

Découverte

Cette découverte soulève des questions sur la manière dont les populations préhistoriques utilisaient ces structures. Les scientifiques supposent que le mur servait à guider les troupeaux de Rennes vers des zones closes, où ils pouvaient être abattus plus facilement.

Emplacement

L’emplacement du mur, à proximité d’une ancienne tourbière ou d’un lac, aurait également empêché les animaux de fuir dans cette direction.

Datation

La datation précise de la construction n’est pas encore établie, mais les chercheurs estiment qu’elle remonte à environ 11 000 ans. Cela correspond à une époque où les rennes étaient communs dans la région, bien que ces animaux aient disparu, il y a environ 9 000 ans dans cette zone, quelques siècles avant qu’elle ne soit inondée.

Exploration

Cette découverte souligne l’importance de l’exploration des zones submergées et met en lumière des aspects peu connus des modes de vie préhistoriques préservés dans ces environnements sous-marins.

Artefacts

Les chercheurs espèrent découvrir d’éventuels artefacts tout au long du mur, ce qui offrirait des informations cruciales sur son origine et son utilisation par les populations anciennes.

Date de dernière mise à jour : 27/02/2024