Mystères 25

Quelle est l'origine des jours de la semaine ?

Les jours de la semaine.

Les jours de la semaine.

Lundi, mardi, mercredi… Nous utilisons ces mots au quotidien, souvent sans savoir d’où viennent les noms des différents jours de la semaine. Chaque jour n’a pourtant pas été nommé au hasard.

Hébreux

Pour certains historiens, la semaine de 7 jours aurait été créée par les Hébreux. On retrouve en effet dans la bible hébraïque l’histoire de la création du monde qui s’est faite en 6 jours, auxquels s’ajoute un 7ᵉ jour pour le repos.

Écrits

Ce qui est certain, c’est que la semaine telle qu’on la connaît aujourd’hui commence à apparaître dans des écrits romains qui datent du Ier siècle. Le mot "semaine" vient d’ailleurs du mot romain "septimana ", qui signifie "sept jours".

Calendrier

Avant ça, le calendrier romain était utilisé dans une partie de l’Europe. Ce calendrier était divisé en plusieurs mois de 28 à 31 jours. Chaque mois était à son tour divisé en 3 périodes de durées inégales. Les semaines ne duraient donc jamais le même nombre de jours.

Romains

Les Romains ont également nommé chaque jour de la semaine. Les premiers astronomes avaient identifié 7 astres errants dans le ciel, qu’ils voyaient se déplacer. Il s’agissait du soleil, de Saturne, de Jupiter, de Mars, de Vénus, de Mercure et de la Lune.

Civilisation

Dans la civilisation romaine, les noms des 5 planètes du système solaire étaient aussi les noms de dieux importants. Les Romains ont décidé de nommer chaque jour à partir d’un astre errant.

Origine

L’origine des jours de la semaine en France est donc romaine. Que signifie le nom de chaque jour ?

Lundi

Lundi, le jour de la Lune Le nom du premier jour de la semaine, le lundi, vient du latin "Lunis dies ". Cela signifie "Le jour de la Lune". La semaine commence par le lundi depuis le IIIᵉ siècle. Les chrétiens ont alors adopté le dimanche comme jour de repos, faisant du lundi le premier jour du retour au travail.

Mardi

Le mardi a hérité son nom de la planète Mars, qui est également le nom du dieu de la guerre chez les Romains. Le nom du deuxième jour de la semaine vient de "Mars dies ", qui signifie le " jour de Mars".

Mercredi

Le nom « Mercredi » vient du latin "Mercuri dies " signifiant " jour de Mercure". Mercure est le nom de l’une des planètes du système solaire. C’est aussi le patronyme du dieu romain du commerce et des voleurs, aussi connu sous le nom grec d’Hermès.

Jeudi

« Jeudi » vient des deux mots "Jovis dies ". Jovis est le génitif (c’est-à-dire qu’il exprime l’appartenance) du nom Jupiter. La traduction littérale de "Jovis dies " est donc "le jour de Jupiter". Si Jupiter est l’une des quatre planètes géantes gazeuses, ce nom désigne aussi le roi des Dieux, également connu sous le nom de Zeus.

Vendredi

Le vendredi est le jour de la déesse de l’amour, Vénus, mais aussi de la planète du même nom, parfois appelée "petite sœur de la Terre" à cause de leurs similitudes. Son nom vient en effet du latin "Veneris dies", qui signifie " jour de Vénus".

Samedi

Pendant l’Antiquité, le samedi était le jour de Saturne, "Saturni dies". Par la suite, le samedi est devenu "Sabbatum dies ". Cela signifie le « jour du sabbat », c’est-à-dire le jour du repos.

Dimanche

Le mot dimanche fait exception, car il ne fait aujourd’hui référence à aucune planète. Il vient du latin "Dominicus dies ", qui signifie le "jour du Seigneur". Cependant, dans d’autres langues, le dimanche est le jour du soleil, comme dans l’anglais "Sunday ".

Cette cité amérindienne abandonnée au 14e siècle fascine les archéologues

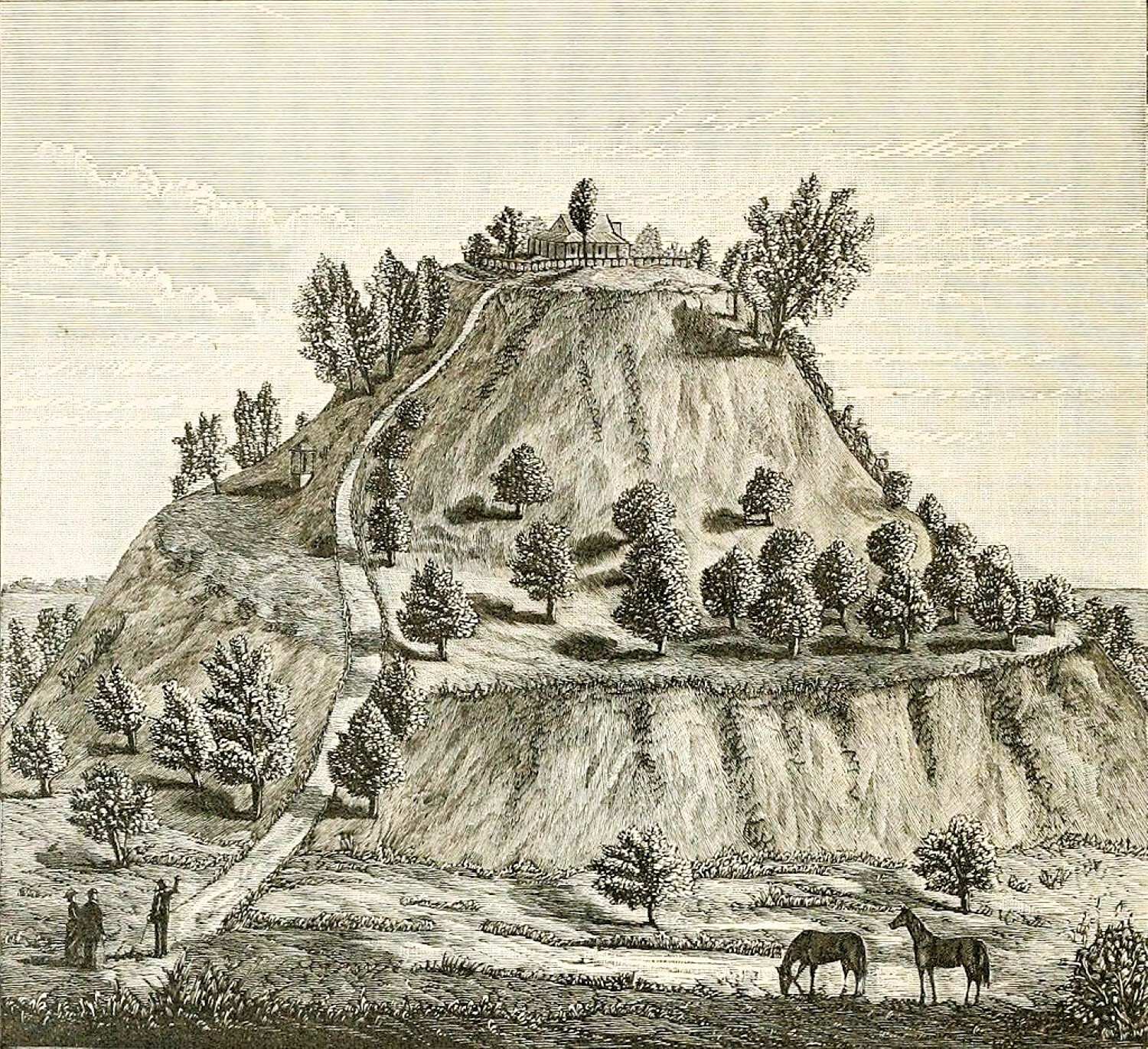

Monks Mound, le tertre des Moines, est la plus grande structure du site historique de Cahokia : elle mesure 30 mètres de hauteur et il a fallu environ 620 000 mètres cubes de terre pour l’amonceler.

Monks Mound, le tertre des Moines, est la plus grande structure du site historique de Cahokia : elle mesure 30 mètres de hauteur et il a fallu environ 620 000 mètres cubes de terre pour l’amonceler.

Après avoir érigé des centaines de buttes gigantesques, les habitants de la cité de Cahokia, centre économique et culturel stable de la civilisation mississippienne, se sont subitement volatilisés au 14e siècle.

Vestiges

À l’est du fleuve Mississippi, dans le sud de l’Illinois, gisent les vestiges d’une ancienne métropole amérindienne : les tertres de Cahokia. À son apogée, entre l’an 1000 et le 13e siècle, ce centre urbain s’étendait sur plus de 1 600 hectares.

Tumulus

Les habitants de Cahokia ont construit des centaines de tumulus, de tertres, de bâtiments publics, et même un observatoire astronomique, « Woodhenge », dont les poteaux en bois étaient alignés avec le Soleil toute l’année.

Terrassement

Monks Mound, le tertre des Moines, plus grand terrassement présent au nord du Mexique, surplombait le paysage et le surplombe toujours. Ses quatre terrasses s’élevaient à environ 30 mètres de hauteur.

Civilisation

Les tertres de Cahokia occupaient une place centrale dans cette civilisation qui, des déserts du Mexique à l’Arctique, ne connaissait pas d’égal. Site d’une des premières villes d’Amérique du Nord et d’une des plus belles prouesses amérindiennes, Cahokia est l’héritage le plus tangible qui nous soit parvenu de la culture mississippienne.

Apogée

Cette civilisation agricole s’est épanouie dans le Midwest et le sud-est des États-Unis à partir de l’an 800 de notre ère et a connu son apogée vers le 13e siècle.

Cité

La cité de Cahokia est aujourd’hui un site public protégé par l’État d’Illinois et un monument national. Elle a également été inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais il y a peu encore, elle n’était connue que des habitants des environs de Saint-Louis, dans le Missouri.

Témoignage

Cette méconnaissance a des racines profondes. La première personne blanche à avoir écrit un témoignage détaillé sur les buttes de Cahokia est Henry M. Brackenridge, avocat et historien à ses heures perdues étant tombé par hasard sur ces tertres imposants alors qu’il explorait une prairie alentour en 1811.

Stupéfaction

« Je fus saisi par une stupéfaction certaine, semblable à celle dont on est pris à la vue des pyramides d’Égypte », écrivait-il au sujet de la bonne centaine de monticules qu’il avait comptés. « Quelle pile de terre prodigieuse ! L’empilement d’une telle masse a dû demander des années et le labeur de milliers d’ouvriers. »

Découverte

Les journaux ont eu beau relater la découverte, personne n’y a prêté attention. L’anonymat de Cahokia n’a pas tardé s’ébruiter. Malheureusement, cette nouvelle n’intéressait pas la majorité des Américains et ne faisait pas les affaires des successeurs de Thomas Jefferson.

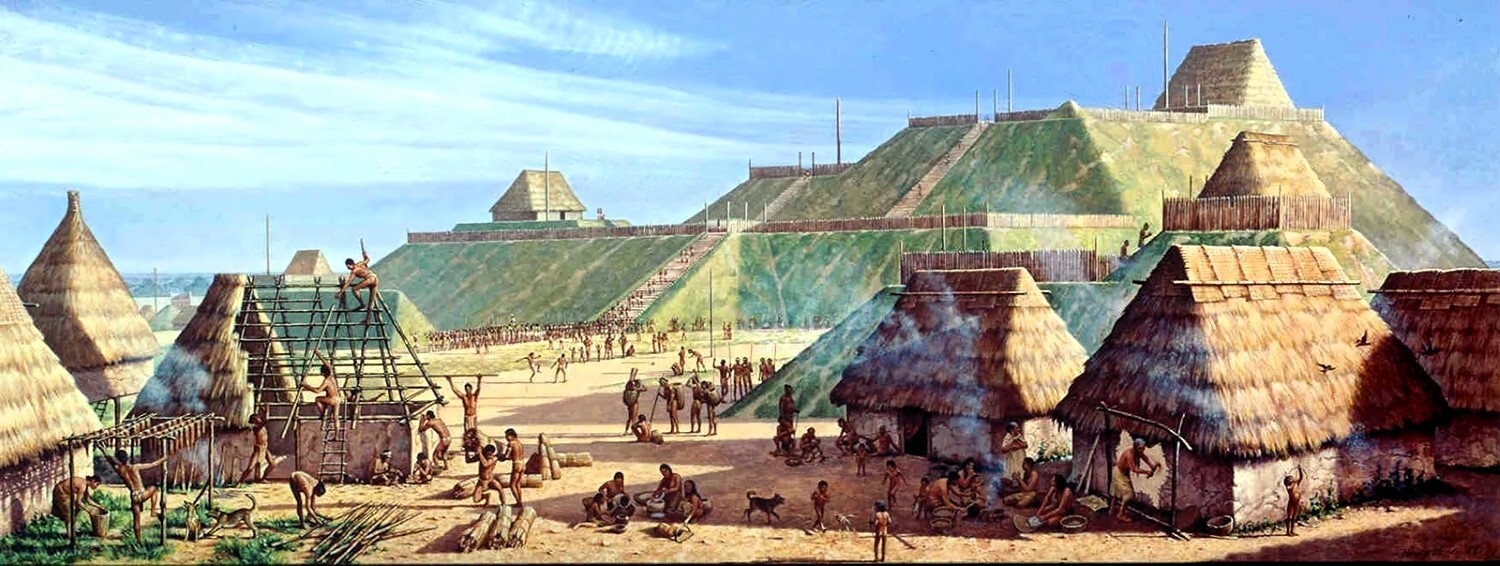

Cette image reconstitue l'ancienne cité amérindienne de Cahokia, située dans le sud de l'Illinois actuel, aux États-Unis.

Cette image reconstitue l'ancienne cité amérindienne de Cahokia, située dans le sud de l'Illinois actuel, aux États-Unis.

Andrew Jackson

En 1830, le président Andrew Jackson proposait l’Indian Removal Act, loi ordonnant la déportation des Amérindiens à l’ouest du Mississippi et fondée sur l’idée que ceux-ci étaient des « sauvages » incapables de faire « bon usage » de la terre.

Ville

La mise au jour d’une ville préhistorique amérindienne (plus grande que Washington à l’époque) aurait menacé ce mythe.

Historiens

Des historiens du 19e siècle ont donc avancé qu’on devait ces tertres à un cortège presque comique de peuples anciens (aux Phéniciens, aux Vikings ou encore à une tribu disparue d’Israël) plutôt que de reconnaître les compétences et les prouesses des Amérindiens.

Universités

Même les Universités américaines n’ont pas réellement prêté attention à Cahokia (et à d’autres sites de la région) avant la seconde moitié du 20e siècle.

Archéologues

Celles-ci préféraient envoyer des archéologues en Grèce, au Mexique et en Égypte, où les légendes des civilisations antiques étaient confortablement éloignées et romantiques.

Cyrus Thomas

Il aura fallu attendre les années 1880 pour qu’un travail acharné entreprît par Cyrus Thomas de la Smithsonian Institution, lui-même sceptique au départ, établisse de façon certaine l’origine amérindienne des tertres.

Mound City

Malgré cela, assez peu de personnes ont défendu Cahokia et les buttes d’East Saint-Louis et de Saint-Louis (autrefois surnommée « Mound City », la ville des tertres).

Collines

Ces collines artificielles ont dû subir pendant plus d’un demi-siècle la construction de nouveaux bâtiments, une certaine négligence ainsi que la présence de chasseurs de trésors.

Luge

Bien que le tertre des Moines, qui tire son nom des trappistes français qui vivaient dans son ombre, ait été protégé au sein d’un minuscule parc national en 1925, cela n’a pas empêché qu’on s’en serve principalement pour faire de la luge et comme terrain de camping.

L'ancienne cité amérindienne de Cahokia / Image d'illustration.

L'ancienne cité amérindienne de Cahokia / Image d'illustration.

Vestiges

Jusqu’aux années 1960, on a largement ignoré le reste des vestiges de Cahokia, étudiés sporadiquement et sur lesquels on a surédifié. De manière assez ironique, le projet de construction qui a le plus défiguré Cahokia est aussi celui qui a fait connaître le site.

Autoroutes

Le projet d’autoroutes inter-États voulu par le président Eisenhower contenait des dispositions prévoyant l’étude des sites archéologiques qui allaient être traversés.

Fouilles

Mécaniquement, une somme inédite a été allouée aux fouilles, dorénavant régies par un programme clair indiquant où creuser, quand, et à quelle vitesse.

Collinsville

Comme deux autoroutes devaient traverser la cité perdue (le tronçon I-55 / I-70 scinde aujourd’hui la partie nord du site, prise en étau par Collinsville Road, à 400 mètres au sud), les archéologues se sont mis à étudier le site méthodiquement.

Maisons

Et ce qu’ils y ont découvert était tout à fait particulier. Il est devenu évident que Cahokia était plus qu’une pile de terre prodigieuse ou qu’un lieu de rencontre occasionnel pour tribus éparpillées. Presque partout où ils ont creusé, les archéologues ont découvert des maisons (révélant que des milliers de personnes avaient un jour fait société ici).

Recherches

Fait surprenant, la plupart d’entre elles ont été construites dans un laps de temps très bref. Grâce à des recherches, on sait que la ville a vu le jour presque du jour au lendemain autour de l’an 1050.

Habitants

Des habitants ont afflué des régions alentours et ont bâti les maisons et les infrastructures d’une nouvelle ville, et notamment plusieurs tertres surmontés de bâtiments, mais aussi une arène de la taille de 45 terrains de football où se tenaient aussi bien des événements sportifs que des banquets collectifs et des célébrations religieuses.

Colossal

Le tertre des Moines est colossal : avec 5,6 hectares, sa base est plus grande que celle de la pyramide de Khéops. De son sommet plat, on aperçoit l’ensemble de la plaine inondable du Mississippi, l’American Bottom.

Construction

On imagine qu’en ordonnant la construction de ce qui était alors la formation la plus élevée à des centaines de kilomètres à la ronde, un chef ou un grand-prêtre se soit offert une vue d’aigle sur le territoire qu’il dirigeait. Ce scénario part du principe qu’il y avait un chef unique à Cahokia, ce dont tout le monde ne convient pas.

Nom

On ne connaît même pas le vrai nom du site (Cahokia est en fait le nom d’une tribu qui habitait dans la région au 17e siècle.) ni le nom que se donnaient ceux qui vivaient là. N’ayant aucun langage écrit, les habitants n’ont laissé qu’une poignée de maigres indices tout juste bons à susciter la discorde.

Consensus

Malgré les démêlés nombreux qui existent entre les spécialistes de Cahokia, il y a tout de même des points de consensus.

Tumulus des Moines, site de Cahokia, illustration de 1882.

Tumulus des Moines, site de Cahokia, illustration de 1882.

Experts

Les experts s’accordent dans l’ensemble à dire que la cité s’est développée rapidement, deux ou trois siècles après que le maïs est devenu une composante essentielle de l’alimentation locale, qu’elle a agrégé des peuples de l’American Bottom, et qu’elle a éclipsé par sa taille et sa portée d’autres sociétés mississippiennes.

Spécialistes

Les spécialistes sont en revanche divisés sur la taille de sa population, sur la nature de son gouvernement et de son économie, et sur l’influence de la ville.

Origine

Il est difficile d’identifier l’origine précise de la civilisation mississippienne, mais beaucoup d’experts la situent autour de l’an 800 de notre ère. À cette époque, des villages ont fleuri le long de la vallée centrale du Mississippi et des agriculteurs ont commencé à y cultiver du maïs (qui est devenu une denrée de base), des haricots et de la courge.

Villages

Des villages semblables sont apparus dans d’autres vallées du sud-est et du Midwest. Sur ces terres fertiles d’Amérique du Nord, les Mississippiens profitaient (pour la plupart) d’un climat doux et d’une abondance d’eau et de ressources naturelles (bois, noisettes, poissons, animaux sauvages).

Artefacts

La nature des artefacts retrouvés à Cahokia et sur d’autres sites mississippiens démontre l’existence de vastes réseaux commerciaux entre cette multitude de communautés éparpillées à travers l’Amérique du Nord. À Cahokia, sur la butte 34, on a identifié l’unique atelier amérindien de travail du cuivre.

Pépites

On rapportait des pépites de ce métal de la région des Grands Lacs et on les transformait en objets (des objets sacrés, des cadeaux diplomatiques) qu’on a d’ailleurs finis par retrouver sur d’autres sites mississippiens.

Buttes

Jusqu’à 120 buttes ont surplombé le paysage de Cahokia. Aujourd’hui, 80 d’entre elles sont protégées au sein d’un site historique d’État. La cité elle-même était organisée selon une grille alignée avec les mouvements astronomiques du Soleil et de la Lune.

Infrastructures

Places, habitations, bâtiments publics, tertres et infrastructures étaient tous orienté selon le même plan céleste. L’étude des monticules a révélé qu’ils jouaient plusieurs rôles dans la culture cahokienne.

Catégories

Les archéologues les ont d’ailleurs répartis en trois catégories suivant leur forme : sommet plat, sommet arrondi, et sommet en crête. Il y avait généralement un bâtiment sur les tertres (sommet plat), tandis que les tumulus (sommet arrondi) servaient à enterrer les morts.

Corps

Les buttes à sommet en crête, où sont également enterrés des corps, semblent avoir eu une fonction directionnelle, car elles indiquent différentes parties de la cité.

Structures

Monks Mound, le tertre des Moines, doit son nom aux cisterciens français qui y ont vécu. C’est la plus grande de ces structures. Il s’étend sur 5,6 hectares et mesure environ 30 mètres de hauteur.

Terrasse

La plus haute terrasse du tertre des Moines était autrefois surmontée d’une structure ayant peut-être abrité un chef ou une figure religieuse ou bien ayant servi de lieu rituel. Selon les estimations des archéologues, plus de 620 000 mètres cube de terre ont été nécessaires à sa construction.

Analyse

L’analyse des sols a révélé que la terre provenait de fosses locales. On la pelletait à l’aide d’outils et on la transportait dans des paniers. D’après certains, Cahokia a pu compter jusqu’à 15 000 habitants à son apogée. Mais en 1400, la cité était déserte.

Chute

La chute de Cahokia constitue un mystère encore plus grand que son apparition. Le dépeuplement de l’American Bottom et de tout un pan des vallées du Mississippi et de l’Ohio a été tel qu’on leur a donné le surnom de « quartier vacant ».

Épanouie

Les historiens attirent l’attention sur le fait que la cité s’est épanouie lors d’un épisode climatique, particulièrement favorable et qu’elle a commencé à rétrécir à une période où le climat s’est refroidi, asséché et est devenu plus capricieux.

Catastrophes

Pour une communauté agricole dépendant de récoltes régulières, ces conditions changeantes ont forcément été source de tensions, pour ne pas dire de catastrophes.

L'ancienne cité amérindienne de Cahokia.

L'ancienne cité amérindienne de Cahokia.

Palissade

Entre 1175 et 1275 les habitants de Cahokia on construit (et reconstruit plusieurs fois) une palissade ceignant la cité indique que le conflit ou la menace d’un conflit faisait partie du quotidien (peut-être parce que la concurrence s’est intensifiée).

Population

En outre, une forte densité de population entraîne des problèmes environnementaux (pollution, maladies, ressources) qui peuvent être difficiles à combattre et qui ont provoqué l’effondrement de beaucoup de sociétés.

Hypothèse

L’hypothèse de la déforestation est une des explications les plus populaires. En 1993, des chercheurs de l’Université du Sud de l’Illinois à Edwardsville ont suggéré que le déclin de Cahokia ait pu être provoqué par l’abattage de milliers d’arbres ayant servi à construire des palissades et d’autres commodités.

Érosion

Lorsqu’il y a moins d’arbres, il y a davantage d’érosion et d’inondations, et cela dégrade les récoltes. Cette hypothèse a trouvé un large écho auprès des spécialistes de Cahokia. Au printemps 2021, la géo-archéologue Caitlin Rankin a pris cette idée par l’autre bout.

Publié

Elle a publié ses découvertes dans la revue Geoarchaeology, et montré qu’il est impossible que la déforestation et des inondations aient entraîné la chute de Cahokia. Les fouilles qu’elle a réalisées sur site n’ont montré aucun signe d’inondation lors de la période cahokienne.

Tensions

Les spécialistes cherchent donc d’autres explications et étudient l’hypothèse de tensions croissantes entre différents groupes qui auraient causé la perte de la cité. D’autres cherchent à savoir si une sécheresse importante dans la région est susceptible d’avoir poussé les Cahokiens à se mettre en quête de terres plus fertiles et à abandonner leur cité.

Ces tunnels géants ne sont pas d’origine humaine ou géologique

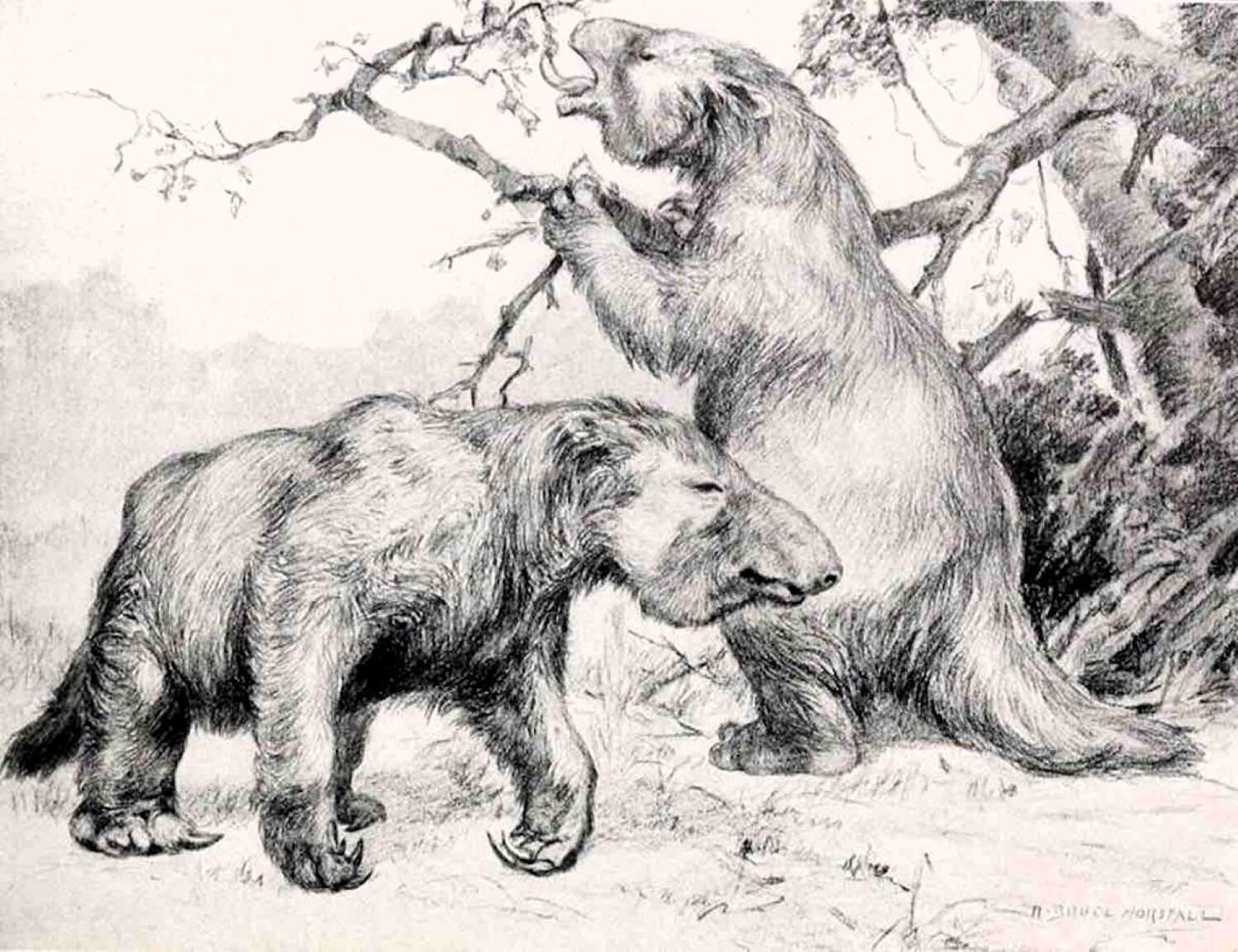

Des paresseux géants auraient creusé ces tunnels il y a 10 000 ans.

Des paresseux géants auraient creusé ces tunnels il y a 10 000 ans.

Des géologues sont tombés sur un certain nombre d’énormes tunnels en Amérique du Sud. Après enquête, il en est ressorti que ces formations n’avaient pas été creusées par des humains, ni même par des processus géologiques. Mais alors, comment ces tunnels sont-ils apparus ?

Heinrich Frank

Heinrich Frank est un célèbre géologue et professeur brésilien spécialisé en géologie du karst. Il s’agit d’un type de paysage géologique caractérisé par la dissolution de roches solubles, principalement des roches carbonatées comme le calcaire et la dolomite.

Processus

Les processus karstiques se produisent lorsque l’eau de pluie légèrement acide réagit chimiquement avec les roches solubles, dissolvant progressivement les minéraux et créant des formations et des terrains particuliers. Au cours de sa carrière, le géologue a donc étudié divers aspects de cette géologie, dont les formations de grottes et tunnels.

Trous

Il y a quelques années, alors qu’il explorait les régions sud-américaines, le chercheur a repéré l’un de ces trous encastrés dans une colline sur un chantier de construction alors qu’il passait devant sur l’autoroute. Il est ensuite retourné sur place et a rampé à l’intérieur.

Tunnel

Le tunnel mesurait 4,5 m de long. Toutefois, d’après son expérience, il n’avait pas été créé par des forces géologiques. Aucun rapport de construction ne laissait également à penser qu’il avait été creusé intentionnellement par des humains.

Griffures

C’est alors qu’il repéra plusieurs traces de griffures géantes au plafond. Il est alors devenu clair que des animaux préhistoriques avaient joué un rôle dans leur création.

Paresseux

On pense que ce tunnel, ainsi que de nombreux autres que lui et d’autres ont découverts au Brésil et en Argentine, ont, en effet, probablement été faits par des paresseux géants il y a entre 8 millions d’années et 10 000 ans.

Paléoterriers

On parle alors de « paléoterriers ». Dans la seule région du Rio Grande do Sul, Frank et son équipe en auraient découvert plus de 1 500. Le plus long d’entre eux, qui s’étend sur 609 m sur environ 1,8 m de hauteur, a probablement été creusé par plusieurs générations de paresseux.

Des paresseux géants / Image d'illustration.

Des paresseux géants / Image d'illustration.

Animaux

Rappelons que ces animaux étaient considérablement plus grands que les paresseux modernes. Ils pesaient jusqu’à plusieurs tonnes et mesuraient plus de deux mètres de haut.

Griffes

Ces animaux possédaient également de longues griffes permettant de creuser dans les sols et dans les roches tendres.

Humains

Malgré leur taille, il existe des preuves que les humains chassaient parfois les paresseux géants. En 2018, l’analyse de plusieurs dizaines d’empreintes fossilisées de paresseux et d’humains trouvées dans l’Utah (États-Unis) laissait en effet à penser que nos ancêtres avaient traqué l’un de ces animaux.

Enfants

Plus ludique : nous savons aussi que les enfants préhistoriques sautaient aussi parfois dans les flaques d’eau remplissant leurs empreintes.

Créatures

Ainsi, la découverte des immenses tunnels en Amérique du Sud a révélé un aspect fascinant de notre histoire naturelle, nous plongeant dans une époque où des créatures gigantesques, comme les paresseux géants, parcouraient la Terre.

Recherches

Les recherches menées par Heinrich Frank et son équipe ont non seulement identifié ces tunnels comme des « paléoterriers » creusés par ces impressionnants animaux préhistoriques, mais ont également enrichi notre compréhension des interactions entre les espèces animales et leur environnement à travers les âges.

Évolution

Ces découvertes nous rappellent combien il est crucial de continuer à explorer et à étudier les vestiges du passé pour mieux comprendre l’évolution de notre planète et les créatures qui l’ont habitée.

Témoignage

Les tunnels des paresseux géants sont un témoignage remarquable de l’ingéniosité de la nature et de la capacité des espèces à s’adapter et à façonner leur habitat. Ils nous invitent également à réfléchir à notre propre impact sur l’environnement et à la manière dont nous préservons les traces de l’histoire naturelle pour les générations futures.

Des objets incroyables découverts grâce à la fonte des glaciers des Alpes

Statuette celtique en bois de mélèze à la finalité mystérieuse Musée d'histoire de Valais.

Statuette celtique en bois de mélèze à la finalité mystérieuse Musée d'histoire de Valais.

En fondant, les glaciers des Alpes révèlent leurs trésors. Certains datent de près de 10 000 ans. Les Alpes n'échappent pas au réchauffement climatique. Ses glaciers ont commencé à fondre, révélant une collection incroyable d'objets laissés par les alpinistes, de la Seconde Guerre mondiale à l'Âge de fer, qui sont passés sur leurs flans glacés.

Archéologues

Des archéologues ont commencé il y a quelques années à les répertorier. Mais grâce au retrait, certes tragique, de cette glace, ces derniers ont aussi découvert de véritables sites archéologiques à part entière, certains datant d'il y a près de 10 000 ans.

Discipline

Cette émergence de nouvelles perspectives a donné naissance à une nouvelle discipline : l'archéologie des glaciers. Et celle-ci est d'autant plus passionnante qu'elle permet de révéler des artefacts qui, longtemps piégés dans le froid, sont dans un état de conservation exceptionnel.

Statuette

La mystérieuse histoire d'une statuette en bois Les glaciologues prédisent que 95 % des quelque 4 000 glaciers disséminés dans les Alpes pourraient disparaître d'ici la fin du siècle.

Glace

La glace fond vite, et les objets anciens, exposés à l'air libre, peuvent se désagréger en quelques années. Dans un article, Business Insider répertorie les découvertes réalisées en Suisse, le pays où se trouve le plus de glaciers alpins, et entreposées au Musée historique du Valais.

Objets

L'un des objets les plus époustouflants est une statuette en bois qui date de plus de 2000 ans. À l'origine, deux randonneurs italiens sont tombés par hasard, en 1999, sur cet objet curieux, qui gisait dans la glace fondue sur le glacier d'Arolla, à environ 3 100 mètres d'altitude.

Récupéré

Ils l'ont récupéré, nettoyé et ciré avec des produits de ménage qui auraient d'ailleurs pu l'endommager, et exposé dans leur salon.

Pierre Yves Nicod

Ce n'est que 20 ans plus tard qu'un archéologue du nom de Pierre Yves Nicod, qui a entendu parler de cette découverte, les a convaincu de prêter la sculpture de 52 centimètres de long, représentant une figure anthropomorphique, pour une exposition sur l'archéologie des glaciers.

Bois

Le bois de mélèze et ses caractéristiques ne font aucun doute : il s'agit d'un artefact celtique du 1er ou 2e siècle avant J.-C. un objet d'une importance archéologique de taille, qui appartient donc à l'État suisse.

Utilité

On ne connaît en revanche pas son utilité. "On ne sait pas s’il s’agit d’un objet religieux tel que les hommes en plaçaient parfois en montagne pour invoquer une protection divine, ou d’un objet utilitaire comme une quenouille, ou peut-être encore d’un simple jouet.

Incertitude

Cette incertitude reste un peu frustrante, mais l’important est que cet objet confirme que les hommes empruntaient à l’époque celtique ce passage d’altitude pour circuler dans les hautes vallées", a expliqué l'archéologue au Club alpin suisse.

Humains

Pendant des millénaires, des humains ont bravé le froid et les glaciers dangereux pour atteindre des colonies de l'autre côté des montagnes, ou bien à la recherche de matière première et d'objets précieux.

En fondant, le glacier Schnidejoch, dans les Alpes bernoises, a rendu des objets préhistoriques.

En fondant, le glacier Schnidejoch, dans les Alpes bernoises, a rendu des objets préhistoriques.

Glacier

Ainsi, des archéologues ont découvert, dans un glacier alpin à 3 000 mètres d'altitude, une veine de cristal remplie de roches précieuses où se seraient servis des chasseurs-cueilleurs de l'époque mésolithique, il y a environ 9 500 ans, pour sculpter leurs outils.

Ötzi

On sait d'ailleurs, depuis la découverte de "l'homme des glaces" Ötzi, vieux de 5 300 ans, dans la région italienne du Tyrol, que les humains préhistoriques pouvaient très bien s'aventurer haut dans la montagne.

Carquois

Un carquois en écorce de bouleau, des pantalons et des chaussures en cuir, datant de 3 000 avant J.-C., ont été retrouvé également dans le col du Schnidejoch, dans le canton de Berne.

Chemins

Plus tard, à l'époque romaine ainsi qu'au Moyen-âge, on empruntait aussi ces hauts chemins, en témoigne de nombreux bâtons de bois découverts en altitude, et qui continuent d'être mis au jour régulièrement par les archéologues.

Cols

Grâce aux objets qui ont été retrouvés, on sait que des gens ont traversé les cols glacés des Alpes avec des vaches, des mules, de l'huile, du vin, des skis, des armes et bien plus encore.

Marchand

Un riche marchand du XVIIe siècle a notamment laissé dans la glace ses beaux vêtements, des pièces de monnaie du nord de l'Italie et des armes de l'actuelle Allemagne, et ses deux mules peut-être décédées de froid ou d'un accident.

Guerre

Pendant la Première Guerre mondiale, des combats ont eu lieu dans les Dolomites ; il n'est donc pas étonnant de retrouver des effets militaires dans les montagnes italiennes.

Science

Pour récupérer tous les objets, potentiellement précieux pour l'histoire et pour la science, les chercheurs ont besoin de la société civile. Car ils ne peuvent tout simplement pas passer leur temps à arpenter les glaciers en train de fondre.

Application

L'application IceWatcher permet de recruter des passionnés de montagne pour récolter des informations sur le terrain. Des randonneurs ont fait état déjà d'une trentaine de découvertes sur l'application au cours des deux dernières années, rapporte Business Insider.

Restes

Mais une quinzaine sont des restes humains récents ou de vieilles bombes, et donc relève de la police. En cas de découverte d'un artefact potentiellement ancien, il est recommandé de ne surtout pas toucher l’objet.

Bactéries

Notamment à main nue, pour ne pas altérer sa conservation, mais aussi parce qu'on ne sait pas quelles bactéries ou quels virus peuvent être emprisonnés dans la glace.

Photos

Il faut ensuite prendre des photos dans son environnement, de le laisser sur place et de repérer son emplacement par GPS et/ou en érigeant un cairn, et enfin, le signaler à l’office archéologique local.

Les personnes qui entendent une voix intérieure sont plus performantes

Les scientifiques estiment qu'une forte voix intérieure peut aider à résoudre des problèmes cognitifs / Image d'illustration.

Les scientifiques estiment qu'une forte voix intérieure peut aider à résoudre des problèmes cognitifs / Image d'illustration.

Il est parfois recommandé d'écouter la petite voix dans sa tête, mais encore faut-il en avoir une. Une nouvelle étude, relayée par Scientific American, le prouve, si certains individus entendent un bavardage constant, d'autres évoluent dans une quasi-absence d'auto-conversation.

Présence

Chaque être humain vit une expérience très différente de sa voix intérieure, qui dépend entre autres de son degré de présence.

Chercheurs

Ce sont les chercheurs en sciences cognitives Johanne Nedergaard et Gary Lupyan, respectivement de l'Université de Copenhague et de celle du Wisconsin à Madison, qui sont à l'origine de l'étude.

Travail

Leur travail représente une grande avancée dans ce domaine de la recherche. Au passage, ils ont donné un nom à l'absence de voix intérieure, qui n'en avait pas jusqu'ici.

Voix

Il est parfois recommandé d'écouter la petite voix dans sa tête, mais encore faut-il en avoir une. Une nouvelle étude, relayée par Scientific American, le prouve, si certains individus entendent un bavardage constant, d'autres évoluent dans une quasi-absence d'auto-conversation.

Expérience

Chaque être humain vit une expérience très différente de sa voix intérieure, qui dépend entre autres de son degré de présence. Ce sont les chercheurs en sciences cognitives Johanne Nedergaard et Gary Lupyan, respectivement de l'Université de Copenhague et de celle du Wisconsin à Madison, qui sont à l'origine de l'étude.

Travail

Leur travail représente une grande avancée dans ce domaine de la recherche. Au passage, ils ont donné un nom à l'absence de voix intérieure, qui n'en avait pas jusqu'ici nous pouvons désormais parler d'anendophasie ( « an » pour l'absence, « endo » pour l'intérieur, et « phasie » pour le discours).

Anendophasie

Nous pouvons désormais parler d'anendophasie («an » pour l'absence, « endo » pour l'intérieur, et « phasie » pour le discours).

Tâches

Avant ces nouveaux travaux, les chercheurs savaient simplement que nous utilisions la voix intérieure pour nous aider dans certaines tâches mentales.

Famira Racy

« D'autres études suggèrent qu'elle est essentielle dans l'auto-régulation et des fonctions exécutives, comme l'alternance des tâches, la mémoire et la prise de décision », confirme Famira Racy, chercheuse indépendante et cofondatrice de l'Inner Speech Research Lab, à l'Université Mount Royal de Calgary.

Mount Royal University

Mount Royal University

Psychologues

« Certains psychologues affirment même, sans certitude, que la voix intérieure pourrait influer sur le sentiment d'identité. » La recherche nous avait aussi déjà appris que tout le monde n'était pas égal avec sa voix intérieure.

Études

Mais l'étude de Nedergaard et Lupyan est la première à montrer objectivement, grâce à des tests cognitifs, que l'absence éventuelle de celle-ci affecte nos performances face à certaines tâches.

Participants

Pour ce faire, Nedergaard et Lupyan ont procédé à quatre expériences cognitives liées au langage auprès d'une centaine de participants avec lesquels ils avaient déjà travaillé dans le cadre d'une précédente étude. Parmi eux, 47 personnes affirmaient avoir une voix intérieure prépondérante, tandis que 46 déclaraient le contraire.

Exercice

Dans le premier exercice, il leur était demandé de répéter cinq mots dont on venait brièvement de leur montrer la liste. Le deuxième visait à tester leur capacité à dire si les noms des objets figurant dans deux images rimaient.

Cas

Dans les deux cas, le groupe des personnes ayant une voix intérieure forte s'est montré plus précis et parfois plus rapide.

Groupe

Nedergaard et Lupyan ont ensuite créé un nouveau groupe (constitué à parts égales de personnes ayant une voix intérieure et de personnes n'en ayant pas) celui des individus qui s'étaient parlé à voix haute pendant les exercices précédents.

Résultats

Quand les chercheurs ont comparé les résultats à l'intérieur de ce nouveau groupe, les écarts avaient disparu. Cela suggère que se parler à voix haute compense l'absence de voix intérieure.

Aider

Les troisièmes et quatrième expériences, portant respectivement sur un changement rapide de tâche et un jeu des différences, n'ont en revanche pas révélé de différences parmi les deux groupes initiaux. La voix intérieure ne semble donc pas être le seul moyen de s'aider pour ce type d'exercice.

Bénéfices

En prouvant que l'auto-conversation est bien en mesure d'apporter des bénéfices cognitifs, cette étude peut aider la médecine.

Discours

« Quelqu'un avec plus de discours intérieur pourrait être plus dépendant du langage dans sa pensée, explique Gary Lupyan. Les troubles du langage dus à une attaque cérébrale peuvent donc avoir des conséquences plus graves pour eux et nécessiter un traitement différent. »

Voix intérieure / Image d'illustration.

Voix intérieure / Image d'illustration.

Ladislas Nalborczyk

Selon Ladislas Nalborczyk, neuroscientifique à l'Institut du cerveau à Paris, comprendre comment fonctionne la voix intérieure peut aussi aider dans le domaine de l'éducation.

Enfants

« Les différentes manières dont les enfants se représentent les sons du langage peuvent affecter leur manière d'apprendre à lire et écrire », affirme-t-il.

Handicap

Mais l'étude ne révèle pas pour autant un handicap en cas de voix intérieure faible ou absente. D'ailleurs, elle ne prouve pas la possibilité de son absence totale.

Charles Fernyhough

Charles Fernyhough, psychologue à l'Université de Durham, avertit. « Utiliser le terme "anendophasie" peut donner l'impression que l'on parle d'un trouble médical. Je préférerais évoquer la diversité avec laquelle nous vivons cette expérience interne il n'y a pas deux esprits identiques. »

Antarctique : un monde perdu émerge avec une rivière géante de 40 millions d'années

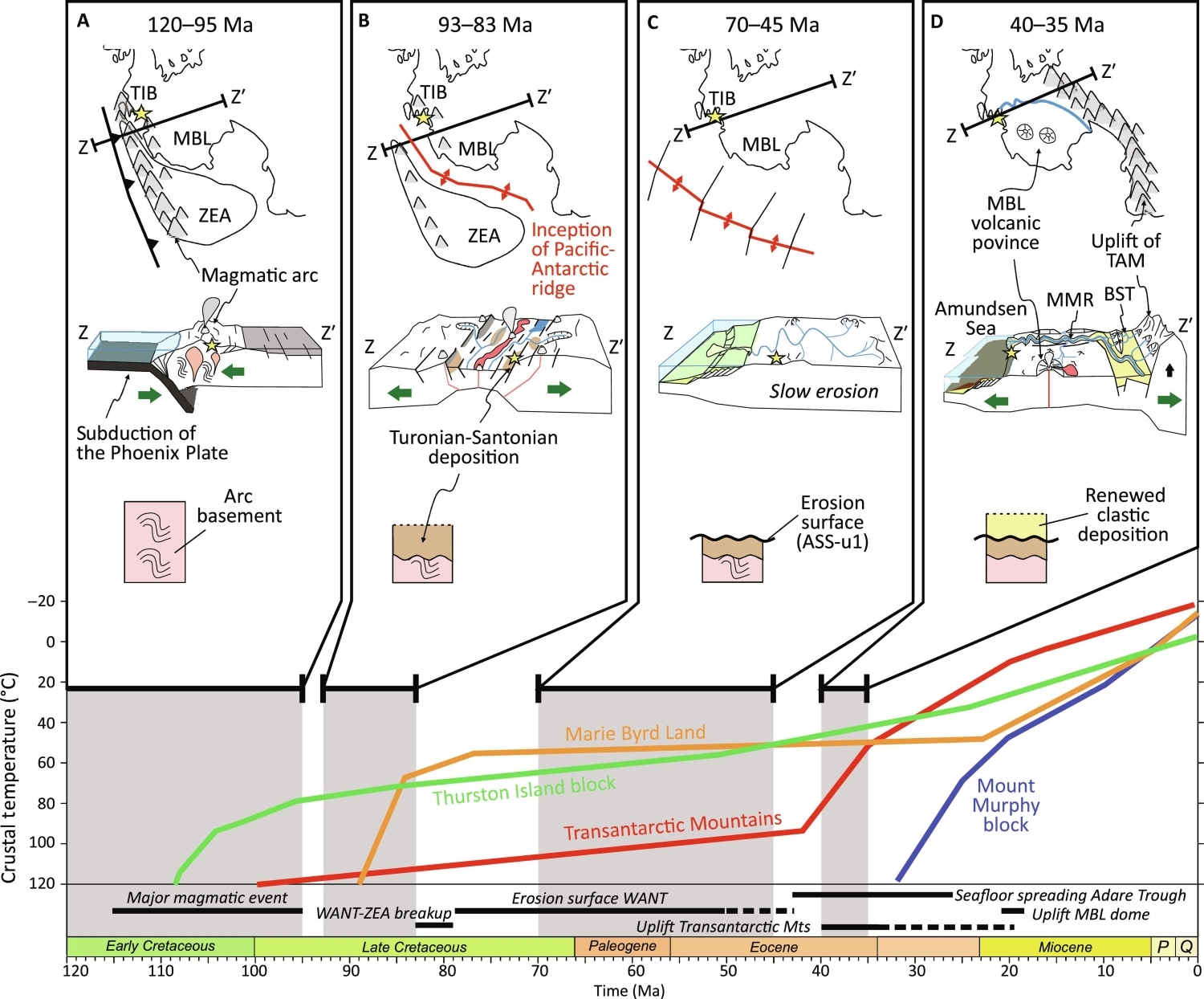

Les scientifiques ont utilisé un équipement de forage à bord du navire de recherche Polarstern. Ils ont réussi à trouver la grande rivière de l'Antarctique occidental.

Les scientifiques ont utilisé un équipement de forage à bord du navire de recherche Polarstern. Ils ont réussi à trouver la grande rivière de l'Antarctique occidental.

Une grande rivière existait en Antarctique, il y a environ 40 millions d'années. Les chercheurs ont pu déterminer que ce cours d'eau était aussi grand que les grands fleuves actuels, atteignant une longueur de 1500 kilomètres.

Chercheurs

Un groupe de chercheurs a découvert un monde ancien perdu sous les glaces de l'Antarctique. Un fleuve gigantesque y serpentait, il y a 40 millions d'années.

Géologues

Plus précisément, des géologues creusant dans l'immense calotte glaciaire de l'Antarctique occidental ont découvert les vestiges d'un ancien système fluvial qui, à son apogée, s'étendait sur près de 1 500 kilomètres. Les résultats ont été publiés le 5 juin 2024 dans la revue Science.

Fleuve

Le fleuve Antarctique existait, il y a environ 40 millions d'années, et il a été établi que son cours s'étendait sur 1500 kilomètres jusqu'à la mer d'Amundsen. Avant même l'existence de cet énorme fleuve, plusieurs secteurs de l'Antarctique occidental actuel étaient constitués de forêts pluviales tempérées.

Johann Klages

L'un des membres de l'équipe, Johann Klages, sédimentologue au Centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine de l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, a déclaré.

Changements

"si nous pensons à d'éventuels changements climatiques graves à l'avenir, nous devons tirer des enseignements des périodes de l'histoire de la Terre au cours desquelles ces changements se sont déjà produits".

Réponses

Les réponses se trouvent dans l'histoire même de la planète.

Atmosphère

Il y a 34 à 44 millions d'années, à une époque géologique connue sous le nom d'Éocène moyen-tardif, l'atmosphère de la Terre s'est radicalement transformée.

Époque

À cette époque, les niveaux de dioxyde de carbone ont chuté de façon spectaculaire et l'atmosphère a perdu une grande partie de sa capacité à supporter des températures plus élevées.

Refroidissement

Le refroidissement global a alors entraîné la formation de glaciers sur une Terre dépourvue de glace.

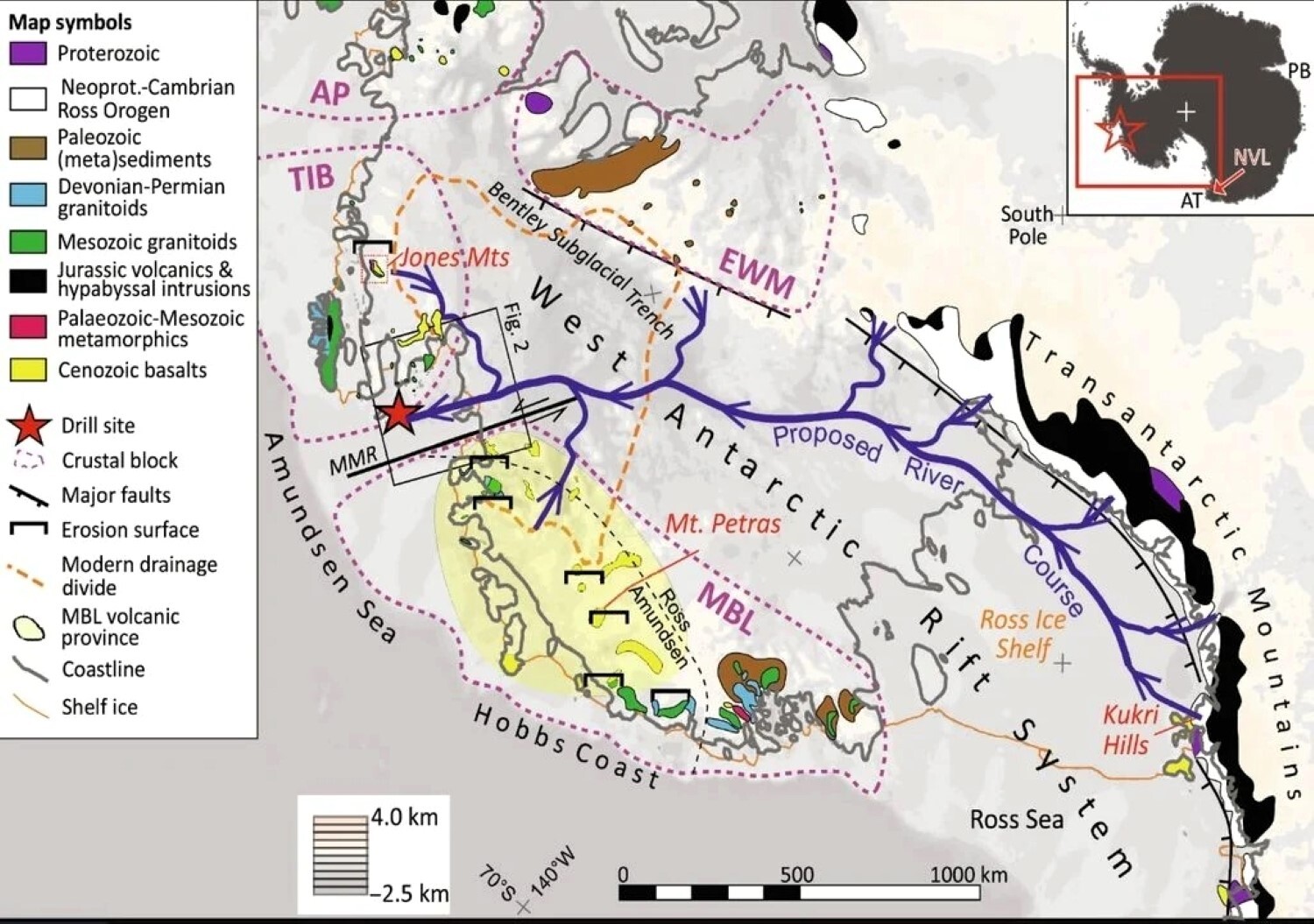

La carte montre la topographie sous-glaciaire de la zone d'étude, y compris les principales unités géologiques et structures tectoniques, ainsi que l'emplacement proposé du système fluvial éocène.

La carte montre la topographie sous-glaciaire de la zone d'étude, y compris les principales unités géologiques et structures tectoniques, ainsi que l'emplacement proposé du système fluvial éocène.

Scientifiques

Les scientifiques cherchent désormais à comprendre comment cet événement climatique majeur s'est déroulé dans l'Antarctique, d'autant plus que les niveaux de dioxyde de carbone sur Terre continuent d'augmenter en raison du changement climatique provoqué par l'homme.

Éocène

La quantité de dioxyde de carbone à la fin de l'Éocène était presque deux fois plus importante qu'aujourd'hui. Toutefois, elle pourrait être similaire aux niveaux prévus dans 150 à 200 ans si les niveaux de gaz à effet de serre continuent d'augmenter.

Résultats

Obtenir le matériel nécessaire à la recherche et parvenir à ces résultats sont un défi scientifique. Actuellement, la majeure partie de l'Antarctique occidental est recouverte de glace, ce qui rend difficile l'accès aux roches sédimentaires indispensables à l'étude des environnements primitifs.

Sédiments

C'est pourquoi les géologues se basent souvent sur le type de grains, de minéraux et de fossiles piégés dans ces sédiments pour connaître les conditions qui caractérisent une région.

Travail

Le travail a commencé en 2017, lorsque Klages et les autres scientifiques qui composaient l'équipe de recherche ont quitté le Chili à bord du Polarstern, le plus grand navire de recherche scientifique de tous les temps.

Passage

Ils ont dû traverser le passage accidenté de Drake et l'ouest de l'Antarctique. Équipés de matériel de forage de pointe, ils ont commencé à prélever des carottes de sédiments mous et de roches dures dans les fonds marins gelés.

Forer

Les scientifiques ont pu forer le plancher océanique sur près de 30 mètres et récupérer des sédiments contenant des couches datant de deux périodes différentes.

Éléments

En calculant la demi-vie des éléments radioactifs, comme la proportion d'uranium et de plomb dans les sédiments, ils ont découvert que la partie inférieure des sédiments s'est formée au milieu du Crétacé, il y a environ 85 millions d'années.

Sédiment

Ce sédiment contenait des fossiles, des spores et des pollens caractéristiques d'une forêt pluviale tempérée, qui existait à cette époque.

Sable

D'autre part, la partie supérieure des sédiments contenait principalement du sable datant de l'Éocène moyen à tardif, il y a 30 à 40 millions d'années.

L'Antarctique occidental est aujourd'hui recouvert d'une épaisse calotte glaciaire, mais de nouvelles analyses sédimentaires montrent qu'un vaste système fluvial transcontinental a traversé la région entre le milieu et la fin de l'Éocène.

L'Antarctique occidental est aujourd'hui recouvert d'une épaisse calotte glaciaire, mais de nouvelles analyses sédimentaires montrent qu'un vaste système fluvial transcontinental a traversé la région entre le milieu et la fin de l'Éocène.

Étudié

Après avoir étudié le matériel en détail, ils ont reconnu dans la couche de sable éocène un schéma fortement stratifié qui ressemblait à celui d'un delta fluvial, très proche de fleuves tels que le Mississippi, le Rio de la Plata ou l'Amazone.

Analyse

Ils ont effectué une analyse des biomarqueurs lipidiques, en quantifiant la quantité de lipides et de sucres présents dans les sédiments, et ont découvert une molécule unique que l'on trouve couramment dans les cyanobactéries vivant en eau douce.

Découverte

Cette découverte a confirmé leurs soupçons quant à l'existence d'une ancienne rivière qui serpentait, il y a des millions d'années à travers le continent.

Région

Les chercheurs ont retracé les grains de l'Éocène jusqu'à une région saline distincte dans les montagnes transantarctiques, traversant une zone de quelque 1 500 kilomètres avant de se jeter dans l'actuelle mer d'Amundsen.

Cinq pêcheurs meurent après avoir bu dans des bouteilles retrouvées en mer

Les pêcheurs étaient persuadés que la bouteille contenait de l'alcool / Photo d'illustration.

Les pêcheurs étaient persuadés que la bouteille contenait de l'alcool / Photo d'illustration.

Pensant avoir mis la main sur des bouteilles d'alcool, des marins ont organisé une dégustation en juin 2024 qui a été fatale à quatre membres d'équipage sur six. Ils pourraient ne pas être les seules victimes de ces mystérieuses bouteilles à la mer.

Drame

Un terrible drame, cinq pêcheurs sri-lankais sont morts et un autre est gravement malade après avoir consommé un liquide inconnu contenu dans des bouteilles trouvées en mer, rapporte la BBC, citant la Marine et les médias locaux.

Marins

Les marins travaillaient au large des côtes de Tangalle, une ville située sur la côte sud de l'île, quand ils ont découvert plusieurs bouteilles qui flottaient et, pensant qu'il s'agissait d'alcool, tous ont voulu y goûter. Immédiatement tombés malades après la dégustation, les pêcheurs n'ont pas pu ramener leur bateau à bon port et ont juste eu le temps de contacter la Marine.

Militaires

À son arrivée, quatre personnes avaient succombé et deux étaient grièvement malades. Craignant de ne pas avoir suffisamment de temps pour les ramener à terre pour y être soignés, les militaires leur ont prodigué des soins médicaux directement à bord du bateau de pêche.

Bateau

Leur bateau a été remorqué j'usqau rivage, l'un des deux marins est décedé et l'état de santé du dernier était incertain.

Situation

La situation reste urgente, car les pêcheurs ont indiqué avoir distribué certaines bouteilles à d'autres équipages opérant dans la région. Plusieurs équipes de la Marine s'efforcent donc de tenter de retrouver les marins ayant reçu ces bouteilles pour les avertir du danger.

Autorités

Les autorités ignorent le contenu des bouteilles. Des investigations destinées à le découvrir ont été lancées.

Histoire

Cette histoire n'est pas sans rappeler un autre fait divers survenu à Saint-Étienne, dans la Loire, en avril de l'année dernière.

Cheminots

Des cheminots ayant découvert des cubis étiquetés d'un producteur de punch dans la gare avaient voulu goûter le produit. Une dégustation qui avait été fatale à un agent de 41 ans : le liquide était en réalité un mélange de cocaïne.

Il était condamné : alors il s’est dupliqué en IA pour sa femme

Michael Bommera, a créé une version intelligente artificielle interactive de lui-même avant de mourir.

Michael Bommera, a créé une version intelligente artificielle interactive de lui-même avant de mourir.

Un homme de 57 ans atteint d'un cancer en phase terminale a créé une version intelligente artificielle interactive de lui-même avant de mourir. Michael Bommer a entrepris ce projet pour que son épouse Anett puisse continuer à obtenir ses conseils et bénéficier de son savoir après son décès.

Maladie

Face à une maladie incurable, Michael Bommer a pris une décision inhabituelle : transmettre une partie de lui-même sous forme numérique. Diagnostiqué avec un cancer du côlon en phase terminale il y a deux ans, cet homme de 57 ans n'avait plus que quelques semaines à vivre selon les médecins.

Ami

C'est alors qu'un ami de Bommer, cadre dans une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, lui a proposé une solution surprenante : créer une réplique virtuelle interactive de lui-même par l'intermédiaire de la société Eternos.Life.

Projet

Un projet qui permettrait à Anett de continuer à poser des questions à son défunt mari et à recevoir ses réponses, comme s'il était toujours vivant.

Processus

Généralement, la programmation d'une telle IA personnelle prend des mois de travail intensif. Mais le temps pressait pour Michael Bommer. Il a dû condenser l'intégralité du processus en quelques jours seulement, avec l'aide des ingénieurs d'Eternos.Life.

Histoires

Ensuite, raconter environ 150 histoires personnelles couvrant toute sa vie, son parcours, ses expériences marquantes, ses conseils avisés et les principes qui ont guidé ses choix.

But

Le but de ces histoires était de permettre à l'IA d'accéder à un vaste réservoir de connaissances pour formuler des réponses personnalisées, précises et nuancées aux questions qui lui seraient posées.

Legs

Un legs, pas une renaissance Michael Bommer ne considère pas sa réplique virtuelle comme une forme d'immortalité ou de renaissance après son décès.

Objectif

Mais plutôt comme un legs numérique. « Mon objectif est de transmettre mes connaissances et mon vécu aux générations suivantes. Ensuite, je ne serai plus là, mais elles pourront bénéficier de mon expérience. »

Épouse

Son épouse Anett partage cette vision pragmatique d'un outil fonctionnel. « Je pourrais lui demander de me lire un poème ou de me raconter comment il m'a demandé en mariage, pour nous remémorer ensemble les bons moments partagés. »

Interface

Loin d'exprimer une quelconque appréhension, elle envisage cette interface comme un simple dispositif commémoratif, dénué de toute dimension affective.

Une vague de 3,5 m de haut : un tsunami dans le lac d’Aiguebelette

Le lac d'Aiguebelette est apparu il y a environ 19 000 ans lors du retrait du grand glacier alpin du quaternaire.

Le lac d'Aiguebelette est apparu il y a environ 19 000 ans lors du retrait du grand glacier alpin du quaternaire.

Difficile à imaginer aujourd'hui, mais il y a de cela 11 700 ans, un tsunami s’est produit dans le lac d’Aiguebelette. Imaginez-vous, confortablement installé sur une des plages du lac d’Aiguebelette, les pieds en éventail, lorsqu’une vague de 3,5 m de hauteur vient balayer le paisible écrin. Improbable ? Pas tant que ça.

Étude

Une étude menée par des chercheurs des laboratoires Edytem et Lama de l’Université Savoie Mont-Blanc a révélé qu’un paléotsunami s’est bel et bien produit dans le lac d’Aiguebelette, il y a de cela 11 700 ans.

Phénomène

Pour mieux comprendre le phénomène, il faut savoir que les tsunamis sont provoqués soit par des séismes, soit par des glissements de terrain.

Phénomène

Si le phénomène vous paraît invraisemblable dans un lac préalpin, situé à 373 mètres au-dessus du niveau de la mer… C’est le moment de remettre en question vos certitudes.

Données

C’est en analysant les données d’un glissement de sédiment subaquatique dans le lac d’Aiguebelette que les chercheurs de l’étude "Numerical reconstruction of landslide paleotsunami using geological records in alpine lake Aiguebelette"

Article

(Article publié dans la revue Journal of geophysical research Solid earth le 27 mai 2024) se sont rendu compte que ce glissement pourrait avoir déclenché une vague de tsunami.

Événement

Un événement inédit en milieu lacustre. Pour y parvenir, l’équipe de chercheurs en géologie a réalisé des relevés sismiques et bathymétriques haute résolution, ainsi que des analyses sédimentologiques, géochimiques et magnétiques sur le site.

Chercheurs

L’autre partie de l’équipe, composée de chercheurs en mathématiques appliquée, a ainsi mis au point une reconstruction numérique d’un paléotsunami, d’une hauteur d’environ 3,5 mètres.

Lyon au maximum würmie.

Lyon au maximum würmie.

Découverte

Si cette découverte ne fait aujourd’hui pas de doute, c’est que les chercheurs ont utilisé « des modèles numériques basés sur le modèle rhéologique visco-plastique de Herschel-Bulkley », détaille l’équipe.

Terme

Un terme bien énigmatique pour les novices, mais qui permet, dans les grandes lignes, de simuler le mouvement de masse et de modéliser la vague de tsunami en fonction de la dispersion et de la profondeur de l’eau.

Résultats

Si les résultats de l’étude montrent que « les effets de dispersion sont négligeables dans le cas de glissements de sédiments subaquatiques dans un lac relativement petit ».

Risques

Cette découverte améliore la compréhension des risques géologiques, en particulier dans des zones à activité sismique, renforcée par les changements climatiques induisant un recul des glaciers, il y a près de 12 000 ans.

Des archéologues font une découverte exceptionnelle datant de l'âge de bronze en Crète

« C'est une découverte unique et particulièrement intéressante », a déclaré la ministre grecque de la Culture, ajoutant qu'il s'agissait de la « première » mise au jour de ce type en Crète.

« C'est une découverte unique et particulièrement intéressante », a déclaré la ministre grecque de la Culture, ajoutant qu'il s'agissait de la « première » mise au jour de ce type en Crète.

Des archéologues ont découvert une construction circulaire monumentale « unique » au sommet d'une colline qui surplombe le site d'un nouvel aéroport international, en construction sur l'île grecque de Crète.

Archéologues

Une équipe d'archéologues grecs a mis au jour un ensemble architectural monumental, de forme circulaire, unique pour l'archéologie minoenne, au sommet d'une colline en Crète qui domine le site d'un nouvel aéroport international d'Héraklion en construction, a annoncé, le mardi 11 juin 2024, le ministère grec de la culture.

Découverte

La découverte a été faite sur le point culminant de la colline de Papoura, à 494 m d'altitude, au nord-ouest de Kastelli, ville située à environ 36 km au sud-est d'Héraklion, sur l'île grecque de Crète.

Site

Ce site devait accueillir un nouveau radar pour l'aéroport, mais un nouvel emplacement pour celui-ci sera déterminé par l'autorité de l'aviation civile.

Lina Mendoni

« C'est une découverte unique particulièrement intéressante » a déclaré la ministre grecque de la Culture Lina Mendoni, ajoutant qu'il s'agissait de la « première » mise au jour de ce type en Crète.

Bâtiment

D'environ 48 mètres de diamètre, couvrant une superficie d'environ 1.800 m2, le bâtiment circulaire en pierre est composé de huit anneaux qui forment une structure labyrinthique dont les espaces communiquent entre eux par des ouvertures étroites.

Rituels

La principale période d'occupation du site qui servait probablement à des rituels religieux, semble avoir été comprise entre 2.000 et 1.700 av J.-C.

Le mot de passe d'un portefeuille crypto contenant une fortune était perdu depuis onze ans

Une fortune à portée de main, mais inaccessible. |

Une fortune à portée de main, mais inaccessible. |

C'est l'histoire de « Philémon ». Philémon n'est pas son vrai nom, mais il a préféré rester anonyme et on le comprend. En 2013, ce propriétaire de cryptomonnaies situé en Europe a stocké environ 2 millions de dollars (près de 1,85 million d'euros) en bitcoins dans un portefeuille numérique protégé par mot de passe…

Code

Mais, manque de pot, il a ensuite perdu le précieux code. Par sûreté, Philémon avait au préalable « généré un mot de passe à l'aide du gestionnaire de mots de passe RoboForm et a stocké ce mot de passe dans un fichier crypté avec un outil appelé TrueCrypt ».

Fichier

« Mais à un moment donné, ce fichier a été corrompu et (Philémon) a perdu l'accès à son mot de passe de vingt caractères », retrace le magazine Wired.

Événement

Cet événement malheureux l'a donc enfermé dehors sans qu'il ne puisse rien y faire. Ses 43,6 bitcoins (qui, à l'époque, ne valaient pas plus de 4.000 euros environ) étaient perdus : plus moyen de remettre la main dessus.

Joe Grand

Philémon a donc décidé de contacter Joe Grand, un hacker spécialiste de la question et qui a déjà aidé plusieurs propriétaires de cryptos malheureux à récupérer leur bien.

Kingpin

Joe Grand, alias « Kingpin » sur Internet, a d'abord refusé, avant de se laisser convaincre. Mais la tâche serait ardue.

Hacker

Dans un premier temps, le hacker a envisagé la méthode forte : forcer le portefeuille encrypté en écrivant un script capable de proposer des millions de mots de passe, avant d'abandonner cette idée.

Défaut

Il a donc décidé de chercher un potentiel défaut dans le gestionnaire de mots de passe, RoboForm, qu'avait utilisé Philémon une décennie plus tôt.

Bruno

Aidé par un comparse allemand nommé Bruno, Joe Grand a effectivement découvert un petit défaut dans une des versions antérieures de RoboForm, qui faussait le côté aléatoire des mots de passe générés.

Programme

Le programme « liait imprudemment les mots de passe aléatoires qu'il générait à la date et l'heure de l'ordinateur de l'utilisateur », écrit Wired. En connaissant la date et l'heure à laquelle Philémon avait créé le mot de passe, les deux hackers pouvaient le retrouver.

RoboForm

Sauf que Philémon ne s'en souvenait pas… En faisant croire à RoboForm qu'on était en 2013, Joe Grand et Bruno ont donc généré plusieurs mots de passe, du 1er mars au 20 avril de cette année-là. Premier échec. Ils ont étendu leur paramétrage jusqu'au 1er juin 2013 : toujours rien.

Informations

En novembre 2023, les deux hommes fixent un rendez-vous à Philémon, persuadé qu'ils allaient de nouveau lui demander des informations supplémentaires: « J 'ai pensé: "Oh mon Dieu, ils vont encore me demander les paramètres".»

Trouvé

Mais il se trompait: Joe Grand et Bruno avaient finalement trouvé le mot de passe, généré le 15 mai 2013 à 16:10:40 GMT, sans aucun caractère spécial, ce qui les avait induit en erreur.

Pourcentage

Les deux sauveurs ont prélevé un petit pourcentage des bitcoins présents dans le portefeuille de Philémon avant de lui restituer.

Vendu

Il en a depuis vendu une partie, mais il conserve encore 30 bitcoins (environ 1,89 million d'euros à l'heure où nous écrivons ces lignes), en attendant qu'ils prennent encore de la valeur.

Millionnaire

Finalement, cette mésaventure lui a permis de devenir millionnaire. « Le fait d'avoir perdu le mot de passe a été financièrement une bonne chose », avoue-t-il.

On sait enfin comment les Égyptiens ont transporté les blocs de pierre des pyramides

Des preuves scientifiques suggèrent que le Nil avait autrefois un débit beaucoup plus élevé, le fleuve se divisant en plusieurs branches par endroits.

Des preuves scientifiques suggèrent que le Nil avait autrefois un débit beaucoup plus élevé, le fleuve se divisant en plusieurs branches par endroits.

Près de 4.500 ans après leur construction, le doute planait encore. Comment les Égyptiens ont-ils fait pour transporter ces énormes blocs de pierre qui composent les pyramides ? Une nouvelle étude révèle l'existence d'un bras du Nil aujourd'hui disparu à côté des édifices, permettant l'acheminement des matériaux.

Scientifiques

Jusque-là, les scientifiques se doutaient de l'utilisation de voies navigables, sans pour autant pouvoir l'affirmer avec certitude. « Personne n'était certain de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette méga voie navigable avec le site réel des pyramides ».

Eman Ghoneim

Eman Ghoneim, une enseignante en sciences de la terre et de l'océan à l'Université de Wilmington (Caroline du Nord), et autrice principale de l'étude l'explique.

Recherches

Pour les recherches, l'équipe scientifique a utilisé des procédés comme l'imagerie satellite, les relevés géophysiques et des échantillons de sédiments.

But

Le but était de confirmer l'emplacement de l'ancien bras du fleuve, qu'ils ont appelé Ahramat, « pyramides » en arabe. Cette découverte expliquerait notamment pourquoi les trente-et-une pyramides du pays ont été construites le long d'une même bande désertique, proche de l'ancienne capitale égyptienne de Memphis.

Fleuve

Grâce au fleuve, la ville aurait été plus facilement accessible. Il faut imaginer que sur cet ancien cours d'eau de 64 kilomètres de long circulaient des blocs de pierre allant de 500 kilogrammes à plusieurs tonnes.

Plateau

Sur le plateau de Gizeh, la pyramide de Khéphren, voisine de celle de Kheops, est par exemple bâtie avec des blocs d'en moyenne 3 tonnes, soit l'équivalent d'un rhinocéros ou d'un hippopotame.

Suzanne Onstine

Ces matériaux lourds, dont la plupart provenaient du Sud, « auraient été beaucoup plus faciles à faire flotter sur la rivière qu'à transporter par voie terrestre », déclare la coautrice de l'étude, Suzanne Onstine.

Étude

Pour faciliter leur livraison, l'étude révèle que de nombreuses pyramides avaient des sortes de chaussées reliant les sites de construction aux berges. Il s'agit là d'une preuve de plus que la voie maritime était utilisée pour le transport.

Zone

La disparition de cette zone fluviale serait due à l'accumulation accrue de sable amené par le vent, elle-même liée à une sécheresse majeure il y a environ 4.200 ans.

Nil

De futures recherches visant à retrouver d'autres branches éteintes du Nil pourraient aider à donner la priorité aux fouilles archéologiques afin de protéger le patrimoine culturel égyptien.

D'étranges structures souterraines découvertes sous une pyramide de Gizeh

Vue aérienne du complexe pyramidal de Gizeh, en Égypte.

Vue aérienne du complexe pyramidal de Gizeh, en Égypte.

Les pyramides égyptiennes sont loin d'avoir dévoilé tous leurs secrets. Preuve en est avec une récente découverte en 2024, qui laisse complètement perplexes les archéologues.

Structure

Ces derniers viennent de découvrir une grande structure en deux parties, enfouie sous un cimetière au pied du complexe pyramidal de Gizeh, en Égypte. Et ils ne savent pas ce que c'est.

Archéologues

Les archéologues ont utilisé de nouveaux outils technologiques, notamment un géoradar, pour scanner le sol de ce cimetière royal vieux de 4.500 ans, près de la grande pyramide de Gizeh.

Analyse

L'analyse des données est formelle : il y a, dans les profondeurs, une mystérieuse structure en forme de L, qui s'étend sur une superficie de 10 sur 15 mètres, entre 0,5 et 2 mètres sous la surface du désert. Mais ce n'est pas tout.

Profonde

Une deuxième structure, beaucoup plus profonde, a elle aussi été révélée. Cette dernière est enfouie entre 3,5 ou 10 mètres de profondeur et couvre une superficie de 10 mètres par 10.

Vue aérienne du complexe pyramidal de Gizeh, en Égypte.

Vue aérienne du complexe pyramidal de Gizeh, en Égypte.

Anomalie

Les archéologues ont décrit ces structures comme une « anomalie », rapporte le quotidien britannique The Independent. Elles ne ressemblent en rien à ce qui a pu être trouvé autour, notamment au niveau de leur densité.

Continuité

« Nous pensons que la continuité de la structure peu profonde et de la grande structure profonde est importante. D'après les résultats de l'enquête, nous ne pouvons pas déterminer le matériau à l'origine de l'anomalie.

Entrée

Il pourrait s'agir d'une grande structure archéologique souterraine », ont expliqué les archéologues. Peut-être une entrée vers une structure plus profonde encore ? Les prochaines fouilles nous le diront.

Date de dernière mise à jour : 14/07/2024