Mystères 28

Une rarissime tombe royale égyptienne découverte du jamais vu depuis un siècle

Cette découverte intervient alors que l’Égypte intensifie ses efforts pour relancer son tourisme. [Egyptian Ministry of Antiquities.

Cette découverte intervient alors que l’Égypte intensifie ses efforts pour relancer son tourisme. [Egyptian Ministry of Antiquities.

Une nouvelle sépulture royale antique a été mise au jour en Égypte, plus d'un siècle après la dernière, celle du pharaon Toutankhamon en 1922.

Tombeau

Le tombeau de Thoutmosis II a été découvert, dans le sud du pays. Une première depuis plus d’un siècle. Le ministère égyptien des Antiquités a annoncé la découverte de la tombe de Thoutmosis II, première sépulture royale antique mise au jour depuis celle du célèbre pharaon Toutankhamon, en 1922.

Louxor

La tombe a été découverte près de la Vallée des Rois à Louxor, dans le sud de l’Égypte, à quelques kilomètres seulement d’un imposant temple funéraire dédié au roi antique, érigé sur la rive ouest du Nil.

Thoutmosis II

Thoutmosis II était un pharaon de la XVIIIe dynastie, qui vécut, il y a près de 3.500 ans. Ancêtre de Toutankhamon, il avait épousé sa demi-sœur. Il s’agit de « l’une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces dernières années », a salué le mardi 18 février 2025 le ministère des Antiquités.

Études

D’après des études préliminaires, la tombe, fouillée par une mission conjointe égypto-britannique, aurait été vidée dans l’Antiquité, ne laissant donc ni momie royale, ni le faste doré souvent associé à la découverte de la tombe de Toutankhamon. L’équipe a néanmoins trouvé « des fragments de jarres en albâtre portant le nom du pharaon », ainsi que des « inscriptions portant le nom de sa principale épouse royale, la reine Hatchepsout ».

Endommagé

L’intérieur de la tombe serait néanmoins endommagé : l’eau aurait inondé la chambre funéraire peu de temps après l’inhumation du roi défunt, fragmentant un revêtement de plâtre orné d’extraits du Livre de l’Amdouat, un ancien texte funéraire portant sur l’au-delà.

Fouilles

Des fouilles pour attirer les touristes Cette découverte intervient alors que l’Égypte intensifie ses efforts pour relancer son tourisme, une source essentielle de devises étrangères pour ce pays en difficulté économiquement.

Touristes

En effet, les touristes sont notamment attirés par les pyramides de Guizeh, et l’inauguration récente du Grand Musée égyptien, au pied du monument. Des travaux continuent dans la région, dans l’espoir de retrouver d’autres pièces antiques. Certains meubles funéraires auraient également été retrouvés.

En pleine partie de pêche il tombe sur des pièces portant le sceau des Templiers

Bouclier des Templiers

Bouclier des Templiers

En 2014, Pascal, facteur et se rend près du village de Saint-Geniez en Alpes-de-Haute-Provence pour une partie de pêche à la truite. Ce jour-là, sa ligne ne ramène pas seulement des poissons, mais également une découverte historique majeure,

Pièces

En explorant les environs, il tombe sur un ensemble de pièces en or et deux pièces taillés gravées, qu’il identifie plus tard comme étant liées à l’ordre des Templiers.

Drac

Surpris et enthousiaste, Pascal décide de contacter la Direction régionale des affaires culturelles (la Drac). Mais n’ayant reçu aucune réponse, il suppose que sa découverte est anodine. "Comme je n’ai pas eu de retour, j’ai cru que ça n’avait pas vraiment de valeur", raconte Pascal.

Affaire

C’est plus de 10 ans plus tard, que l’affaire refait surface, révélant l’important de sa trouvaille. Durant une décennie, ce trésor est resté méconnu, conséquence d’une communication perdue et d’un manque de suivi. Face à l’absence de réponse, le pêcheur ne s’est pas découragé.

Recherches

Il a entrepris ses propres recherches pour en savoir plus sur son "petit trésor". En consultant des ouvrages historiques et avec l’aide d’expert, il a pu authentifier l’origine de sa monnaie trouvée. "Vous savez, je dévoile tout ça avec humilité. Ça va comme me libérer d’un poids. Je suis mûr aujourd’hui pour tout révéler et remettre mes découvertes aux services de l’État."

Le mystère du gouffre d'Uriane

Robert Brunet

Robert Brunet

Lorsque qu'un cheval nommé Uriane s’est retrouvé piégé dans un trou de plusieurs mètres dans un pré à l'ombre d'un noisetier, à Péronne (Saône-et-Loire). Robert Brunet et son voisin ont découvert une mystérieuse cavité.

Gouffre

Le cheval avait finalement pu être sorti de ce mauvais pas. Sans le savoir, il allait donner son nom à un gouffre. Depuis 1987, Robert Brunet et son ami Alain creusent sans fin ce puits sans fond. Tous deux consacrent quatre jours par semaine à ce "voyage au centre de la Terre". Ils travaillent à l’ancienne : au marteau-piqueur et à la pioche.

Robert Brunet

"Au début, le trou avait une forme d’entonnoir avec un puits d'une vingtaine de mètres. J’ai commencé à aménager l’accès en construisant un escalier. J’en suis à plus de 400 marches maintenant." explique Robert Brunet.

Le gouffre atteint 50 mètres de profondeur.

Le gouffre atteint 50 mètres de profondeur.

Galeries

Les deux hommes viennent d’atteindre une profondeur de 50 mètres et ont mis à jour ou plus exactement "désobstrués" 300 mètres de galeries avec parfois de jolies surprises à la clé : des stalactites et des fossiles datant du paléolithique.

Une avancée génétique pourrait ressusciter le mammouth laineux et sauver la planète un projet colossal en marche

Représentation artistique d'un mammouth laineux dans un paysage Arctique.

Représentation artistique d'un mammouth laineux dans un paysage Arctique.

Les scientifiques franchissent une étape cruciale en reprogrammant les cellules d'éléphant pour ressusciter le mammouth laineux, offrant une lueur d'espoir face aux crises climatiques contemporaines.

Limites

Les avancées de la science ne cessent de repousser les limites de l’imaginable. L’une des initiatives les plus audacieuses de notre époque pourrait bien ressusciter une espèce disparue depuis des millénaires : le mammouth laineux.

Projet

Ce projet ambitieux, mené par Colossal Biosciences, utilise des techniques de pointe en génie génétique pour reprogrammer les cellules-souches d’éléphants et leur conférer des traits de leur cousin préhistorique.

Défis

Cette entreprise révolutionnaire ne se limite pas à un simple exploit scientifique, elle vise également à répondre à certains des plus grands défis environnementaux de notre temps. En reconstituant les écosystèmes arctiques perdus, ces mammouths génétiquement modifiés pourraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique.

Texte

Ce texte explore les différentes facettes de ce projet fascinant, ses défis, ses implications, et les espoirs qu’il suscite pour l’avenir de notre planète.

Reprogrammation

La reprogrammation cellulaire est une technique qui a vu le jour, il y a environ 18 ans, lorsque des chercheurs ont transformé des cellules de peau de souris en cellules-souches pluripotentes induites (iPS). Ces cellules, capables de se différencier en presque n’importe quel type de tissu, ont ouvert la voie à des avancées majeures en génie génétique.

Cellules

Depuis, les scientifiques ont réussi à créer des cellules iPS à partir d’animaux en danger, tels que le rhinocéros blanc du nord et le singe drill. Cependant, le processus s’est avéré particulièrement ardu avec les éléphants.

Protocoles

La complexité de cette entreprise réside dans la nécessité d’adapter des protocoles existants, initialement développés pour d’autres espèces, aux spécificités des éléphants.

Essais

Après de nombreux essais infructueux, l’équipe de Colossal Biosciences a réussi à surmonter ces obstacles en modifiant un processus chimique utilisé sur les cellules de souris et d’humains, ajustant méticuleusement le gène TP53.

Ingénierie

Cette modification a permis de créer quatre lignées de cellules iPS d’éléphants, présentant des caractéristiques proches des cellules-souches embryonnaires. Cette avancée représente un jalon essentiel pour l’ingénierie génétique, ouvrant la possibilité d’éditer l’ADN des éléphants pour y intégrer des adaptations semblables à celles des mammouths.

Traits

Ces traits, tels que la fourrure épaisse, l’isolation graisseuse et la tolérance au froid, sont nécessaires pour assurer la survie dans les environnements arctiques.

Technique

En maîtrisant cette technique, les chercheurs espèrent non seulement ressusciter une espèce disparue, mais aussi renforcer la résilience des habitats naturels face aux bouleversements climatiques.

Mammouths

Le projet de réintroduire des mammouths laineux dans l’Arctique ne se limite pas à une curiosité scientifique. Il vise à répondre à une crise environnementale pressante : la fonte du pergélisol arctique.

Couche

Cette couche de sol gelé en permanence abrite d’énormes quantités de carbone, qui risquent de se libérer dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone et de méthane, exacerbant ainsi le réchauffement climatique.

Écosystèmes

Historiquement, les mammouths ont joué un rôle crucial dans la préservation de ces écosystèmes. En foulant les petits arbres et en exposant les herbes réfléchissant la lumière, ils contribuaient à stabiliser le sol et à maintenir le pergélisol.

Disparition

Leur disparition a entraîné une prolifération des arbustes invasifs, accélérant la fonte du sol gelé. En réintroduisant des mammouths génétiquement modifiés, les scientifiques espèrent restaurer cet équilibre perdu et freiner le dégel catastrophique du pergélisol.

Initiative

Cette initiative pourrait ainsi devenir un outil puissant dans la lutte contre le changement climatique, en préservant une partie essentielle du patrimoine écologique de notre planète.

Succès

Toutefois, le succès de cette entreprise dépend de nombreux facteurs, notamment la capacité des mammouths à s’adapter aux conditions arctiques modernes et à interagir avec les espèces actuelles sans perturber davantage l’écosystème.

Questions

La perspective de ramener à la vie une espèce disparue soulève de nombreuses questions, tant sur le plan technique qu’éthique. D’un point de vue scientifique, le principal défi réside dans la création de cellules reproductrices viables à partir de cellules iPS modifiées.

Chercheurs

Les chercheurs explorent différentes approches, notamment la transformation de ces cellules en sperme et en ovules pour former des embryons. Des utérus artificiels pourraient également être utilisés pour éviter de perturber les populations d’éléphants en danger, tout en amplifiant les efforts de restauration des écosystèmes arctiques.

Éthique

Sur le plan éthique, la désextinction suscite des débats passionnés. Certains estiment que les ressources consacrées à ce projet pourraient être mieux investies dans la conservation des espèces actuelles.

Conséquences

D’autres craignent les conséquences imprévisibles de l’introduction d’une espèce modifiée dans un environnement fragile. Cependant, les partisans de l’initiative soulignent que les connaissances acquises pourraient non seulement aider à sauver les éléphants, mais aussi offrir des solutions innovantes pour préserver la biodiversité mondiale.

Colossal Biosciences

Pour mener à bien ce projet ambitieux, Colossal Biosciences mise sur des technologies de pointe. Parmi celles-ci, les outils d’édition génétique comme CRISPR jouent un rôle central. Ces technologies permettent de modifier avec précision le génome des éléphants pour y intégrer les traits nécessaires à leur survie dans le climat arctique.

Embryons

En parallèle, des recherches sont en cours pour développer des embryons synthétiques directement à partir de cellules iPS, sans avoir recours à des mères porteuses. Cette approche pourrait révolutionner la biologie reproductive, en ouvrant la voie à la création d’organismes entièrement nouveaux.

Innovations

Les innovations dans le domaine des utérus artificiels, quant à elles, offrent un potentiel immense pour accélérer la restauration des écosystèmes sans perturber les espèces existantes.

Potentiel

Ces avancées technologiques soulignent le potentiel transformateur du projet, non seulement pour la résurrection d’espèces disparues, mais aussi pour l’innovation médicale et la conservation.

Science

Elles démontrent comment la science moderne peut repousser les limites de l’imagination humaine, tout en offrant des solutions concrètes aux défis écologiques du XXIe siècle.

Planète

Alors que le projet progresse, il soulève des questions essentielles sur l’avenir de notre planète et notre rôle en tant que gardiens de la biodiversité. En redonnant vie à une espèce disparue, les scientifiques espèrent non seulement pallier les erreurs du passé, mais aussi offrir de nouvelles perspectives pour l’avenir de l’humanité.

Phénomènes

En effet, les insights obtenus pourraient non seulement avancer la désextinction, mais aussi aider à comprendre des phénomènes biologiques complexes, comme la résistance naturelle des éléphants au cancer. Au-delà de ses implications scientifiques et environnementales, ce projet pourrait également transformer notre perception du possible.

Patrimoine

Il nous invite à repenser notre place dans le monde naturel et à envisager de nouvelles façons de protéger notre patrimoine écologique. Alors que nous faisons face à des défis environnementaux sans précédent, les solutions peuvent parfois être trouvées dans notre passé.

Avancées

Cependant, nombreuses questions demeurent. Comment équilibrer les avancées technologiques avec la préservation des écosystèmes actuels ? Quels sont les impacts à long terme de la réintroduction d’une espèce disparue ? Ces questions cruciales guideront les futures recherches et débats autour de cette initiative fascinante.

Vie

Le projet de ramener le mammouth laineux à la vie soulève autant d’espoirs que de défis. Alors que les scientifiques continuent de repousser les limites du possible, une question persiste, jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour réparer les erreurs du passé et assurer un avenir durable pour notre planète ?

Bruges : une surprenante trouvaille dans des latrines du XVe siècle

Toilettes médiévales / Image d'illustration.

Toilettes médiévales / Image d'illustration.

La découverte, dans des toilettes médiévales de Bruges, d'un parasite tropical révèle comment les réseaux commerciaux de l'époque ont joué un rôle clé dans la propagation mondiale des maladies.

Trouvaille

C'est une trouvaille qui, sans que cela ne paraisse pourtant évident, éclaire d'un jour nouveau les connexions du monde médiéval. Dans des latrines vieilles de 500 ans à Bruges en Belgique.

Chercheurs

Une équipe de chercheurs canadiens et belges a identifié des traces, à des milliers de kilomètres de sa région d'origine, d'un parasite intestinal responsable de la bilharziose, maladie généralement endémique.

Résultats

Des régions tropicales et subtropicales, notamment en Afrique subsaharienne. Leurs résultats, publiés dans la revue Parasitology le 6 décembre 2024, peuvent "susciter un certain malaise", plaisantent les auteurs de l'étude dans un communiqué.

Maladies

Mais ils mettent (plus sérieusement) en lumière le rôle des réseaux commerciaux et maritimes médiévaux dans la propagation des maladies, tout en offrant de précieuses informations sur la santé et les modes de vie des populations de l'époque.

Scientifiques

Comme le rappellent les scientifiques, la bilharziose (ou schistosomiase) est causée par des vers plats du genre Schistosoma mansoni. La maladie parasitaire se manifeste par de la fièvre, une éruption cutanée, de la toux, des douleurs musculaires.

Eau

Elle se transmet par contact avec de l'eau douce contaminée par des larves "sanguinivores", qui peuvent pénétrer la peau, migrer à travers les vaisseaux sanguins et s'établir dans les intestins.

Parasite

Dans cet environnement, le parasite peut se reproduire et libérer des œufs, qui sont évacués par les déchets humains. C'est ainsi que dans des latrines datant du XVe siècle, en Belgique actuelle, un œuf du Schistosoma mansoni a été retrouvé.

Toilettes

Ces toilettes anciennes sont connues des archéologues depuis 1996. Mais ce n'est que récemment que les restes organiques qui ont été prélevés ont été examinés, dans le cadre d'un plus vaste projet de recherche mené par l'Université belge de Gand.

Communautés

Centré sur les nombreuses communautés étrangères vivant et commerçant dans la Bruges médiévale et ses anciens ports. Les latrines faisaient autrefois partie d'un bâtiment connu sous le nom de "Maison de la Nation d'Espagne", siège administratif et lieu de rencontre de la communauté marchande castillane dans la capitale de la Flandre-Occidentale.

Comptoirs

Comme à Gênes, Florence, Venise ou Hanse, divers comptoirs commerciaux sont établis à Bruges durant le Moyen Âge, parmi lesquels celui des Castillans, qui participent alors de façon active et durant pendant deux siècles à ce qui se passe dans la ville.

Marchands

Les marchands castillans jouent aussi un rôle dans l'importation de produits africains tels que la poudre d'or, l'ivoire et diverses épices. Par ailleurs, des indices laissent supposer qu'ils auraient participé aux débuts de la traite transatlantique des esclaves.

Commerçants

« L'association de ce contexte historique, avec les données récemment mises en évidence, conduit les auteurs de l'étude à suggérer que le parasite identifié pourrait être lié à l'un de ces commerçants espagnols » .

Article

« Ils écrivent dans leur article L'introduction de S. mansoni en Amérique du Sud-Est supposée avoir eu lieu relativement récemment dans l'histoire humaine, en conséquence des déplacements forcés de populations d'Afrique vers les Amériques dans le cadre de la traite transatlantique des esclaves » .

Infection

« Ainsi, cette infection pourrait avoir touché un marchand ayant contracté le parasite lors de voyages commerciaux en Afrique, ou un individu vivant en Afrique qui aurait migré vers Bruges » .

Témoins

« Des témoins de la vie médiévale à Bruges L'analyse paléoparasitologique a également révélé des œufs d'Ascaris, de trichocéphale (Trichuris), de grande douve du foie (Fasciola hepatica) et de ténia (Taenia) dans les latrines ce qui est cohérent avec les parasites déjà identifiés dans les populations locales de l'époque médiévale » .

Marissa Ledger

"Beaucoup des parasites que nous connaissons aujourd'hui existent depuis des siècles", explique dans le communiqué Marissa Ledger, chercheuse postdoctorale au Centre d'ADN ancien de l'Université McMaster (Canada) et principale auteure de l'étude.

Réseaux

Mais les résultats mettent ici en évidence comment la Bruges médiévale, véritable carrefour de personnes, de marchandises et d'idées, jouait un rôle clé dans la propagation des maladies à travers ses vastes réseaux de commerce maritime.

Maxime Poulain

"Nos découvertes mettent en lumière la complexité de la vie urbaine médiévale et l'interconnexion de ce monde il y a des siècles", résume Maxime Poulain, archéologue de l'Université de Gand.

Santé

Ces recherches soulignent aussi l'importance, selon leurs auteurs, d'analyser les restes organiques pour mieux comprendre la santé, l'hygiène et la mobilité des populations anciennes.

Génétique

Marissa Ledger prévoit désormais d'analyser la génétique du Schistosoma mansoni, pour étudier son évolution face à des facteurs tels que la migration, qui facilitait déjà, semble-t-il, la diffusion des pathologies infectieuses.

Flammes éternelles : pourquoi ces feux peuvent brûler pendant des milliers d'années

L'homme est depuis longtemps fasciné par la mystérieuse beauté naturelle des flammes éternelles, dont fait partie le cratère de feu de Darvaza (Dereweza) au Turkménistan, que l'on voit ici. Ces phénomènes sont créés par des gaz s'échappant de réservoirs souterrains et peuvent brûler pendant des milliers d'années.

L'homme est depuis longtemps fasciné par la mystérieuse beauté naturelle des flammes éternelles, dont fait partie le cratère de feu de Darvaza (Dereweza) au Turkménistan, que l'on voit ici. Ces phénomènes sont créés par des gaz s'échappant de réservoirs souterrains et peuvent brûler pendant des milliers d'années.

Lorsque le gaz naturel des réservoirs souterrains profonds s'échappe par des fissures, il peut parfois brûler de manière autonome pendant des milliers d'années.

Feu

Dans l'État de New York, un petit feu scintille derrière une cascade. Il s'agit d'un phénomène naturel qui capte l'attention depuis des milliers d'années : une flamme éternelle.

Flammes

Ces flammes, qui brûlent en permanence, sont présentes dans le monde entier. Causées par des gaz s'échappant de réservoirs souterrains profonds, certaines brûlent depuis des millénaires et ont pu inspirer des récits bibliques. « Les flammes éternelles peuvent être considérées comme un cas particulier de suintement », explique Giuseppe Etiope, géologue à l'Institut national de géophysique et de volcanologie de Rome, en Italie.

Gaz

Un suintement se produit lorsque du gaz naturel inflammable, principalement du méthane, de l'éthane et du propane, circule vers la surface à partir de réservoirs sous pression, à travers des fractures ou des trous dans la roche.

Méthane

Dans des conditions particulières, lorsque le gaz qui atteint la surface a une concentration en méthane suffisamment élevée, il « peut brûler de manière autonome », explique Giuseppe Etiope. Alimentées par une émission continue de gaz, certaines flammes peuvent brûler pendant des milliers d'années. C'est de là que vient l'expression « flamme éternelle ».

Rares

Ces feux rares, dont le nombre est « probablement inférieur à cinquante » dans le monde, sont généralement observés à proximité des gisements pétrolifères. Ils ont été observés notamment aux États-Unis, en Roumanie, en Italie, en Turquie, en Irak, en Azerbaïdjan, à Taïwan, en Chine, en Inde et en Australie.

Cette flamme éternelle est nichée dans une crique sous une chute d'eau de 10 mètres dans le parc du comté de Chestnut Ridge, dans l'État de New York. Les éclaboussures d'eau peuvent éteindre ces flammes, mais elles peuvent souvent se rallumer de manière autonome.

Cette flamme éternelle est nichée dans une crique sous une chute d'eau de 10 mètres dans le parc du comté de Chestnut Ridge, dans l'État de New York. Les éclaboussures d'eau peuvent éteindre ces flammes, mais elles peuvent souvent se rallumer de manière autonome.

Giuseppe Etiope

Certains « peuvent s'être développés il y a des milliers, des dizaines de milliers, voire un million d'années », souligne Etiope. Un feu célèbre, situé sous une chute d'eau de 10 mètres dans le parc du comté de Chestnut Ridge, dans l'État de New York, est réputé pour sa beauté.

Arndt Schimmelmann

Sa flamme peut atteindre une hauteur de 7 à 20 cm, selon les conditions météorologiques et les saisons. « Elle brille derrière le voile d'eau qui tombe en cascade », raconte Arndt Schimmelmann, chercheur principal en sciences de la Terre à l'université de l'Indiana, dans un courriel.

Expert

Il se souvient qu'Etiope qu'il décrit comme l'expert mondial en matière de suintements de gaz naturel a déclaré qu'il s'agissait de la plus belle « flamme éternelle » naturelle qu'il ait jamais vue. Ces flammes mystérieuses sont présentes dans de nombreuses mythologies et dans l'histoire ancienne.

Yanardag

En Azerbaïdjan, une flamme brûlant sur une colline près de Bakou - son nom « Yanardag » signifie montagne brûlante était considérée comme sacrée dans le zoroastrisme, qui considère que le feu est une représentation du divin. Chimaera, dans le golfe d'Antalya, en Turquie, autrefois appelé l'ancienne Lycie, doit son nom au monstre cracheur de feu de la mythologie grecque.

Temple

Proche d'un temple d'Héphaïstos, le forgeron grec dieu du feu, c'est peut-être là que la flamme olympique a été allumée pour la première fois. Mentionné par Pline l'Ancien dans Historia Naturalis, écrit vers 77 avant notre ère, il brûlerait depuis au moins 2 000 ans. Baba Gurgur, en Irak, est un énorme cratère au centre duquel brûle une flamme.

Les silhouettes d'enfants se découpent sur le ciel du soir tandis qu'un incendie permanent fait rage sous terre, alimenté par des veines de charbon et apparemment impossible à éteindre à Jharia, en Inde. La température du sol est parfois trop élevée pour y marcher, et le méthane et le soufre s'échappent par des fissures, polluant l'air ambiant.

Les silhouettes d'enfants se découpent sur le ciel du soir tandis qu'un incendie permanent fait rage sous terre, alimenté par des veines de charbon et apparemment impossible à éteindre à Jharia, en Inde. La température du sol est parfois trop élevée pour y marcher, et le méthane et le soufre s'échappent par des fissures, polluant l'air ambiant.

Fournaise

Certains pensent qu'il s'agit de la « fournaise ardente » dans laquelle le roi Nabuchodonosor a jeté trois Juifs, selon l'Ancien Testament. Sa présence à l'époque biblique signifierait qu'elle brûle théoriquement depuis 4 000 ans.

Millénaires

Bien que certains de ces feux brûlent depuis des millénaires, les flammes éternelles peuvent être éteintes. « L'expression "flamme éternelle" est trompeuse, car la géologie nous apprend que rien n'est éternel sur Terre », relève Arndt Schimmelmann.

Incendies

Certains incendies peuvent être éteints par la pluie, mais, en fonction de l'intensité de la fuite de gaz et du sol, « ils peuvent se rallumer de manière autonome », souligne Giuseppe Etiope.

Eau

À Chestnut Ridge, on peut éteindre le feu en jetant de l'eau dans la crique. « Je l'ai moi-même fait plusieurs fois lorsque j'étais sur le point de prélever des échantillons de gaz pour des analyses géochimiques », explique Arndt Schimmelmann.

Défi

« C'est toujours un défi de rallumer la flamme sans être étouffé par l'eau jaillissante de la cascade ». Il note qu'il a toujours réussi à rallumer la flamme avant de partir. Cette flamme finira par disparaître sous l'effet de l'érosion naturelle au fur et à mesure que la chute d'eau se retirera.

Flux

En perdant l'abri de son anse, « la flamme s'éteindra régulièrement, bien que le flux de gaz puisse continuer », explique-t-il. Les suintements géologiques d'hydrocarbures, y compris les flammes éternelles, sont des sources naturelles de gaz à effet de serre, comme le méthane, et de polluants photochimiques, comme l'éthane et le propane.

Chestnut Ridge

La flamme de Chestnut Ridge libère environ un kilogramme de méthane par jour. Les flammes éternelles sont si peu nombreuses que leur impact sur l'environnement est négligeable par rapport aux milliers de suintements de gaz dans le monde. Les émissions des deux types de gaz « sont minuscules par rapport aux émissions industrielles », estime Schimmelmann.

Forages

Les forages gaziers pourraient « tuer » les flammes éternelles situées à proximité en abaissant la pression du réservoir de gaz qui les alimente. La flamme éternelle de Chestnut Ridge est « une relique rare », dit-il, « qui n'existe aujourd'hui que parce qu'aucun forage n'a eu lieu jusqu'à présent dans cette région particulière ».

Frédérique Durand : enquête sur les trésors enfouis de Notre-Dame de Paris

L'archéologue Frédérique Durand.

L'archéologue Frédérique Durand.

De nombreuses découvertes réalisées par les scientifiques dans leurs recherches suite à la fouille réalisée en 2022 à la croisée du transept de Notre-Dame de Paris a permis la mise au jour notamment de deux cercueils en plomb et des fragments du jubé médiéval de la cathédrale.

Découvertes

Des découvertes majeures qui permettent aux historiens et aux archéologues de reconstituer un pan méconnu de l’histoire de la cathédrale.

Sarcophages

Les archéologues de l’Inrap ont exhumé deux sarcophages en plomb à la croisée du transept de Notre-Dame de Paris. Relativement bien conservés, ceux-ci ont été acheminés au CHU de Toulouse, afin d’être ouverts, puis fouillés avant d’entreprendre une série d’analyses.

Frédérique Durand

Les échantillons de végétaux prélevés dans le cercueil sont analysés par Frédérique Durand. Sa spécialité, c'est l'archéobotanique ou la carpologie, c’est-à-dire l'étude des vestiges végétaux, que ce soit des plantes, des fleurs ou des bourgeons.

Sauge

Elle a découvert une quantité importante de sauge et d'hysope permettant de lutter contre les infections chroniques des voies respiratoires, d'où les soupçons d'une méningite tuberculeuse.

Cathédrale

En février 2022 était sur le point de débuter la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après l’incendie qui se produisit en avril 2019, près de trois ans, furent nécessaires pour enlever les débris et consolider les murs de pierre et les voûtes du plafond endommagés.

L'un des sarcophages en plomb lors de la fouille de mars 2022.

L'un des sarcophages en plomb lors de la fouille de mars 2022.

Notre-Dame

Si Notre-Dame devait rouvrir en 2024, comme l’avait décrété le président de la République, il était urgent d’amorcer la reconstruction de ce qui avait été perdue lors de l’incendie, à commencer par l’emblématique flèche qui surmontait la cathédrale.

Archéologues

Cependant, il était tout d’abord obligatoire de faire appel aux archéologues. Selon la loi, en effet, tout projet de construction touchant à un sol au sein duquel seraient éventuellement enfouis des objets anciens, ou des vestiges, nécessite l’intervention d’archéologues territoriaux.

Christophe Besnier

À Notre-Dame, il était de leur devoir de s’assurer que rien de précieux ne serait pulvérisé par l’échafaudage de 770 tonnes nécessaire à la reconstruction de la flèche.

Fouilles

Christophe Besnier et son équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) n’avaient, au départ, pas plus de cinq semaines pour mener des fouilles sous le sol en pierre de la croisée, lieu où le transept, les bras courts donnant à l’église une forme de croix, rencontre la nef et le chœur.

Objets

À Notre-Dame, lorsque l’on fouille assez profondément, il n’est pas rare de découvrir des objets historiques, le site fut occupé pendant plus d’un millénaire avant que la cathédrale n’y soit construite entre les 12e et 14e siècles.

Équipe

L’équipe de Christophe Besnier n’étant toutefois autorisée à creuser qu’à une quarantaine de centimètres sous le sol, soit la profondeur de la base de l’échafaudage, les attentes de l’archéologue étaient assez minces.

Surprise

Quelle ne fut pas sa surprise. « Les vestiges se sont révélés beaucoup plus riches que ce à quoi on s’attendait », révèle-t-il. Au total, son équipe découvrit 1 035 fragments de nombreuses œuvres d’art. « C’est très impressionnant. »

Didier Rykner

Les archéologues mirent au jour de superbes œuvres d’art qui se trouvaient à l’origine au centre de la cathédrale, que l’historien de l’art Didier Rykner décrivit comme étant « parmi les plus exceptionnelles de la sculpture mondiale, toutes époques confondues ».

Sculptures

Une trentaine de ces sculptures, perdues depuis des siècles, sont depuis peu exposées au musée de Cluny.

À la suite de l’incendie qui s’est produit en avril 2019, des archéologues ont été autorisés à mener des fouilles sous la cathédrale qui a été ravagée par les flammes. Nombre d’objets anciens retrouvés, perdus depuis des siècles,

À la suite de l’incendie qui s’est produit en avril 2019, des archéologues ont été autorisés à mener des fouilles sous la cathédrale qui a été ravagée par les flammes. Nombre d’objets anciens retrouvés, perdus depuis des siècles,

Dalles

Dès que l’équipe de Christophe Besnier retira les dalles du sol, ainsi qu’une fine couche de terre et de décombres, la partie supérieure d’un sarcophage anthropomorphe en plomb apparut. À proximité, des sculptures en calcaire commencèrent également à sortir de terre.

Têtes

Des têtes et des torses grandeurs nature alignées avec soin sous le sol, le long de l’entrée du chœur. Christophe Besnier obtint alors l’autorisation de pratiquer des fouilles au-delà des quarante centimètres de profondeur afin de pouvoir extraire les objets anciens.

Plomb

Bien que l’équipe de construction fût dans l’attente, les cinq semaines de fouilles s’étendirent à plus de deux mois. Un autre sarcophage en plomb fit surface, ainsi que quelques autres sépultures moins fastueuses, ce qui n’était pas si surprenant étant donné le nombre de tombes parsemant toute la cathédrale.

Statues

Les statues s’avérèrent constituer la plus importante découverte. Les archéologues déterminèrent qu’il s’agissait de vestiges du jubé en calcaire datant du 13e siècle, cachant à l’origine le chœur et le sanctuaire de Notre-Dame de la vue du public.

Jubé

Détruit au début du 18e siècle, ce jubé de quatre mètres de haut avait pour l’essentiel disparu. Il n’en restait plus que quelques fragments et ne subsistait ni représentation complète aucune, ni la moindre trace de son sort.

Un morceau de bloc sculpté provenant du jubé, datant du 13e siècle et détruit au début du 18e siècle. Des parties de celui-ci ont été ensevelies sous la cathédrale.

Un morceau de bloc sculpté provenant du jubé, datant du 13e siècle et détruit au début du 18e siècle. Des parties de celui-ci ont été ensevelies sous la cathédrale.

Moyen Âge

Sa découverte nous rappelle aujourd’hui à quel point le fait de visiter Notre-Dame pouvait constituer une tout autre expérience au Moyen Âge, période à laquelle la cathédrale fut construite.

Chef-d’œuvre

Le jubé était un chef-d’œuvre de la sculpture gothique, dont les œuvres pouvaient être ornées de peinture. Parmi les sculptures grandeur nature que l’équipe de Christophe Besnier mit au jour se trouvait la tête et le buste d’un Christ sans vie, les yeux fermés, du sang rouge s’écoulant de la blessure causée par une lance au niveau de l’un de ses flancs.

Exceptionnelle

« La sculpture est vraiment exceptionnelle par sa finesse, son souci du détail », affirme Christophe Besnier. « La représentation des paupières, des oreilles, du nez... C’est incroyable. »

Portail

Aujourd’hui, lorsque l’on passe par le portail central de la façade de Notre-Dame, il nous est possible d’apercevoir l’autel moderne et le chœur situé au-delà. Néanmoins, au 14e siècle, période à laquelle Notre-Dame fut achevée, le jubé, surmonté d’un immense crucifix, faisait obstacle.

Mot

Le mot « jubé » provient du latin jubere, soit « ordonner », le premier mot de la formule consacrée « jube, domine, benedicere », ou « Daignez Seigneur nous bénir », à l’origine récitée depuis une tribune : le jubé en question.

Siècles

Le jubé resta en place pendant près de cinq siècles. Les pratiques liturgiques finirent par évoluer, de même que le style, le gothique passant de mode. Le clergé de Notre-Dame, traditionaliste, conserva son jubé plus longtemps que la plupart des églises du pays.

Incendie

Si l’incendie ne s’était pas produit, son équipe n’aurait jamais eu la chance de mettre au jour. Ne serait-ce que cette petite partie du jubé. Au bout du compte, les fouilles archéologiques ne ralentirent pas la progression de la restauration. La nouvelle flèche fut construite dans les délais prévus.

Le mystère des souterrains Lyonnais

Sur les pentes de Fourvière, cette galerie de captage dans une propriété privée a peu été utilisée, expliquant qu’elle n’ait pas été consolidée et qu’elle ait gardé cet aspect brut d’origine.

Sur les pentes de Fourvière, cette galerie de captage dans une propriété privée a peu été utilisée, expliquant qu’elle n’ait pas été consolidée et qu’elle ait gardé cet aspect brut d’origine.

Lyon possède un monde souterrain colossal, un patrimoine invisible parfois vieux de 2 000 ans. Voici un grand panorama de l’histoire et des mystères les plus profonds recouvrant ces sous- sols lyonnais.

Antiquité

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Lyon possède un monde souterrain colossal, un patrimoine invisible parfois vieux de 2 000 ans. De tout temps, l’homme a creusé. Pour l’eau, surtout, mais aussi, plus tard, pour créer des voies de communication.

Eaux

L’usine des eaux de Saint- Clair, le Fort de Vaise, la Champignonnière de Caluire, l’ossuaire de la crypte des Brotteaux, la grotte Bérelle, les galeries du Chien fou et du cours Général- Giraud, les arêtes de poisson…

Galeries

On compte une centaine de galeries réparties dans toute la ville, sur plus de 60 km. Parmi les explorateurs de ces lieux à première vue cachés et pour la plupart fermés au public, figurent les archéologues, mais aussi les visiteurs clandestins pratiquant l’urbex, une tendance qui semble se renouveler.

Souterrain

Le souterrain du Chien Fou a ce petit quelque chose que d’autres souterrains n’ont pas. Pour cette exploration, j’étais cette fois-ci accompagné de quatre compères passionnés par les souterrains et leur histoire.

Le souterrain du Chien Fou.

Le souterrain du Chien Fou.

Découverte

Pour certains d’entre eux, la découverte de ce type de souterrain était totale, plus habitués aux souterrains en périphérie de Lyon et à leurs pierres jaunes.

Monde

Dès que l’on pénètre dans le souterrain du Chien Fou, on est immédiatement transporté dans un autre monde. Vous êtes instantanément immergé dans un paysage calcifié faisant penser à une grotte gelée.

Topographie

Pour ce qui est de sa topographie, le souterrain du Chien Fou est longue galerie avec quelques portions étagées. La galerie principale est en pierres et briques maçonnées.

Galerie

Certaines parties de la galerie sont aussi taillées à même la roche. Ce qui est impressionnant par certains endroits, c’est le ciel de la galerie. Il peut atteindre jusqu’à trois ou quatre mètres. Bien évidement, certaines portions de la galerie ont été bétonnées par le services des balmes pour une fois, il semblerait qu’ils n’aient pas eu la main trop lourde.

Fonction

La plupart des souterrains servaient à acheminer les eaux des sols en direction des puits, des fontaines ou des réservoirs des particuliers. Ici, la galerie des Loups sur les pentes de Sainte-Foy-lès-Lyon, à la frontière avec Lyon.

La plupart des souterrains servaient à acheminer les eaux des sols en direction des puits, des fontaines ou des réservoirs des particuliers. Ici, la galerie des Loups sur les pentes de Sainte-Foy-lès-Lyon, à la frontière avec Lyon.

D’ailleurs, passons à la fonction de ce souterrain. Compte tenu de sa topographie, il semble que ce soit un souterrain de captage ; comme il en existe tant à Lyon.

Zone

La zone où se trouve ce souterrain est d’ailleurs très fournie en souterrains de captage. Aussi, je pense qu’il est très probable que deux niveaux totalement distincts existaient à l’époque.

Ciel

Là où le ciel de la galerie se trouve aujourd’hui à trois ou quatre mètres de hauteur, il devait très certainement y avoir un deuxième niveau auparavant. Certains éléments et traces dans les murs semblent étayer cette théorie.

Des randonneurs ont découvert un étrange véhicule en bambou libéré par un glacier

Cet étrange véhicule en bambou a été découvert par un randonneur au niveau du col du Splügen en Suisse.

Cet étrange véhicule en bambou a été découvert par un randonneur au niveau du col du Splügen en Suisse.

Les randonneurs qui s'aventurent sur les glaciers alpins doivent s'attendre à faire des découvertes parfois étranges. La fonte des glaciers libère en effet de plus en plus d'objets auparavant piégés dans la glace.

Équipements

Il s'agit souvent d'équipements perdus par des alpinistes des siècles passés, voire des corps des alpinistes eux-mêmes. La découverte réalisée par un randonneur le 2 novembre 2024 n'est certes pas aussi macabre, mais tout aussi surprenante.

Sergio Veri

En passant au niveau du col du Splügen en Suisse, dans le canton de Graubünden (canton des Grisons), Sergio Veri a en effet identifié un étrange véhicule muni de deux-roues, entièrement fait de canne de bambou assemblée avec des cordes.

Experts

Prévenus, des experts se sont rendus sur les lieux pour examiner l'engin, qui ne semble pas très ancien. Les premières observations laissent penser qu'il ne daterait que du XXe siècle, mais sa nature en bambou intrigue, posant la question de son origine et de son utilisation.

Objet

Alors que le Service archéologique de Graubünden se charge d'examiner cet objet, plus en détail, un appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour essayer de mieux comprendre son origine. Et les propositions vont bon train.

Traîneau

Certains y voient un traîneau, peut-être utilisé pour transporter des marchandises ou de la contrebande, alors que pour d'autres, sa construction en bambou laisse penser qu'il pourrait s'agir d’un prototype de planeur ou d’avion.

Suggestions

Des suggestions réalistes, qui sont en accord avec la riche histoire de ce lieu qui a depuis bien des siècles été utilisé comme voie de passage à travers les Alpes.

Pourquoi le Gangkhar Puensum plus haut sommet vierge du monde n’a-t-il jamais été gravi ?

Le Gangkhar Puensum.

Le Gangkhar Puensum.

L’Everest, le Mont Blanc, le Kilimandjaro ou le Mont Fuji, autant de montagnes célèbres pour leur capacité à accueillir, malgré les enjeux environnementaux qu’elles soulèvent, nombre d’ascensions humaines. Heureusement, il existe encore certains pics qui n’ont pas été dénaturés par l’Homme. Savez-vous quel est le plus haut sommet vierge du monde ?

Montagne

Le Gangkhar Puensum, Gangkar Punsum ou encore Gankar Punzum (du dzongkha, langue nationale du Bhoutan : les Trois Frères Spirituels), est une montagne située à la frontière entre le Bhoutan et la Chine, à l’Est de l’Himalaya, et culminant à 7 570 mètres d’altitude.

Sommet

Il s’agirait aussi du plus haut sommet vierge du monde. Légèrement plus élevé que le Kula Kangri et ses 7 538 mètres, la proéminence du Gangkhar Puensum a été enregistrée à 2995 mètres.

Liankang Kangria

Le sommet présente une longue arête horizontale sur sa face nord au bout de laquelle se distingue un sommet secondaire, le Liankang Kangria (7 535 mètres d’altitude). Le Gangkhar Puensum alimente trois rivières importantes : le Kuri Chhu, le Chamkhar Chhu, et le Mangde Chhu.

Ugyen Gyatso

En 1883, au cours de sa troisième expédition au Tibet, l’explorateur indien Ugyen Gyatso aperçoit, de loin, le pic Kulha Kangri.

Frederick Bailey

Bien des années plus tard, en 1922, à l’occasion d’une mission diplomatique auprès du roi du Bhoutan Ugyen Wangchuck, le commissaire politique de l’officier britannique Frederick Bailey repère la position et l’altitude du Kula Kangri.

Chomolhari

Le Chomolhari, estimé à 7 326 mètres d’altitude, sommet situé à la frontière occidentale du Bhoutan, est gravi pour la première fois en 1937 par l’explorateur britannique Freddie Spencer Chapman et son sherpa, considéré comme le plus haut sommet du Bhoutan jusqu’en 1965.

Le Gangkhar Puensum le plus haut sommet du Bhoutan.

Le Gangkhar Puensum le plus haut sommet du Bhoutan.

Augusto Gansser

En 1963, le géologue suisse Augusto Gansser est le premier à donner le nom de Ganker Punzum et à l’identifier comme le plus haut sommet du Bhoutan.

Région

Situé dans une région reculée et difficile d’accès, le Gangkhar Puensum n’est pas la première destination que choisissent les alpinistes, qu’ils soient amateurs ou professionnels. L’absence d’infrastructures développées rend en effet l’organisation d’une telle expédition particulièrement compliquée.

Ascensions

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé par le passé. De 1985 à 1994, le Gangkhar Puensum fait régulièrement les frais d’ascensions humaines, mais son sommet reste vierge en raison de difficultés techniques, sanitaires ou météorologiques (œdèmes pulmonaires, chutes de neige, risques d’avalanche, vents violents, etc.).

Croyances

À partir de l’année 1994, le gouvernement bhoutanais interdit l’ascension des monts dépassant les 6 000 mètres en raison des croyances religieuses locales.

Sacrés

Les sommets sont, en effet, considérés comme des lieux sacrés où résident des esprits et des divinités. L’interdiction se renforce en 2003 quand l’alpinisme est entièrement banni dans le pays pour préserver le caractère sacré des montagnes locales.

Sanctuaire

Dans un monde où de nombreux sommets sont prisés par les alpinistes et les aventuriers, le Gangkhar Puensum se distingue comme un sanctuaire naturel, intact et respecté.

Vierge

Ce sommet vierge reste inaccessible non seulement en raison de sa localisation reculée et des difficultés techniques qu’il présente, mais surtout grâce à la volonté des autorités bhoutanaises de préserver l’héritage culturel et spirituel du pays.

Symbole

Cette montagne est ainsi devenue un symbole fort de préservation, illustrant le lien sacré que les Bhoutanais entretiennent avec leur environnement. Le Gangkhar Puensum incarne la vision d’une montagne respectée non pour sa conquête, mais pour sa nature intacte, témoignant de l’harmonie entre traditions ancestrales et préservation de la biodiversité.

Le plus grand mystère de l’histoire de l’alpinisme enfin résolu ?

Sommet de l'Everest.

Sommet de l'Everest.

Des restes d'un homme qui pourrait être un alpiniste britannique disparu il y a cent ans alors qu'il tentait d'escalader le mont Everest ont été retrouvés sur les pentes du plus haut sommet du monde, a annoncé vendredi 11 octobre 2024 National Geographic.

Andrew Irvine

Si elle était confirmée, la découverte du corps d'Andrew Irvine pourrait lever un peu plus le voile qui recouvre encore un des plus grands mystères de l'histoire de l'alpinisme moderne.

George Mallory

Andrew Irvine et son compatriote George Mallory avaient été vus pour la dernière fois le 8 juin 1924 à quelques centaines de mètres du sommet de l'Everest, avant de disparaître.

Corps

Le corps du second a été retrouvé en 1999 à plus de 8.300 m d'altitude par une expédition américaine. Le mois dernier, une nouvelle équipe financée par le magazine américain National Geographic a retrouvé sous la face nord de l'Everest, prise dans le glacier central de Rongbuk, une chaussure contenant les restes d'un pied humain.

Chaussette

À l'intérieur, les membres de l'équipe ont découvert une chaussette rouge dans laquelle était cousue une étiquette "A.C. IRVINE", a rapporté le magazine. Des membres de la famille de l'alpiniste britannique ont offert de partager des échantillons d'ADN pour confirmer l'identité des restes retrouvés sur l'Everest.

Découverte

Une découverte qui pourrait modifier la date de ce que l'on pense être la toute première ascension réussie de l'Everest Le "toit du monde" (8.848 m) a été officiellement vaincu pour la première fois le 29 mai 1953 par le Néo-Zélandais Sir Edmund Hillary et le sherpa népalais Tensing Norkay.

Andrew Irvine.

Andrew Irvine.

Edmund Hillary

Mais une partie de la communauté de la montagne reste persuadée qu'ils ont été devancés en 1924 par George Mallory, un des plus célèbres alpinistes de l'entre-deux-guerres, et Andrew Irvine, qui seraient morts en redescendant du sommet.

Preuves

Selon eux, les deux hommes étaient équipés d'un ou plusieurs appareils photo qui pourraient contenir les preuves de leur exploit.

Expédition

Dès 1933, une expédition avait retrouvé un masque à oxygène et un pic à glace appartenant à Andrew Irvine. Mais la recherche d'un appareil photo ayant appartenu à la cordée n'a jamais abouti.

Jimmy Chin

Le photographe et réalisateur Jimmy Chin, membre de l'équipe de National Geographic qui a découvert la botte d'Andrew Irvine, a espéré qu'elle permette de "réduire la zone de recherches". Depuis les premières expéditions lancées dans les années 1920, plus de 300 grimpeurs ont trouvé la mort en tentant d'escalader l'Everest.

Everest

Le réchauffement climatique qui affecte la chaîne de l'Himalaya révèle chaque année aux alpinistes qui se succèdent sur les pentes de l'Everest leurs corps jusque-là prisonniers des glaces.

Surnoms

Certains sont affublés de surnoms tels que "Chaussures vertes" ou "Beauté endormie" et leurs équipements colorés servent désormais de point de repère dans l'ascension.

Hasard

Le hasard de calendrier a voulu que le roman mythique de Baku Yumemakura à l'origine du manga "Le sommet des dieux", traduit pour la première fois en français, soit disponible en librairie le 10 octobre 2024, soit la veille de la médiatisation concernant la découverte du corps d'Irvine. L'ouvrage retrace l'enquête captivante sur le mystère Mallory.

Le Trou du vent en Dordogne n’a pas encore livré tous ses secrets

Patrice s’engouffre dans le puits qui le conduit dans le Trou du vent.

Patrice s’engouffre dans le puits qui le conduit dans le Trou du vent.

La grotte du Trou du vent est la plus longue cavité du Périgord. Elle continue d’être explorée par les spéléologues afin de mieux la connaître.

Daniel Chailloux

Un quatuor coupe quelques branchages afin de tendre un fil, en plein milieu de la forêt. Idée saugrenue de prime abord. Cerceau high-tech à la main, casque d’écoute vissé sur les oreilles, Daniel Chailloux donne les consignes.

Pieu

« Sur ta gauche, Véro ! Recule un peu. Là ! Ne bouge plus. » Un petit pieu est planté à travers la mousse ; Il s’enfonce facilement, les bois de Bouzic ayant été bien arrosés au d’octobre 2024.

Spéléologues

Exactement, sous les pieds du petit groupe, 35 mètres plus bas, se trouvent une dizaine de spéléologues partis en exploration dans la grotte du Trou du vent.

Balises

« En bas, ils ont placé des balises qui envoient un champ magnétique », dépeint Daniel Chailloux. Il est venu de la région parisienne avec son matériel afin d’établir une topographie précise au centimètre près de la plus longue cavité de Dordogne, son réseau s’étalant sur plus de 12 kilomètres.

Signal

L’équipe de surface attend le signal venu du sous-sol. Grâce au son renvoyé, le spéléologue sur le plancher des vaches oriente son cerceau afin de procéder à une triangulation.

Les spéléologues périgourdins connaissent bien la cavité.

Les spéléologues périgourdins connaissent bien la cavité.

Fils

Plusieurs fils sont tendus et en moins d’une heure, la petite troupe a réussi à établir avec précision l’emplacement de la balise placée dans la cavité. Il faut alors communiquer avec ceux d’en bas pour leur intimer la consigne de se déplacer à la prochaine balise.

Électrodes

« On a tenu des électrodes dans la roche pour générer du courant. En bas, ils ont le même appareil. » Aujourd’hui, c’est Alain et Éliette qui s’occupent des transmissions grâce au « Cavelink » : « On a tenu des électrodes dans la roche pour générer du courant. En bas, ils ont le même appareil ».

SMS

En seulement quelques secondes, une sorte de SMS arrive à percer des dizaines de mètres de calcaire et à remonter des profondeurs : « Ok, bien reçu. Nous déplaçons à la prochaine balise. »

Profondeurs

Remonté des profondeurs, et alors qu’il pensait sa journée terminée, Patrice est alpagué par l’équipe de surface. Il y a un problème avec le « Cavelink » et la communication est momentanément interrompue. Le Lotois doit enfiler son baudrier et repartir dans le Trou du vent afin de passer les consignes à ses compères.

Méthodes

« On en revient toujours aux bonnes vieilles méthodes », plaisante Patrice. Une fois en bas, il lui faudra au moins quinze minutes pour rejoindre l’équipe souterraine. Elle est localisée dans la partie Nord de la cavité.

Topographie

« Normalement, nous aurions dû procéder à la topographie de ce que nous appelons la rivière des plongeurs », dépeint Patrice.

Eaux

La montée soudaine des eaux dans la vallée du Céou a rendu l’opération trop périlleuse, les siphons habituellement accessibles s’étant transformés en petits torrents. La nuit tombe et la mission du jour finit de s’accomplir à la lampe frontale. Il faudra revenir l’été prochain pour continuer la topographie.

Cette réplique grandeur nature du Titanic est abandonnée dans un parc d’attraction chinois

La coque de l'attraction avait presque été achevée avant l'arrêt des travaux.

La coque de l'attraction avait presque été achevée avant l'arrêt des travaux.

Construite dans ce qui devait être un parc à thème sur le Titanic, une réplique grandeur nature du paquebot rouille dans le centre de la Chine. Après des dizaines de millions de dollars investis, le milliardaire chinois à l'origine du projet a mis le chantier à l'arrêt, laissant son géant inachevé.

Suining

Dans la ville chinoise de Suining, à 1500 kilomètres de la mer, l’exacte réplique de la coque du Titanic fait désormais partie du paysage.

Fosse

Bâtie dans une fosse au bord de la rivière Qijang, la structure s'intègre au chantier jamais achevé d’un parc d’attraction sur le thème du Titanic.

Milliardaire

Lancé en 2014 par un milliardaire chinois, le complexe baptisé « Romandisea Titanic » promettait une expérience immersive avec, en point d’orgue, un dîner mouvementé à bord de la réplique du transatlantique. Comme son ainé, le navire possède des dimensions impressionnantes.

Spectacle

Long de 269 mètres pour un poids final estimé à 50 000 tonnes, il donne un spectacle complètement irréaliste : celui d’un paquebot échoué en plein milieu de la campagne chinoise.

Chantier

En 2021, le chantier paraissait bien engagé. Grâce à l’implication d’une centaine d’ouvriers, la coque était presque achevée. Bien que fidèle à l’original, cette dernière a été construite grâce à des techniques de soudage modernes, loin du rivetage effectué par les milliers d’ouvriers de Belfast au siècle dernier.

Attraction

Autre différence d’importance, la structure n’a pas été conçue pour prendre la mer, ni même flotter. Plus proche d’une attraction que d’un véritable bateau, elle devait passer sa carrière sur la terre ferme.

White Star Line

À l’intérieur, tout devait être identique au navire de la White Star Line, jusqu’aux poignées de portes. L’attraction devait fonctionner comme un vrai navire de croisière avec 900 membres d’équipage pour 2400 clients.

James Cameron

À bord, tout devait rappeler l’ambiance portée à l’écran par James Cameron, avec salles de banquets et théâtres. Le séjour devait se faire au rythme d’une machine à vapeur installée dans les entrailles du navire pour davantage de réalisme.

Collision

Le clou du spectacle ? La collision avec un iceberg, évidemment, lors du dîner final.

D’anciens cercles de pierres en Norvège cachent un sombre secret

L'équipe a découvert 41 tombes sur le site, chacune marquée par un cercle de pierres plates, dont certaines contiennent encore des restes humains incinérés. Crédits : Musée d'histoire culturelle, Université d'Oslo.

L'équipe a découvert 41 tombes sur le site, chacune marquée par un cercle de pierres plates, dont certaines contiennent encore des restes humains incinérés. Crédits : Musée d'histoire culturelle, Université d'Oslo.

Des archéologues ont récemment découvert un site funéraire étonnant dans le sud de la Norvège, près de Fredrikstad. Il révèle des dizaines de tombes d’enfants datant de l’âge du bronze et de l’âge du fer qui gisent sous des cercles de pierres.

Cimetière

Ce cimetière, unique en Europe, soulève de nombreuses questions et fascine les chercheurs par la complexité et le soin apporté à sa construction.

Sépultures

Les sépultures ont été découvertes par une équipe du Musée d’histoire culturelle de Norvège l’année dernière. Situées à environ 80 kilomètres au sud d’Oslo, près de la frontière suédoise, elles se distinguent par des cercles de pierres méticuleusement placées.

Cercle

Chaque cercle mesure jusqu’à deux mètres de diamètre. En tout, 41 formations de pierres rondes ont été mises au jour, chacune est placée juste sous la surface du sol. Chaque cercle comporte en outre une grande pierre centrale, entourée de plusieurs autres pierres.

Investigations

Des investigations ont par la suite révélé la présence d’os brûlés et de tessons de poterie sous ces structures. Une analyse récente a montré que presque toutes les sépultures contenaient des enfants morts entre 800 et 200 avant J.-C., la plupart étant des nourrissons, tandis que d’autres avaient entre trois et six ans.

Pratiques

Les pratiques funéraires des âges nordiques du bronze et du fer comprenaient souvent l’incinération des morts sur des bûchers, suivie de l’enterrement ou de la dispersion des os restants.

Pierres

Les pierres étaient alors disposées en spirale ou en roue sur le site de crémation. Cependant, le site funéraire de Fredrikstad se distingue par la proximité des tombes et la précision de leur construction.

Tombes

Le soin apporté à la construction des tombes, chaque pierre provenant d’un endroit différent et étant placée précisément, indique également un investissement émotionnel et culturel significatif, probablement parce qu’il s’agissait d’enfants.

Concentration

Cette concentration de tombes est donc sans précédent en Europe. Le site se trouve également dans une région parsemée de gravures rupestres qui décrivent des voyages et le culte du soleil, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à la mystique du lieu.

Archéologues

Les archéologues n’ont pas encore trouvé d’explication définitive pour cette forte présence de tombes d’enfants, bien qu’ils notent que le taux de mortalité infantile était probablement élevé à cette époque.

Musée d’histoire culturelle, Université d’Oslo..

Musée d’histoire culturelle, Université d’Oslo..

Fouilles

Après avoir soigneusement documenté et prélevé des échantillons du site, les archéologues ont recouvert leurs fouilles. Toutefois, une des formations rocheuses sera présentée dans une exposition intitulée « À la mémoire des enfants » au musée d’histoire culturelle d’Oslo.

Artefacts

Les chercheurs prévoient également d’analyser les artefacts trouvés sur le site, y compris des morceaux de poterie et une possible broche en métal.

Découverte

Cette découverte offre un aperçu rare et profondément émouvant des pratiques funéraires et des croyances de l’âge du bronze et de l’âge du fer en Scandinavie.

Rituels

Le soin apporté aux sépultures d’enfants et la complexité des structures en pierre soulignent l’importance de ces rituels dans les sociétés anciennes.

Site

Si les archéologues continuent de chercher des réponses, ce site énigmatique enrichit déjà notre compréhension du rapport des peuples nordiques à la mort et au monde spirituel, tout en laissant ouvertes de nombreuses questions sur les raisons de cette concentration inhabituelle de tombes d’enfants.

L'une des grottes les plus anciennes du monde deux fois plus âgée que Lascaux

L'entrée de la grotte de Pair-non-Pair.

L'entrée de la grotte de Pair-non-Pair.

Située en Gironde, la grotte de Pair-non-Pair est l'un des sites préhistoriques les plus fascinants de France. Découverte en 1881 par François Daleau, cette grotte se distingue non seulement par ses gravures exceptionnelles, mais aussi par son histoire géologique qui remonte à plusieurs dizaines de milliers d’années.

Cavité

Nichée près de la commune de Prignac-et-Marcamps, cette cavité naturelle, façonnée au fil des millénaires par l’érosion, constitue un témoignage rare de l’art et de la vie des sociétés paléolithiques.

Découverte

Dès sa découverte, la grotte a fait l'objet de fouilles archéologiques méticuleuses menées par François Daleau lui-même. Ces recherches ont permis de mettre au jour des objets et des gravures d'une valeur inestimable pour la connaissance de nos ancêtres.

Richesse

La précision et la richesse des représentations découvertes font de Pair-non-Pair un site d’une importance capitale, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Gravures

La grande richesse de la grotte de Pair-non-Pair réside dans ses gravures pariétales, des représentations d’animaux préhistoriques telles que des chevaux, des bisons, et des mammouths. Ces gravures, d'une finesse remarquable, témoignent de l’ingéniosité des hommes du Paléolithique et de leur maîtrise des techniques de gravure sur pierre.

Experts

Les experts estiment que ces œuvres ont été réalisées, il y a environ 30 000 ans, offrant ainsi un aperçu précieux des croyances et de l’environnement de cette époque.

Conservation

Ce qui rend ces gravures particulièrement exceptionnelles, c’est leur état de conservation étonnant et leur qualité artistique, qui surpassent bon nombre de découvertes similaires en Europe.

Animaux

Elles démontrent non seulement une connaissance approfondie des animaux observés, mais aussi une certaine dimension spirituelle dans l’art préhistorique, laissant supposer une signification rituelle ou symbolique.

Art

Les découvertes faites à Pair-non-Pair ont profondément influencé notre compréhension de l’art préhistorique. Elles montrent que les sociétés paléolithiques n’étaient pas simplement axées sur la survie, mais qu’elles possédaient également une dimension artistique et spirituelle.

Grotte de Pair-non-Pair.

Grotte de Pair-non-Pair.

Archéologues

En étudiant ces gravures, les archéologues ont pu reconstituer un pan de la vie quotidienne des premiers hommes et leur relation avec la nature environnante.

Patrimoine

La conservation et la protection du patrimoine de Pair-non-Pair La grotte de Pair-non-Pair, en raison de la précieuse valeur de ses gravures et de son écosystème fragile, nécessite des efforts de conservation rigoureux.

Autorités

Les autorités locales et les experts en archéologie ont mis en place diverses mesures de protection pour garantir la préservation des œuvres d’art pariétal et des vestiges historiques découverts sur le site. Parmi ces mesures, le contrôle de l’humidité et de la température à l’intérieur de la grotte joue un rôle clé pour éviter la détérioration des gravures.

Préserver

Cependant, préserver un site aussi ancien n’est pas sans défis. L’érosion naturelle, l’impact de la présence humaine, et les changements climatiques constituent des menaces permanentes. Pour y faire face, les gestionnaires du site ont limité l’accès au public et ont mis en place des règles strictes pour encadrer les visites.

Programmes

Des programmes de recherche et de surveillance sont régulièrement menés pour suivre l’évolution de l’état de la grotte et adapter les mesures de conservation si nécessaire.

Sensibilisation

La sensibilisation du public est également un aspect fondamental de la protection du patrimoine. Des actions éducatives sont organisées pour informer les visiteurs, en particulier les jeunes, de l’importance de préserver ces traces uniques du passé.

Héritage

En impliquant les communautés locales et les écoles, la grotte de Pair-non-Pair devient un espace pédagogique, où chacun peut prendre conscience de la fragilité de notre héritage commu.

Pair-non-Pair

La grotte de Pair-non-Pair n’est pas seulement un site archéologique de premier plan ; elle est également un lieu d’apprentissage et de découverte ouvert au public.

Aménagements

Des aménagements spécifiques ont été réalisés pour permettre aux visiteurs d’explorer la grotte tout en préservant l’intégrité des gravures et de l’environnement naturel.

Parcours

Un parcours balisé a été conçu pour guider les visiteurs à travers l’histoire de la grotte, en leur offrant une immersion éducative et captivante.

Gravure représentant un cheval tête tournée.

Gravure représentant un cheval tête tournée.

Visites

Les visites guidées, assurées par des experts, permettent aux visiteurs de plonger au cœur de la préhistoire et de comprendre les techniques artistiques utilisées par nos ancêtres. Des expositions interactives complètent l’expérience en présentant des objets trouvés sur le site et en expliquant les résultats des fouilles archéologiques menées au fil des ans.

Tourisme

Le développement du tourisme autour de la grotte de Pair-non-Pair a également un impact économique significatif sur la région. En attirant des passionnés d’histoire, d’archéologie et de nature, la grotte contribue à dynamiser l’économie locale tout en mettant en valeur le patrimoine culturel girondin.

Initiatives

Des initiatives sont menées pour renforcer ce rayonnement, tout en veillant à ce que la fréquentation touristique reste compatible avec la conservation du site.

Fouilles : les archéologues font une étonnante découverte près de Dieppe

C’est dans un flacon à sel que le message a été retrouvé. © Guillaume Blondel.

C’est dans un flacon à sel que le message a été retrouvé. © Guillaume Blondel.

Sur le site du Camp de César près de Dieppe (Seine-Maritime), lors de fouilles archéologiques, une étonnante découverte a été faite par les archéologues.

Étonnement

Il y a d’abord eu de l’inquiétude, puis de l’étonnement et enfin « une joie infinie » et un moment d’intense émotion. Le groupe de jeunes bénévoles et Guillaume Blondel, l’archéologue qui dirige le service archéologie de la Ville d’Eu, sont passés par tous les sentiments en septembre 2024 sur le site du Camp de César, situé entre Puys et Bracquemont (Seine-Maritime).

Fouilles

Eux, qui réalisent des fouilles sur ce site pour rechercher des traces de l’occupation gauloise, ont fait une découverte surprenante. Une découverte qui leur a fait faire un bond dans le temps de 200 ans !

bénévole

Tout commence le lundi 16 septembre 2024 lorsque Pierre, un bénévole par ailleurs étudiant en histoire à Caen, met au jour dans une tranchée le sommet d’un étrange objet. Pour Guillaume Blondel, le spécialiste qui encadre le groupe, il est certain qu’il ne s’agit pas d’une céramique gauloise, comme ils en ont retrouvé d’autres morceaux sur le site.

Précautions

Après avoir pris toutes les précautions pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un engin explosif datant de la Seconde Guerre mondiale, le groupe a pu extraire le pot de la terre.

Pot

« Ce pot était recouvert d’une petite coupelle glaçurée. Et on voyait un objet blanc en verre qui en dépassait », raconte Guillaume Blondel avec un large sourire. Rapidement, il détermine que le pot est ancien : il daterait du 19e siècle.

Fiole

Et dans une fiole en verre plate, « un flacon à sel comme celle que portaient au cou des femmes qu’elles respiraient pour éviter l’évanouissement dans leur corsage serré » se trouvait un papier, enroulé. Mais quel message pouvait-il porter ?

Hypothèses

Les hypothèses sont allées bon train chez les bénévoles : message d’un archéologue ? Message d’amour ? « Ou une recette de tarte aux pommes ? » Glisse avec malice l’archéologue eudois.

Mystère

Voilà ce que les archéologues ont vu apparaître après avoir pioché dans un remblai du talus. © Guillaume Blondel.

Voilà ce que les archéologues ont vu apparaître après avoir pioché dans un remblai du talus. © Guillaume Blondel.

Il a fallu attendre mardi 17 septembre 2024 au soir pour que le voile sur ce mystère soit levé. Guillaume Blondel, les mains gantées, entouré par toute l’équipe, a délicatement ouvert le flacon de verre. Puis, sous les yeux des bénévoles, il a déroulé le document sur lequel est inscrite cette phrase.

Pierre-Jacques Féret

« P. J. Féret natif de Dieppe, membre de plusieurs sociétés savantes a fouillé ici en janvier 1825. Il continue ses recherches dans toute cette vaste enceinte appelée Cité de Limes ou Camp de César ».

Archéologue

Pierre-Jacques Féret n’est autre que le premier archéologue à avoir réalisé des fouilles sur ce site pour tenter d’en découvrir l’histoire.

Théorie

« Il a voulu démonter une théorie ancienne qui parlait d’une présence carolingienne. Il a été le premier à fouiller et à découvrir des éléments attestant de la présence gauloise », raconte l’archéologue aux bénévoles.

Découverte

Des jeunes qui ont vécu avec émotion cette découverte qui les a fait « voyager dans le passé ». « Il a laissé un message pour les générations futures », sourient-ils. Message qu’ils ont bien reçu.

Quand la mer Ria pliocène rhodanienne remontait jusqu’à Lyon

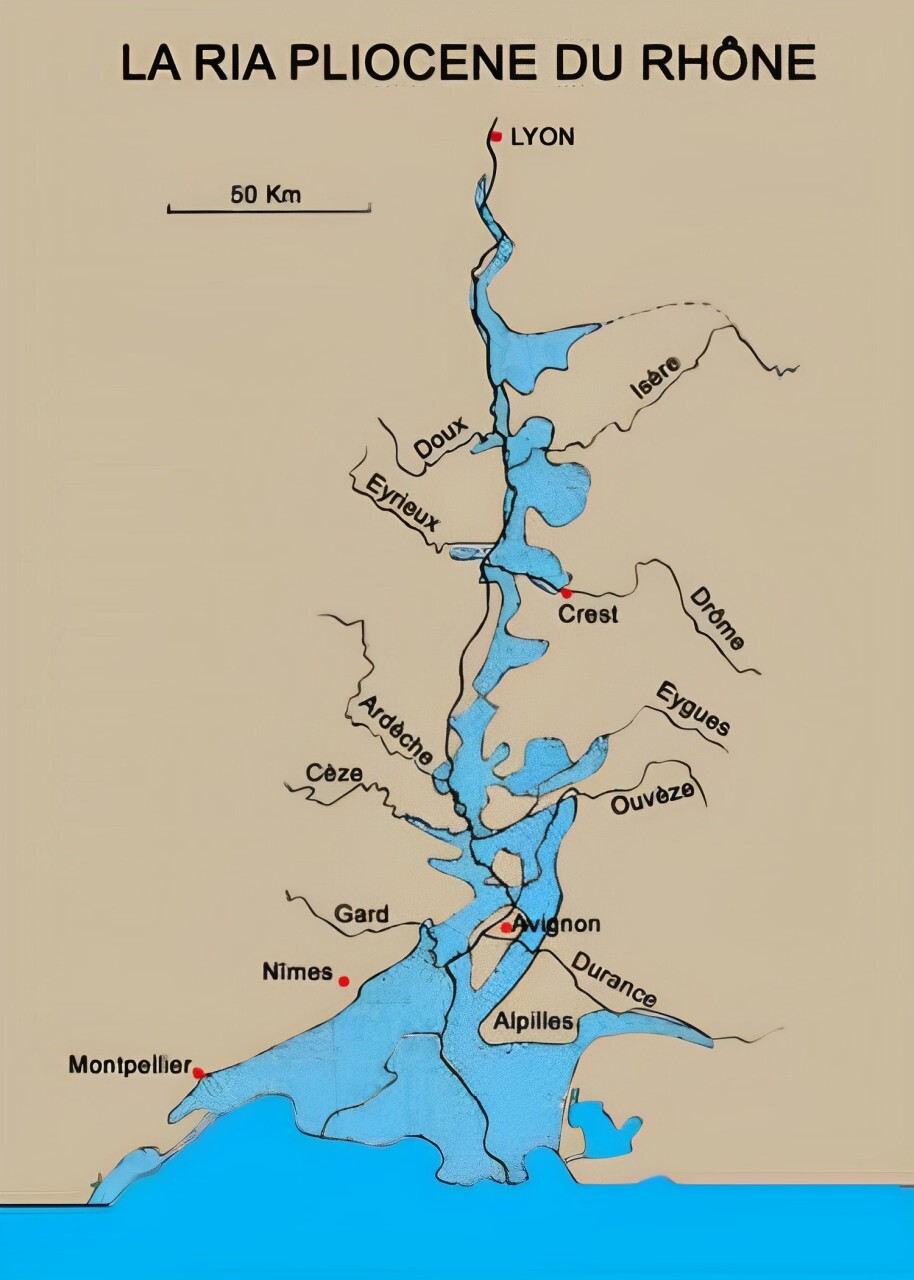

Carte de la mer Ria pliocène rhodanienne.

Carte de la mer Ria pliocène rhodanienne.

L’étude de la carte géologique du Pays roussillonnais nous a permis de hiérarchiser les formations géologiques. Première formation : le kaolin, une argile blanche servant à la cuisson de la porcelaine, découverte à Auberives-sur-Varèze, qui s’est formé par le ruissellement de l’eau sur le socle hercynien, un sol granitique vieux de 250 millions d’années (Ma).

Roche

Puis la molasse, une roche sédimentaire issue des débris de l’érosion des Alpes formées il y a 20 Ma. Des galets (moraines glaciaires arrachées au Massif central) du plateau de Louze se sont formés, au retrait des glaciers. de la dernière période : le Würm, il y a 20 000 ans.

Mer

Une mer, la Ria pliocène du Rhône, a envahi la vallée du Rhône jusqu’à Lyon qui a duré 650 000 ans, on parle alors de crise Messinienne.

Processus

Pour comprendre le processus, nous remontons au Miocène, durant le Messinien, soit de -5,96 à -5,33 Ma. « L’assèchement de la Méditerranée a provoqué la formation de gigantesques canyons creusés par les fleuves du pourtour méditerranéen profond de plusieurs centaines de mètres.

Assèchement

Cet assèchement de la mer est dû à la fermeture progressive du détroit de Gibraltar sous l’effet tectonique de la poussée vers le nord de la plaque africaine.

Solange Arbel

Le détroit de Gibraltar était la seule connexion entre le Méditerranée et l’océan Pacifique », explique Solange Arbel, professeure agrégée de géologie. Elle poursuit : « Cette fermeture a entraîné une baisse du niveau marin de 1 500 mètres par rapport au niveau actuel.

Sicile

Phénomène parfaitement visible à Messine en Sicile grâce aux formations marines, sel gemme, gypse ou sel de potasse découverts, d’où le nom de période Messénienne.

Épisode

Cet épisode s’est terminé au début du Pliocène (- 5,3 à 2,6 Ma) par la réouverture brutale, en quelques décennies, du détroit de Gibraltar par la remise en eau de la Méditerranée. Cela a entraîné une montée des eaux par la mer. »

Cette coupe témoigne, avec ce dépôt d’argile grise rectiligne, de la présence de la mer qui remontait jusqu’à Lyon.

Cette coupe témoigne, avec ce dépôt d’argile grise rectiligne, de la présence de la mer qui remontait jusqu’à Lyon.

Microfossiles

Son existence est attestée par la présence de microfossiles, typiquement marins, dans les sédiments déposés au fond de l’eau.

Disparition

La disparition de la mer dans la vallée rhodanienne s’est faite par un comblement d’alluvions issues de l’érosion des Alpes, mais aussi par l’abaissement du niveau de la mer Méditerranée dont le niveau varie en fonction de celui de l’océan Atlantique.

Pierre Thomas

Ce phénomène a été identifié à Chanas par le géologue Pierre Thomas, professeur à l’École normale supérieure (ENS) de Lyon.

Dépôts

Ces dépôts marins, parfaitement horizontaux, sous la forme d’argiles grises, ont été observés en dessous de la très belle coupe géologique apparue lors de l’excavation d’un terrain d’une exploitation arboricole dans la montée de la Bâtie à Chanas.

Coupe

Cette coupe montre parfaitement les terrasses fluvio-lacustro-glaciaires du plateau de Louze (nous sommes sur son pourtour) et ses dépôts de galets. En contrebas de cette coupe, soit 10 à 20 mètres plus en profondeur, en bordure de la rue du 29 Août.

Investigations

Ses investigations l’ont poussé à découvrir une autre coupe géologique avec ces fameuses couches d’argiles grises. La nature reprenant ses droits, il est difficile de les identifier, mais, en s’approchant de près, elles sont visibles.

Le site archéologique du Rozel : une fenêtre ouverte sur le quotidien des groupes humains d’il y a 80 000 ans

Le site archéologique du Rozel (Manche).

Le site archéologique du Rozel (Manche).

Niché dans les dunes de la côte ouest de la Manche, le site du Rozel a été occupé de manière régulière par l’Homme de Néandertal, il y a 80 000 ans.

Vestiges

Des vestiges mobiliers (os, charbons, silex et quartz taillés), des structures (amas de débitage d’éclats, concentrations de restes osseux de carcasses animales, foyers) mais aussi les empreintes de ces hommes livrent de précieuses informations sur la constitution des groupes, leurs modes de vie, et sur l’évolution des sols.

Empreintes

À l’échelle mondiale, une dizaine d’empreintes de Néandertal seulement ont été relevées, d’où l’importance que revêt ce site archéologique.

Traces

Si les traces ont survécu, c'est grâce à des éléments métalliques, qui ont durci le sol au Néolithique. "La différence, c'est que le sable de la plage actuelle ne comporte pas, justement, ces oxydes de fer manganèse, qui vont donner une texture et une structure aux sédiments", explique Dominique Cliquet, conservateur en chef du patrimoine de la DRAC Normandie.

Bénévoles

Aux côtés des bénévoles passionnés, une quinzaine d'étudiants en archéologique se relaient tous les 15 jours. Un travail de patience, qui consiste à creuser la dune avec des outils d'artiste-peintre. Avant d'être prélevées, les empreintes sont géolocalisées.

Enduit

Elles sont ensuite dessinées, photographiées et couvertes d'un enduit. À partir de ces traces, les chercheurs peuvent déduire la pointure moyenne de l'homme préhistorique : du 42. Ils obtiennent également des informations sur ses habitudes, ou son organisation sociale.

Fouilles

Au total, les fouilles ont permis de découvrir 2 300 empreintes au Rozel, soit 95% de celles retrouvées dans le monde entier.

Site

Site archéologique exceptionnel, la dune du Rozel conserve des vestiges d’occupations récurrentes de groupes humains venant s’abriter des vents dominants de la fin de l’automne au début du printemps au sein d’une crique barrée par un cordon dunaire.

Carcasses

Les niveaux supérieurs correspondent à des aires de traitement des carcasses d’herbivores consommés, principalement constitués de cerfs, de chevaux et d’aurochs : désarticulation, récupération de peaux, d’abats, de viscères et de moelle.

Espace

L’espace comporte des blocs de pierre destinés à la fracturation des os, des amas de débitage correspondant à la production d’outils de découpe et des foyers destinés au traitement des viandes par cuisson ou fumage. Les outils comportent essentiellement des éclats transformés en couteaux de boucherie (racloirs).

Niveaux

Dans les niveaux médians, l’espace occupé est plus vaste et comporte aussi des secteurs destinés à la découpe des herbivores, à la cuisson et au fumage des viandes.

Amas

Les amas de débitage attestent d’une production majoritaire d’éclats allongés, les lames et les lamelles traduisant d’autres traditions techniques. Ces niveaux ont livré des instruments de mouture : broyons et meules en grès dont un a servi à « écraser » de l’hématite, colorant de couleur rouge dont un bloc a été trouvé à proximité de la meule.

Base

Les niveaux de base, observés en sondage, attestent d’une production d’éclats et d’une consommation des mêmes espèces d’herbivores que dans les niveaux médians et supérieurs qui attestent d’un climat tempéré à tempéré frais datés autour de 80 000 ans.

Empreintes

Enfin et surtout, le site du Rozel se distingue par la conservation exceptionnelle d’empreintes humaines (pieds et mains) mais aussi animales, dont des traces de pattes de carnivores, animaux non consommés sur le gisement.

Groupes

Ces empreintes nous renseignent sur la constitution des groupes qui comportent des individus de tout âge depuis le jeune enfant qui commence à marcher jusqu’à l’adulte, sur la stature, la masse corporelle et la dynamique de locomotion des hommes du Paléolithique moyen.

Pieds

Pour cette période, soit de 125 000 à 40 000 ans, seules 9 autres empreintes de pieds ont été mises au jour pour un territoire s’étendant de l’Atlantique aux confins de la Mongolie et intégrant le Proche-Orient. Par ailleurs, le site du Rozel est actuellement le seul gisement à avoir livré des empreintes de mains humaines.

Découvert

Découvert par hasard en 1967, les fouilles y ont débuté en 1970. Le massif dunaire est directement menacé par le réchauffement climatique et l’érosion.

Dominique Cliquet

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie est donc intervenue en 2012 afin d’empêcher le démantèlement du site, fouillé chaque été par Dominique Cliquet, conservateur au service régional de l’archéologie de la DRAC, et ses équipes, dans le cadre de fouilles programmées.

Les archéologues font une découverte sur une société troglodyte cachée pendant des siècles

Le site de Las Gobas, au nord de l’Espagne, abritait une société troglodyte durant le Moyen Âge

Le site de Las Gobas, au nord de l’Espagne, abritait une société troglodyte durant le Moyen Âge

Une communauté médiévale atypique attire l’attention des archéologues. Pendant plusieurs siècles, des individus ont formé une société troglodyte, percluse de maladies et rongée par la consanguinité et la violence.

Pitons

Des pitons rocheux du nord de l'Espagne, attiraient pourtant l'attention des archéologues au cours des dernières années. La raison ? Des cavités sculptées dans la roche accueillaient une société troglodyte pendant plusieurs siècles, au cours du Moyen Âge.

Chercheurs